Histoire - Page 104

-

Les merveilles de 800 manuscrits médiévaux à votre portée

-

Nouvelle reconnaissance d'un martyr espagnol lors de la Guerre civile

D'Aleteia.org :

Père de famille et médecin, le martyre de Mariano Mullerat I Soldevila

Nous sommes en 1936. La guerre d’Espagne fait rage. Mariano Mullerat i Soldevilla, un médecin espagnol, est arrêté, enlevé et tué à cause de sa foi chrétienne. Il est reconnu martyr par l'Église Catholique et a été béatifié le 23 mars 2019.

Mariano Mullerat I Soldevila était un médecin espagnol, connu pour sa dévotion et son engagement auprès des pauvres. En 1936, alors que la guerre civile espagnole fait rage, il est arrêté par la milice, puis tué. Jusqu’au bout, il aura aimé Dieu. Au point de lui donner sa vie. L’Eglise catholique le reconnaît comme martyr. Il a été béatifié par le cardinal Giovanni Angelo Becciu à Tarragone, le 23 mars 2019.

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Histoire, Persécutions antichrétiennes, Politique, Témoignages 0 commentaire -

El Andalous : quand les adeptes du mythe du vivre-ensemble ont quelque souci à se faire

El Andalous — Les adeptes du mythe du vivre-ensemble ont quelque souci à se faire

via le site "Pour une école libre au Québec" :

Les Chrétiens dans al-Andalus, de la soumission à l’anéantissement : voilà un titre qui ne laisse guère d’alternative au lecteur. Son auteur, Rafael Sánchez Saus, est une sommité du monde universitaire espagnol. Médiéviste, il est aussi historien des idées.

Après avoir lu son essai, on se dit que les défenseurs du mythe ont quelque souci à se faire. Déjà, en 2004, un autre historien espagnol, Serafin Fanjul, avait taillé en pièces la légende dans un essai qui avait provoqué de sérieux remous, Al-Andalus, l’invention d’un mythe. La réalité historique de l’Espagne des trois cultures(Toucan, 2017).

Mais ici il s’agit d’autre chose. Autant Serafin Fanjul polémiquait avec les publicistes qui ont entretenu le mythe d’el-Andalous, autant Rafael Sanchez Saus s’en abstient. Son livre ne s’attache qu’à l’étude des faits tels que les différentes sources historiques, arabes et latines, permettent de les envisager. Ce n’est pas le livre d’un militant mais d’un scientifique qui tente de résoudre l’énigme qu’a représentée le surgissement soudain de l’islam dans un monde hispanique encore dominé au début du VIIIe siècle par une dynastie wisigothe chrétienne qui s’est écroulée sous l’assaut fulgurant des troupes berbères et arabes venues d’Afrique du Nord.

L’auteur se penche aussi sur la quasi-disparition de la chrétienté en Afrique du Nord et sur la conversion des Berbères à l’islam. S’il ne polémique pas, c’est qu’à ses yeux il n’existe plus un seul historien sérieux qui défende la vision idyllique d’une civilisation où juifs, chrétiens et musulmans auraient devisé aimablement à l’ombre de la mosquée de Cordoue.

Il ne fait aucun doute à ses yeux que l’instauration du régime islamique qui s’est épanoui sous le règne du calife omeyyade Abdel Rahmane a été d’une extrême brutalité.L’auteur insiste sur la décadence d’un monde wisigoth qui n’a pas résisté au choc de l’agression arabe. Il rappelle que les juifs, eux-mêmes opprimés par les chrétiens, ne s’opposèrent pas à l’invasion. Toute une partie de la société chrétienne, notamment les mozarabes, chrétiens culturellement arabisés, coopérèrent avec les nouveaux maîtres qui leur laissèrent au début des formes d’autonomie. Mais, peu à peu, notamment sous l’influence de l’islam malékite, extrêmement rigoriste, les marges de liberté de la société chrétienne se réduisirent comme peau de chagrin.

Tracasseries et persécutions

Connaisseur de l’islam et de ses diverses écoles, Rafael Sanchez Saus énumère toutes les prescriptions que devaient respecter les dhimmis, depuis l’interdiction de monter à cheval à celle de porter une barbe ou de posséder des armes. Sans oublier les impôts que les infidèles payaient pour avoir le droit de vivre en terre d’islam. L’historien ne nie nullement la somptuosité de l’islam andalou. [Rappelons que l'Hispanie romaine, puis wisigothe était très riche...] L’extrême cruauté et le raffinement ne sont pas incompatibles, on le sait. Mais il rappelle le prix très lourd, depuis les tracasseries jusqu’aux persécutions, qu’ont dû payer les autochtones. «Il ne s’agit pas de nier les réussites de l’islam d’al-Andalus (…) mais de lutter contre la tendance si marquée aujourd’hui à l’idéalisation d’al-Andalus par exécration de l’Espagne chrétienne », conclut l’auteur.

Une idéalisation de l’autre qui est parfois l’autre nom de la haine de soi.Source : Figaro Littéraire

Les chrétiens dans al-Andalus:

De la soumission à l'anéantissement Broché

de Rafael Sánchez Saus

publié le 20 février 2019

aux Éditions du Rocher

à Monaco

528 pages

ISBN-10: 2268101282

ISBN-13: 978-2268101286Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Histoire, Islam, Livres - Publications, Politique, Religions, Société 0 commentaire -

Quand le pape François improvise à propos des pharisiens…

Lu sur le site « diakonos.be » relayant la traduction d’une note de Sandro Magister (Settimo Cielo) :

" Malgré les progrès dans la recherche historique sur les pharisiens, la prédication dans tout le monde chrétien continue à représenter ces maîtres juifs comme des xénophobes, des élitistes, des légalistes, des gens cupides et des moralistes hypocrites. De plus, en général le terme ‘pharisien’ sous-entend ‘juif’, étant donné que de nombreux juifs et chrétiens considèrent les pharisiens comme étant les précurseurs du judaïsme rabbinique. Donc, même quand les chrétiens emploient le terme ‘pharisien’ pour dénoncer le cléricalisme dans un contexte ecclésial, ils ne font que renforcer les préjugés envers les juifs ».

" Malgré les progrès dans la recherche historique sur les pharisiens, la prédication dans tout le monde chrétien continue à représenter ces maîtres juifs comme des xénophobes, des élitistes, des légalistes, des gens cupides et des moralistes hypocrites. De plus, en général le terme ‘pharisien’ sous-entend ‘juif’, étant donné que de nombreux juifs et chrétiens considèrent les pharisiens comme étant les précurseurs du judaïsme rabbinique. Donc, même quand les chrétiens emploient le terme ‘pharisien’ pour dénoncer le cléricalisme dans un contexte ecclésial, ils ne font que renforcer les préjugés envers les juifs ».C’est par ces mots qu’Amy-Jill Levine, une juive américaine de la Vanderbilt University, a ouvert la conférence qu’elle a tenu le 8 mai dernière à Rome à l’Université pontificale grégorienne dans le cadre d’un colloque consacré au thème « Jésus et les pharisiens. Un réexamen pluridisciplinaire ».

Mais qui utilise à tout bout de champ le terme « pharisien » pour dénoncer « le cléricalisme dans un contexte ecclésial » sinon le pape François en personne ?

Le plus beau c’est que l’auteur de cette pique adressée au Pape fait partie depuis ce mois de mai du nouveau comité de direction de « Donne Chiesa Mondo », le supplément mensuel de « L’Osservatore Romano », le journal officiel du Saint-Siège.

Mais qui est Amy-Jill Levine ? Elle le raconte elle-même dans un brillant article autobiographique publié dans « L’Osservatore Romano » du 5 mai, à l’occasion d’un précédent colloque lui aussi organisé à la Grégorienne.

Et le 9 mai, le pape François l’a rencontrée en personne en accueillant les participants au colloque sur les pharisiens. Au lieu de lire le discours préparé pour l’occasion par des mains expertes, le pape a préféré – et il l’a dit lui-même – saluer un à un tous les intervenants.

Ce discours – s’il l’avait lu – aurait pour la première fois permis à François de rectifier publiquement le tir dans l’utilisation qu’il fait du terme « pharisien » pour attaquer ses opposants au sein de l’Église et pour les traiter de rigides, d’hypocrites, d’égoïstes, d’avides, d’ergoteurs et de vaniteux.

Naturellement, les juifs n’ont jamais apprécié cette utilisation du terme « pharisien » de la part du pape. A tel point que Riccardo Di Segni, le grand rabbin de Rome, a déclaré à l’issue d’une audience du 27 avril 2015 avoir fait part de ses remontrances en « expliquant le pourquoi » au pape François qui « a pris acte de mes observations ».

Mais même par la suite, le pape François n’a jamais cessé d’agiter le pharisaïsme comme une arme contre ses opposants, surtout au cours de ses homélies matinales à Sainte-Marthe, comme par exemple parmi les plus récentes, celle du 16 octobre et du 19 octobre 2018.

-

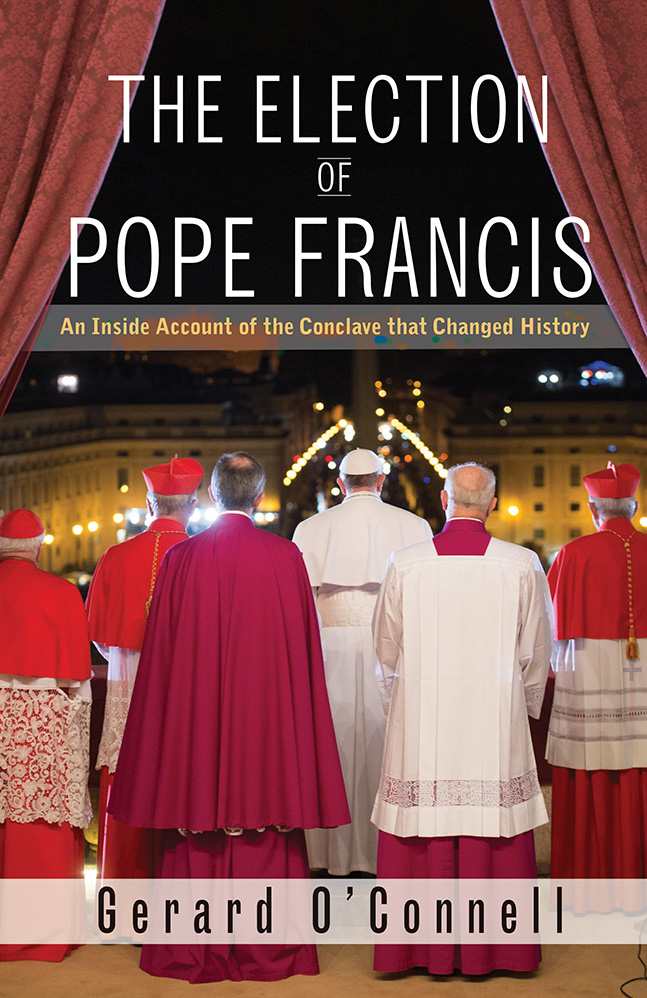

Un must pour lever le voile sur l'élection du pape François ?

De Kerknet :

Un aperçu magistral de O'Connell sur la dernière élection du pape

Le cardinal Murphy-O'Connor a exhorté les électeurs du pape au pré-conclave à déclarer que "s'ils ne voyaient pas de candidat approprié en Europe, ils ne devraient pas avoir peur de traverser l'Atlantique et que l'âge ne devait pas être un obstacle" © RR

L'Américain Gerard O'Connell est un grand seigneur parmi les vaticanistes. Il suit les tenants et les aboutissants à Rome depuis 1985. Il écrit actuellement pour le magazine jésuite America. Il était auparavant actif dans d'autres médias de langue anglaise, de The Tablet au National Catholic Reporter. Il a couvert le conclave de 2013 pour la télévision canadienne et le journal italien La Stampa, ainsi que pour son site Web influent, Vatican Insider. Dans son livre récemment publié, il explique en détail ce qui s'est passé, jour après jour, à partir du 11 février 2013, date à laquelle Benoît XVI a annoncé sa démission, jusqu'à l'inauguration du pape François.Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Histoire, Livres - Publications 0 commentaire -

Il n’y a jamais eu de « femmes diacres » dans l’Eglise

Du site "Pro Liturgia" :

Alors que le pape François a annoncé que les études portant sur les « femmes diacres » allaient se poursuivre, le cardinal Gerhard Müller, ancien préfet de la congrégation pour la doctrine de la Foi, revient sur la question en affirmant qu’il n’y a jamais eu de « femmes diacres » dans l’Eglise.

Le cardinal Müller a déclaré à « LifeSiteNews » qu’il avait « rassemblé et passé en revue toutes les sources de ce sujet » et qu’il avait également présenté ses découvertes dans trois ouvrages différents : « Priesthood and Diaconat » (San Francisco, 2002) ; « Frauen in der Kirche » (Würzburg 2001) et « Der Empfänger des Weihesakramentes » (Würzburg 1999).

Le cardinal Müller a souligné le « caractère sacramentel des ordres sacrés en tant que représentation du Christ lui-même en tant qu’époux », ce qui conduit en toute bonne logique à exclure les femmes des ordres sacrés. Il est clair - explique encore le prélat allemand - que « pour des personnes comme le professeur Hünermann et d’autres, l’ordination diaconale des femmes est à situer dans une étape devant aboutir à l’ordination sacerdotale des femmes. C’est pourquoi les documents historiques sont soigneusement arrangés jusqu’à ce qu’ils puissent convenir à prouver ce qu’on veut démontrer. »

Déjà au début de sa mission en tant que préfet de la congrégation pour la doctrine de la Foi, le cardinal Müller avait clairement indiqué qu'un diaconat féminin n'était pas possible. En 2013, il avait déclaré : « Le sacrement de l’ordre ne peut être reçu valablement que par un homme, selon les enseignements de l’Eglise conformes à ceux du Christ, et en respectant différentes étapes. Des diaconnesses existaient dans certaines régions - a-t-il ensuite ajouté - mais elles n’étaient pas ordonnées. Elle n’avaient qu’un titre et leur rôle consistait, par exemple, à rendre visite à des femmes, chose impossible à faire pour un prêtre. »

En 2001, le cardinal Müller avait parlé des Pères de l’Eglise en montrant qu’ils ont toujours rejeté l’idée d’ordonner des diacres de sexe féminin : « Tous les Pères de l’Eglise ont explicitement rejeté comme hérétique la pratique de quelques communautés séparées de l’Eglise d’admettre des femmes à la prêtrise. »

En tant que membre de la commission du Vatican qui a étudié l’histoire du diaconat à la demande du cardinal Joseph Ratzinger, le cardinal Müller a approfondi ce sujet pendant de nombreuses années et en est toujours arrivé aux mêmes conclusions : par fidélité aux enseignements du Christ, l’ordination d’une femme n’est pas possible du fait même que le diaconat et le sacerdoce ne sont pas des fonctions promotionnelles mais des états de vie étroitement liés à la vie du Christ. On n’est pas diacre ou prêtre pour « faire » mais pour « être ».

En 2016, lorsque le pape François décida de créer une nouvelle commission d’étude sur le diaconat féminin, le cardinal Müller avait signalé qu’une telle commission avait déjà été mise en place au sein de la Commission théologique internationale. Après avoir étudié le sujet pendant dix ans, cette Commission avait publié son propre rapport en 2002. Ce rapport indiquait à l’époque qu’en ce qui concerne l’ordination des femmes au diaconat, il convient de prendre en compte deux indications importantes :

1. Les « diaconesses » mentionnées dans la tradition de l’ancienne Eglise - comme en témoignent les fonctions qu’elles exerçaient - n’étaient en rien comparables aux diacres ;

2. L’unité du sacrement de l’Ordre, dans la distinction claire entre les ministères de l’évêque et des prêtres d’une part et le ministère diaconal de l’autre, est fortement soulignée par la tradition ecclésiale, en particulier dans les enseignements constants du Magistère .Pour la première fois, le pape François lui-même a révélé les conclusions de la Commission qu’il avait créée en 2016 et qui avait remis son rapport final à l’été 2018. Lors d’une conférence de presse donnée dans l’avion qui le ramenait à Rome après sa récente visite apostolique en Bulgarie et en lors de la Macédoine les 5 et 7 mai derniers, le pape a déclaré que, selon la commission, « les formules d’ordination pour le diaconat [féminin] trouvées jusqu’à présent ne sont pas les mêmes que pour le diaconat masculin et sont plus similaires à ce que serait aujourd’hui la bénédiction abbatiale d’une abbesse. » Puis il a ajouté qu’ « il y avait des diaconesses au commencement de l’Eglise » mais que la question est de savoir « si elles étaient ordonnées sacramentellement ou non, ce qui est fondamental ».

Ainsi, la Commission créée par le pape François semble être parvenue, sur des points importants, à la même conclusion que la Commission précédente de 2002, ainsi que l’ont montré les propres recherches du cardinal Müller.

Cependant, le pape a ajouté, de manière passablement vague, que les membres avaient encore quelques désaccords sur cette question et qu’ils poursuivraient ainsi individuellement leurs propres recherches.

Reste à savoir ce que dira le pape François à l’Union internationale des supérieures générales (de femmes), qui lui avait demandé, il y a trois ans, de désigner une commission pour étudier la question des femmes diacres.

Aura-t-il le courage, cette fois-ci, de donner une réponse claire et définitive à la question ? Ce serait une première, disent de nombreux fidèles.

-

La longue marche des catholiques de Chine

Yves Chiron : La longue marche des Catholiques de Chine

Accord Chine-Vatican

Une histoire tourmentée et héroïque, jusqu'au très controversé "accord provisoire" conclu entre le Saint-Siège et la Chine communiste en septembre 2018.

[...] L'histoire du catholicisme en Chine et du christianisme en général sera ainsi celle d'une alternance de moments de liberté et de moments de répression. Chiron cite le père Charbonnier qui traitant de la politique religieuse de l'empire chinois au début du XIX° siècle, l'éclairait par le concept confucéen de "shou-fang" littéralement "retenir-relâcher".

C'est une histoire passionnante, émouvante que celle du catholicisme en Chine, celle des missionnaires comme celle des des missionnaires comme celle des fidèles, Eglise tantôt en expansion magnifique tantôt aux élans atrocement brisés par la persécution.

Au sommaire :

- Introduction

- Les débuts de l'évangélisation en Chine

- Les envoyés du pape au XVIII° siècle

- Les Jésuites et l'Empereur

- La Querelle des Termes et la Querelle des Rites

- Des évêques pour la Chine

- Laïcs, catéchistes et Vierges chrétiennes

- Occidentaux ou missionnaires ?Des Boxers à Mao

- Sous un régime athée

- Naissance de l'Eglise patriotique

- La Révolution culturelle ou le grand silence

- Deux "Eglises"parallèles ?

- Le dialogue pour rétablir l'unité

- Un accord historique ou provisoire ?

- Conclusion - Remerciements - Source et bibliographie

L'auteur : Yves ChironYves Chiron, spécialiste de l'histoire de la papauté, est l'auteur d'ouvrages de référence sur les apparitions mariales, les miracles, les béatifications et les canonisations, traduits en plusieurs langues.4ème DE COUVERTURE

La Chine compte aujourd'hui dix millions de catholiques. Cette minorité a une histoire plus que millénaire dans le pays. Le christianisme est arrivé dans l'empire chinois par des vagues successives de missionnaires dès le VII° siècle ; "nestoriens" d'abord, puis franciscains, jésuites, lazaristes, prêtres MEP... et ce, jusqu'au XIX° siècle. Ce christianisme n'est pas pour autant un produit d'importation : le premier évêque chinois est sacré dès 1685 et on compte plus d'un millier de prêtre chinois au début du XX° siècle.

La longue histoire du catholicisme de Chine est aussi celle des persécutions récurrentes et l'héritage de nombreux martyrs de la foi. En 1949, l'instauration d'un régime communiste a ainsi chassé tous les missionnaires occidentaux et la tentative de création d'une Eglise nationale séparée de Rome s'en suivit.

Yves Chiron raconte cette histoire tourmentée et héroïque, jusqu'au très conversé "Accord provisoire" conclu entre le Saint-Siège et la Chine communiste en septembre 2018. Il a rencontré, lors d'un de ses séjours en Chine, le cardinal Zen et l'Eglise clandestine pour mieux comprendre le passé et nous raconter l'actualité brûlante de l'Eglise catholique.

à commander ICI

-

Les horreurs oubliées de la dictature communiste en Albanie

Du site de la RTBF :

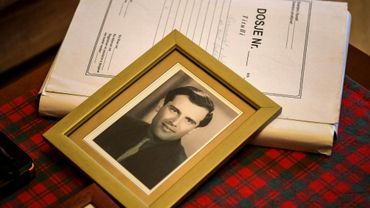

Victimes de la dictature communiste en Albanie : les fantômes de Dajti en quête de noms

Photo de Xhavit Sallaku, exécuté en 1977 par le régime communiste en Albanie - © Gent SHKULLAKU

Jovan Plaku veut savoir si un des treize corps qu’il a exhumés du mont Dajti est celui de son père : une campagne génétique inédite est en cours pour identifier ces victimes de la dictature communiste albanaise.

Les disparus sont plus de 5000, liquidés dans des lieux secrets : opposants, religieux, communistes « purgés », citoyens dénoncés pour « trahison », « espionnage », « propagande » ou « sabotage », « ennemis du peuple » broyés par la machine de répression paranoïaque d’Enver Hoxha puis de Ramiz Alia (1944-1991).

A force de recoupements, c’est Jovan qui a identifié cette montagne surplombant Tirana comme lieu probable de l’exécution de son père. Il en a exhumé en 2009 les ossements de treize personnes.

Mais ce n’est qu’en novembre que les autorités albanaises ont lancé une campagne d’identification des restes, confiée à la Commission internationale pour les personnes disparues (ICMP).

Comme une trentaine d’autres personnes, Jovan a effectué un prélèvement ADN. Cet économiste espère « clore ce chapitre » de sa vie, bientôt se recueillir à Dajti en fumant une cigarette, déposer des fleurs là où son père a reçu une balle dans la nuque le 28 juin 1977.

Ingénieur dans l’industrie pétrochimique, condamné à mort à huis-clos, Koço Plaku avait été arrêté deux ans auparavant. Jovan avait neuf mois. Pour éviter la déportation, sa femme avait divorcé.

Adulte, Jovan a interrogé des centaines de témoins et réuni des documents.

La mort pour des hameçons

La directrice des archives des ex-services secrets (Sigurimi), Gentiana Sula, elle-même petite-fille de disparu, raconte comment ce passé peut tourner à l’obsession pour les proches dont beaucoup ressentent toujours le poids de l'« infamie » attaché à la condamnation des leurs, « calomniés par la machine de propagande ».

Jovan a retrouvé des photos du procès de son père, des croquis griffonnés pendant l’audience, une bande de 72 heures d’interrogatoire. Il a découvert que son père avait été reconnu coupable de sabotage commis avec… des hameçons offerts par une amie russe, un cadeau devenu empoisonné au moment de la rupture entre Tirana et Moscou.

-

Linceul de Turin : un nouveau site interactif à visiter

-

La pratique de la peine de mort au Moyen Age n'a jamais été anodine

Condamner à mort au Moyen Âge

Entretien avec Claude Gauvard, professeur émérite d’histoire du Moyen Âge à l’université Paris“Entre la rémission qui crée une mort fictive et le petit nombre d’individus jugés irrécupérables dans le royaume, sans compter la place importante des résolutions négociées, il est probable que les exécutions ont été moins fréquentes que ne le laisse supposer l’image d’un Moyen Âge violent et sanguinaire”, écrit Claude Gauvard, lauréate du Prix du Budget décerné par l’Académie des inscriptions et belles-lettres pour son ouvrage Condamner à mort au Moyen Âge (PUF, 2018). En explorant la façon dont étaient prononcées les peines capitales en France du XIIIe au XVe siècle, elle souligne que cette pratique n’a jamais été anodine. Elle met aussi en lumière combien la condamnation à mort comme peine publique découle de l’idée, empruntée au droit romain, qu’aucun crime ne doit rester impuni parce qu’il lèse la chose publique avant de léser la partie adverse. Si bien que la condamnation à mort aurait été, conjointement avec la grâce, un instrument au service du pouvoir royal et étatique alors en cours d’affirmation.

Adresse de cet article et de l'enregistrement audio : https://www.canalacademie.com/ida12157-Condamner-a-mort-au-Moyen-Age.html -

Notre-Dame exposée à de nouveaux dangers

Du site aleteia.org (Philippe de Saint-Germain):

Jean Sévillia : « Notre-Dame devra affronter de nouveaux dangers »

Notre-Dame a échappé au feu, mais elle devra affronter de nouveaux dangers : celui de la transgression et de la défiguration. Mais pour l’historien Jean Sévillia, qui explique cette volonté de détournement du patrimoine, l’âme de l’Église de France a les ressources pour traverser l’épreuve. Entretien.

Aleteia : Quelle fut votre première impression à l’annonce de l’incendie de Notre-Dame ?

Jean Sévillia : Un effet de sidération, comme si la guerre était entrée à nos portes. Comme chrétien et comme Français, je me suis senti atteint au cœur. Puis après le choc mental, l’abattement, j’ai été touché par l’émotion nationale qui s’est exprimée dans tout le pays, y compris par la France laïque. Libération titre au lendemain de la tragédie : « Notre Drame ». Devant une catastrophe d’une telle ampleur, ce pays tellement laïcard, aux tendances christianophobes de plus en plus marquées, ne cache pas sa tristesse. Et l’on voyait bien que ce n’était pas seulement pour des raisons patrimoniales : il y avait autre chose. Dans l’inconscient collectif, même si personne ne l’avoue, la Sainte Vierge parle aux Français.Il semble cependant que cette unité était fragile…

Oui, c’est ma deuxième observation : ce beau moment de communion française n’a pas duré vingt-quatre heures. La première polémique a éclaté autour des promesses de dons pour la reconstruction de la cathédrale. Voici des grandes familles qui offrent des centaines de millions d’euros, qui renoncent à leurs avantages fiscaux pour Notre-Dame, et elles sont insultées d’emblée. Le vieux fond révolutionnaire français s’est réveillé, avec ses sentiments de haine du riche, de jalousie, d’envie. -

À chaque crise, ce sont les saints qui ont relevé l’Église

De Paul Sugy sur le site du Figaro (Vox) :

Christiane Rancé: «À chaque crise, ce sont les saints qui ont relevé l’Église»

FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Dans son Dictionnaire amoureux des saints, Christiane Rancé convoque certains des plus grands saints de l’Église, ainsi que les écrivains qui ont su avec passion retranscrire la vie et l’espérance de ces hommes et de ces femmes. La France comme l’Église doivent beaucoup, selon elle, à leur audace et à leur foi.

Christiane Rancé est romancière et essayiste. Elle a reçu le prix de l’essai de l’Académie française pour son Thérèse d’Avila. Elle publie un Dictionnaire amoureux des saints(Plon, 2019).

FIGAROVOX.- Selon vous, l’Église a canonisé environ cinquante mille personnes au cours de son Histoire… Vous ne pouviez pas faire un dictionnaire de cinquante mille entrées! Comment avez-vous choisi vos saints?

Christiane RANCÉ.- Mon critère d’élection a été d’offrir une rencontre avec les plus éminentes de ces figures chrétiennes, toutes singulières, et souligner combien la sainteté a traversé toute la société. Il y a eu des saintes savantes comme Paula, d’immenses intellectuels comme Jérôme de Stridon ou Thomas d’Aquin, des peintres comme Fra Angelico, des musiciens aussi tel Grégoire, des rois et des reines comme Louis ou Brigitte de Suède. Des va-nu-pieds comme Benoît-Joseph Labre ou de valeureux soldats comme Maurice. Sans oublier les immenses écrivains et poètes qui nous ont permis d’atteindre les sommets de l’art, de la philosophie et de la métaphysique, mais aussi de la poésie, comme Jean de La Croix ; ou les architectes mystiques comme Bernard de Clairvaux. J’ai voulu rappeler ce que nous leur devons, aujourd’hui encore, au-delà de leur exemple entièrement pétri d’amour pour leur prochain et pour la création tout entière. Et combien ils continuent de nous grandir. En cela, ils sont vivants: non pas des statues de plâtre rangées dans des sacristies, mais des compagnons qui ont eu l’audace, à travers les siècles, de se dresser au nom de l’amour contre le mal, et de nommer celui-ci, chacun selon son époque: la guerre, l’injustice, l’égoïsme, la goinfrerie ou la prétention, comme ils nous somment de continuer à le faire. Parmi tous ceux-là, j’ai gardé ceux qui me bouleversent plus particulièrement, et j’ai raconté pourquoi avec une idée: ce qui m’aide à vivre peut aider à vivre mon lecteur.

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, Histoire, Livres - Publications, Témoignages 0 commentaire