C'est ce qui ressort des propos - on ne peut plus mous et consensuels - tenus par notre cardinal primat. Heureusement que, lors de la Réforme, il s'est trouvé des papes, des évêques et des cardinaux d'une autre trempe...

Cardinal Jozef De Kesel: « l’Eglise n’est pas là pour reconquérir » (source)

Dans une interview accordée par l’hebdomadaire européen « New Europe », le cardinal Jozef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles, revient sur le rôle de l’Eglise catholique dans une Europe sécularisée et pluraliste. Pour le cardinal, l’Eglise ne doit pas céder à la tentation d’une « reconquête », mais a une mission à remplir et des valeurs à défendre au sein des sociétés européennes.

A la question de savoir quel est le rôle de l’Eglise catholique dans l’Europe d’aujourd’hui, où la sécularisation et le pluralisme ont modifié la dynamique entre les citoyens et leurs relations avec l’une des institutions les plus anciennes du continent, le cardinal Jozef De Kesel répond qu’être catholique implique de participer à cette société sécularisée, où différentes convictions se côtoient. Il s’agit de « vivre ensemble en respectant les autres. L’Eglise n’est pas là pour ‘reconquérir le terrain perdu’. Ce n’est pas notre mission. Être catholique, c’est être fidèle à ses convictions, dans un environnement qui s’est transformé en une société pluraliste. Cela implique le respect de l’être humaine et de ses convictions« .

Pour le cardinal, l’Eglise ne doit donc pas chercher à s’imposer. Elle a cependant pour mission de défendre ses convictions et certaines valeurs, dans une attitude de « solidarité avec tous ceux qui aspirent à une société plus juste et plus fraternelle« . « Si nous luttons pour le respect de la liberté religieuse« , ajoute-t-il, « c’est parce que nous acceptons la société sécularisée« . C’est peut-être là que réside le principal défi pour l’Eglise en Europe, mais il s’agit également d’une opportunité: accepter pleinement la société sécularisée, ce qui « nous aide à redécouvrir nos racines et notre mission« , et à rencontrer les autres. Cela implique une forme de conversion pour de nombreux évêques.

Fondamentale ouverture

Pour certains, l’Eglise catholique serait toujours à la recherche de pouvoir, comme par le passé. Pour le cardinal De Kesel, ce n’est pas vrai: « Ce que nous revendiquons, c’est le droit d’être ce que nous sommes. Cela s’applique à chacun, à toutes les religions et aux non croyants également« . Avant le concile Vatican II, l’Eglise catholique avait du mal à accepter la modernité. Mais le concile a amené un « changement fondamental concernant l’ouverture« . Il ne s’agit pas de condamner le passé, mais les circonstances historiques ont changé: « Il n’est pas bon de vivre dans la nostalgie et pour un passé qui n’est plus possible« .

Au journaliste qui le qualifie de progressiste et libéral, le cardinal répond ceci: « Je n’aime pas les étiquettes. Certains disent que je suis progressiste, d’autres disent le contraire. Je ne me sens pas à l’aise quand on dit que je suis ‘progressiste’. Je préfère le terme ‘ouvert’« . Et de se pencher sur la notion de progrès: « Qu’est-ce que le progrès? Si on parle d’euthanasie, par exemple, est-ce un progrès ou non? Un progrès est un progrès seulement s’il est valable pour tout homme et pour toute l’humanité. Car on peut progresser économiquement et devenir et, en même temps, être spirituellement et humainement très pauvre« .

Poursuivant sa réflexion, le cardinal désigne deux valeurs fondamentales, liées au respect de l’être humain: la liberté et la solidarité. Si la Révolution française a placé la liberté au premier plan, il ne peut y avoir de vraie liberté sans solidarité. Quant au communisme, c’est la fraternité sans liberté, ce qui équivaut à un totalitarisme. Ces valeurs sont donc indissociables: « Si la liberté se pose de manière absolue, cela ne sert pas le progrès. les deux vont toujours ensemble – liberté et fraternité. C’est un concept chrétien qui, aujourd’hui, ne lui appartient plus exclusivement, il est entré dans notre culture« .

Le défi de la pauvreté

Selon le cardinal Jozef De Kesel – qui se situe à cet égard, comme sur d’autres sujets, clairement dans la ligne du pape François -, le défi le plus important au niveau mondial est cependant la pauvreté. « C’est un problème global qui touche aussi le problème de l’immigration. cela ne peut être résolu qu’à travers la solidarité« . S’agissant de ces problématiques, les chrétiens doivent agir en tant que citoyens à part entière: « l’Eglise ne peut se retirer de la société. Avec tous les citoyens, nous travaillons à une société plus juste. Comme le dit le pape François, notre planète est notre ‘maison commune’, pour laquelle nous sommes conjointement responsables« .

« Nous ne pouvons privatiser tout ce qui est religieux« , ajoute le cardinal. « Nous avons des convictions religieuses, nous sommes en même temps des citoyens. on ne peut séparer les deux. C’est vrai pour les catholiques comme pour d’autres religions et convictions« . Il s’agit d’un défi, car « il y a des tendances extrémistes dans la société. Aussi dans l’Eglise, ce qui nous renferme sur nous-même. mais la mission de l’Eglise est de travailler ensemble pour une société plus humaine et plus juste« .

Un appel à la mémoire, à la spiritualité et à la solidarité

Dans la dernière partie de l’interview accordée à « New Europe », le cardinal s’élève contre la privatisation extrême de la religion dans nos sociétés. « Je ne suis pas d’accord avec cela. Je soutiens de tout coeur une société pluraliste, mais ce pluralisme, je le vois comme un pluralisme actif. Bien sûr, les lois sont déterminées par le Parlement, mais la société civile est un espace de liberté dans lequel les religions ont un rôle à jouer« .

S’il est pour un un gouvernement séculier, il n’en reste pas moins que l’Etat ne peut pas tout imposer. « Regardez, par exemple, en Italie, la déclaration de Mr Salvini (ministre italien de l’Intérieur, NDLR.), qui dit que le capitaine du Sea Watch, qui a permis à des migrants d’être secourus à Lampedusa, a commis un acte criminel. A-t-il le droit de dire cela? D’autres pensent que ce qu’il a fait n’est pas un acte criminel« . Par ailleurs, « l’Etat doit respecter la liberté de conscience et la liberté de religion« .

Enfin, le cardinal invite les jeunes générations en Europe à trois choses. D’abord, ne pas oublier le passé, ne pas oublier ce qui s’est passé en Europe au moment de la deuxième Guerre mondiale. « A Anvers, la police a collaboré et arrêté les Juifs de la ville. A Bruxelles, ils ont refusé d’obéir à cet ordre. Il faut que les jeunes se souviennent de cela« .

« Je dirais également aux jeunes de ne pas perdre leur âme. Il y a un besoin de spiritualité. Que dit la société aux jeunes quand ils demandent quoi faire de leurs vies. La société dit: ‘tout ce que vous voulez’. mais qu’est-ce qui donne sens à ma vie? Qu’est-ce qui peut combler ma vie? Qu’est-ce qui me rend heureux? Ces questions trouvent leur réponse dans la spiritualité« .

Pour terminer, le cardinal De Kesel appelle les jeunes à la solidarité, qui répond à la question: que puis-je signifier pour l’autre?

Christophe Herinckx, d’après « New Europe »

Retrouvez l’intégralité de l’interview du cardinal De Kesel (en anglais) en cliquant ici.

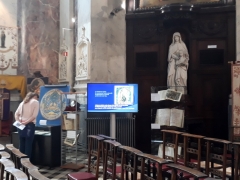

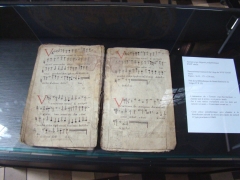

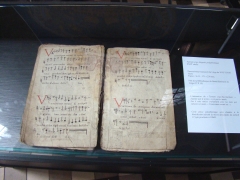

Du dimanche 16 au dimanche 23 juin, l’exposition «Du visible à l’invisible: un autre regard » a présenté une série de tableaux, gravures, reproductions, manuscrits et ouvrages anciens , ornements liturgiques bannières et un montage audiovisuel illustrant les figures eucharistiques dans l’art sacré et la liturgie liégeoise de la Fête-Dieu. D’une centaine de visiteurs le dimanche du vernissage, la fréquentation de l’exposition est passée à plusieurs centaines le week-end suivant : une belle réussite dont témoigne aussi le nombre d’acquéreurs de brochures et de dvd * sur les origines liégeoises de la Fête, mis

Du dimanche 16 au dimanche 23 juin, l’exposition «Du visible à l’invisible: un autre regard » a présenté une série de tableaux, gravures, reproductions, manuscrits et ouvrages anciens , ornements liturgiques bannières et un montage audiovisuel illustrant les figures eucharistiques dans l’art sacré et la liturgie liégeoise de la Fête-Dieu. D’une centaine de visiteurs le dimanche du vernissage, la fréquentation de l’exposition est passée à plusieurs centaines le week-end suivant : une belle réussite dont témoigne aussi le nombre d’acquéreurs de brochures et de dvd * sur les origines liégeoises de la Fête, mis

Le samedi 22 juin à 18h00 une assistance nombreuse occupait toute l’église (300 places) pour suivre -pendant près de deux heures- la Solennité de la Fête-Dieu célébrée selon le rite traditionnel par l’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville, avec le concours de la schola féminine du chœur grégorien de Paris, l’ensemble polyphonique liégeois « Gaudete » ainsi que les organistes Patrick Wilwerth et Jean-Denis Piette. Au programme musical : le plain-chant du propre de la Fête, une messe à quatre voix de Monteverdi, des motets anciens (Giovanni Croce , Thomas Tallis, XVI e s.) et contemporain (

Le samedi 22 juin à 18h00 une assistance nombreuse occupait toute l’église (300 places) pour suivre -pendant près de deux heures- la Solennité de la Fête-Dieu célébrée selon le rite traditionnel par l’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville, avec le concours de la schola féminine du chœur grégorien de Paris, l’ensemble polyphonique liégeois « Gaudete » ainsi que les organistes Patrick Wilwerth et Jean-Denis Piette. Au programme musical : le plain-chant du propre de la Fête, une messe à quatre voix de Monteverdi, des motets anciens (Giovanni Croce , Thomas Tallis, XVI e s.) et contemporain (

Dans son homélie, l’évêque déclara notamment ceci : " [...] le partage du pain, devenu corps du Christ, nous fait communier avec lui et nous incite à communier avec nos frères et sœurs. Chaque communauté chrétienne est appelée à vivre cette communion fraternelle. Je vois qu’on vit cela en particulier dans cette église du Saint-Sacrement. On y pratique la liturgie ancienne, sous la forme extraordinaire. C’est un retour aux sources, aux textes, aux chants et aux gestes originaux de la liturgie, qui nous font découvrir avec soin la grandeur du mystère de vie et de mort qui se dévoilent dans la liturgie. Je remercie cette communauté pour cette mission qu’elle a assumée [...] .** "

Dans son homélie, l’évêque déclara notamment ceci : " [...] le partage du pain, devenu corps du Christ, nous fait communier avec lui et nous incite à communier avec nos frères et sœurs. Chaque communauté chrétienne est appelée à vivre cette communion fraternelle. Je vois qu’on vit cela en particulier dans cette église du Saint-Sacrement. On y pratique la liturgie ancienne, sous la forme extraordinaire. C’est un retour aux sources, aux textes, aux chants et aux gestes originaux de la liturgie, qui nous font découvrir avec soin la grandeur du mystère de vie et de mort qui se dévoilent dans la liturgie. Je remercie cette communauté pour cette mission qu’elle a assumée [...] .** "

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour aider à la

Faire un don pour la restauration de l’église du Saint Sacrement ? Pour aider à la

Dans le cadre des manifestations organisées à Liège pour la Fête-Dieu 2019, l’église du Saint-Sacrement (Bd d’Avroy, 132) présente une exposition « Du visible à l’invisible : un autre regard » illustrant les figures eucharistiques dans la liturgie liégeoise dédiée à cette Fête. Cette exposition est ouverte à l’église du Saint-Sacrement jusqu’au 23 juin, tous les jours (sauf le jeudi) de 14h00 à 17h00 (entrée libre). Outre les pièces exposées, elle donne à voir un DVD projeté « en boucle » sur grand écran : celui-ci retrace en images commentées la vie de saint Julienne (1193-1258) ) initiatrice de la Fête-Dieu et celle de l’expansion universelle de cette Fête. En fond sonore on peut aussi entendre l’interprétation des chants de l’office primitif de la Fête-Dieu composé par saint Julienne au XIIIe siècle.

Dans le cadre des manifestations organisées à Liège pour la Fête-Dieu 2019, l’église du Saint-Sacrement (Bd d’Avroy, 132) présente une exposition « Du visible à l’invisible : un autre regard » illustrant les figures eucharistiques dans la liturgie liégeoise dédiée à cette Fête. Cette exposition est ouverte à l’église du Saint-Sacrement jusqu’au 23 juin, tous les jours (sauf le jeudi) de 14h00 à 17h00 (entrée libre). Outre les pièces exposées, elle donne à voir un DVD projeté « en boucle » sur grand écran : celui-ci retrace en images commentées la vie de saint Julienne (1193-1258) ) initiatrice de la Fête-Dieu et celle de l’expansion universelle de cette Fête. En fond sonore on peut aussi entendre l’interprétation des chants de l’office primitif de la Fête-Dieu composé par saint Julienne au XIIIe siècle.

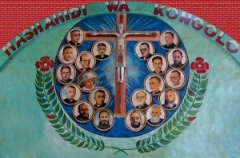

Le 1er janvier 1962, à Kongolo, Congo-Kinshasa, 20 missionnaires spiritains, dont 19 prêtres belges et 1 frère hollandais, ont été massacrés par des soldats du gouvernement congolais. La Province du Katanga était devenue sécessionniste peu après l'indépendance du pays, en 1960. Les Spiritains et le Diocèse de Kongolo ont célébré, voici quelque temps déjà, le cinquantenaire de cet événement triste, mais plein d'espérance. "Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit."

Le 1er janvier 1962, à Kongolo, Congo-Kinshasa, 20 missionnaires spiritains, dont 19 prêtres belges et 1 frère hollandais, ont été massacrés par des soldats du gouvernement congolais. La Province du Katanga était devenue sécessionniste peu après l'indépendance du pays, en 1960. Les Spiritains et le Diocèse de Kongolo ont célébré, voici quelque temps déjà, le cinquantenaire de cet événement triste, mais plein d'espérance. "Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit."