Du site du Figaro Vox (Paul Sugy) :

Ils ont raté de peu l’auréole: enquête sur les recalés de la sainteté

FIGAROVOX/ENTRETIEN - Dans «Presque saints!», le journaliste Jérôme Anciberro propose une stimulante histoire de l’Église catholique, examinée au prisme des canonisations qui n’ont jamais abouti.

Jérôme Anciberro est journaliste spécialisé dans les affaires religieuses. Il a été rédacteur en chef de Témoignage chrétien et de La Vie. Il est l’auteur de Presque Saints! (Tallandier, 2020).

FIGAROVOX.- D’ordinaire, on s’intéresse davantage aux saints plutôt qu’aux personnes qui ont failli l’être… mais qui n’ont finalement pas été «canonisées». D’où vous est venue l’idée de ce livre?

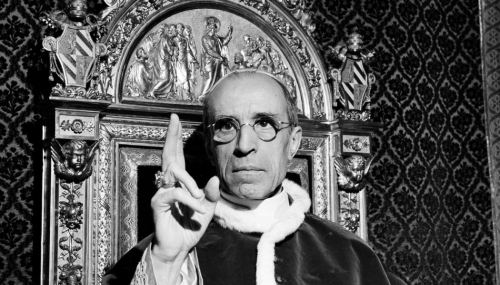

Jérôme ANCIBERRO.- Les procédures qui conduisent dans l’Église catholique à une béatification ou à une canonisation relèvent d’un contrôle de qualité. Il est donc normal, et d’une certaine façon rassurant pour les catholiques, que certains candidats soient recalés ou que l’étude de leur cas prenne beaucoup de temps. En me penchant sur cette question, ma curiosité a été aiguisée car je n’ai pas vraiment trouvé d’étude générale: à quelques exceptions près, les saints qui «réussissent», c’est-à-dire ceux qui sont dûment béatifiés ou canonisés, prennent toute la place, aussi bien dans les églises que dans les librairies. J’ai donc tenté, à l’aide des travaux de nombreux historiens et spécialistes de la question, une première exploration en choisissant des personnages généralement connus qui ont tous fait l’objet de tentatives assez sérieuses de béatification sans que celles-ci n’aboutissent, de Charlemagne à Pie XII, en passant par Christophe Colomb ou Louis XVI.

Quelles sont les cases à cocher pour être reconnu saint par l’Église?

C’est une procédure complexe et qui a évolué au cours de l’histoire. Précision préalable: en bonne théologie catholique, il existe une multitude de saints - c’est-à-dire tout simplement de personnes qui sont au Ciel - dont l’Église n’a pas connaissance. Les saints béatifiés ou canonisés (la béatification est théoriquement une étape vers la canonisation) sont simplement des saints «garantis» par l’Église catholique et pour lesquels elle autorise le culte public.

Pour chacune des voies d’accès à la béatification ou à la canonisation, les contrôles sont multiples et rigoureux.Pour simplifier, il y a trois voies qui permettent de faire avancer une cause en béatification ou en canonisation. D’abord celle du martyre, c’est-à-dire la mort infligée «en haine de la foi» ; ensuite, celle de la pratique des vertus à un degré dit «héroïque» ; enfin, celle de l’offrande volontaire de la vie, c’est-à-dire de la mort acceptée par charité, sans qu’il y ait à proprement parler de persécution, par exemple en soignant des malades contagieux. Pour chacune de ces voies, les contrôles sont multiples et rigoureux. On vérifie aussi les biographies et les éventuels écrits afin de voir si rien n’est incompatible avec la doctrine catholique. Sans compter les fameux miracles, nécessaires pour «sceller» une procédure, dont l’étude est conduite à part, mais dont les martyres sont dispensés, en tout cas dans un premier temps.

/apios/Img_data/cache-buster-1579022123/21/080114-002-A_2951891.jpg?resize=720%2C406&ssl=1)

La publication sur le site de La Libre Afrique.be d’une dépêche de l’Agence France Presse (AFP) consacrée à l’hommage rendu à Kinshasa aux anciens combattants congolais de l’armée belge a suscité des réactions. En cause: l’affirmation selon laquelle la Belgique aurait « jeté comme des torchons sales » ces anciens combattants. C’est faux, assure André de Maere d’Aertrycke, ancien président de l’Union Royale Belge pour les Pays d’Outremer.

La publication sur le site de La Libre Afrique.be d’une dépêche de l’Agence France Presse (AFP) consacrée à l’hommage rendu à Kinshasa aux anciens combattants congolais de l’armée belge a suscité des réactions. En cause: l’affirmation selon laquelle la Belgique aurait « jeté comme des torchons sales » ces anciens combattants. C’est faux, assure André de Maere d’Aertrycke, ancien président de l’Union Royale Belge pour les Pays d’Outremer.

"

" "L’archevêque de Kinshasa, Mgr Fridolin Ambongo, a appelé vendredi les autorités congolaises à convaincre les dirigeants de trois pays voisins « d’arrêter de déverser » leurs ressortissants dans l’Est troublé de la République démocratique du Congo (RDC), affirmant que le pays ‘est en danger'. « Il appartient au gouvernement d’assumer ses responsabilités pour convaincre » par les voies diplomatiques « les pays voisins particulièrement l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi d’arrêter de déverser (leurs) populations au Congo », a déclaré le cardinal Ambongo lors d’une conférence de presse à Kinshasa.

"L’archevêque de Kinshasa, Mgr Fridolin Ambongo, a appelé vendredi les autorités congolaises à convaincre les dirigeants de trois pays voisins « d’arrêter de déverser » leurs ressortissants dans l’Est troublé de la République démocratique du Congo (RDC), affirmant que le pays ‘est en danger'. « Il appartient au gouvernement d’assumer ses responsabilités pour convaincre » par les voies diplomatiques « les pays voisins particulièrement l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi d’arrêter de déverser (leurs) populations au Congo », a déclaré le cardinal Ambongo lors d’une conférence de presse à Kinshasa.