De Vianney, cette note de lecture publiée sur le site "Des hauts et débats" :

Note de lecture : Le danger sociologique

L’ouvrage et les auteurs

Etienne Géhin est présenté sur la couverture comme un (ex) maître de conférences en sociologie. Avant cela, je n’avais jamais entendu parler de lui ; Gérald Bronner, en revanche, est plus connu du grand public, notamment pour ses analyses de la radicalisation et des théories du complot. Il a acquis récemment une notoriété médiatique relativement importante pour un sociologue.

Le contenu du livre

Le livre est un véritable plaidoyer pour la sociologie analytique, aussi appelée individualiste, ou encore compréhensive. Même s’il constitue une charge contre la sociologie holiste (ou structuraliste, ou culturaliste), le ton adopté n’a rien d’un pamphlet, comme certains médias l’ont prétendu (Le Monde, Les Inrocks). Il est plutôt constructif et adopte résolument une posture scientifique (la liste des références est assez fournie).

Une approche ouverte des phénomènes sociaux

Le point le plus positif du livre, c’est l’approche pluridisciplinaire assumée. Elle est particulièrement réjouissante. Le livre puise abondamment dans les sciences cognitives (psychologie et neurosciences) et fait parfois appel à quelques raisonnements économiques. Cela est réjouissant parce qu’un authentique esprit scientifique doit s’attacher à remettre sans cesse sur le métier la seule question fondamentale des sciences de l’homme : comment expliquer le comportement humain ? Comment aujourd’hui peut-on se tenir par principe à une seule approche (expliquer le social par le social, cf. Durkheim), expliquer tous les phénomènes avec seulement un ou deux concepts et adopter une posture de cloisonnement disciplinaire ? Plusieurs approches (et donc plusieurs sciences) peuvent être fructueuses et complémentaires pour expliquer le comportement humain. La posture de cloisonnement disciplinaire et ses querelles de chapelle est donc particulièrement insupportable tant elle dessert la quête scientifique. Comment un sociologue n’ayant qu’une vague formation économique peut-il encore ressortir le vieux cliché de “l’homo oeconomicus” froid et calculateur, sans aucune connaissance des multiples travaux existant depuis des décennies dans le domaine de la psychoéconomie, de la théorie des jeux, qui ont longuement nuancé, précisé, approfondi le modèle classique de la rationalité ? C’est une simple question de décence intellectuelle : quand on ne sait pas, on se tait. Ici, le « danger sociologique » dénoncé par Bronner et Géhin est clairement le danger idéologique : au nom de certains principes, de certaines valeurs ou d’une position épistémologique relativiste (la vérité objective ne serait que la reproduction historique du discours dominant), la sociologie perd en scientificité. Le livre évoque à ce sujet (pour la critiquer) la pétition signée par certains chercheurs contre l’introduction à l’école de cours sur les théories du complot contre la « volonté de normalisation et l’injonction d’enseigner à tous comment penser droit ».Autre exemple, la défiance de principe d’une large partie des sociologues envers les sciences de la nature parce qu’utiliser des raisonnements issus des neurosciences serait “naturaliser” le comportement humain, donc constituerait une régression intellectuelle par rapport à une sociologie se devant d’être conçue pour expliquer que “tout est construit”. L’enjeu ici est tout à fait politique : si “tout est construit”, tout peut être déconstruit (et reconstruit), donc sauver le progressisme nécessiterait de lutter contre la “naturalisation” des comportements humains, ce qui serait le travail propre de la sociologie. Bronner et Géhin ont parfaitement raison de souligner qu’en plus d’être une posture de principe, cette position confond hâtivement déterminisme génétique et support biologique. Nos comportements prennent indubitablement leur source dans notre organisme, à commencer par le siège des décisions, le cerveau ; de fait, il est tout à fait réducteur de prétendre expliquer le comportement humain sans comprendre le corps humain, par qui s’opèrent toutes les décisions humaines. Pour le dire autrement, toute action et toute pensée a des fondements matériels. Pour autant, cela ne veut pas dire que ces fondements matériels induisent une hérédité génétique, comme si l’on pouvait par exemple trouver le « gène de l’homosexualité ». Ma pensée vient de mon cerveau : en ce sens, je suis le produit d’un ensemble de ressources organiques. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tous mes comportements sont hérités : biologique et inné sont deux choses différentes. On peut donc parfaitement sauver le progressisme tout en acceptant la biologie. De toute façon, la biologie existe, et elle a une notoriété scientifique bien plus importante que la sociologie : qu’ont donc à gagner les sociologues en ignorant des travaux souvent considérés comme plus objectifs que les leurs, à part une décrédibilisation supplémentaire ?

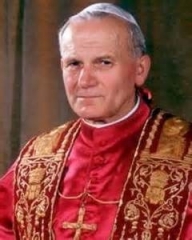

Le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte divin, prononçait une conférence en anglais sur l’Europe, le 22 octobre dernier à Varsovie, invité par le mouvement Europa Christi. Nous remercions vivement le cardinal Sarah qui nous a confié la publication en français de ce texte remarquable.

Le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte divin, prononçait une conférence en anglais sur l’Europe, le 22 octobre dernier à Varsovie, invité par le mouvement Europa Christi. Nous remercions vivement le cardinal Sarah qui nous a confié la publication en français de ce texte remarquable. Après les nombreuses biographies qui ont déjà été publiées sur le Pape François, en voici une qui pour la première fois se pare à bon escient du titre de «

Après les nombreuses biographies qui ont déjà été publiées sur le Pape François, en voici une qui pour la première fois se pare à bon escient du titre de «  Belgicatho a relayé ici

Belgicatho a relayé ici