La traduction d'un article de Sandro Magister publiée par diakonos.be :

Adieu à la « très catholique » Espagne, dans une Europe de plus en plus sécularisée. Aux Etats-Unis, en revanche…

Dans la dernière enquête exceptionnelle du Pew Research Center de Washington sur l’état du christianisme en Europe occidentale, les données qui frappent le plus sont celles de l’Espagne et de sa mutation accélérée de « catholique » à ultra-sécularisée.

L’enquête mérite d’être lue dans son intégralité :

> Being Christian in Western Europe

Mais nous nous limiterons ici à en rappeler quelques données. Avant tout, la stabilité numérique du christianisme en Italie, au Portugal et en Irlande où les quatre-cinquièmes de la population continuent à se dire chrétiens et où ils sont 40% à pratiquer leur religion au moins une fois par mois en Italie, 35% au Portugal et 34% en Irlande.

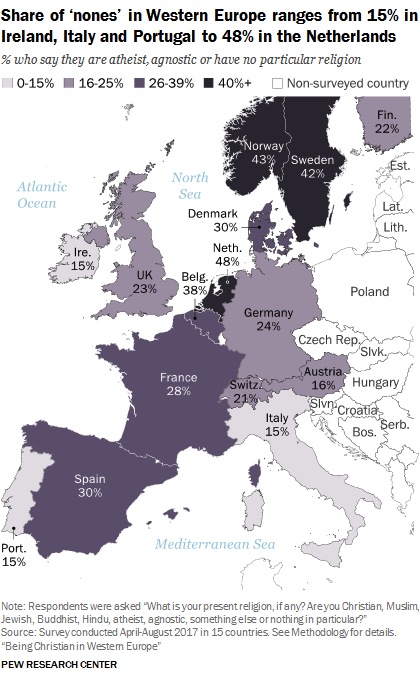

Dans ces trois pays, ils ne sont que 15%, c’est-à-dire relativement peu, à se dire athées, agnostiques ou sans aucune religion particulière, ce sont les « nones » du tableau reproduit ci-dessus.

Ces derniers sont en revanche très nombreux dans les quatre pays les plus sécularisés d’Europe occidentale :

- la Hollande, où les sans religion sont désormais plus nombreux que les chrétiens, 48% contre 41% ;

- la Norvège, avec 43% de sans religion contre 51% de chrétiens ;

- la Suède, avec 42% de sans religion contre 52% de chrétiens ;

- la Belgique, avec 38% de sans religion contre 55% de chrétiens.

Et dans quatre autres pays d’Europe, la sécularisation est à un stade très avancé : il s’agit de la France, de l’Allemagne, de la Suisse et du Royaume-Uni. Dans ces pays, ce processus remonte à longtemps et progresse à un rythme moins soutenu, avec un nombre de sans religion qui oscille aujourd’hui entre 21% et 28%.

La grande surprise vient en revanche d’Espagne où les athées, les agnostiques et les sans religion représentent aujourd’hui déjà 30% de la population et sont arrivés à ce niveau dans un laps de temps très court.

Pour bien comprendre à quel point la sécularisation a été aussi brutale en Espagne, il suffit de noter qu’en l’espace de quelques années, l’augmentation des sans religion a positionné l’Espagne presque au même niveau que les quatre pays les plus sécularisés d’Europe occidentale, c’est-à-dire la Hollande, la Norvège, la Suède et la Belgique.

Mais avec cependant une grande différence. Alors que dans ces quatre pays, ceux qui se déclarent aujourd’hui sans religion sont dans la plupart des cas nés et ont grandi dans un milieu familial éloigné de la foi, en Espagne cinq sur six d’entre eux étaient catholiques dans leur enfance et la quasi-totalité ont été baptisés.

Le tableau de l’Espagne se présente comme suit :

- chrétiens qui pratiquent au moins une fois par mois: 24%

- chrétiens non pratiquants : 44%

- sans religion : 30%

Il faut en outre remarque que même chez les pratiquants, la fidélité à l’Église sur certaines questions essentielle est très incertaine. En Espagne, 49% d’entre eux sont favorables à la légalisation de l’avortement et 59% sont en faveur du mariage des homosexuels, dans des proportions supérieures à celles – s’élevant quand même à 40% – que l’on rencontre chez les chrétiens pratiquants des trois pays les plus « catholiques » d’Europe occidentale : l’Italie, le Portugal et l’Irlande, ce dernier pays venant tout juste de se prononcer par référendum sur la question de la légalisation de l’avortement, avec une victoire du « oui » s’élevant à 66%.

La façon dont on abandonne la foi dans les différents pays européens est décrite par les personnes sondées comme un « éloignement graduel » de cette dernière, non traumatique. Mais en Espagne, trois sondés sur quatre l’attribuent aux « scandales qui impliquent des responsables et des instituts religieux ».

Dans l’ensemble, l’enquête révèle une grande disparité entre l’Europe occidentale et les Etats-Unis.

Alors qu’en Europe, 31% des chrétiens pratiquent au moins une fois par mois, ils sont plus du double aux Etats-Unis, soit 64%. Et là-bas, même 9% des citoyens qui se disent sans religion particulière pratiquent un culte au moins une fois par mois.

En Europe, alors que 14% des chrétiens déclarent prier tous les jours, ils sont 68% aux Etats-Unis, auxquels s’ajoutent 20% des sans religion.

En Europe, 23% des chrétiens croient en Dieu avec certitude, contre 76% aux Etats-Unis, ainsi que 27% des sans religion.

Ils sont 14% en Europe à considérer que la religion tient une place « très importante dans leur vie » contre 68% aux Etats-Unis, plus 13% de ceux qui ne s’identifient avec aucun confession religieuse particulière.

A ce titre, l’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville célébrera la Solennité de la Fête le dimanche 3 juin à 10 heures en l’église du Saint-Sacrement située au cœur de la Cité ardente (Bd d’Avroy, 132, face à la statue équestre de Charlemagne).

A ce titre, l’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville célébrera la Solennité de la Fête le dimanche 3 juin à 10 heures en l’église du Saint-Sacrement située au cœur de la Cité ardente (Bd d’Avroy, 132, face à la statue équestre de Charlemagne).