Très symptomatique du climat culturel et médiatique dans lequel nous évoluons et qui, malgré tous les efforts du pape, reste fondamentalement allergique à tout ce que représente le catholicisme...

Culture - Page 217

-

Dominique Wolton interpelé sur son livre avec le pape à l'émission "On n'est pas couché"

-

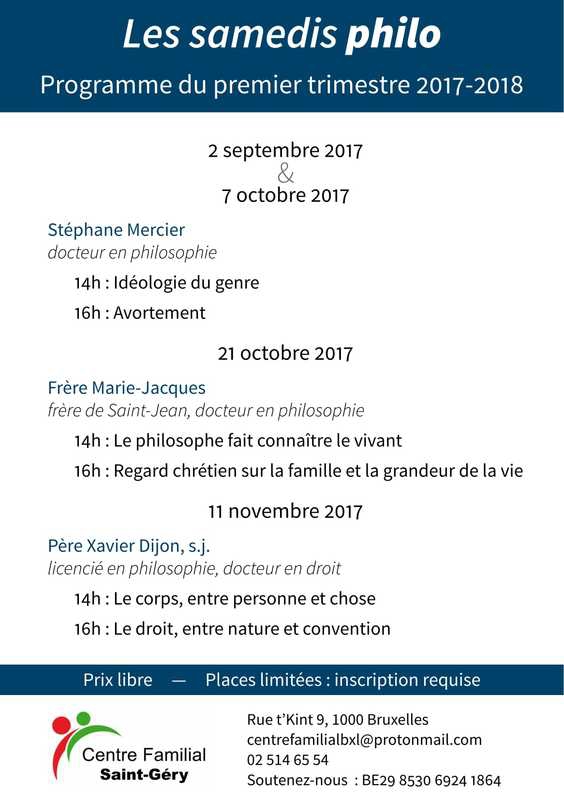

Les "samedis philo" : programme du premier trimestre 2017-2018

-

Il y a onze ans : le fameux discours du pape Benoît XVI à l'Université de Ratisbonne

VOYAGE APOSTOLIQUE DU PAPE BENOÎT XVI

À MUNICH, ALTÖTTING ET RATISBONNE

(9-14 SEPTEMBRE 2006)RENCONTRE AVEC LES REPRÉSENTANTS DU MONDE DES SCIENCES

Grand Amphithéâtre de l'Université de Ratisbonne

Mardi 12 septembre 2006Foi, Raison et Université:

souvenirs et réflexionsEminences, Messieurs les Recteurs, Excellences,

Mesdames, Messieurs!C'est pour moi un moment émouvant que de me retrouver encore une fois à l'université et de pouvoir de nouveau donner une conférence. Mes pensées me ramènent aux années durant lesquelles, après une belle période à l'Institut supérieur de Freising, j'ai commencé mon activité académique comme enseignant à l'université de Bonn. C'était encore le temps – en 1959 – de l’ancienne université des professeurs ordinaires. Les différentes chaires n'avaient ni assistants ni secrétaires propres, mais, en revanche, il y avait un contact très direct avec les étudiants et surtout aussi entre les professeurs. Dans les salles des professeurs, on se rencontrait avant et après les cours. Les contacts avec les historiens, les philosophes, les philologues et naturellement entre les deux facultés de théologie étaient très vivants. Chaque semestre avait lieu ce qu'on appelait le dies academicus, au cours duquel des professeurs de toutes les facultés se présentaient aux étudiants de l'ensemble de l'université. Cela rendait possible une expérience d'Universitas, à laquelle, Monsieur le Recteur magnifique, vous venez précisément de faire allusion. Malgré toutes les spécialisations, qui nous rendent parfois incapables de communiquer les uns avec les autres, nous faisions l'expérience de former cependant un tout et qu'en tout nous travaillions avec la même raison dans toutes ses dimensions, en ayant le sentiment d'assumer une commune responsabilité du juste usage de la raison ; voilà ce que nous pouvions vivre. Sans aucun doute, l'Université était aussi très fière de ses deux facultés de théologie. Il était clair qu'elles aussi, en s'interrogeant sur la raison de la foi, accomplissaient un travail qui appartient nécessairement au tout de l'Universitas scientiarum, même si tous pouvaient ne pas partager la foi, dont la corrélation avec la raison commune est le travail des théologiens. Cette cohésion interne dans l'univers de la raison n'a pas même été troublée quand on entendit, un jour, un de nos collègues déclarer qu'il y avait, dans notre université, une curiosité : deux facultés s'occupaient de quelque chose qui n'existait même pas – de Dieu. Il s'avérait indiscutable dans l'ensemble de l'Université que, même devant un scepticisme aussi radical, il demeurait nécessaire et raisonnable de s'interroger sur Dieu au moyen de la raison et de le faire en relation avec la tradition de la foi chrétienne.

Lien permanent Catégories : Culture, Eglise, Enseignement - Education, Foi, Idées, Sciences, Société, Spiritualité 0 commentaire -

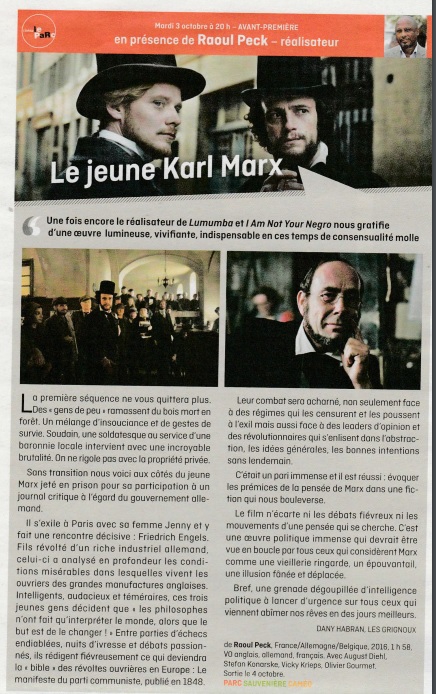

Marx, pas si mort que ça...

-

Jean-Claude Guillebaud, portrait d'un catholique

De RCF (rcf.fr) :

Jean-Claude Guillebaud, portrait d'un catholique

Emission présentée par Thierry Lyonnet

© Sandrine Roudeix / éditions L'Iconoclaste - Jean-Claude Guillebaud

Catholique en France au XXIè siècle, c'est voir les religions diabolisées, les églises se vider et l'Église en proie à des scandales. Et pourtant, dit Jean-Claude Guillebaud "la foi reste".

"Je suis personnellement meurtri parce que je connais beaucoup de gens autour de moi qui sont chrétiens et qui ont l'impression au fond d'être diabolisés de manière fort injuste." Depuis 10 ans, Jean-Claude Guillebaud ne cache plus sa foi chrétienne. Journaliste et éditorialiste pour La Vie ou L'Obs, il vient de publier "La foi qui reste" (éd. L'Iconoclaste). Pour dire à la société française que les chrétiens s'interrogent, qu'ils sont inquiets de la diabolisation des religions en France. Pour dire aussi que l'Église déçoit mais que la foi reste.

"Qu'est-ce qu'être chrétien? Je n'ai jamais cessé d'approfondir ce questionnement"

LA FOI SOURCE DE JOIE

Pas d'élan mystique à la Claudel, c'est "par la raison" que Jean-Claude Guillebaud est venu à la foi chrétienne, lui qui avait pour maîtres Jacques Ellul ou René Girard. À la faveur d'une épreuve, une grave maladie, il a redécouvert "la pertinence du message évangélique". C'était il y a 10 ans, et dans la foulée, il publiait "Comment je suis redevenu chrétien" (éd. Seuil, 2007). Un ouvrage qui l'a propulsé sur la scène médiatique: lui qui a été pendant plus de 20 ans grand reporter au Monde, prix Albert-Londres (1972), était invité sur les plateaux de télévision pour parler de sa foi.

Et pourtant, pour Jean-Claude Guillebaud la foi est un chemin, toujours inachevé. "Être chrétien n'est ni un statut ni une identité." Révéler sa foi chrétienne a provoqué en lui "un grand sentiment de joie et d'humilité". Parce qu'il a compris qu'avoir la foi c'est la chercher sans cesse. "Qu'est-ce qu'être chrétien? Je n'ai jamais cessé d'approfondir ce questionnement."

CONTRE LES "CATHOLIQUES ATHÉES"

Dès lors, comment ne pas se sentir "choqué" par la tentation à laquelle cèdent certains de nos contemporains - mais qui ne date par d'hier - celle du repli identitaire. "Avoir l'outrecuidance de se dire je suis chrétien et d'inscrire sur mon front 'catholique', c'est absurde, c'est ridicule je suis choqué par cela!" Une forme de "catholicisme athée" de ceux qui préfère l'ordre et l'institution au message évangélique, à la façon d'un Charles Maurras avant sa conversion à la toute fin de sa vie.

Et pourtant, lui a signé dès 1995 une œuvre monumentale sur le "désarroi contemporain" sait bien la détresse qu'il peut y avoir dans cette "solution" identitaire. C'est même une certaine inquiétude qui l'a poussé à écrire "La foi qui reste". La crise des vocations, la diminution du nombre de prêtres, le vieillissement du clergé, les églises que l'on déconsacre pour les vendre... "On n'ose pas regarder en face ce qui se passe concrètement", dit-il. Dans 10 ou 15 ans, que sera le catholicisme en France?

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Eglise, Foi, Livres - Publications, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

Dimanche 17 septembre 2017 à 10 heures en l’église du Saint-Sacrement à Liège : messe de la fête de saint Lambert chantée en grégorien et en plain-chant liégeois

LA FÊTE DE SAINT LAMBERT

Patron du diocèse de Liège

L'évêque Lambert fut assassiné un 17 septembre d'une année entre 696 et 705 que les historiens hésitent encore à fixer. Son martyre eut lieu à Liège dans la villa franque qu'il possédait sur le site de l'actuelle place Saint-Lambert. Un culte populaire du saint martyr s'y développa. Il fut favorisé par la décision de son successeur, saint Hubert, d'y transférer sa dépouille mortelle qui, dans un premier temps, avait été ramenée au siège du diocèse alors fixé à Maastricht. La dévotion jamais démentie à la mémoire de notre Saint entraîna ensuite le déplacement à Liège de la résidence officielle des évêques: un acte véritablement fondateur pour l'avenir de la Cité et ce qui deviendra, plus tard, le Pays de Liège.

Le "dies natalis", la naissance au ciel, de saint Lambert se fête le 17 septembre de chaque année. La messe de cette fête sera célébrée à l'église du Saint-Sacrement à Liège ce dimanche 17 septembre 2017 à 10 heures, en grégorien et en plain chant liégeois par la Schola de l’église. À l’orgue : Michèle Baron.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 À 10 HEURES

A l'église du Saint-Sacrement

Boulevard d'Avroy, 132 à Liège

Le programme des chants:

Propre grégorien de la fête :

Introït « Gaudeamus », graduel « Ecce sacerdos magnus », alleluia « Ego sum pastor bonus », offertoire « Posuisti » et communion « Ego sum pastor bonus »:

Ces chants du propre de la fête sont ceux de la messe de saint Lambert en usage à Liège au XXe siècle, à partir de la réforme de saint Pie X. Il démarque lui-même une partie de la messe, beaucoup plus ancienne cette fois, du deuxième dimanche après Pâques, le dimanche du Bon Pasteur. On sait que la représentation la plus précoce du Christ dans les catacombes était celle d’un berger ayant une brebis sur ses épaules, illustration en forme d’arcane de la parabole du bon berger : d’où sa présence dans la liturgie pascale. L’adaptation de cette liturgie aux évêques martyrs est obvie, puisqu’ils ont, comme le bon berger de l’Evangile, « donné leur vie pour leurs brebis ». C’est le cas du verset alléluiatique « Ego sum pastor bonus » (1er mode) et du verset de communion sur le même texte (IIe mode). D’autres textes chantés de la messe proviennent du répertoire destiné aux fêtes d’évêques, peut-être créés en partie pour la célébration de la fête de saint Martin de Tours. Ce serait le cas du graduel « Ecce sacerdos magnus » (Ve mode) et de l’offertoire « Posuisti » (VIIIe mode). L’introït est le très célèbre « Gaudeamus » (1er mode) attesté dès le haut moyen âge et qui a tant de fois servi de « teneur » aux compositions polyphoniques ; cette page, peut-être écrite primitivement pour la commémoration du martyre de sainte Agathe, se retrouve aux fêtes de la Toussaint et de Notre-Dame.

(D’après la notice du musicologue Carl de Nys accompagnant le disque « Plain-chant pour le millénaire de Liège »)

Kyriale « Cunctipotens genitor Deus » :

Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei et Credo IV

Plain-chant liégeois :

Séquence à saint Lambert "Christi nomine laetemur et Lamberto gratulemur"

Cette prose ou séquence « Christi nomine laetemur » (Ve mode), qui se chante après l’alleluia, avant la lecture de l’Evangile, ne se trouve pas dans le répertoire : il s’agit plus que probablement, de l’adaptation d’un texte assez récent sur un schéma mélodique ancien en usage à Liège.

Antienne eucharistique "Jesu bone"

Cette antienne, qui sera chantée pendant la communion des fidèles, est extraite de l'office liégeois primitif de la Fête-Dieu

Hymne de la Principauté de Liège "Magna Vox",

La Magna vox fut considérée comme l’hymne « national » de la Principauté de Liège. Un des derniers maîtres de chapelle de la cathédrale Saint-Lambert, Jean-Noël Hamal (Liège 1709-1778) nous en a laissé une belle version polyphonique à six voix. En fait, il s’agit de l’antienne ad Magnificat des premières Vêpres de l'office liégeois de saint Lambert . Sa version primitive, en plain-chant, a été composée par l’évêque Etienne de Liège ( ° c.850 + 920). C’est cette version que l’on peut lire et écouter ici, interprétée par des grégorianistes du diocèse:

JPSC

-

"Un peuple capable d’avoir des enfants et capable de les montrer avec fierté, avec espérance : ce peuple a un avenir !"

De zenit.org (Hélène Ginabat) :

Colombie : Un peuple capable d’avoir des enfants… a un avenir

Catéchèse du pape François (Traduction intégrale)

« Un peuple capable d’avoir des enfants et capable de les montrer avec fierté, avec espérance : ce peuple a un avenir », a déclaré le pape François dans sa catéchèse à propos de la Colombie. Exprimant sa reconnaissance aux Autorités qui l’ont accueilli ainsi qu’aux évêques qu’il a rencontrés, il a étendu ses remerciements au peuple colombien, « un peuple joyeux parmi toutes ses souffrances, mais joyeux ; un peuple avec de l’espérance ».

Selon l’usage, le pape est revenu sur les différentes étapes de son récent voyage apostolique en Colombie (6-11 septembre), deux jours après son retour, durant l’audience générale de ce mercredi 13 septembre 2017, sur la place Saint-Pierre.

Il a commencé par évoquer le processus de réconciliation actuel du pays en affirmant : « Par ma visite, j’ai voulu bénir l’effort de ce peuple, le confirmer dans la foi et dans l’espérance et recevoir son témoignage, qui est une richesse pour mon ministère et pour toute l’Église. »

Rappelant les racines chrétiennes « très fortes » de la Colombie, il a assuré qu’elles constituent « la garantie de la paix, le ferme fondement de sa reconstruction, la sève de son invincible espérance ».

Visiblement touché par l’accueil qui lui a été réservé, le pape François a redit qu’il était venu bénir le « désir de vie et de paix qui déborde du cœur de cette nation : j’ai pu le voir dans les yeux des milliers et des milliers d’enfants, d’adolescents et de jeunes », « cette force de vie que proclame la nature elle-même avec son exubérance et sa biodiversité ».

Voici notre traduction intégrale de la catéchèse du pape François.

Catéchèse intégrale du pape François

Chers frères et sœurs, bonjour,

Comme vous le savez, ces jours derniers j’ai effectué un voyage apostolique en Colombie. De tout cœur je remercie le Seigneur pour ce grand don ; et je désire renouveler l’expression de ma reconnaissance à l’égard de Monsieur le Président de la République qui m’a accueilli avec tant de courtoisie, des évêques colombiens qui ont tellement travaillé – pour préparer cette visite – ainsi qu’à l’égard des autres Autorités du pays et de tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de cette visite. Et un remerciement particulier au peuple colombien qui m’a accueilli avec tant d’affection et tant de joie ! Un peuple joyeux parmi toutes ses souffrances, mais joyeux ; un peuple avec de l’espérance. Une des choses qui m’a le plus frappé dans toutes les villes, parmi la foule, c’était les papas et les mamans avec leurs enfants, qui soulevaient leurs enfants pour que le pape les bénisse, mais aussi avec fierté, ils faisaient voir leurs enfants comme pour dire : « C’est notre fierté ! C’est notre espérance ! » J’ai pensé : un peuple capable d’avoir des enfants et capable de les montrer avec fierté, avec espérance : ce peuple a un avenir. Et cela m’a beaucoup plu.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Eglise, Foi, Société, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

Notre tâche : oeuvrer à la décolonisation idéologique

De Jean-Michel Beaussant sur le site de l'Homme Nouveau :

Pour une décolonisation idéologique !

À plusieurs reprises le Pape François a parlé de « colonisation idéologique » soutenue par des pays ou des lobbies très influents à l’encontre de la famille et de la loi naturelle. Le terme s’applique parfaitement au laïcisme et à sa dictature du relativisme. Explication et résolution de rentrée.

Avec la sagesse surnaturelle propre à l’Église, les derniers papes ont induit des concepts particulièrement éloquents, fondés sur la réalité de notre monde contemporain : « culture de mort », « structures de péché », « dictature du relativisme », « totalitarisme sournois » de la démocratie moderne… Retenons ce dernier, en nous souvenant de ce que disait Benoît XVI à son propos : « Le sécularisme qui porte le sceau de l’Occident, différent et sans doute plus sournois que celui du marxisme, présente des signes qui ne peuvent que nous préoccuper. » (24 janvier 2008 aux évêques de Slovénie).

Le nazisme plus sournois que le communisme

Incompris de ses proches (les catholiques autrichiens) en son temps, le bienheureux Franz Jägerstätter avait dit similairement du national-socialisme qu’il était « plutôt plus sournois » voire « franchement plus dangereux » que le communisme en ce qu’il est moins ouvertement athée et matérialiste et peut, avec ses aspects subrepticement spirituels et ésotériques, pénétrer l’âme humaine sans se montrer sous son véritable visage d’ennemi mortel de Dieu et de l’humanité. « Selon moi, écrivait-il, ceux qui ne touchent pas aux églises mais complotent avec malice et astuce, ont plus de succès dans la destruction des âmes que ceux qui démolissent les bâtiments sacrés et emprisonnent les prêtres. »

Laïcisme et islamisme

Avec le recul, le propos n’est pas si osé qu’il n’y paraît et renvoie à celui du pape émérite. En risquant d’être aussi incompris des catholiques contemporains, on pourrait du reste poser également cette question de nos jours, relativement au sécularisme et au « communisme du XXIe siècle » (l’islamisme) : si le nazisme et le sécularisme sont plus sournois que le communisme, le laïcisme occidental n’est-il pas aussi plus insidieux que l’islamisme comme totalitarisme ? Sa « dictature du relativisme » n’est-elle pas plus perfide non seulement que les dictatures du XXesiècle (communisme et nazisme) mais également que celle – théocratique – de l’heure (l’islamisme) avec ses violences ostensibles ? Car il nous faut craindre davantage ceux qui tuent les âmes que ceux qui ne peuvent tuer que les corps, avertit l’Écriture. Martyr en grec veut dire témoin. Et il est aujourd’hui une forme de martyre non sanglant qu’il importe de saluer et soutenir en Occident face à un terrorisme intellectuel plus sournois que le terrorisme physique de l’Orient. Selon un courage et une grâce sans doute différents, l’un n’excluant d’ailleurs pas l’autre et pouvant même y conduire, comme en témoignent la vie et la mort de Jägerstätter.

Refus de la compromission

C’est le refus évangélique de la compromission évoqué le 12 août, dans une homélie au Puy du Fou – « Prions pour qu’une puissante et joyeuse Vendée intérieure se lève dans l’Église et le monde » – par le cardinal Sarah comme dans son fameux livre Dieu ou rien, où il appelle finalement à la même attitude morale que Soljénitsyne : « Le mensonge ne passera pas par moi. » Le laïcisme, lui non plus, ne détruit pas forcément les églises. Il ne nous interdit pas de croire au Christ mais il nous y oblige d’y croire comme à une opinion subjective aussi respectable et fantaisiste que toutes les autres croyances dans son temple relativiste : contre le dogme, tous les dogmes ou celui selon lequel il n’y en a pas, d’après la stratégie maçonnique ! Il nous est demandé de rejeter cette dictature du relativisme comme les premiers chrétiens refusaient, au milieu du polythéisme de leur époque, d’aller brûler trois grains d’encens au Panthéon, c’est-à-dire de sacrifier aux idoles en reniant le vrai Dieu. Dieu ou rien ! Comme les dissidents du communisme ou de l’islamisme, les dissidents chrétiens de la religion idolâtrique de l’Empire romain risquaient alors la mort, tandis que nous ne risquons pour l’heure qu’une certaine relégation sociologique.

Avoir le courage de réagir

Mais si nous ne risquons pas plus, n’est-ce pas précisément parce nous avons déjà mis un certain pied dans ce lieu idéologique de la démocratie religieuse et du culte de l’homme ? S’il s’agissait pour les premiers chrétiens de refuser de pénétrer dans le Panthéon clairement contraignant de Rome, il s’agit davantage pour nous aujourd’hui d’avoir le courage de sortir de celui plus subtil et dissolvant de notre temps. Autrement dit : accomplir une « décolonisation idéologique » ! Afin d’être plus fidèle à l’Évangile sans hésiter, pour participer au Royaume de Dieu et passer ainsi par la Croix rédemptrice et son mystère d’iniquité : « Parce que vous n’êtes pas du monde et que moi je vous ai choisi du milieu du monde, voilà pourquoi le monde vous hait » (Jn 15, 19).

Le bienheureux Franz Jägerstätter est né le 20 mai 1907 à St. Radegund, près de Salzbourg, et mort le 9 août 1943 à Berlin. Il était un objecteur de conscience autrichien. Victime du régime nazi, il est vénéré comme bienheureux et martyr par l’Église catholique. Cf. Cesare G. Zucconi, Christ ou Hitler ? Vie du bienheureux Franz Jägerstätter, DDB, 272 p., 32,50 €.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Eglise, Ethique, Hostilité au christianisme et à l'Eglise, Médias, Politique, Société 0 commentaire -

Le testament spirituel du cardinal Caffarra

Lu sur le site de l'Homme Nouveau :

Reconstruire l'humain : le testament spirituel du cardinal Caffarra

La Nuova Bussola Quotidiana, principal portail d'information catholique italien fidèle au magistère pérenne de l'Église, tenait ce dimanche 10 septembre sa journée annuelle de rentrée à Milan. L'invité d'honneur de cette journée devait être le cardinal Carlo Caffarra, archevêque émérite de Bologne, pilier de l'Institut pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille. Hélas, dans la matinée de mercredi 6 septembre, le cardinal a été emporté par un malaise soudain (lire ici l'hommage de Thibaud Collin). Figurant parmi les quatre signataires des dubia adressés au Pape François concernant l'interprétation de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, le cardinal a, jusqu'au bout, combattu la bonne bataille et conservé la foi. Nul doute qu'il ne reçoive aujourd'hui, au milieu des chœurs angéliques, la couronne de justice. Avec l'aimable autorisation de Riccardo Cascioli, directeur de la Nuova Bussola Quotidiana, L'Homme Nouveau est heureux de vous faire partager quelques-unes des réflexions de l'ultime conférence du valeureux cardinal, qui ont été lues ce dimanche à Milan et dont nous publierons l'intégralité dans notre édition papier.

Le destruction de l'humain

(…) Nous savons que Pierre a trahi, et pleure. Il a été l'auteur, la victime et le témoin de la prévarication contre la vérité. Dans une situation analogue, Judas considéra ne plus être digne de vivre et se pendit. « L'homme est lui-même à travers la vérité », nous dit Karol Wojtyla (in Le signe de contradiction). « Sa relation à la vérité décide de son humanité et constitue la dignité de sa personne. »

Nous pouvons dire que la destruction de l'humain consiste dans la négation, par l'usage de notre liberté, de ce que notre raison a reconnu être le vrai bien de la personne. En termes théologiques, il s'agit du péché. Ovide n'avait-il pas écrit : « video meliora proboque et deteriora sequor » ? [Je vois le bien, je l'approuve et je fais le mal.]

La destruction de l'humain a donc le caractère de la lacération de la propre subjectivité. Et celui du mensonge : elle construit un humain – personnel et social – faux. Nul n'a sans doute décrit avec plus de profondeur et de sens tragique la mascarade que représente la vie et la société humaine ainsi construites, que Pirandello.

L'homme ne vit pas dans une maison sans portes et fenêtres ; il vit dans une culture et respire un « esprit des temps » – aujourd'hui soutenu par de puissants outils d'obtention du consensus – qui favorisent plus souvent qu'à leur tour les facteurs destructeurs de l'humain. (…)

La falsification de la conscience morale

Le premier facteur destructeur de l'humain est la falsification subie par la conscience morale dans la culture occidentale. Progressivement, et comme l'avait déjà compris John Henry Newman il y a plus d'un siècle, celle-ci a été réduite au droit de penser, de parler et d'écrire selon son propre jugement ou ses propres humeurs. Dans la communication contemporaine, dire « ma conscience me dit que... » signifie simplement : « je pense que... je désire que... j'aime que... ». (…)

Le second facteur est constitué par le divorce de la liberté et de la vérité (en matière de bien). En quoi consiste l'admirable union de la liberté et de la liberté ? Quelle est la nature de ce lien ? (…)

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Eglise, Ethique, Europe, Foi, Spiritualité, Témoignages 2 commentaires -

Retour sur le discours de Benoît XVI à Ratisbonne st sur la polémique qui s'ensuivit

Lu sur Atlantico.fr (Christophe Dickès) :

Benoit XVI : les dessous de la polémique de Ratisbonne

Que va-t-il rester de Benoît XVI ? Coincé entre le géant Jean-Paul II et le médiatique François, rythmé par de nombreuses crises et critiqué à l’intérieur même de l’Église, le pontificat du professeur Ratzinger est trop souvent lu à la seule aune de son dénouement, à savoir la renonciation. Le règne de Benoît XVI ne saurait pourtant se réduire à cet acte final, ni à la réputation d’intransigeance et de froideur qui reste à tort attachée à la figure de ce pape. C’est ainsi, en s’intéressant aux continuités et aux ruptures marquées par ce pontificat, que l’auteur souligne la richesse et l’étendue historique, politique et spirituelle de son héritage. Inspiré par sa rencontre avec Benoît XVI en 2014, l’historien et journaliste Christophe Dickès prolonge ici une réflexion amorcée dans son Dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège pour déceler le legs d’un pape dont l’intelligence et la vision ont été trop souvent sous- estimées. Extrait de "L’héritage de Benoît XVI" de Christophe Dickès, publié aux éditions Tallandier.

On peut même dire que le discours de Ratisbonne restera comme un des plus importants de l’histoire contemporaine de l’Église, un texte dense « dont l’enjeu intellectuel et doctrinal est considérable ». Il s’inscrit dans l’œuvre globale d’un intellectuel chez qui l’on trouve de nombreux éléments annonciateurs, avant même l’élection de 2005. La lecture magistrale développe l’apport fondamental de l’hellénisme au christianisme, en partant donc des considérations de Manuel II Paléologue qui, en complément de ses considérations sur le djihad, ajoutait : « Dieu ne prend pas plaisir au sang et ne pas agir selon la raison est contraire à la nature de Dieu.

La foi est le fruit de l’âme, non pas du corps. Celui qui veut conduire quelqu’un vers la foi doit être capable de parler et de penser de façon juste et non pas recourir à la violence et à la menace. […] Ne pas agir selon la raison est contraire à la nature de Dieu. » Afin d’appuyer cette affirmation, Benoît XVI nous renvoie aux écrits de saint Jean qui ouvre son Évangile par les mots : « Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu. » Le Verbe – en grec, le logos – « désigne à la fois la raison et la parole ». Pour le professeur Ratzinger, ce rapprochement entre « la foi biblique et le questionnement grec » est d’une importance « décisive pour la naissance et la diffusion du christianisme » pendant la période de l’Antiquité et à l’époque médiévale. De son point de vue, cette synthèse entre esprit chrétien et pensée grecque est un des fondements de l’Europe, pourtant remis en cause à l’époque moderne (xvie -xviiie siècles).

Ainsi, la polémique autour de la phrase de Manuel II a occulté le fait que le discours de Ratisbonne était surtout une critique de la modernité et du processus de déshellénisation du christianisme qui a eu lieu en trois étapes : au moment de la Réforme du xvie siècle, puis sous les coups de la théologie libérale des xixe et xxe siècles, et enfin à notre époque contemporaine. Ainsi, tout en reconnaissant les apports de la modernité et « des vastes possibilités qu’elle a ouvertes à l’homme », Benoît XVI explique qu’une raison « qui reste sourde au divin et repousse la religion dans le domaine des sous-cultures est inapte au dialogue des cultures ». Et Joseph Ratzinger d’ajouter : « Depuis longtemps, l’Occident est menacé par cette aversion pour les interrogations fondamentales de la raison et il ne pourrait en subir qu’un grand dommage. » On retrouve dans ces mots une autre thématique chère à l’œuvre du professeur Ratzinger, celle de la défense du fait religieux dans une Europe sécularisée excluant le fait religieux et refusant d’inscrire dans sa constitution ses racines chrétiennes. Elle existe entre autres dans la conférence donnée par le cardinal Ratzinger en juin 2004 à Caen, à l’occasion du 60e anniversaire du Débarquement. La nécessité d’une référence à une transcendance sera reprise bien plus tard, devant les autorités politiques en République tchèque (2009), au RoyaumeUni (2010) ou à Berlin (2011)34. Dans un monde qui érige la science au rang de seule et unique explication du monde, Benoît XVI rappelle les fondamentaux de la philosophie et la théologie, ainsi que la nécessité du divin35. Ainsi, le discours de Ratisbonne visait à replacer l’hellénisme au centre d’une pensée théologique, induisant non seulement le rejet des dérives fondamentalistes de l’islam contemporain mais aussi la critique de la raison positiviste et laïciste des sociétés contemporaines européennes.

Extrait de "L’héritage de Benoît XVI" de Christophe Dickès, publié aux éditions Tallandier

-

20 octobre 2017 à 20h à la salle académique de l’Ulg: un hommage musical aux plus grands classiques du cinéma italien

Vendredi 20 octobre à 20h00

Salle Académique de l’ULg (place du XX Août, 7 à Liège)

la Fondation Euritalia présente

CINECITTÀ

Un spectacle théâtral et musical créé en hommage

aux plus grands classiques du cinéma italien

Dans le cadre de la XVIIe édition de la

Settimana della lingua italiana nel mondo

Cécile Leleux (chant)

Paolo del Vecchio (poète)

Fabienne Crutzen (piano)

Kee Soon Bosseaux & Tamara Clobus (violons)

Tancrède Henrot et Jacky Vigneras (régie)

En collaboration avec le Consulat Général d’Italie à Charleroi, le Consulat honoraire d’Italie à Liège,

la Ville de Liège

et le Prix littéraire Saga Café

P.A.F. : 10 euros

Réservation souhaitée à l’adresse : tamara.clobus@euritalia.org

JPSC

-

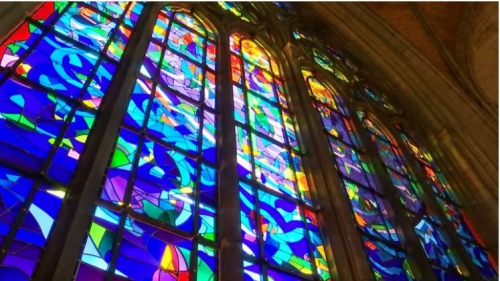

La lumière du Matin de Pâques baigne désormais l'église Saint-Martin d'Arlon

Arlon : le vitrail du « Matin de Pâques » inauguré

cliquer sur l'image pour accéder à la videoLe patrimoine de l’église Saint-Martin à Arlon s’enrichit. Commandé dans le cadre du centenaire de l’église, un nouveau vitrail de 70 mètre carrés orne désormais l’entrée principale de l’édifice. Œuvre du maître-verrier Etienne Tribolet, originaire d’Houffalize, le vitrail du « Matin de Pâques » a été inauguré ce dimancheLien permanent Catégories : Actualité, Art, Belgique, Culture, Eglise, Foi, Patrimoine religieux, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire