Le père François Jourdan est islamologue et théologien eudiste. Il est l'auteur de Islam et Christianisme, comprendre les différences de fond , paru en novembre 2015 aux éditions du Toucan. Il est interrogé ici par Eléonore de Vulpillières pour le site Figarovox. Extraits :

Le père François Jourdan est islamologue et théologien eudiste. Il est l'auteur de Islam et Christianisme, comprendre les différences de fond , paru en novembre 2015 aux éditions du Toucan. Il est interrogé ici par Eléonore de Vulpillières pour le site Figarovox. Extraits :

« LE FIGARO. - Votre livre Islam et christianisme - comprendre les différences de fond se penche sur une étude approfondie des conditions dans lesquelles pourraient s'amorcer un dialogue islamo-chrétien reposant sur des fondations solides. Quels en sont les principaux dysfonctionnements à l'heure actuelle?

François JOURDAN. - Nous ne sommes pas prêts au vrai dialogue, ni l'islam très figé depuis de nombreux siècles et manquant fondamentalement de liberté, ni le christianisme dans son retard de compréhension doctrinale de l'islam par rapport au christianisme et dans son complexe d'ancien colonisateur. L'ignorance mutuelle est grande, même si on croit savoir: tous les mots ont un autre sens dans leur cohérence religieuse spécifique. L'islamologie est en déclin dans l'Université et dans les Eglises chrétiennes. Le laïcisme français (excès de laïcité) est handicapé pour comprendre les religions. Alors on se contente d'expédients géopolitiques (histoire et sociologie de l'islam), et affectifs (empathie sympathique, diplomatie, langage politiquement correct). Il y a une sorte de maladie psychologique dans laquelle nous sommes installés depuis environ 1980, après les indépendances et le Concile de Vatican II qui avaient ouvert une attitude vraiment nouvelle sur une géopolitique défavorable depuis les débuts de l'islam avec les conquêtes arabe et turque, la course barbaresque séculaire en mer méditerranée, les croisades et la colonisation […]

Estimez-vous, à l'instar de Rémi Brague, que souvent, les chrétiens, par paresse intellectuelle, appliquent à l'islam des schémas de pensée chrétiens, ce qui les mène à le comprendre comme une sorte de christianisme, l'exotisme en plus?

L'ignorance dont je parlais, masquée, fait qu'on se laisse berner par les apparences constamment trompeuses avec l'islam qui est un syncrétisme d'éléments païens (les djinns, la Ka‘ba), manichéens (prophétisme gnostique refaçonné hors de l'histoire réelle, avec Manî le ‘sceau des prophètes'), juifs (Noé, Abraham, Moïse, David, Jésus… mais devenus musulmans avant la lettre et ne fonctionnant pas du tout pareil: Salomon est prophète et parle avec les fourmis…), et chrétiens (Jésus a un autre nom ‘Îsâ, n'est ni mort ni ressuscité, mais parle au berceau et donne vie aux oiseaux d'argile…). La phonétique des noms fait croire qu'il s'agit de la même chose. Sans parler des axes profonds de la vision coranique de Dieu et du monde: Dieu pesant qui surplombe et gère tout, sans laisser de place réelle et autonome à ce qui n'est pas Lui (problème fondamental de manque d'altérité dû à l'hyper-transcendance divine sans l'Alliance biblique). Alors si nous avons ‘le même Dieu' chacun le voit à sa façon et, pour se rassurer, croit que l'autre le voit pareil… C'est l'incompréhension totale et la récupération permanente dans les relations mutuelles (sans le dire bien sûr: il faudrait oser décoder).

Si l'on reconnaît parfois quelques différences pour paraître lucide, on est la plupart du temps (et sans le dire) sur une tout autre planète mais on se rassure mutuellement qu'on fait du ‘dialogue' et qu'on peut donc dormir tranquilles.

Une fois que le concile Vatican II a «ouvert les portes de l'altérité et du dialogue», écrivez-vous «on s'est installé dans le dialogue superficiel, le dialogue de salon, faussement consensuel.» Comment se manifeste ce consensualisme sur l'islam?

Par l'ignorance, ou par les connaissances vues de loin et à bon compte: c'est la facilité. Alors on fait accréditer que l'islam est ‘abrahamique', que ‘nous avons la même foi', que nous sommes les religions ‘du Livre', et que nous avons le ‘même' Dieu, que l'on peut prier avec les ‘mêmes' mots, que le chrétien lui aussi doit reconnaître que Muhammad est «prophète» et au sens fort ‘comme les prophètes bibliques' et que le Coran est ‘révélé' pour lui au sens fort «comme la Bible» alors qu'il fait pourtant tomber 4/5e de la doctrine chrétienne… Et nous nous découvrons, par ce forcing déshonnête, que «nous avons beaucoup de points communs»! C'est indéfendable.

Pour maintenir le «vivre-ensemble» et sauvegarder un calme relationnel entre islam et christianisme ou entre islam et République, se contente-t-on d'approximations?

Ces approximations sont des erreurs importantes. On entretient la confusion qui arrange tout le monde: les musulmans et les non-musulmans. C'est du pacifisme: on masque les réalités de nos différences qui sont bien plus conséquentes que ce qu'on n'ose en dire, et tout cela par peur de nos différences. On croit à bon compte que nous sommes proches et que donc on peut vivre en paix, alors qu'en fait on n'a pas besoin d'avoir des choses en commun pour être en dialogue. Ce forcing est l'expression inavouée d'une peur de l'inconnu de l'autre (et du retard inavoué de connaissance que nous avons de lui et de son chemin). Par exemple, la liberté religieuse, droit de l'homme fondamental, devra remettre en cause la charia (organisation islamique de la vie, notamment en société) . Il va bien falloir en parler un jour entre nous. On en a peur: ce n'est pas «politiquement correct». Donc ça risque de se résoudre par le rapport de force démographique… et la violence future dans la société française. Bien sûr on n'est plus dans cette période ancienne, mais la charia est coranique, et l'islam doit supplanter toutes les autres religions (Coran 48,28; 3,19.85; et 2,286 récité dans les jardins du Vatican devant le Pape François et Shimon Pérès en juin 2014). D'ailleurs Boumédienne, Kadhafi, et Erdogan l'ont déclaré sans ambages.

Vous citez des propos de Tariq Ramadan, qui déclarait: «L'islam n'est pas une religion comme le judaïsme ou le christianisme. L'islam investit le champ social. Il ajoute à ce qui est proprement religieux les éléments du mode de vie, de la civilisation et de la culture. Ce caractère englobant est caractéristique de l'islam.» L'islam est-il compatible avec la laïcité?

Cette définition est celle de la charia, c'est-à-dire que l'islam, comme Dieu, doit être victorieux et gérer le monde dans toutes ses dimensions. L'islam est globalisant. Les musulmans de Chine ou du sud des Philippines veulent faire leur Etat islamique… Ce n'est pas une dérive, mais c'est la cohérence profonde du Coran. C'est incompatible avec la liberté religieuse réelle. On le voit bien avec les musulmans qui voudraient quitter l'islam pour une autre religion ou être sans religion: dans leur propre pays islamique, c'est redoutable. De même, trois versets du Coran (60,10; 2,221; 5,5) obligent l'homme non musulman à se convertir à l'islam pour épouser une femme musulmane, y compris en France, pour que ses enfants soient musulmans. Bien sûr tout le monde n'est pas forcément pratiquant, et donc c'est une question de négociation avec pressions, y compris en France où personne ne dit rien. On a peur. Or aujourd'hui, il faut dire clairement qu'on ne peut plus bâtir une société d'une seule religion, chrétienne, juive, islamique, bouddhiste… ou athée. Cette phase de l'histoire humaine est désormais dépassée par la liberté religieuse et les droits de l'Homme. La laïcité exige non pas l'interdiction mais la discrétion de toutes les religions dans l'espace public car les autres citoyens ont le droit d'avoir un autre chemin de vie. Ce n'est pas la tendance coranique où l'islam ne se considère pas comme les autres religions et doit dominer (2,193; 3,10.110.116; 9,29.33).

La couverture du numéro spécial de Charlie Hebdo commémorant les attentats du 7 janvier, tiré à un million d'exemplaires représente un Dieu en sandales, la tête ornée de l'œil de la Providence, et armé d'une kalachnikov. Il est désigné comme «l'assassin [qui] court toujours»… Que révèle cette une qui semble viser, par les symboles employés, davantage la religion chrétienne que l'islam?

Il y a là un tour de passe-passe inavoué. Ne pouvant plus braver la violence islamique, Charlie s'en prend à la référence chrétienne pour parler de Dieu en islam. Représenter Dieu serait, pour l'islam, un horrible blasphème qui enflammerait à nouveau le monde musulman. Ils ont donc choisi de montrer un Dieu chrétien complètement déformé (car en fait pour les chrétiens, le Père a envoyé le Fils en risquant historiquement le rejet et la mort blasphématoire en croix: le Dieu chrétien n'est pas assassin, bien au contraire). Mais il faudrait que les biblistes chrétiens et juifs montrent, plus qu'ils ne le font, que la violence de Dieu dans l'Ancien Testament n'est que celle des hommes mise sur le dos de Dieu pour exprimer, par anthropomorphismes et images, que Dieu est fort contre le mal. Les chrétiens savent que Dieu est amour (1Jn 4,8.16), qu'amour et tout amour. La manipulation est toujours facile, même au nom de la liberté »

Toutes les religions ont-elles le même rapport à la violence quand le sacré est profané?

Toutes les civilisations ont légitimé la violence, de manières diverses. Donc personne n'a à faire le malin sur ce sujet ni à donner de leçon. Il demeure cependant que les cohérences doctrinales des religions sont variées. Chacune voit ‘l'Ultime' (comme dans le bouddhisme sans Dieu), le divin, le sacré, Dieu, donnant sens à tout le reste: vision du monde, des autres et de soi-même, et le traitement de la violence en fait partie. C'est leur chemin de référence. Muhammad, objectivement fondateur historique de l'islam, a été chef religieux, politique et militaire: le prophète armé, reconnu comme le «beau modèle» par Dieu (33,21) ; et Dieu «prescrit» la violence dans le Coran (2,216.246) et y incite (8,17; 9,5.14.29.73.111.123; 33,61; 47,35; 48,29; 61,4; 66,9…), le Coran fait par Dieu et descendu du ciel par dictée céleste, étant considéré par les musulmans comme la référence achevée de la révélation; les biographies islamiques du fondateur de l'islam témoignent de son usage de la violence, y compris de la décapitation de plus de 700 juifs en mars 627 à Médine. Et nos amis de l'islam le justifient.

Et selon la règle ultra classique de l'abrogation (2,106), ce sont les versets les derniers qui abrogent ceux qui seraient contraires ; or les derniers sont les intolérants quand Muhammad est chef politique et militaire. Ce n'est pas une dérive. Quand, avec St Augustin, le christianisme a suivi le juriste et penseur romain païen Cicéron (mort en 43 avant Jésus-Christ) sur l'élaboration de la guerre juste («faire justement une guerre juste» disait-il), il n'a pas suivi l'esprit du Christ. Gandhi, lisant le Sermon sur la Montagne de Jésus (Mt 5-7), a très bien vu et compris, mieux que bien des chrétiens, que Dieu est non-violent et qu'il faut développer, désormais dans l'histoire, d'autres manières dignes de l'homme pour résoudre nos conflits. Car il s'agit bien de se défendre, mais la fin ne justifie pas les moyens, surtout ceux de demain qui seront toujours plus terriblement destructeurs. Mais les chrétiens qui ont l'Evangile dans les mains ne l'ont pas encore vraiment vu. Ces dérives viennent bien des hommes mais non de Dieu qui au contraire les pousse bien plus loin pour leur propre bonheur sur la terre. Pour en juger, il faut distinguer entre les dérives (il y en a partout), et les chemins de référence de chaque religion: leur vision de Dieu ou de l'Ultime. Au lieu de faire lâchement l'autruche, les non-musulmans devraient donc par la force de la vérité («satyagraha» de Gandhi), aider les musulmans, gravement bridés dans leur liberté (sans les juger car ils sont nés dans ce système contraignant), à voir ces choses qui sont cachées aujourd'hui par la majorité ‘pensante' cherchant la facilité et à garder sa place. Le déni de réalité ambiant dominant est du pacifisme qui masque les problèmes à résoudre, lesquels vont durcir, grossir et exploseront plus fort dans l'avenir devant nous. Il est là le vrai dialogue de paix et de salut contre la violence, l'aide que l'on se doit entre frères vivant ensemble sur la même terre."

Tout l’article ici : Islam et christianisme : les impasses du dialogue interreligieux

JPSC

Mère Teresa, prix international de la BD chrétienne d’Angoulême 2016

Mère Teresa, prix international de la BD chrétienne d’Angoulême 2016 L

L

Marcel Pérès est directeur de l’Ensemble « Organum » et du CIRMA (Centre Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes, fondé à l’abbaye de Moissac). Spécialiste des musiques du moyen âge, il

Marcel Pérès est directeur de l’Ensemble « Organum » et du CIRMA (Centre Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes, fondé à l’abbaye de Moissac). Spécialiste des musiques du moyen âge, il

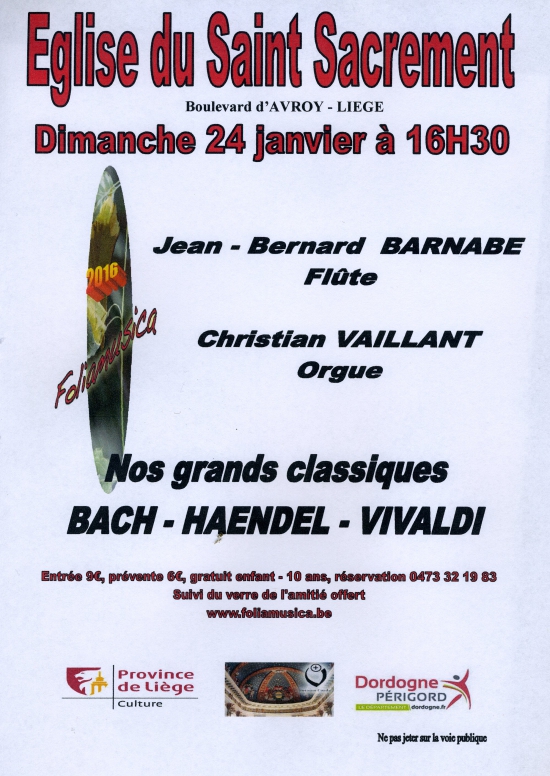

Concert suivi du verre de l'amitié

Concert suivi du verre de l'amitié