Ce blog est ouvert à vos annonces; il vous suffit de nous les communiquer, nous les mettrons en ligne très volontiers du moment qu'il s'agit de manifestations de qualité en harmonie avec les contenus habituels figurant ici.

Culture - Page 304

-

Manifestations religieuses, culturelles et artistiques

-

Liège, 23 mars : la passion selon Péguy à la cathédrale

La Passion selon Charles Péguy

Cathédrale Saint-Paul à Liège

Samedi 23 mars à 17hRécitant : Jacques Jonkers

Improvisations à l’orgue : Thierry Chleide

Une sélection d’extraits du Mystère de la charité de Jeanne d’Arc abordant plus précisément la Passion du Christ nous invite à rencontrer tant la richesse du style inimitable de Péguy que la vue aujourd'hui toujours aussi singulière qu'il nous propose de cet épisode capital des Évangiles.

Cette singularité caractérisée non seulement par la présentation de l'homme crucifié par les doutes de son humanité, mais aussi par une approche des souffrances de sa mère, approche que tout coeur et que tout esprit ne sauraient que comprendre et que partager.

En première partie: la chorale des Valeureux Liégeois, sous la direction de Christine Solhosse.

Prix d’entrée : 7€.

Au profit de la Cathédrale de Liège. -

Sur les écrans (9.3)

Les critiques de l'Ecran :

Dernières critiques -

De Jean-Paul II à Benoît XVI : le point de vue de Chantal Delsol

« Un pape intellectuel :

À la fin du XXe siècle, nous avions à nous débarrasser du fléau communiste. Le choix d’un pape polonais a été bienvenu. Cet homme, comme on pouvait attendre d’un Polonais, était un soldat fervent, brave et joyeux. Il a contribué largement à nous débarrasser du fléau, et il a réuni la jeunesse en lui disant : maintenant que cela est passé, vous n’aurez plus peur de rien. Mais les temps qui s’ouvrent ensuite doivent faire face à d’autres tragédies. Le temps de la chrétienté est en train de passer. Cela ne veut pas dire que le christianisme s’effondre ou s’efface, ou plutôt, c’est plus compliqué que cela. Car le christianisme reste bien vivace dans d’autres continents, où même il se développe. Mais la chrétienté indique des terres, des pays, des sociétés, où le christianisme inspire la culture commune, où la morale générale est d’obédience chrétienne, où les lois répondent aux principes chrétiens, où la politique, l’économie, les mœurs sont influencées par l’Évangile. Cela ne signifie pas des théocraties. Les deux glaives restent séparés mais la tonalité des mœurs est chrétienne : par exemple, ce sont des sociétés où l’on ne jette pas dans l’Achéron les enfants surnuméraires. C’est bien cela qui est en train de se passer. Aussi un pape intellectuel, capable d’écrire sur la raison et la foi, sur le relativisme et le nihilisme, était-il le bienvenu. Son influence restera marquante, car le processus est loin encore de son achèvement ».

Extrait du mensuel « La Nef », n0 246, mars 2013, p.25

Chantal DELSOL, est

professeur de philosophie politique à l’université de Paris-Est, et membre de l’Institut. Son essai remarqué sur « l’âge du renoncement » (Editions du Cerf, 2011) est encore dans toutes les mémoires. Elle sera l’invitée de l’Union des Etudiants Catholiques à l’Université de Liège le mardi 21 mai prochain : (bâtiment du rectorat, place du XX août, 7, 1er étage salle des professeurs) pour un lunch-débat (à partir de 18h) sur le thème du mythe des droits de l’homme confrontés à la diversité culturelle. Plus de détails ici : www.ethiquesociale.org

professeur de philosophie politique à l’université de Paris-Est, et membre de l’Institut. Son essai remarqué sur « l’âge du renoncement » (Editions du Cerf, 2011) est encore dans toutes les mémoires. Elle sera l’invitée de l’Union des Etudiants Catholiques à l’Université de Liège le mardi 21 mai prochain : (bâtiment du rectorat, place du XX août, 7, 1er étage salle des professeurs) pour un lunch-débat (à partir de 18h) sur le thème du mythe des droits de l’homme confrontés à la diversité culturelle. Plus de détails ici : www.ethiquesociale.org -

Sur les écrans (3.3)

Nos amis de l'Ecran vous proposent des appréciations concernant les derniers films :

Dernières critiques -

Liège, 19 mars : Les Droits de l'Homme au défi des progrès scientifiques et médicaux

Cycle de Débats : LES DROITS DE L'HOMME EN PERIL

Dialogue entre Religions et Philosophies non confessionnelles

Mardi 19 mars 2013 (18H00) :

« Les Droits de l’Homme

au défi des progrès scientifiques et médicaux »

table ronde avec le Pr Vincenzo d’ORIO, Doyen de la Faculté de Médecine de l’Université de Liège, et le Dr Bernard ARS, Président de la Société Médicale Belge de Saint Luc. Modérateur : Pr Paolo SIMONI de la Faculté de Médecine de l’Université de Liège.

Les progrès scientifiques (nouvelles technologies) et médicaux (avancées biomédicales) ont-ils modifié la donne au point de nécessiter un réajustement des droits de l'homme? Quels sont ces progrès et en quoi constituent-ils des changements dont il faudrait tenir compte au niveau de la formulation des droits de l'homme?

La rencontre se tient à la salle des professeurs dans le bâtiment du Rectorat de l’Université de Liège,

Place du XX août, 7, 1er ét.

(accès par la grande entrée : parcours fléché)Horaire : apéritif à 18h00 ; exposé suivi du lunch-débat : de 18h15 à 20h30.

P.A.F : 10€ (à régler sur place).

Inscription obligatoire trois jours ouvrables à l’avance

par e-mail adressé à info@ethiquesociale.org ou Tel 04.344.10.89

RSVP avant le 15 mars 2013

-

Quand on s'enfonce dans l'hiver religieux ... (mise à jour)

L'emprise du matérialisme ambiant est de plus en plus forte. Ce que nous lisons sur La Dernière Heure confirme le désenchantement spirituel :

"Selon un sondage réalisé en janvier 2010 par Le Soir , près d’un Belge sur trois – 31 %, précisément – disait n’avoir aucune religion (ce chiffre intègre aussi les personnes ayant coché la case “sans avis” ). À peine trois ans plus tard, le baromètre de La Libre/RTBF/Dedicated indique que le chiffre a grimpé à quelque 46 % (dans le détail, 37 % ne se considèrent “d’aucune religion” et 9 % sont “sans avis” )!

À l’exception du bouddhisme qui est passé de 0 à… 1 % des croyants entre 2010 et 2013, toutes les religions ou croyances trinquent. 49 % des sondés se considèrent aujourd’hui comme catholiques, contre 60 % trois ans plus tôt. Les musulmans sont passés de 4 à 2 %, les protestants de 2 à 1 % et les juifs de 1 à 0 % –, les décimales ne sont pas précisées dans les résultats du sondage."

Le reste du sondage (sur les attentes en prévision de l'élection du futur pape) est sans intérêt et relève des techniques de manipulation inhérentes à ce genre d'enquête.

Cependant, une amie nous envoie ses observations :

"Ce sondage parait le résultat d'un pur amateurisme. 1% de bouddhistes ? ce sont souvent des personnes peu informées sur cette religion qui vous disent "ah oui c'est sympa, il n'y a pas de dogmes et puis eux ils sont tolérants hein". Le nombre de musulmans diminué de moitié en trois ans ? Vraiment ? Ils feraient bien d'aller interroger le milieu enseignant de la CF sur l'augmentation chaque année de la fréquentation du cours de religion islamique. Les protestants de 2% à 1%. Difficile à gober quand on pense que rien qu'à Bruxelles il y a 17O églises évangéliques contre une vingtaine il y a à peine une décennie. O% de juifs ? Est-ce seulement plausible ? A croire que les enquêteurs n'ont jamais mis les pieds à Anvers. Si tout est du même tonneau, notamment en ce qui nous concerne, ce sondage est tout simplement non crédible."

-

Réhabiliter Jules II ?

Sur "Chiesa.espresso" (S. Magister)

Les caves du Vatican et la lumineuse fenêtre du pape

L'Église de Rome est présentée par les médias comme un musée des horreurs. Dans le passé ce fut même pire. Mais, il y a cinq cents ans, un pape accomplit le miracle que le monde entier admire aujourd'hui. Une leçon pour le conclave tout proche

Ces jours-ci, les médias rivalisent dans la diffusion d’un portrait de l’Église peint des couleurs les plus sombres. Tout n’y serait qu’intrigues, avidité, trahisons, sexualité morbide. Benoît XVI aurait capitulé parce qu’il serait écœuré par cette abjection. Celle-ci aurait également infecté le collège cardinalice appelé à élire son successeur.C’est une manière de présenter les choses qui dissimule délibérément la véritable identité du pontificat qui est en train de s’achever ainsi que l’enjeu du choix du nouveau pape. Elle s’y essaie, mais elle n’y parviendra pas. Parce que ce qui est en jeu, c’est le destin de la civilisation humaine ainsi que la vie de chaque être humain. Les discours prononcés par Benoît XVI à Ratisbonne, à Paris, à Berlin, ses homélies, son magistère, ont ouvert une confrontation d’une portée historique entre l’Église et le monde moderne, à propos des questions ultimes, fondatrices, qu’il est impossible de laisser de côté.

Il y a exactement cinq cents ans de cela, justement ces jours-ci, mourait Jules II, le pape qui demanda à Michel-Ange de peindre à fresque le plafond de la chapelle Sixtine, le lieu où les cardinaux vont s’enfermer très prochainement pour élire le nouveau pape.

À cette époque-là aussi, l’Église romaine était pleine de péchés et de pécheurs, elle était la Babylone que Martin Luther décrivait avec horreur.

Le pape qui avait régné avant Jules II était Alexandre VI, Rodrigo de Borja à l’état-civil, dont le fils César avait inspiré "Le Prince" à Machiavel. Et ce même Jules II était un homme de guerre qui, lorsqu’il était plus jeune, était monté, l’épée au poing, à l'assaut de la forteresse de la Mirandole.

Et pourtant, lorsqu’il affronta la mort, le 21 février 1513, les chroniques affirment qu’il se montra "tellement plein de dévotion et de contrition que l’on aurait dit que c’était un saint".

Et pourtant, au-delà de ses campagnes militaires et de ses intrigues politiques destinées à assurer à l’Église romaine autonomie et liberté par rapport aux puissances de l’époque, le pape Giuliano della Rovere fut porteur d’une vision grandiose en matière de théologie et de connaissances, d’une synthèse jusqu’alors inconnue de la foi chrétienne et de la civilisation, de la "fides" et de la "ratio", vision merveilleusement présente dans les chefs d’œuvre artistiques que le monde entier admire aujourd’hui avec étonnement.

C’est là ce qu’il reste du pape Jules II. C’est là sa véritable identité, son immortel message.Lire la (très intéressante suite) sur "Chiesa.espresso" (S. Magister)

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Eglise, Histoire, Patrimoine religieux 0 commentaire -

Sur les écrans (23.2)

Sur "L'Ecran" :

Dernières critiques -

"Tu es Petrus"

Pour la fête de la Chaire de Saint Pierre

Giovanni Pierluigi da Palestrina - Tu es Petrus -

Lien permanent Catégories : Art, Culture, Eglise, Foi, Patrimoine religieux, Spiritualité 0 commentaire -

A revoir, avec plaisir

C’est le « Forum Catholique » qui nous rappelle cette série ( qui date ! ) de 9 émissions du médiéviste Georges DUBY. Passionnant, avec le lien, ici :

le temps des cathédrales : 1 l'Europe de l'an mille -

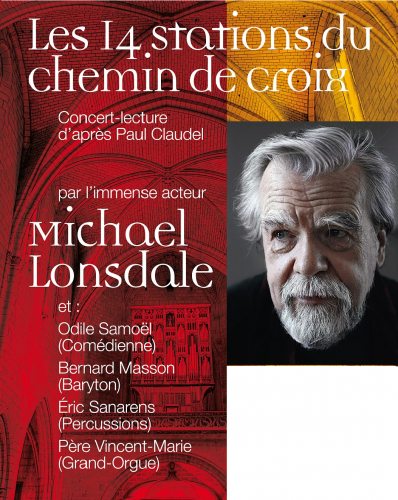

Charleroi, 24 février : concert-lecture avec Michael Lonsdale

Ce dimanche 24 février à 16h, la Basilique Saint-Christophe de Charleroi accueille un concert spirituel « Les 14 stations du Chemin de croix » de Paul Claudel.

Ce dimanche 24 février à 16h, la Basilique Saint-Christophe de Charleroi accueille un concert spirituel « Les 14 stations du Chemin de croix » de Paul Claudel. Sur scène, l’ensemble « AquaViva », composé de Michael Lonsdale, comédien-récitant et metteur en scène, Odile Samoël, comédienne-récitante, Bernard Masson, baryton, Eric Sanarens, percussions, et du Père Vincent-Marie, grandes orgues.

Lien permanent Catégories : Actualité, Art, Belgique, Culture, Eglise, Foi, Patrimoine religieux, Spiritualité 0 commentaire