Conférence de carême à Notre-Dame de Paris du 4 mars 2018

Fabrice Hadjadj : Et le Verbe s’est fait charpentier, ou la Bonne Nouvelle de nos mains.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Conférence de carême à Notre-Dame de Paris du 4 mars 2018

Fabrice Hadjadj : Et le Verbe s’est fait charpentier, ou la Bonne Nouvelle de nos mains.

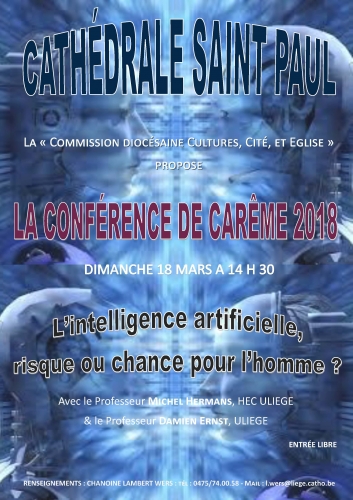

L’intelligence artificielle nourrit l’imagination et les fantasmes de l’homme « moderne ». Jusqu’aux conférences de carême. « Risque ou chance pour l’homme ? » titre l’annonce de celle qui sera donnée à la cathédrale Saint-Paul de Liège, par deux professeurs universitaires, le dimanche 18 mars prochain à 14h30. Versons au débat cette réflexion d’Adélaïde Pouchol, rédactrice en chef adjointe du bi-mensuel « L’Homme Nouveau » :

« La contraception et l’avortement, on nous l’a suffisamment répété, seraient des signes forts du « progrès » de l’humanité. Les manuels d’histoire-géographie enseignent d’ailleurs aux enfants, schémas à l’appui, que les faibles taux de natalité sont l’apanage des pays développés. Sauf qu’une étude de 2016, menée par Richard Lynn et Edward Dutton, montre que le QI moyen des pays occidentaux est en chute libre depuis vingt ans. Cela tombe très mal : les humains se font de plus en plus bêtes quand l’intelligence artificielle (IA) progresse à vue d’œil. Laurent Alexandre, héraut et vulgarisateur du transhumanisme en France, publiait une tribune sur le sujet dans l’Express le 31 janvier dernier, citant plusieurs travaux scientifiques selon lesquels plus une femme est intelligente, moins elle a d’enfants. Laurent Alexandre, bien sûr, se défend de tout malthusianisme et assure qu’il ne souhaite absolument pas que les personnes moins intelligentes se reproduisent moins. Non, Laurent Alexandre suggère plutôt que les personnes intelligentes se reproduisent plus. « Il est urgent de favoriser les bébés chez les intellectuelles, les ingénieures (sic) et chercheuses, même si la génétique de l’intelligence est un sujet tabou donc insuffisamment exploré », écrit-il. Comment faire ? « La Sécurité sociale devrait rembourser à 100 % la congélation d’ovules chez les femmes scientifiques pour leur permettre de faire des bébés tardifs ». Simple comme bonjour, non ?

L’envers de la médaille

Résumons-nous : on nous a dit pendant des années que les femmes intelligentes et modernes étaient celles qui sauraient s’affranchir de la maternité et voilà qu’aujourd’hui, les femmes modernes et intelligentes devraient… enfanter. En fait de retournement de situation, nous ne faisons que découvrir le revers de la médaille. Les droits impliquent toujours des devoirs et l’homme occidental a failli l’oublier, tant il a joui des droits que lui donnait la technique, en particulier le droit à l’enfant « quand je veux, si je veux ». Et puis la réalité l’a rattrapé, elle siffle la fin de la récréation, et lui rappelle brusquement que si nous avions le droit de vivre comme nous le voulions, nous aurons maintenant des devoirs si nous voulons survivre face à la machine. Les transhumanistes s’écharpent sur les dates mais ils sont unanimes pour dire que l’intelligence artificielle supplantera l’intelligence humaine dans un futur plus ou moins proche et que l’homme, pour survivre, devra déployer ce qui, précisément, le distingue de la machine. À croire qu’il a fallu attendre que la machine menace de nous supplanter pour que l’homme moderne se décide enfin à être vraiment humain.

L’enfant né de la libération sexuelle était réduit à un objet de droit, l’enfant qui naîtra de la révolution transhumaniste sera un moyen nécessaire pour la survie de l’espèce. Nous calculons et mémorisons les données infiniment moins bien que la machine, il nous reste donc à déployer ce qu’il y a de créatif et de spirituel en nous, à être capables de comprendre des faits quand la machine analyse des données, à déployer une véritable empathie quand les robots seront programmés pour mimer des émotions humaines. C’est là, d’ailleurs, que le raisonnement de Laurent Alexandre pèche puisque le QI mesure précisément une forme d’exercice de l’intelligence humaine que l’IA imite et surpasse même largement. S’il allait au bout de sa logique, Laurent Alexandre devrait plutôt prêcher pour la congélation des ovocytes des femmes les plus empathiques, les plus pieuses et les plus artistes dans l’âme, bref de celles qui savent faire ce que la machine ne sait pas faire. L’avenir est-il aux poètes ? Il n’est en tout cas pas aux journalistes, d’après les prédictions de certains penseurs qui estiment que la presse fait partie des premiers secteurs où les hommes seront remplacés par des machines.

Un flux incontrôlé

Le Robot Nouveau remplacera-t-il bientôt L’Homme Nouveau ? Il est vrai que l’on imagine aisément des machines compilant des faits et des chiffres et fournissant aux lecteurs un flux continu de données. Tout sera si bien paramétré que nous pourrons en quelques clics trouver toutes les informations que nous voulons sur un thème précis et, grâce aux puissants algorithmes de la machine, nous bénéficierons de suggestions d’informations taillées sur mesure en fonction de notre profil. Mais L’Homme Nouveau, vous le savez, veut se situer précisément dans ce qui distingue l’homme de la machine, il ne cherche pas tant à accumuler des informations qu’à comprendre des faits à la lumière de la foi. Et il n’a pas attendu la menace de l’intelligence artificielle pour le faire. »

Ref. Le Robot Nouveau n’est pas pour demain

L’intelligence artificielle tire les conséquences nécessaires des prémisses d’un programme donné en fin de compte par l’homme. C'est ce dernier qui est une volonté libre -jusqu’à la déraison. Le problème du bien et du mal est dans l’homme, jamais dans la machine aussi sophistiquée soit-elle. Seul Dieu est capable de créer un être libre, et à quel prix; les créations de l’homme se bornent à conjuguer l’aléatoire et le nécessaire.

JPSC

Bertrand Vergely est normalien, agrégé de philosophie et théologien. Professeur en classes de Khâgne et enseignant à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, il vient de publier Obscures Lumières (éd. du Cerf, 2018), essai philosophique décapant qui fait voler en éclat certains des mythes qui entourent le siècle des Lumières, pour en révéler aussi la part d'ombre. Une interview du philosophe par Paul Sugy pour « Figarovox » :

FIGAROVOX/ENTRETIEN - Le philosophe Bertrand Vergely remet en cause dans un essai iconoclaste l'apport des Lumières à la pensée. Non seulement l'humanisme n'est pas, rappelle-t-il, né avec la Révolution, mais d'après lui les Lumières ont institué un impérialisme de la Raison, qui assassine en l'homme ce qu'il a de spirituel.

Dans votre livre, vous semblez voir dans les Lumières une nouvelle religion, dont vous dites que, contrairement à l'idée reçue, elle est bien plus obscurantiste que le christianisme qu'elle a remplacé. Manifestement cette religion n'est pas la vôtre...

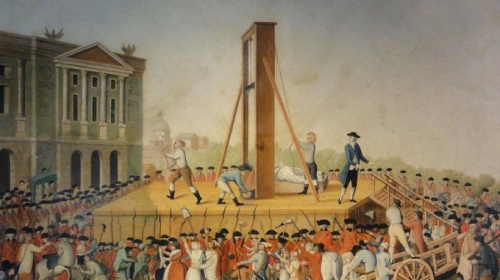

Bertrand VERGELY.- La religion est ce qui relie les hommes à Dieu. Vivre religieusement conduit à élever sa conscience au plus haut niveau qui soit. Mais les hommes peuvent détourner le religieux, et quand c'est le cas, cela donne les tyrannies et les sectes qui font basculer le religieux dans la violence. La bonne réponse à l'obscurantisme religieux consiste à revenir au religieux authentique, celui de l'homme profond se purifiant de la soif de pouvoir afin de faire vivre une conscience transformée. Au XVIIIe siècle, lors de la Révolution Française, c'est l‘inverse qui s'est produit. Sous prétexte de libérer la société de l'obscurantisme, les révolutionnaires opposent au pouvoir de l'obscurantisme religieux le pouvoir non religieux dit des Lumières. Ils ne suppriment pas la soif de pouvoir, ils la déplacent seulement de son expression cléricale vers une expression laïque. Pour ce faire, ils mettent en place une idolâtrie, celle de l'homme total contrôlant la nature et l'homme par la raison humaine. Au XVIIIe siècle cette idolâtrie débouche sur la Terreur, au XIXe siècle sur le nihilisme intellectuel, au XXe siècle sur le totalitarisme. Être philosophe, c'est tenter de dire et de vivre la vérité. Les Lumières sont à l'origine d'une idolâtrie qui a asservi les hommes et qui les asservit encore. À qui demande de devenir un adorateur de cette idolâtrie, je dis non. Sans moi.

Bertrand VERGELY.- La religion est ce qui relie les hommes à Dieu. Vivre religieusement conduit à élever sa conscience au plus haut niveau qui soit. Mais les hommes peuvent détourner le religieux, et quand c'est le cas, cela donne les tyrannies et les sectes qui font basculer le religieux dans la violence. La bonne réponse à l'obscurantisme religieux consiste à revenir au religieux authentique, celui de l'homme profond se purifiant de la soif de pouvoir afin de faire vivre une conscience transformée. Au XVIIIe siècle, lors de la Révolution Française, c'est l‘inverse qui s'est produit. Sous prétexte de libérer la société de l'obscurantisme, les révolutionnaires opposent au pouvoir de l'obscurantisme religieux le pouvoir non religieux dit des Lumières. Ils ne suppriment pas la soif de pouvoir, ils la déplacent seulement de son expression cléricale vers une expression laïque. Pour ce faire, ils mettent en place une idolâtrie, celle de l'homme total contrôlant la nature et l'homme par la raison humaine. Au XVIIIe siècle cette idolâtrie débouche sur la Terreur, au XIXe siècle sur le nihilisme intellectuel, au XXe siècle sur le totalitarisme. Être philosophe, c'est tenter de dire et de vivre la vérité. Les Lumières sont à l'origine d'une idolâtrie qui a asservi les hommes et qui les asservit encore. À qui demande de devenir un adorateur de cette idolâtrie, je dis non. Sans moi.

Qu'entendez-vous lorsque vous écrivez qu'avec les Lumières est survenu «l'avènement du bourgeois»? Quelle est cette nouvelle morale bourgeoise?

Quand les villes se développent, une civilisation se développe avec elles, la civilisation commerçante et marchande. La bourgeoisie est l'expression de cette civilisation. En Occident, le développement de cette civilisation aurait pu garder sa conscience religieuse. Tel n'a pas été le cas. La civilisation urbaine, commerçante et marchande qui s'est mise en place a décidé de se débarrasser de cette conscience en mettant à sa place une conscience se préoccupant non plus de l'être mais du bien être, non plus de la vie spirituelle mais de la vie matérielle. L'esprit bourgeois réside dans ce nouveau type de conscience. À sa base, on trouve un agnosticisme se muant en pragmatisme. Dieu, la religion? Trop compliqué, nous dit cet esprit. Soyons pragmatiques. Les hommes n'ont que faire de la conscience profonde. Ce qu'ils veulent c'est pouvoir manger et être heureux. Cela donne l'empirisme et la quête du bonheur, le matérialisme, l'utilitarisme et l'hédonisme.

Comment expliquez-vous que le siècle des Lumières se soit achevé sous le règne de la Terreur?

Sous couvert de vouloir lutter contre l'injustice, les penseurs des Lumières ont en réalité voulu créer une humanité entièrement nouvelle. Quand on a comme projet de transformer ce qui fait l'essence de l'humanité, que peut-il se passer? Sur un plan théorique et culturel, on est obligé de se prendre pour Dieu en remplaçant la loi divine par la loi humaine qui devient une nouvelle loi divine. Hobbes dans le Léviathan réécrit le livre de la Genèse en faisant naître l'homme du contrat social et, derrière lui, du Droit humain. Résultat: c'est désormais l'État qui garantit le Droit, devenant en quelque sorte le nouveau Dieu sur terre. Ce qui est l'essence du totalitarisme. Par ailleurs, pratiquement, quand on prétend être la vraie humanité qui va bâtir la nouvelle humanité, on est obligé d'éliminer par la terreur les représentants et les symboles de l'ancienne société et de l'ancienne humanité, l'ancien ne pouvant pas cohabiter avec le nouveau. C'est exactement ce qui s'est passé. Depuis la Révolution Française, tous les régimes révolutionnaires ont été des régimes de terreur dans lesquels on liquidait dans la violence les nobles, les prêtres, les riches, les intellectuels etc …

Vous dites aussi que les Lumières, avec les droits de l'homme, sont la source d'une morale nouvelle qui se substitue à la morale chrétienne. Mais, dans une société sécularisée comme aujourd'hui, n'a-t-on pas besoin d'une forme de «morale laïque» pour maintenir l'ordre face à l'obscurantisme de l'Islam radical par exemple?

La morale qu'ont inventée les Lumières est une morale libertine, dont j'ai montré qu'elle pouvait être illustrée par trois visages: la critique intellectuelle, Don Juan, et le Marquis de Sade. Cette nouvelle morale repose donc sur un triptyque: Liberté d'esprit - Séduction - Transgression. On retrouve ces valeurs, très présentes, en art contemporain! C'est exactement ce triptyque moral que les droits de l'homme ont pour but de protéger. Comme le dit très bien Albert Camus, le Droit et le libertinage ont été les deux leviers de la Révolution Française. Mais je crois, précisément, que la vraie «morale laïque» n'existe même plus aujourd'hui. Dans mon enfance, à l'école de la République, il y avait des leçons de morale! Cette morale n'était pas une morale libertine héritée des valeurs des Lumières protégées par les droits de l'homme, mais c'était la morale chrétienne laïcisée. Elle n'existe plus. À l'époque de mon enfance, le mot «morale» n‘était pas un mot honteux.

La vraie «morale laïque» n'existe même plus aujourd'hui.

Qu'oppose-t-on vraiment à l'islam radical aujourd'hui? La morale «Charlie Hebdo», c'est-à-dire le vieux fond anticlérical révolutionnaire revendiquant le «ni Dieu ni maître» de l'anarchisme, sur fond de droit au blasphème! Ce n'est pas ça, la morale laïque. Je suis d'accord pour opposer une morale face à la violence islamiste. Mais quand commence-t-on? Sur la base de quel enseignement, et de quelles valeurs?

Que vous inspirent les récentes décisions du Conseil d'État qui a demandé à faire enlever la croix de la statue de Ploërmel, ou encore les crèches dans certaines mairies? Est-ce l'un des symptômes du glissement que vous dénoncez d'une laïcité respectueuse des religions vers une laïcité athée qui les combat?

Qu'une statue de Jean-Paul II en Bretagne soit associée à une croix, quoi de plus normal? Pour ce qui est des crèches, elles relèvent selon moi du folklore plus que de la religion. Je ne comprends pas ce que la République gagne à vouloir éradiquer le folklore... Dans ces deux affaires, l'athéisme a décidé de faire du zèle et de montrer son anti-religion. Cette attitude n'est pas un hasard. Dans la tradition chrétienne, les laïcs désignent ceux qui ne sont pas clercs, à savoir le peuple, le «Laïos». Dans cette vision, il n'y a pas d'opposition entre les religieux, les clercs et les non-religieux, le peuple, les clercs et les non-clercs servant l'humanité dans son ascension spirituelle vers le Royaume intérieur. À partir de la Révolution Française, cet équilibre est rompu. Le non-religieux qui renvoyait au laïcat et au peuple comme mystère spirituel est remplacé par la laïcité qui entend exclure le religieux de la scène publique en allumant la guerre contre celui-ci. Quand cette guerre ne donne pas lieu à une répression ouverte comme sous la Terreur, elle consiste néanmoins en une répression larvée sous la forme d‘une injonction à la privatisation du sentiment religieux, avec prière pour les chrétiens de faire profil bas et de se taire. Aussi curieux que cela puisse paraître, ce sont les catholiques et les chrétiens qui, par leur sens des responsabilités, ont sauvé la laïcité républicaine en décidant de la respecter. Aujourd'hui, la laïcité est confrontée à un problème qu'elle n'avait pas prévu: l'islam. Bien que notre laïcité soit fermement opposée à la radicalité islamique, elle repose me semble-t-il sur un même partage du monde dans sa vision de la société, c'est-à-dire sur l'opposition entre religion et non religion. Au contraire de la tradition chrétienne qui réunit, la laïcité actuelle comme l'islam veulent séparer. Il faudra probablement une conversion intérieure de notre société pour s'extraire de ce dualisme.

Que manque-t-il à la révolution des Lumières pour être une révolution de l'esprit - celle que vous appelez de vos vœux?

Il faudrait qu'elle prenne le chemin inverse de ce qu'elle a accompli dans l'histoire, à savoir tuer le religieux du cœur de l'homme occidental afin de le remplacer par une idolâtrie de l'homme total. Le cœur de l'homme recèle un potentiel et des richesses inouïes. Encore faut-il qu'il rentre en lui-même et qu'il accepte que ce potentiel et ces richesses lui soient donnés, au lieu de vouloir être un homme auto-créé dans une folle solitude.

Ref. Matérialisme, Terreur, relativisme moral: le côté obscur des Lumières

JPSC

Lu sur le blog « salon beige » :

Le cardinal Kevin Farrell, préfet du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie est revenu le 1er mars sur la polémique autour de l′organisation d’une conférence au Vatican intégrant des militants LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres). Le 8 mars, l′association Voices of Faith (Voix de la Foi) organisera à Rome une conférence autour de la place de la femme dans l′Eglise. L’objectif de cette manifestation est de “donner aux femmes catholiques les moyens de prendre part” aux décisions dans l’Eglise. La date de la conférence est choisie en fonction de la célébration de la Journée internationale des femmes, le 8 mars.

Le cardinal Kevin Farrell, préfet du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie est revenu le 1er mars sur la polémique autour de l′organisation d’une conférence au Vatican intégrant des militants LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres). Le 8 mars, l′association Voices of Faith (Voix de la Foi) organisera à Rome une conférence autour de la place de la femme dans l′Eglise. L’objectif de cette manifestation est de “donner aux femmes catholiques les moyens de prendre part” aux décisions dans l’Eglise. La date de la conférence est choisie en fonction de la célébration de la Journée internationale des femmes, le 8 mars.

Originellement, la conférence aurait dû se tenir à la Casina Pio IV, au Vatican. Le 2 février, deux participantes et militantes LGBT avaient été refusées par le cardinal Farrell en raison de leur position “contraire à l’enseignement de l’Eglise” :

Toutes deux ont été barrées de la liste des noms par le cardinal Farrell.

Le fils de Mary McAleese, Justin, est un homosexuel connu, catholique et militant de premier plan lors du référendum sur le mariage homosexuel de mai 2015 en République d’Irlande.

“Ce n′est pas que nous ne voulons pas écouter” ni dialoguer, a assuré le cardinal américain. Mais il faut savoir distinguer “ce qui est à l′intérieur et hors du Vatican”. C′est un point “très important” qui “semble avoir été oublié”.

En réaction à cette décision du cardinal Farrell, l’association a déplacé sa conférence au siège des Jésuites, à Rome : à 500 m du Vatican.

Ref. Pas question de recevoir des militants LGBT au Vatican.

JPSC

Du Figaro Vox :

Mathieu Bock-Côté : «Métamorphose du blasphème en Occident»

TRIBUNE - Notre chroniqueur, figure de la vie intellectuelle québécoise*, décrit l'autocensure qui règne à l'université et dans les médias en Amérique du Nord.

Lire la suite ICI

Du Dr Jean-Marie Le Méné :

TRANSHUMANISME : UNE VAGUE D'ANTISPÉCISME

Le coin des experts de genethique.org

Les voies du transhumanisme sont mystérieuses. La réduction de l’homme à de purs phénomènes biologiques fait surgir une morale inattendue qui nous arrive par des chemins de traverse. Tout le monde sait que les transhumanistes sont antispécistes, c'est-à-dire qu’ils ne reconnaissent pas la prééminence d’une espèce vivante sur une autre. Pour être concret, l’homme ne l’emporte pas en dignité sur le homard par exemple. D’où l’injonction de ne jeter ni l’un ni l’autre dans l’eau bouillante sans estourbissement préalable. Le respect de la vie du homard avait pris beaucoup de retard. Cette époque cruelle est révolue. On note aussi des avancées intéressantes dans l’univers impitoyable des poules pondeuses. Il sera bientôt interdit de commercialiser les œufs de poules élevées en cage. Mais les contrevenants n’iront pas tout de suite en prison. Sur chaque œuf est inscrit un chiffre de 0 à 3 qui indique si la pondeuse était élevée en plein air, en volière ou en batterie. Le reste du code permet d’identifier le producteur qui pourrait être convié à un stage de rééducation au bien-être animal. D’ailleurs, au salon de l’agriculture, le Président de la République vient d’adopter Agathe, une poule codée 0, la meilleure note, qu’il va lâcher dans les jardins de l’Elysée. On voit que l’œuf est pris en considération au plus haut niveau.

L'homme et la femme préféreront, eux aussi, vivre en plein air plutôt qu’en batterie

Par effet de ruissellement, il n’est pas exclu qu’on finisse par tirer de ces progrès inespérés quelques bienfaits pour notre espèce. L’homme et la femme expérimenteront les secrets de l’engendrement selon un mode de production biologique. Cela leur permettra d’exprimer des comportements favorables à une naissance dans les meilleures conditions voire même d’y prendre plaisir. Débarrassée de ses odeurs de laboratoire, la procréation naturelle prendra des couleurs séduisantes. Les couples en viendront à concevoir eux-mêmes sans recourir à un incubateur sud asiatique et en s’abstenant de mesurer le QI de leurs enfants à l’aune de l’intelligence artificielle. Comme rien n’échappe à la science, des chercheurs éminents découvriront que l’instinct maternel est presqu’aussi développé dans l’espèce humaine que chez les gallinacés dont on connaît la réaction empathique déclenchée par les signes de détresse des poussins (lesquels sont doués pour le calcul mental d’après les plus grands spécialistes). Cette percée intellectuelle leur vaudra de faire la couverture des magazines féminins et d’être invités sur une radio chrétienne. Délivrés d’une vie vécue par procuration, par délégation, absente d’elle-même, l’homme et la femme n’admettront plus d’être mûs par d’autres. Ils préféreront, eux aussi, vivre en plein air plutôt qu’en batterie.

Bien sûr cette époque prometteuse viendra mais elle prendra un certain temps. Le temps que les transhumanistes achèvent leur démonstration ad absurdum du crime que constitue la complicité entre le scientisme et le marché. Pour cela, ils devraient encore s’adonner à quelques pratiques dont la prochaine loi de bioéthique pourrait être le temple. Il faudra sans doute accepter la PMA, voire la GPA, ce qui ne représente que la partie émergée de l’iceberg. On devra surtout accepter les chimères homme-animal, le clonage, la fabrication d’humains dotés de trois ADN, la modification de la lignée germinale avec son impact ignoré sur la descendance, la production de gamètes à partir de simples cellules de peau pour permettre une procréation affranchie de sexualité, de père, de mère et parfois de progéniture, le label « enfant » étant réservé à un produit sans malfaçon.

Entre le homard et l’homme il n’y a qu’un petit pas

Il suffit d’attendre avec patience que toutes ces folies précipitent leurs lots de désastres. Alors, au nom de l’égalité de toutes les espèces, les braves gens demanderont que les attentions délicates accordées aux poules et aux homards soient étendues à l’humanité. Heureusement, depuis Darwin et ses coreligionnaires, nous savons qu’entre le homard et l’homme il n’y a qu’un petit pas.

Et c’est ainsi que le transhumanisme est grand.

Article publié initialement dans le magasine Valeurs actuelles sous le titre : L’avenir est dans l’œuf

Pourquoi des conférences de Carême à l’ère de l’intelligence artificielle ? – ou la Bonne Nouvelle du temps - Fabrice Hadjadj

Texte de la conférence accessible ICI

Un effet de la « révolution tranquille » (un prodrome québécois de mai 68) ou de Vatican II ? C’est un peu l’histoire de la poule et de l’œuf. En quelques années, les catholiques du Québec ont vu leur Église vaciller et la société se séculariser à une vitesse accélérée. D’Yves Chiron sur le site du mensuel « La Nef » ( n° 297):

"Jusqu’au début des années 1960, 88 % de la population du Québec était catholique et l’Église était impliquée dans toutes les œuvres sociales, dans le système hospitalier comme dans l’éducation. La quasi-totalité des « collèges classiques » (l’équivalent de nos lycées) et toutes les universités francophones étaient rattachées à l’Église. Les mouvements, organisations et œuvres liés à chaque paroisse couvraient tous les aspects de la vie religieuse mais aussi de la vie sociale (loisirs, services sociaux, syndicalisme, mouvements coopératifs, culture). À la fin des années 1950, un catholique sur cinq était actif dans un de ces secteurs de la vie paroissiale.

En 1960, par la victoire électorale du Parti libéral québécois et l’arrivée au pouvoir de Jean Lesage s’engage une « Révolution tranquille » qui veut mettre fin à la « Grande Noirceur », terme polémique pour désigner les gouvernements de l’Union nationale qui avaient dirigé le Québec depuis 1944 et la politique conservatrice qui avait été menée avec l’appui de l’Église.

La Révolution tranquille aboutira en quelques années à la création d’un système d’hôpitaux publics, d’un Ministère de l’Éducation et d’un Ministère des affaires sociales, à l’abaissement du droit de vote de 21 à 18 ans, à l’adoption d’un statut légal de la femme mariée, à la mise en vente de la pilule contraceptive dès 1961.

Ces évolutions, peu « tranquilles » en fait, se sont accompagnées d’une transformation du catholicisme québécois, ce qu’on a appelé la « décléricalisation » de la société québécoise. L’Église a perdu le contrôle du système d’éducation, du système hospitalier et du système des aides sociales. Les syndicats se sont déconfessionnalisés. La pratique religieuse a très fortement baissé, passant, entre 1961 et 1971, de 61 à 30 % dans le diocèse très urbanisé de Montréal, et de 90 à 37/45 % dans les petites villes du Québec et des campagnes. Les vocations religieuses et sacerdotales se sont effondrées : quelque 2000 entrées au couvent ou au séminaire en 1946, un peu plus d’une centaine en 1970. Le nombre des ordinations sacerdotales a baissé de plus de 57 % entre 1960 et 1969. Des milliers de prêtres, de religieux et de religieuses sont retournés à la vie laïque.

Certains analystes et commentateurs ont expliqué, a posteriori, cet effondrement comme une conséquence de la Révolution tranquille qui a fait perdre à l’Église son pouvoir institutionnel et qui a laïcisé la société. D’autres explications ont mis en lien la crise du catholicisme québécois avec le concile Vatican II qui se déroulait au même moment (1962-1965).

Dans le cadre des conférences qu’ils organisent à l’Université de Liège, l’Union des étudiants catholiques liégeois et le groupe de réflexion sur l’éthique sociale avaient invité, voici quelque temps, le philosophe Rémi Brague, professeur ordinaire à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et à la Ludwig-Maximilian Universität de Munich. Membre de l’Institut, celui-ci a reçu le Prix 2012 de la Fondation Ratzinger-Benoît XVI. Voici une synthèse de son exposé, dont la transcription intégrale est disponible sur simple demande en s’adressant à notre rédaction.

Mort de Dieu, mort de l’homme

Le titre de cette conférence est une métaphore empruntée à l’œuvre du philosophe juif Martin Buber (Vienne 1878-Jérusalem 1965) illustrant le thème de la « mort » de Dieu que l’on rencontre aussi chez Max Weber (Le désenchantement du monde, 1917) et, bien sûr, Friedrich Nietzche (le Gai Savoir, 1882) : plus que de triomphe, c’est un cri d’inquiétude auquel répond celui de la mort de l’homme que l’on trouve chez Léon Bloy, Nicolas Berdiaev ou André Malraux: avec la disparition du prototype, la copie doit aussi s'effacer. L'argument a été repris et rendu célèbre par Michel Foucauld (Les mots et les choses, 1966) ramenant toutefois cette idée à une simple "mort de papier", une incohérence rationnelle plutôt que la mort de l'homme concret. La thèse de Rémi Brague est moins innocente: selon lui, la disparition de Dieu à l’horizon de l’humanité pourrait entraîner celle de l’humanité elle-même, sinon physique en tout cas ontologique: la disparition de ce qui fait l’humanité de l’homme.

Echec de l’athéisme ?

Pour Rémi Brague, l’athéisme est un échec. Sa faveur croissante dans l’opinion publique n’est pas une objection relevante. Pour un philosophe, la quantité de gens qui défendent une opinion déterminée n’est pas un argument en soi : ni pour, ni contre. Mais d'autres succès spectaculaires sont à mettre à son crédit:

Au niveau théorique d’abord, la science moderne de la nature n’a plus besoin d’une religion « bouche-trou » lorsqu’on cherche une explication du monde. Mais, on peut ici se demander si une religion a vraiment jamais prétendu expliquer comment le monde fonctionne. Quoi qu’il en soit, le Dieu horloger de Voltaire a vécu. Cette victoire théorique se complète d’une victoire dans la pratique politique, laquelle montre que les sociétés d’aujourd’hui peuvent s’organiser sans avoir besoin d’un principe supra humain de légitimité. Reste que toutes les religions ne cherchent pas à réglementer la société : on oublie trop à cet égard que le christianisme n’édicte pas de règles de conduite fondamentalement distinctes de celles que la raison naturelle a ou pourrait trouver par ses propres forces. De fait, le Décalogue qui est ce qu’il a retenu de la Torah des juifs n’est jamais que le « kit » de survie de l’humanité : un minimum.

Quoi qu’il en soit, les deux « victoires » de l’athéisme sont énormes dans l’histoire de l’humanité. Mais elles appellent tout de même deux observations :

D’une part, l’athéisme n’est pas nécessairement l’affirmation militante de convictions agressives. Ce peut être d’abord un principe de méthode : une mise entre parenthèses du divin. C’est pourquoi on a inventé des termes comme « agnosticisme », « sécularisme » ou « humanisme » (un parti politique belge d’origine chrétienne a même adopté ce qualificatif). D’autre part, cet agnosticisme lui-même ne concerne pas que les questions religieuses : le positivisme philosophique se contente de connaissances « positives » sur le monde, sans chercher les causes dernières des phénomènes qu’il appréhende.

Est-il légitime que l’homme existe ?

Malgré tout cela, l’athéisme contient un défaut mortel, même sous sa forme atténuée de l’ agnosticisme. Il y a, en effet, une question sur laquelle l’athéisme n’a rien à dire dès lors que la racine de l’homme serait l’homme lui-même : s’il n’existe aucune instance supérieure à l’homme, comment celui-ci pourrait-il affirmer sa propre valeur? Si c’est l’homme lui-même qui se juge, comme dirait Chesterton, c’est le signe du fou, dont l’histoire politique nous montre maints exemples.

Au tournant des XVIIIe-XIXe siècles, Fichte, radicalisant la philosophie de Kant, croit avoir trouvé la solution : le divin est donné dans la loi morale qui est présente en nous et dont nous aurions tous conscience. Donc, il n’y a pas besoin de foi en Dieu mais, en revanche, il y a quelqu’un en qui nous avons besoin de croire : c’est l’homme.

Croire en l’homme, malgré ce théâtre de grand guignol que représente l’histoire ? Nous avons eu, au XXe siècle, deux régimes explicitement athées : l’un anti-chrétien parce qu’anti-juif, l’autre anti-juif parce qu’anti-chrétien. « J’ai honte d’être un être humain » disait alors la philosophe allemande d’origine juive Hanna Arendt. Et aujourd’hui la question de la légitimité de l’être humain se fait encore plus concrète parce que nous avons, à grande échelle, les possibilités techniques d’en finir avec l’humanité. Or, comme disait Leibniz, les possibles ont une tendance à exister.

Mais, à supposer même que l’athéisme ne tue personne, est-il capable de donner des raisons de vivre ? L’homme n’est peut-être pas le gentil du film hollywoodien, c’est peut-être le méchant ou, comme disait le philosophe angliciste allemand Hartsman, la « sale bête » universellement prédatrice, universellement envahissante ne se contentant pas de sa niche écologique mais faisant irruption partout : si l’homme disparaissait, alors tout de même la nature serait libre.

Que faire avec ce genre d’argument ? Une réponse serait de dire qu’il y a un instinct de survie et que l’homme peut bien continuer à exister sans s’occuper de sa propre légitimité. Mais alors, le seul animal qui se pose la question des raisons de ce qu’il fait renoncerait à la raison à propos d’un problème qui met en jeu son existence.

Cette impasse rationnelle n’appelle qu’une issue raisonnable : c’est de trouver un point de référence extérieur qui puisse dire qu’il est bon qu’il existe des hommes, un levier d’Archimède qui soit en droit de dire, justement parce qu’il n’est pas homme, que celui-ci, malgré tout, doit être sauvegardé et, conclut Rémi Brague, pour nommer ce point de référence extérieur, si vous trouvez un meilleur terme que Dieu, vous me faites signe.

Dans son célèbre « Drame de l’humanisme athée » publié à la fin de la seconde guerre mondiale, le Père Henri de Lubac estimait que si l’on peut construire une société sans Dieu, elle serait inhumaine. Moins optimiste, Rémi Brague ajoute qu’une telle société serait séculaire au sens propre du terme, c’est-à-dire que raisonnablement, elle ne pourrait donner que la vie d’un individu humain en sa longévité maximale.

JPSC

Du site de l'excellente revue "La Nef" :

Un féminisme écologique

Une récente tribune, publiée dans Le Monde, dénonce bruyamment le « puritanisme » dont ferait preuve une large partie des féministes actuelles. Accusant certaines militantes d’attiser la guerre des sexes et de priver les séducteurs du « droit d’importuner », ses signataires ont surtout relancé la guerre des féminismes. Or, pendant que les femmes se déchirent pour savoir jusqu’à quel point elles veulent bien être harcelées, c’est un puritanisme d’un tout autre genre qui gangrène le sexe « faible ». Si le tabou des violences sexuelles ordinaires est peu à peu levé, ce n’est que l’un des multiples corsets qui oppriment le corps féminin : dans les cabinets gynécologiques se construit une domination d’autant plus insidieuse qu’elle prend les couleurs de l’émancipation. S’il faut dénoncer avec force les attouchements, les remarques blessantes et les œillades humiliantes, qui souillent les jeux de séduction, il faut également lever l’omerta sur les palpations brutales, les paroles méprisantes et les regards chosifiants, qui abîment la relation de soin. Ces deux phénomènes quotidiens doivent être dénoncés comme des atteintes à la dignité humaine.

Dans mon livre (1), j’explique comment, au nom de la santé reproductive des femmes, notre époque ferme les yeux sur une brutalisation quotidienne de leur corps, qu’on gave de médicaments, d’hormones, d’implants, de patchs, pour mieux contrôler sa fécondité et la faire disparaître de la sphère publique. Depuis leur puberté jusqu’à leur ménopause, en passant par leur grossesse et leur contraception, les femmes remettent leur corps au pouvoir médical, apprennent à le considérer comme potentiellement malade, dangereux, sale et encombrant. Au nom de l’hygiène et de la prévention, elles acceptent d’être auscultées, implantées, analysées, et délèguent peu à peu la connaissance et la maîtrise de leur corps à l’expertise de gynécologues souvent indélicats.

Dès les premières règles, et pour tout rituel de passage à l’âge adulte, la jeune fille est conduite chez un docteur, allongée les fesses à l’air sur la table d’examen : exposition crue de son corps nubile, qu’aucun œil n’a encore désiré, palpation brutale de ses seins menus qu’aucune main n’a encore flattés, pénétration gantée de son sexe imberbe qui, souvent, n’a pas même été défloré. Comment s’étonner que les femmes peinent ensuite à défendre la dignité de leur corps ? Relégué dans le secret des cabinets médicaux, le vrai corps des femmes est l’objet d’un puritanisme d’un nouvel ordre : cachez ces glaires que je ne saurais voir ! Alors qu’elle ovule pour la première fois, on prescrit à l’adolescente des hormones de synthèse qui infligent à son corps une véritable castration chimique. Ignorante de son cycle et de sa fécondité, la jeune fille n’a pas le temps d’appréhender son nouveau corps de femme qu’elle est déjà placée sous contrôle médical. Désormais, son sexe ne lui appartient plus, mais dépend du laboratoire qui commercialise sa pilule et du docteur qui la prescrit.

Mon livre veut montrer que ce n’est que le début d’une longue dépossession, qui confie aux médecins la gestion du corps féminin pour mieux l’occulter de la sphère publique. La fécondité féminine cesse alors d’être un enjeu politique et devient un problème technique. Il est tellement plus facile de mettre toutes les adolescentes sous pilule, plutôt que d’imaginer une sexualité juvénile respectueuse du corps féminin. Tellement plus aisé de médicaliser la grossesse et l’accouchement, plutôt que d’allonger le congé maternité et d’accompagner humainement la naissance. Tellement plus commode de proposer des congélations d’ovocytes et des PMA aux working-girls quadragénaires, plutôt que de repenser le monde du travail à l’aune des réalités familiales. Toujours la femme est sommée de gommer ses spécificités et de faire taire son corps pour s’adapter au monde tel qu’il va. Ce faisant, elle paye son émancipation sexuelle d’une soumission sans précédent à la technique et au marché. Car sa fécondité est un terrain d’investissement pour les laboratoires pharmaceutiques : de la contraception à la reproduction artificielle, le corps féminin est un morceau juteux et un secteur d’avenir.

De toutes parts, la parole se libère. Des violences sexuelles aux violences gynécologiques, des viols collectifs aux humiliations quotidiennes, les femmes ne veulent plus subir en silence ce corps qui devrait au contraire être célébré. Comme beaucoup de femmes, j’ai vécu ces deux formes de violence ordinaire – le harcèlement professionnel et l’aliénation médicale –, je voudrais modestement témoigner qu’une autre voie est possible : un féminisme écologique, respectueux du corps féminin, favorisant une réelle autonomie conjugale, et une société plus humaine.

Marianne Durano

(1) Marianne Durano, normalienne et agrégée de philosophie, est professeur en lycée et collabore à la revue Limite. Elle vient de publier Mon corps ne vous appartient pas. Contre la dictature de la médecine sur les femmes, Albin Michel, 2018, 286 pages, 19 €.

(1) Marianne Durano, normalienne et agrégée de philosophie, est professeur en lycée et collabore à la revue Limite. Elle vient de publier Mon corps ne vous appartient pas. Contre la dictature de la médecine sur les femmes, Albin Michel, 2018, 286 pages, 19 €.

Dans « La Croix » du 8 février, Isabelle de Gaulmyn commente le récent ouvrage « Comment notre monde a cessé d’être chrétien » (Seuil, 288 p., 21 €) que Guillaume Cuchet a consacré à la rupture ouverte au sein du catholicisme depuis Vatican II . L’auteur montre que la mise en œuvre du Concile a été l’élément déclencheur du décrochage du catholicisme en France (comme ailleurs en Occident), une évolution qui - à son sens- aurait de toute façon eu lieu. Guillaume Cuchet est professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-Est:

« Comment le catholicisme français est-il devenu si rapidement une religion minoritaire, avec une chute de la pratique dominicale de près d’un tiers entre 1955 et 1975 ? La question n’est pas nouvelle. Depuis plus de trente ans, deux types de réponses sont avancés : pour les uns, plutôt à droite de l’Église, c’est la faute à Mai 68 ; pour d’autres, c’est à cause de l’encyclique Humanae vitae, qui, en interdisant la contraception, aurait découragé une génération de croyants.

« Comment le catholicisme français est-il devenu si rapidement une religion minoritaire, avec une chute de la pratique dominicale de près d’un tiers entre 1955 et 1975 ? La question n’est pas nouvelle. Depuis plus de trente ans, deux types de réponses sont avancés : pour les uns, plutôt à droite de l’Église, c’est la faute à Mai 68 ; pour d’autres, c’est à cause de l’encyclique Humanae vitae, qui, en interdisant la contraception, aurait découragé une génération de croyants.

C’est en historien que Guillaume Cuchet cherche à répondre à cette même question, en exploitant les fameuses enquêtes du chanoine Boulard. Grâce à l’appui de l’épiscopat de l’époque, ce prêtre audacieux, féru de sociologie, a réalisé une photographie de la pratique du catholicisme dans tous les diocèses de la France des années 1955-1965. Et s’il a lui-même perçu le décrochage du catholicisme en France, il n’en a pas mesuré l’ampleur, notamment en ce qui concerne la chute massive de la pratique des plus jeunes, entre 12 et 24 ans. En exploitant ces données, et en les confrontant à d’autres enquêtes faites dans les années 1970, Guillaume Cuchet peut affirmer que cette rupture a eu lieu exactement juste après Vatican II en 1965. Donc avant 1968.

La question est de savoir ce qui, dans le Concile, a pu provoquer la rupture. « A priori, le Concile lui-même n’y est pas pour beaucoup, quoi qu’en ait dit la polémique intégriste ou traditionaliste », écrit Guillaume Cuchet. En revanche, l’historien met en cause une pastorale post-conciliaire, en France, souvent « élitiste », peu adaptée à une pratique plus culturelle. Les prêtres de l’époque ont sans doute un peu vite considéré que le cadre qui permettait de tenir cette pratique (obligation dominicale, piété populaire, communion solennelle…) n’était que sociologique, et n’avait, au fond, pas de valeur.

Tout un discours pastoral, qui n’est en rien écrit dans les documents conciliaires, va mettre en place une nouvelle hiérarchie des obligations du fidèle, où l’assiduité à la messe n’a plus la même importance que l’engagement dans la vie sociale ou associative, le respect aussi de la liberté de conscience. Cette « sortie collective de la pratique obligatoire sous peine de péché mortel », ainsi que la désigne Guillaume Cuchet, eut un effet désastreux sur la fréquentation des églises, effet d’autant plus important que ce mouvement s’inscrit dans une mutation plus générale des formes de l’autorité, que ce soit dans le domaine familial ou scolaire. Pour appuyer son propos, Guillaume Cuchet analyse le sacrement de la confession, qui baisse de manière spectaculaire autour de 1965, et l’évolution de la prédication autour des fins dernières et du Salut.

Pour autant, ce livre n’est pas un réquisitoire contre Vatican II. Au contraire, refusant d’en faire un tabou, il permet de replacer cet événement dans un contexte plus général d’une histoire longue, commencée avec la Révolution française, et que toute l’évolution de notre société, à partir de 1968, a amplifié et démultiplié. Comme le remarque l’historien, la crise était inévitable. Le Concile n’a pas provoqué la rupture, qui aurait de toute façon eu lieu, mais il l’a déclenchée, en lui donnant une intensité particulière. Ce n’est pas tant l’évolution que la manière dont elle a été accompagnée pastoralement qui est ici en cause. Et sans doute la quasi-disparition du catholicisme populaire dans notre pays peut-elle aujourd’hui en partie s’expliquer par cette mise en œuvre d’une pastorale réservée à une élite ultra-formée, ultra-consciente, laissant sur le côté des pratiquants moins investis, qui tenaient à la religion à travers un cadre dressé par des sacrements plus accessibles. Des pratiquants dont on n’aurait pas suffisamment pris en compte les besoins.

Voilà un travail qu’il aurait été difficile de mener plus tôt en raison de « la sanctuarisation du concile Vatican II », par crainte de donner des arguments aux intégristes. Il marquera sans aucun doute l’historiographie du catholicisme dans notre pays et devrait susciter des discussions passionnées.

Isabelle de Gaulmyn »

Ref. Catholicisme français, la rupture de Vatican II

Sanctuariser Vatican II ? Il est en effet difficile de séparer le concile lui-même du para-concile fait d’influences médiatiques et de lobbies de toutes sortes bourdonnant alors autour des sessions officielles, à Rome et dans le monde, comme si les pères conciliaires et leurs experts vivaient à l'époque en vase clos imperméable à toute influence extérieure : il ne faut pas confondre un concile et un conclave, lequel n’y est du reste pas insensible non plus. La responsabilité du pastoralisme progressiste des années 1970-1980 a fait le reste et elle a laissé des traces profondes dans la mentalité des générations issues de ce temps.

JPSC