Les miracles existent-ils encore ? Si vous lisez ces mots, tracés à la main avec un stylo-plume et de l’encre, sur une véritable feuille de papier, la réponse est oui, un miracle se déroule sous vos yeux. Dans un monde où tout s’efface, votre ancêtre du XXIe siècle est parvenu à vous transmettre une trace tangible, une empreinte presque oubliée du passé.

Ce matin, alors que j’achetais quelques derniers cadeaux de Noël dans un vrai magasin, au milieu d’une foule vivante et bigarrée, pour vos arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents, Raphaël et Ambre, une question m’a traversé l’esprit : «Au XXIIIe siècle, vous demanderez-vous encore ce qu’était Noël ?» Je n’ai pas la réponse. Elle me semble incertaine, floue, sans écho… évidemment lointaine. Mais, Noël, voyez-vous, c’était l’hiver. Oui, l’hiver… une saison où il faisait froid, où la neige recouvrait les montagnes d’un silence blanc et feutré. J’imagine bien que ce concept climatique doit vous paraître presque irréel… mais, Noël, depuis des siècles, était une soirée de magie, une parenthèse enchantée où l’on se retrouvait en famille, même recomposée.

Dans la plus grande pièce de la maison, on dressait un sapin décoré qui embaumait le lieu d’une odeur résineuse, une crèche pleine de symboles témoignait d’une histoire qui semblait éternelle, et une table généreuse se couvrait de mets qui, même modestes, avaient le goût de l’exception. C’était un moment hors du temps, simple et précieux, où les cœurs se réchauffaient dans la lumière des bougies. Malheureusement, au fil du temps, j’ai vu cette tradition s’effacer lentement, étouffée sous le poids des règlements, des normes, des interdictions et des injonctions émanant de certaines minorités devenues pressantes.

Entre mon XXIe siècle naissant et votre XXIIIe siècle, je fais vibrionner mon imagination. Je ne serai pas là pour voir si la réalité dépassera la fiction, mais voici ce que je crois qu’il adviendra à Noël dans les décennies à venir.

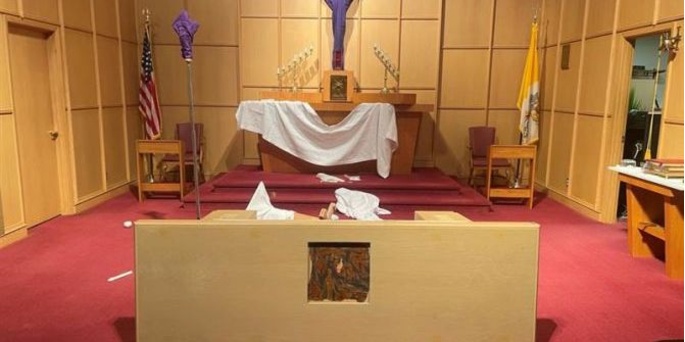

Commençons par la crèche, ce cœur battant de la nuit où l’on célébrait la naissance de l’enfant Jésus. Elle sera, sans surprise, la première victime. À mesure que les années passeront, la petite cabane en bois deviendra le point de mire des régulations. Ses matériaux seront jugés non conformes aux normes environnementales Bâtiment & Environnement. Quant à la paille, elle sera bientôt interdite pour non-respect des exigences NF X 08-070.

Menuisier de son état, Joseph incarne depuis la nuit des temps, selon la CLIC, « l’exploitation invisible des ouvriers modestes »

Mais le véritable tournant arrivera à la fin du XXIe siècle, lorsqu’un organisme gouvernemental, la Mission pour l’Éradication des Usages Historiques (MEUH), décrétera que la simple présence de l’âne et du bœuf dans la crèche «relève d’une perpétuation symbolique de conditions d’élevage à la limite de l’esclavagisme.» La M.E.U.H proclamera que ces pauvres figurines en bois ou en résine «perpétuent une vision archaïque où les animaux sont réduits à des rôles de travailleurs forcés ou de décorations passives, sans consentement, bien sûr». Ainsi, sacrifiés bêtement, l’âne et le bœuf disparaîtront, laissant la crèche orpheline de leur présence silencieuse.

Mais j’ai bien peur que tout ne s’arrête pas là. Ces renoncements, accordés sans résistance, ouvriront la voie à des bouleversements plus vastes. Marie, par essence, deviendra LA cible. Sous prétexte qu’elle représente un modèle figé, la Commission Libre d’Agir pour la Quête de l’Égalité (CLAQUE) criera haut et fort que «célébrer une femme uniquement pour son rôle de mère est une vision archaïque et réductrice, incompatible avec les valeurs d’une société inclusive». La CLAQUE soutiendra que «cette représentation inflige un préjudice considérable aux multiples facettes possibles de la féminité » et manifestera pour que Marie soit retirée de la crèche… Son vœu sera exaucé. Simultanément, la Confrérie pour la Liberté et l’Inclusivité Collective (CLIC) exigera le retrait immédiat de Joseph de la crèche pour éviter qu’il ne devienne «le symbole d’une injustice sociale criante». Menuisier de son état, Joseph incarne depuis la nuit des temps, selon la CLIC, «l’exploitation invisible des ouvriers modestes, particulièrement les jours fériés, où leur labeur reste dans l’ombre». Et, les réseaux feront courir ce slogan jusqu’à vous, né de cette époque : «Quand le patronat trinque, les ouvriers triment.»

Et les rois mages ? Ils feront à leur tour les frais d’un combat idéologique sans précédent. Melchior, Balthazar et Gaspard seront pris dans un tourbillon vertigineux. La Défense des Étrangers contre L’Injustice des Représentations Européennes (DELIRE) multipliera les arguments, affirmant que cette «imagerie dépassée véhicule une vision biaisée et une occidentalisation forcée des figures orientales » et qu’en incarnant «des étrangers riches et bienveillants, les rois mages participent à une vision naïve et faussée des migrations modernes.» Face au DELIRE, chacun prendra ses clic(s) et ses claque(s) et… dans un silence assourdissant préférera se taire, de peur d’être stigmatisés ou, pire encore, d’être catalogués comme conservateurs réactionnaires.

Mais quid de l’enfant Jésus ? Là, tout se compliquera. Sous l’œil vigilant de la Haute Autorité pour la Révision des Modèles et des Options Non Inclusives Excluantes (HARMONIE), la question de son identité sera posée avec une gravité presque scientifique. Les débats seront houleux et longs et inversement.

Face à ceux qui pensent que c’est un garçon, s’érigera un NON catégorique. Trop patriarcal, trop classique. On dénoncera la perpétuation des rôles dominants dans une société historiquement inégalitaire. Une fille ? Là encore, ce sera NON. Même si quelques audacieux de la commission citée plus haut voteront oui, célébrer une fille rappellerait des stéréotypes liés à la maternité, déjà effacés avec la disparition de Marie.

Un enfant non-binaire fera presque l’unanimité, mais le concept sera jugé encore trop restrictif : certains exigeant une approche encore plus inclusive, capable de représenter la diversité infinie des identités. Ils batailleront même à n’en plus finir sur un enfant au genre fluide. Cette option jugée moderne et séduisante affrontera rapidement, un problème. Garantir cette fluidité en temps réel nécessiterait un panneau lumineux interactif indiquant : «Aujourd’hui, l’enfant Jésus se sent…» Cette idée complexe et trop coûteuse sera vite abandonnée.

Je ne résiste pas à l’envie d’imaginer la Ligue pour la Fin des Invisibilités (LFI) qui aura une proposition radicale : remplacer l’enfant Jésus par un rayon de lumière éco-responsable, censé incarner une essence pure, débarrassée de toute notion de genre ou d’identité. Ce rayon, certifié neutre en carbone, sera présenté comme l’avenir de Noël. Une idée qui ne fera pas long feu…

Devant l’impasse, les 27 sages de cette haute Autorité proposeront une solution neutre : l’utilisation du pronom universel « iel », censé satisfaire tout le monde. Mais là encore, une nouvelle polémique éclatera : les puristes du langage dénonceront une offense grammaticale, tandis que d’autres exigeront la création d’un pronom inédit, qui ne verra jamais le jour.

Au bout du bout, l’organisme reconnu d’utilité publique expliquera que «la question reste impérativement ouverte et qu’il ne faut surtout pas imposer une identité normative qui risquerait de froisser la sensibilité collective». Dès lors, la décision officielle et irrévocable sera annoncée : ceux qui souhaitent célébrer pourront déposer un carré de tissu blanc en coton bio (33 cm x 33 cm), sur lequel sera inscrit, avec une encre végétale : « Identité en cours de réflexion. »

Quant au dîner de Noël, lui aussi il aura disparu. Foie gras, escargots, huîtres, dinde, saumon fumé… Même la bûche de Noël aura été éliminée

Et c’est ainsi que peu à peu, les symboles disparaîtront, effacés par la lame de fond d’un progressisme trop zélé, laissant la crèche vidée de ses figures historiques et de sa mémoire.

De la crèche au sapin, il n’y a qu’un pas. Coupable lui aussi d’empreinte carbone excessive et de déforestation, il laissera, j’en suis persuadé, au BioSapin HoloV2, un sapin holographique habillé des guirlandes luminescentes biodynamiques et les éco-orbites nano-plasmatiques, alimentées par micro-fusion énergétique neutre en carbone. Quant au dîner de Noël, lui aussi aura disparu. Foie gras, escargots, huîtres, dinde, saumon fumé… Même la bûche de Noël aura été éliminée. Tout aura disparu sous les coups des directives du Groupe de Réflexion sur l’Obésité et le Sucre (GROS). À la place, le GROS aura imposé un repas 100 % végan, bio et locavore, sous réserve de remplir le Formulaire MIAM pour prouver son faible impact carbone.

Mais pour pouvoir organiser cette unique soirée de Noël, il aura fallu s’y prendre de longs mois à l’avance. L’administration toujours plus nombreuse ayant inventé des formulaires. Encore et toujours.

Le Recueil d’Informations Dues pour l’Inscription Cérémonielle à Usage Limité et Encadré (RIDICULE) sera le plus complexe à remplir. Ceci étant le sésame pour évaluer votre impact environnemental et culturel. Il faudra scrupuleusement expliquer qui vient, d’où, pourquoi, jusqu’à quand ? Quel sera le menu… Seule son acceptation vous donnera accès à la Notification Officielle pour la Neutralité et la Surveillance des Événements Non Standardisés (NON-SENS). En signant le NON-SENS, vous vous engagerez à ne rien faire d’original, de spontané ou symbolique lors de votre soirée.

Cette notification devra être transmise en triple exemplaire au Service de Traitement Unifié des Protocoles d’Inscriptions et de Déclarations Exceptionnelles (STUPIDE) avant le 16 décembre. Le STUPIDE, après examen, sera l’ultime service autorisé à valider votre soirée.

Au fil des ans, les soirées de Noël deviendront Kafkaïennes. Et voilà, mes petits, comment Noël, nuit autrefois magique, sera devenue neutre, aseptisée et tellement réglementée qu’elle en aura fini par s’évanouir...

Mais j’ai un espoir. Oui, j’ose espérer qu’à l’heure où vous lisez ces lignes, je me suis trompé et qu’il existe chez vous, un sapin qui sent bon la forêt, une crèche pleine de symboles et une table où l’on se retrouve dans la joie et les rires. Qu’il y a, encore, un peu de magie pour illuminer les yeux et réchauffer les cœurs.

Et ça ce n’est pas un miracle… mais la volonté de vos aïeux d’avoir fait perdurer notre histoire.

Avec tout mon amour.

(*) Le nom de toutes les associations, mouvements et autres organisations mentionnés dans ce texte est totalement imaginaire. Toute ressemblance avec des organismes existants serait pure coïncidence... ou alors le fruit d’une imagination un peu trop inspirée.