De Christophe Geffroy, directeur du mensuel « La Nef » :

« Sans doute pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, une civilisation n’a officiellement aucun Dieu; ses instances autorisées agissent en toutes choses comme si Dieu n’existait pas. Cette civilisation, c’est la nôtre, l’Occident, jadis chrétien et aujourd’hui profondément déchristianisé en un temps record. Certes, chacun peut croire, pratiquer une religion, mais la foi est désormais une affaire privée censée ne pas empiéter dans la sphère publique.

L’alternative est très simple : ou Dieu existe ou il n’existe pas, il n’y a pas de tierce position. Officiellement, en tant qu’institution étatique, nous avons donc fait un choix : il n’existe pas. Bien que nos régimes se veulent « neutres » (« laïques ») et pensent être parvenus à cette neutralité en protégeant la liberté de religion et de culte – dans la limite de l’ordre public –, ils sont, de fait, athées. Dans la situation historiquement inédite qui est la nôtre, peut-être est-ce là un moindre mal et finalement le seul équilibre viable qui maintienne encore une certaine paix civile.

Le rejet de Dieu sans conséquence ?

Que les non-croyants, apparemment devenus majoritaires, se satisfassent de cet état ou même le défendent semble normal et naturel. En revanche, cela est plus surprenant de la part des croyants : n’est-il pas extraordinaire qu’ils ne s’interrogent jamais sur le rejet de Dieu au sein de nos sociétés surdéveloppées et de ses possibles conséquences ? Historiquement, n’y a-t-il donc aucun lien entre l’effacement de Dieu de la Cité et des consciences, d’une part, et le lent déclin d’une Europe apostate, d’autre part ? Est-ce simple hasard si, dans ce contexte, surgissent en Occident des idéologies matérialistes criminelles, à l’origine de deux atroces conflits mondiaux, véritable suicide collectif européen ? N’y a-t-il également aucun lien entre cet effacement de Dieu et l’exacerbation d’un hubris prométhéen qui revendique l’autonomie de l’homme, de sa volonté toute-puissante déliée de toute limite, morale notamment ?

Dans notre postmodernité, nous bénéficions de conditions de vie et de santé jamais atteintes, et pourtant le mal-être n’a jamais été aussi répandu ; nombre de nos contemporains affirment être moins heureux que les générations précédentes. Cette crise n’est-elle pas la conséquence du vide intérieur qui nous anime, de l’absence de sens donné à nos vies ? Assurément, même si le sujet est tabou, la principale dimension de la crise que nous vivons est spirituelle et tient à l’ignorance de Dieu.

L’affaiblissement du christianisme conduit à une incompréhension croissante de l’univers chrétien. La vision de la famille et des enfants, le concept de loi morale naturelle sont devenus inaudibles pour beaucoup, souvent plus par inculture que par hostilité. Lors d’un récent débat entre Fabrice Hadjadj et Antoine Bueno sur la limitation des naissances, ce dernier osait cet aveu révélateur : « Je ne comprends à peu près rien à la réponse de mon contradicteur. On ne parle pas la même langue » (1). Ces paroles sont terribles en ce qu’elles montrent combien les fractures s’aggravent au point même que l’on ne se comprend plus, si bien que disparaît peu à peu toute base minimum commune permettant la vie en société dans la paix et le respect de l’autre.

Le triomphe du manichéisme

Et ce facteur inquiétant est amplifié par l’extension de la pensée obligée qui ramène la complexité du monde à une vision manichéenne. Les sujets sur lesquels le débat devient impossible, pour lesquels existe une « vérité officielle », ne cessent de s’étendre : l’avortement, le genre, le Covid, le conflit russo-ukrainien… alimentant ainsi les fantasmes complotistes. Sur ces questions, les opposants à la doxa dominante ne sont pas traités comme de légitimes contradicteurs, ce qui devrait aller de soi en démocratie, mais comme des ennemis à éliminer : on ne discute pas avec de telles gens, on les discrédite, on les criminalise, on les exclut du périmètre de la respectabilité pour que, médiatiquement, ils n’existent plus.

Je ne vois pas comment résorber les fractures évoquées plus haut, symptômes de la « décivilisation » et « barbarisation » de nos sociétés, sans parvenir à rechristianiser une partie des Français. Je suis intimement persuadé que c’est le rayonnement de toutes les âmes saintes qui recherchent Dieu sincèrement, les prières qui montent vers lui inlassablement qui empêchent le monde de se défaire complètement – d’où l’importance cruciale des ordres religieux contemplatifs.

Dans la Bible, l’indifférence à l’égard de Dieu est fréquente ; et même lorsque Dieu s’est incarné en son Fils, combien l’ont écouté et ont cru en lui ? Dans l’Ancien Testament, le peuple élu a souvent renié Dieu, nous sommes analogiquement dans une situation comparable. Je ne dis pas que nos malheurs sont un châtiment divin, je dis que la rupture avec l’ordre surnaturel a brisé également l’harmonie de l’ordre naturel qui part ainsi à la dérive : les lois naturelles bafouées suffisent à nous faire perdre pied selon le cours normal des choses. Et dans la Bible, à chaque fois, le seul remède a été de revenir au Dieu de l’Alliance. Peut-être, nous chrétiens, devrions-nous prendre la Bible un peu plus au sérieux…

Christophe Geffroy »

Ref .Se poser la question de Dieu

A propos de Christophe Geffroy

Fondateur et directeur de La Nef, auteur notamment de Faut-il se libérer du libéralisme ? (avec Falk van Gaver, Pierre-Guillaume de Roux, 2015), Rome-Ecône : l’accord impossible ? (Artège, 2013), L’islam, un danger pour l’Europe ? (avec Annie Laurent, La Nef, 2009), Benoît XVI et la paix liturgique (Cerf, 2008).

« ANALYSE DE L'ACTUALITÉ : Maintenant formellement gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, le nouveau monarque a précédemment démontré une estime pour l'Église catholique, mais la substance de sa foi personnelle est quelque peu incertaine.

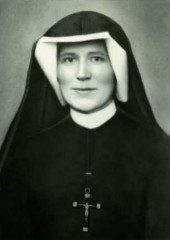

« ANALYSE DE L'ACTUALITÉ : Maintenant formellement gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, le nouveau monarque a précédemment démontré une estime pour l'Église catholique, mais la substance de sa foi personnelle est quelque peu incertaine. MARIE FAUSTINE KOWALSKA

MARIE FAUSTINE KOWALSKA