L’abbaye historique de Lagrasse fut rachetée en 2004 par les chanoines réguliers de la Mère de Dieu (qui, en ce temps, avaient d’abord espéré pouvoir reprendre l’abbaye de Val-Dieu, au diocèse de Liège). La communauté compte aujourd’hui 36 chanoines et se trouve, à nouveau, un peu à l’étroit dans ses murs : elle cherche à déléguer 8 de ses membres pour animer maintenant une Fondation en lien avec la Maison Mère implantée à Lagrasse…

L’abbaye historique de Lagrasse fut rachetée en 2004 par les chanoines réguliers de la Mère de Dieu (qui, en ce temps, avaient d’abord espéré pouvoir reprendre l’abbaye de Val-Dieu, au diocèse de Liège). La communauté compte aujourd’hui 36 chanoines et se trouve, à nouveau, un peu à l’étroit dans ses murs : elle cherche à déléguer 8 de ses membres pour animer maintenant une Fondation en lien avec la Maison Mère implantée à Lagrasse…

Mais qui sont donc ces Chanoines Réguliers ? Interview du Père Dominique, Prieur de l’abbaye, publiée sur le site « Le Rouge et le Noir » :

R&N : Il est facile de distinguer un religieux d’un moine : les deux suivent une règle et font des vœux, mais seul le second fait vœu de stabilité. En revanche, il est plus difficile de comprendre la spécificité de la vie canoniale : comment l’expliqueriez-vous ?

Père Dominique : Le terme de ‘chanoines réguliers’ apparu au XIIe siècle désigne une réalité bien plus ancienne : déjà saint Eusèbe de Verceuil puis saint Augustin, au IVe siècle, avaient réuni leur clergé dans un monastère. Inspirés par le début des Actes des Apôtres où sont décrits les premiers chrétiens mettant tout en commun et vivant autour des Douze [1], les chanoines réguliers sont la partie du clergé diocésain qui fait le choix de la radicalité évangélique, vécue à travers la vie commune et la profession des vœux. Ils sont donc à la fois dans le monde religieux et dans le monde diocésain. À ce titre, il est intéressant de voir dans l’histoire de l’Église comment la vie commune en général et le modèle canonial en particulier sont souvent revenus comme propositions pour la réforme du clergé.

Tandis que le moine a quitté la ville et le monde pour chercher Dieu, le chanoine régulier est un prêtre ou un clerc diocésain dévoué au service d’une église. Il ne fait pas vœu de stabilité comme le moine, mais sa consécration se fait dans l’offrande de lui à l’église à laquelle il appartient : « Offerens, trado meipsum ecclesiae N. » qu’on peut traduire imparfaitement par « Je m’offre et me livre à l’église de N. » Cette église est à la fois un bâtiment de pierres et une réalité spirituelle incluant les fidèles. Ce lien est encore aujourd’hui le point commun entre chanoines séculiers (notamment les chanoines des cathédrales) et chanoines réguliers. Si donc vous cherchez des moines, cherchez un désert, un lieu retiré où ils aimeront être seuls avec Dieu ; mais si vous cherchez des chanoines, allez dans les villes ou du moins dans des lieux fréquentés, où ces pasteurs pourront s’occuper du troupeau.

Nous sommes souvent confondus avec des moines en raison de notre longue histoire commune (faite d’emprunts, de transferts, mais aussi de disputes !). La vie monastique a été considérée tout au long du Moyen-Âge comme une référence en matière de conversion et de sainteté ; les Chapitres (communautés canoniales) et les évêques désireux de réforme allaient chercher là les usages propres à soutenir la ferveur. Mais ces points communs recouvrent, dans le monde canonial, un élan différent, où la charité fraternelle et pastorale à la suite du Christ constitue le cœur de l’effort de conversion.

À la différence du moine, le chanoine met le sacerdoce au cœur de sa vocation : l’apostolat est le fruit normal de sa vie liturgique et contemplative ; loin d’être une parenthèse, voire un danger, il est d’abord un lieu de sanctification et d’imitation du Christ. Des laïcs ou des clercs non prêtres peuvent bien sûr s’associer à cette vie, mais en communiant à l’esprit sacerdotal et en participant plus ou moins directement au ministère.

Nous nous ressemblons enfin par le chant des Heures liturgiques, mais là encore, ce point commun cache deux attitudes spirituelles différentes : les chanoines réguliers ont simplement conservé l’usage des premiers temps, où en tout lieu l’évêque, son clergé et les fidèles – c’est à dire toute l’Église – se réunissaient quotidiennement pour prier Dieu ensemble, principalement aux Laudes et aux Vêpres, et non seulement autour de l’Eucharistie les jours où elle était célébrée. La liturgie monastique, elle, s’est élaborée à partir de la vocation des moines à prier sans cesse, d’où la longueur plus conséquente de leur Office et l’importance de la prière nocturne.

R&N : Votre règle est tirée de celle de saint Augustin, quelle est-elle ? Quel est son sens ?

Père Dominique : Les premiers mots de la Règle de St Benoît – « Écoute, mon fils les préceptes du maître et tends l’oreille de ton cœur » – suggèrent que l’obéissance et la docilité à un maître spirituel, l’Abbé, sont au point de départ de la vocation monastique. Les premiers mots de notre Règle donnent l’âme de notre vie : « D’abord, puisque c’est pour cela que vous êtes réunis en communauté, habitez unanimes dans la maison et ayez une seule âme et un seul cœur, tendus vers Dieu. » L’unité entre nous, au nom du Christ, est le socle de notre vocation.

Saint Augustin a beaucoup contemplé et médité le mystère de l’Église unie et embellie par la charité reçue de Dieu. Le serviteur de l’Église qu’est le clerc, et a fortiori le chanoine, est particulièrement sensible à cette ecclésiologie fondée non sur la juridiction ou la Hiérarchie seule, mais d’abord sur la communion dont Dieu est la source, le modèle et le but. Une communauté qui suit la Règle de saint Augustin s’efforce avant tout, à l’image des premiers chrétiens de Jérusalem, de rendre visible ce mystère de charité et d’offrir aux fidèles la possibilité d’en faire l’expérience.

Le reste de la Règle traite des trois vœux, toujours en lien avec l’unité. La pauvreté est particulièrement développée, faisant de ce texte la référence incontournable pour la vie canoniale : la mise en commun des biens a toujours été la porte étroite par laquelle on entre dans la vocation de chanoine régulier. Plusieurs Chapitres ont refusé ce passage, préférant la sécularité, d’autres ont affadi leur élan originel par le retour plus ou moins progressif à la propriété privée. Sur ce point, la comparaison entre moines et chanoines a souvent été un aiguillon stimulant pour ces derniers.

La pauvreté est d’ailleurs ce qui distingue aujourd’hui encore la vie canoniale régulière des nombreux et bons efforts qu’on peut observer de vie commune des prêtres : pour devenir radicale et porter tous les fruits qu’elle contient en germe, cette vie commune demande une pauvreté scellée par un vœu et par le renoncement à la propriété privée.

Au XIIe siècle, de nombreux groupes de clercs diocésains ont embrassé la vie canoniale pour s’engager plus en avant dans la sainteté sacerdotale ; aujourd’hui où la figure du prêtre est blessée et moins bien comprise même au sein de l’Église, on ne peut que souhaiter un nouvel élan de ‘régularisation’ du clergé. Saint Augustin propose, avec sa Règle, un ‘kit radicalité évangélique’ à l’usage des prêtres de paroisse ; avis aux amateurs !

R&N : De quelle autre manière l’enseignement augustinien infléchit-il votre vie de chanoine ?

Au lieu « d’infléchir », je dirais plutôt « élargir » ! Le disciple qui se met à l’école de saint Augustin découvre, comme dans Narnia, que l’intérieur est plus grand que l’extérieur. La pensée de l’évêque d’Hippone est ample par l’abondance des écrits et des sujets abordés, mais surtout par la hauteur de vue.

Son amour de l’unité dans la charité développe, chez ceux qui le suivent, une souplesse qui sait harmoniser les différences : c’est très utile dans une vie de communauté ! Se réjouir de posséder ensemble ce qui nous rassemble – l’essentiel – et accepter que nous puissions rester libres et divers sur le reste. Parfois même il faut être longanime, quand un frère se trompe ou se durcit, pour ne pas le briser en appliquant une justice trop raide.

Le même esprit anime l’apostolat du chanoine régulier : se mettre au service des âmes en leur apportant une doctrine éprouvée – saint Augustin était très fidèle au Siège de Pierre – mais avec le soucis de la rendre aimable, vivifiée par la charité. Offrir aux gens la possibilité de faire l’expérience de Dieu dans une communauté accueillante porte davantage de fruits missionnaires qu’un discours persuasif.

On pourrait ajouter, parmi les héritages augustiniens, la joie, fruit de l’amour ; la vie d’amitié dans le Christ qui soude la communauté canoniale, dans la simplicité et la confiance, rayonne naturellement au-dehors. Une personne accueillie dans un lieu canonial doit ressentir qu’elle pourra ici se reposer, confier ses soucis et goûter la paix.

R&N : L’Aude est un département marqué par le catharisme et le protestantisme : avez-vous réussi à trouver votre place malgré tout ?

Père Dominique : À vrai dire, le catharisme comme tel ne marque plus que les panneaux touristiques ! Il a laissé dans l’Aude en revanche un vague anticléricalisme, renforcé par la forte présence, à une époque plus récente, des loges maçonniques et du socialisme radical. Pour nous, appelés à prendre racine dans ce lieu, les premiers contacts n’ont pas toujours été faciles ; il faut beaucoup de patience et d’attention pour s’imprégner de la culture locale. Après quinze années de présence dans le département, même si on n’en est pas encore à la pleine intégration dans le paysage, beaucoup de liens se sont tissés, auprès de nombreuses personnes d’horizons divers.

L’Aude est marquée également par un grand élan monastique pendant l’ère carolingienne. À Lagrasse en particulier nous sommes héritiers de dizaines de générations de moines, de Charlemagne à la Révolution. Ces légions de témoins dont nous prenons la suite prient aujourd’hui pour nous, pour une nouvelle évangélisation de cette terre.

Notre mission de pasteurs ancrés dans un lieu nous sensibilise par ailleurs au travail lent, sur des durées longues ; ce n’est pas comme si nous devions partir demain et donner le maximum en une journée ! La très Sainte Vierge qui règne à Lagrasse depuis 1200 ans nous enseigne à patienter, à laisser la grâce germer lentement dans les cœurs. Quinze années sont très peu finalement pour juger de notre intégration ; nous en jugerons mieux quand tous ceux qui vivent dans l’Aude seront nés après notre implantation !

R&N : Vous avez un projet de fondation. Pouvez-vous nous en parler ? Pourquoi avez-vous eu besoin de vous développer ?

Père Dominique : La vie canoniale se conjugue également dans des prieurés de petite taille, dépendants de l’abbaye mère. Ces communautés plus petites et plus souples permettent une proximité plus grande auprès des fidèles, davantage de disponibilité à la mission et une vie fraternelle plus resserrée.

Aujourd’hui, avec trente-six chanoines, nous sommes près d’avoir rempli l’abbaye et nous sentons depuis plusieurs années le besoin d’épanouir notre identité canoniale en ouvrant une première maison dépendante. Elle serait comme un satellite de l’abbaye : il ne s’agit pas d’un essaimage, mais d’un agrandissement et d’un plus grand engagement au service de la mission.

Nous cherchons un lieu où le travail pastoral serait abondant, susceptible d’occuper les huit chanoines qui seraient envoyés. Des évêques, sensibles à notre vocation de religieux et de pasteurs, nous proposent régulièrement des lieux d’implantation ; nous portons ce projet dans la prière et dans la réflexion… Mais il est un peu trop tôt pour donner davantage de détails !

[1] Cf le passage clé de Ac 4,32-35 : « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. »

16 novembre 2019 Eschaud

JPSC

On peut presque toujours prévoir les limites, l’objet et le langage particulier des synodes. Mais un nouveau terme susceptible d’être significatif a émergé lors des derniers jours du Synode de l’Amazonie. Selon certains les participants au synode ont parlé de changement de mentalité : nous ne penserions plus être les seigneurs et maîtres de la nature, mais ne serions que des ”visiteurs” en ce monde.

On peut presque toujours prévoir les limites, l’objet et le langage particulier des synodes. Mais un nouveau terme susceptible d’être significatif a émergé lors des derniers jours du Synode de l’Amazonie. Selon certains les participants au synode ont parlé de changement de mentalité : nous ne penserions plus être les seigneurs et maîtres de la nature, mais ne serions que des ”visiteurs” en ce monde. L’abbaye historique de Lagrasse fut rachetée en 2004 par les chanoines réguliers de la Mère de Dieu (qui, en ce temps, avaient d’abord espéré pouvoir reprendre l’abbaye de Val-Dieu, au diocèse de Liège). La communauté compte aujourd’hui 36 chanoines et se trouve, à nouveau, un peu à l’étroit dans ses murs : elle cherche à déléguer 8 de ses membres pour animer maintenant une Fondation en lien avec la Maison Mère implantée à Lagrasse…

L’abbaye historique de Lagrasse fut rachetée en 2004 par les chanoines réguliers de la Mère de Dieu (qui, en ce temps, avaient d’abord espéré pouvoir reprendre l’abbaye de Val-Dieu, au diocèse de Liège). La communauté compte aujourd’hui 36 chanoines et se trouve, à nouveau, un peu à l’étroit dans ses murs : elle cherche à déléguer 8 de ses membres pour animer maintenant une Fondation en lien avec la Maison Mère implantée à Lagrasse…

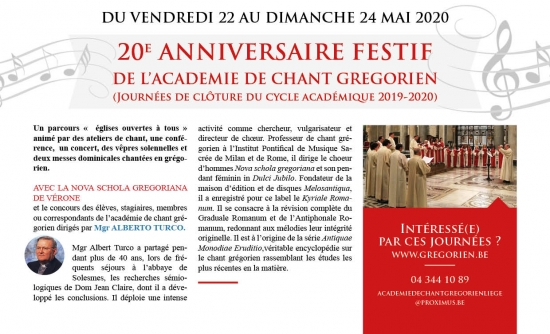

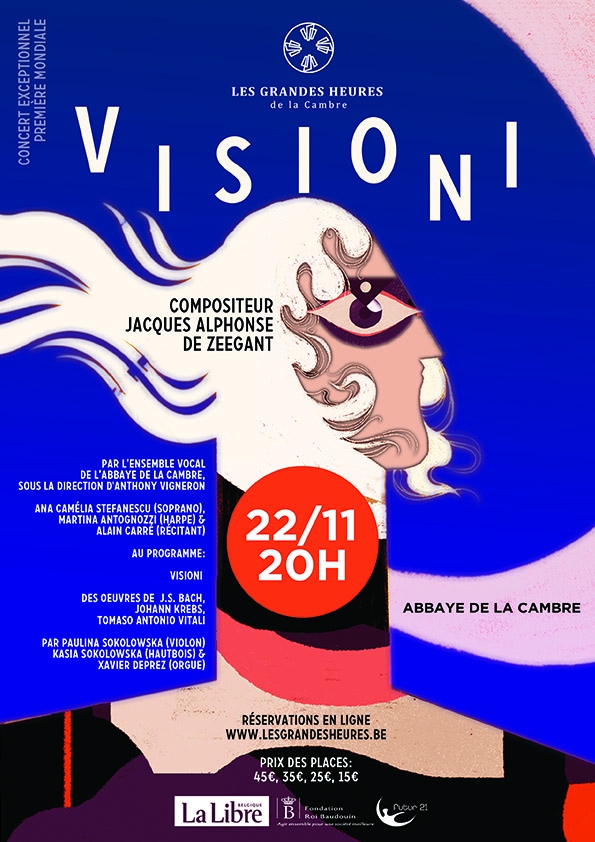

A Liège, de mi-novembre 2019 à fin mai 2020: une offre dédiée au chant grégorien et qui s’élargit à la formation de la voix

A Liège, de mi-novembre 2019 à fin mai 2020: une offre dédiée au chant grégorien et qui s’élargit à la formation de la voix