cliquer sur l'image

Spiritualité - Page 323

-

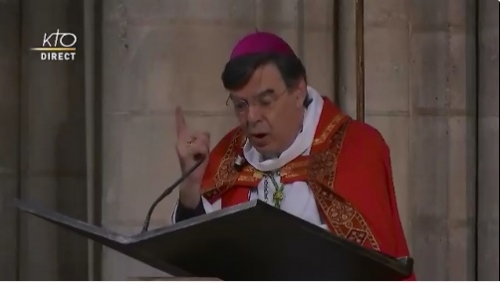

Le message fort de Mgr Aupetit lors de la veillée pour la vie à Notre-Dame de Paris (16 mai)

Lien permanent Catégories : Actualité, Défense de la Vie, Eglise, Ethique, Foi, Spiritualité 0 commentaire -

Dix mille pèlerins attendus à Chartres ce week-end de Pentecôte

De Thomas Renaud sur aleteia.org :

Chartres : des milliers de pèlerins attendus ce week-end

P. Deliss / GODONG

À l’approche du week-end de la Pentecôte, près de 10.000 pèlerins se préparent à marcher, prier et chanter jusqu’à Chartres.

Alors que chaque pèlerin vérifie son sac, ausculte la météo et tente de convaincre un dernier ami indécis de venir marcher à ses côtés, les organisateurs, eux, se préparent à une belle édition. Le nombre d’inscrits semble, cette année encore, poursuivre sa croissance. Un beau signe d’espérance, mais aussi un casse-tête pour une organisation qui se veut millimétrée.

Une semaine avant le départ de la colonne de Notre-Dame de Paris, l’association Notre-Dame de Chrétienté, organisatrice du plus grand pèlerinage marcheur de France, a dû se résoudre à clôturer les inscriptions au sein des chapitres enfants et familles. Et puis deux évènements viendront également « récompenser » les efforts des pèlerins, à Chartres. La présence du cardinal Robert Sarah, qui célèbrera la messe du lundi de Pentecôte, et l’ostension des reliques de saint Padre Pio, exceptionnellement présentes en France.

Lire aussi : Le nouvel évêque de Chartres rejoint son diocèse… à pieds !

-

Le témoignage d’un jeune séminariste belge étudiant au séminaire de Wigratzbad en Bavière

Témoignage d’un séminariste : « Cela ne venait pas de moi mais de Dieu »

Jeune séminariste à Wigratzbad, en Bavière, Alexis Piraux a accepté de répondre à quelques questions à propos de son parcours. Etant belge, il a d’abord étudié la théologie à l’UCL avant d’entrer au séminaire de la Fraternité Saint-Pierre (FSSP).

Jeune séminariste à Wigratzbad, en Bavière, Alexis Piraux a accepté de répondre à quelques questions à propos de son parcours. Etant belge, il a d’abord étudié la théologie à l’UCL avant d’entrer au séminaire de la Fraternité Saint-Pierre (FSSP).Quand avez-vous su que vous vouliez devenir prêtre ? Y a-t-il eu une sorte de déclic ?

Sans doute y a-t-il eu un jour un « déclic », un jour où pour la première fois j’ai pris conscience que je portais en moi le désir de devenir prêtre. Mais je n’ai pas de souvenir de ce jour. Ce qui est sûr, c’est que le temps passant, la conviction que Dieu m’appelait au sacerdoce s’est ancrée de plus en plus profondément dans mon esprit.

Quelles ont été les grandes étapes de votre parcours ?

Je voulais rentrer au séminaire dès la fin de mes études secondaires. Mes parents m’ont alors encouragé à aller d’abord à l’université, pour prendre le temps de discerner davantage. J’ai étudié la théologie pendant cinq ans à Louvain-la-Neuve. Je ne cache pas que pendant ces années, pour diverses raisons, parmi lesquelles la vie étudiante et un manque de formation spirituelle, le désir de devenir prêtre a été plus ou moins fort. Je dois cependant reconnaître que, même au creux d’une terrible crise spirituelle et d’un certain relâchement moral, triomphait toujours cette conviction d’être appelé au sacerdoce. C’est alors que j’ai vraiment compris que cela ne venait pas de moi mais de Dieu. Après mes études, j’ai pris la décision d’entrer au séminaire interdiocésain de Namur.

C’est au cours de mon passage à Namur que, suite à des lectures, je me suis intéressé à la liturgie traditionnelle, ou forme extraordinaire du rite romain. J’ai assisté de temps en temps à la messe traditionnelle en semaine et certains dimanches. Rapidement j’ai senti ma vocation sacerdotale s’enraciner et se développer dans le cadre de la liturgie traditionnelle.

Mon essai au séminaire ayant pris fin après quelques mois, j’ai travaillé un an comme professeur de religion dans l’enseignement spécialisé ; et en même temps, je suivais l’année d’agrégation à l’UCL. Cette année « de transition » a été l’occasion d’approfondir non seulement ma connaissance et mon attachement à la liturgie traditionnelle, mais également ma foi et ma vie de prière. Je découvrais davantage la richesse de la foi et de la spiritualité catholiques. Je me suis également reposé la question de la vocation. J’avais été quelque peu déstabilisé par la fin de mon essai au séminaire. Dieu voulait-il vraiment que je sois prêtre ? En plus, je faisais à l’époque la connaissance de jeunes femmes catholiques pieuses et sérieuses … J’ai sérieusement envisagé le mariage ! J’ai pu faire un bon discernement, avec l’aide de mon directeur spirituel, et d’une retraite d’une semaine à l’abbaye du Barroux en France. Je suis ensuite allé visiter le séminaire de la Fraternité Saint-Pierre à Wigratzbad (Bavière), où j’ai pu rencontrer les prêtres formateurs et des séminaristes. J’ai rempli le dossier de candidature … Et maintenant je suis en troisième année. Et tout va bien, grâce à Dieu.

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Eglise, Foi, Jeunes, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

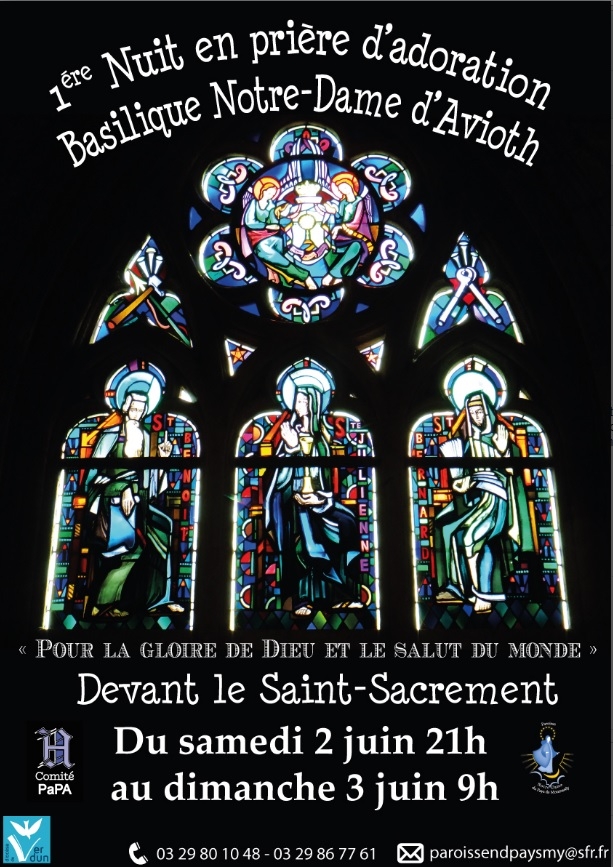

Avioth, 2-3 juin (Fête-Dieu) : nuit d'adoration à la basilique Notre-Dame

"Avioth (France, 55, 10km d'Orval), 1ère Nuit d'Adoration "POUR LA GLOIRE DE DIEU ET LE SALUT DU MONDE".

"Avioth (France, 55, 10km d'Orval), 1ère Nuit d'Adoration "POUR LA GLOIRE DE DIEU ET LE SALUT DU MONDE".

Du samedi 2 juin, 21h au dimanche 3 (Fête-Dieu), 9h. Clôture par la messe du Saint-Sacrement à 9h30.Possibilité de loger sur place ou de planter sa tente. 0033 329 867761.Le vitrail représenté sur l'affiche est visible depuis le choeur de la Basilique, puisqu'il est situé dans l'axe de la Tour eucharistique, mais c'est en parcourant le déambulatoire que l'on peut le mieux l'admirer. La présence de Sainte Julienne en ce lieu s'explique sans doute par sa proximité avec Jacques Pantaléon, futur Urbain IV, qui fut archidiacre de Liège avant de devenir, de 1253 à 1255, évêque de Verdun, diocèse auquel est rattachée Avioth. Quant à Saint Bernard, on sait que de passage à Avioth, sans doute lors de sa visite à Orval en 1132, il demanda que soit chanté le Salve Regina à la fin de chaque office. Cette recommandation est encore honorée de nos jours. La présence de Saint Benoît témoigne de l'influence bénédictine dans la région à cette époque, à travers notamment l'Abbaye féminine toute proche de Juvigny, où sont conservées des reliques du saint de Nurcie et de sa soeur, sainte Scolastique.

-

La Fête-Dieu 2018 à Liège : du 29 mai au 10 juin, pour tous les goûts

Pré-programme des festivités: cliquez sur les liens

ci-dessous

pour avoir plus d’informations.

Mardi 29 mai

20h00 Conférence d’ouverture: « Que nous apportent 2.000 ans de vie Eucharistique des Communautés Syriaques persécutées ? » par le père Fikri Gabriel, pasteur de l’Eglise Syriaque à Liège

Mercredi 30 mai

14h00-16h30 Adoration silencieuse au sanctuaire de sainte Julienne de Cornillon: « Demeurez en présence du Ressuscité au cours de longs silences où rien ne semble se passer » frère Roger Schutz, Taizé

9h30 Laudes animées par les bénédictines, Collégiale Saint-Martin. 10h00-18h00 Journée d’adoration, Collégiale Saint-Martin.

19h00 Eucharistie festive de la Fête-Dieu, présidée par Mgr J-P. Delville, évêque de Liège, Collégiale Saint-Martin.

21h30-24h00 NightFever & 1.000 bougies pour la paix, Cathédrale Conversion de Saint Paul.

Vendredi 1 juin

9h00 Eucharistie, Cathédrale Conversion de Saint Paul.

9h30 Présentation de l’enquête « Mann hou ? La messe c’est quoi pour vous ? ». Cathédrale Conversion de Saint Paul.

10h00-17h00 Journée d’adoration, animée par le Mouvement Eucharistique Liégeois (MEL), Cathédrale Conversion de Saint Paul.

10h00-11h00 Adoration, méditations et prières à Jésus réellement présent, animée par le chanoine J. Bodeson, Cathédrale Conversion de Saint Paul.

20h00 Conférence par Mgr J-P Delville : « La Fête-Dieu, sacrement du corps et du sang du Christ, fruits de l’Arbre de Vie », sanctuaire de sainte Julienne de Cornillon

Samedi 2 juin

11e édition des Journées des Eglises Ouvertes le samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 sur le thème « 1001 visages ».

14h00-18h00 Balade contée « De la source sainte-Julienne à Retinne à l’ancienne léproserie de Cornillon où vécut sainte Julienne ».

16h00 Procession de la Fête-Dieu autour de la chapelle de Tancrémont.

18h00 Messe avec les clarisses au sanctuaire de sainte Julienne de Cornillon

Dimanche 3 juin

10h00 Solennité de la Fête-Dieu, célébrée selon le missel de Saint Jean XXIII par Mgr Jean-Pierre Delville et suivie d’une réception ouverte à tous.

13h00-18h00 Exposition d’art sacré sur la Fête-Dieu, en partenariat avec le Trésor de la Cathédrale de Liège, église du Saint Sacrement.

Sanctuaire de sainte Julienne de Cornillon

10h15 Louange festive animée par la Communauté de l’Emmanuel

11h00 Messe festive UP Outremeuse en plein air et pic-nique tiré du sac, présidée par le doyen Jean-Pierre Pire

12h00-17h00 Adoration eucharistique, avec les clarisses.

14h30 Projection du film « Le grand miracle », pour tous et enfants à partir de 7 ans. Le film d’animation qui vous fera vivre la messe autrement.

16h30 Vêpres et Salut au Saint-Sacrement

Sanctuaire Notre-Dame de Banneux

10h30 Messe internationale présidée par le Cardinal Versaldi, Préfet de la Congrégation pour l’éducation catholique

14h00 Procession du Saint Sacrement dans le Sanctuaire suivie du Salut et la Bénédiction des malades, présidées par le Cardinal Versaldi, Préfet de la Congrégation pour l’éducation catholique

16h00 Messe en français avec la participation de la chorale de la Vierge des Pauvres.

Lundi 4 juin

18h00 Eucharistie pour la fête de la bienheureuse Eve de saint-Martin, par Mgr Delville avec verre de l’amitié, collégiale saint-Martin

10h00 Messe à l’église sainte-Marie des Anges et départ du pèlerinage en autocar

11h00 Pèlerinage sur la tombe de sainte Julienne de Cornillon à l’abbaye de Villers-la-VilleRejoignez la page Facebook de l’évènement :

https://www.facebook.com/Liegefetedieu/

JPSC

-

L'Ascension, fête de l'Espérance

Homélie de la solennité de l’Ascension du Seigneur (source)

Homélie de la solennité de l’Ascension du Seigneur (source)« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. »

Homélie de la solennité de l’Ascension - Année B - Père Pierre-Marie (2015=

Texte de l’homélie :

Frères et Sœurs bien-aimés,

Nous le savons, la fête de l’Ascension, c’est la fête de l’Espérance. C’est ce qui a déjà été dit dans la prière d’ouverture que j’ai prononcée au commencement de cette célébration :

« Il nous ouvre les portes du Ciel, et c’est là que nous vivons en Espérance. »

L’Espérance c’est ce que le Seigneur, Lui-même monté dans les Cieux avec son corps et son âme, nous appelle à vivre. L’Espérance, c’est croire aux promesses de Dieu. Et le Pape Benoît XVI a rédigé, il y a quelques années, une encyclique à la fois très profonde et accessible sur le thème de l’Espérance. Et il se posait la question :

" Est-ce que l’Espérance chrétienne a un sens aujourd’hui ?"

Parce que force est de constater que la foi en la vie éternelle a des conséquences considérables.

Par exemple dans l’éducation. Lorsqu’on met un enfant au monde, si nous croyons que nous le mettons au monde non pas pour la fosse mais pour la vie éternelle, cela entraine une manière particulière d’éduquer ! Déjà on prépare son cœur pour contempler Dieu ! Et la différence, me semble-t-il entre l’enseignement catholique et l’enseignement public se trouve là. Des bons et des mauvais établissements, il y en a dans les deux parties. Mais dans l’enseignement catholique, quand il est digne de ce nom, on enseigne les enfants, on les élève dans l’intelligence, mais aussi on élève leur âme pour qu’ils puissent un jour contempler Dieu.

Il y a aussi des conséquences de l’Espérance en la vie éternelle dans le respect de la vie, aussi bien en ses commencements qu’en sa fin. Nous croyons que la personne humaine est déjà en formation dans le sein maternel, et elle est déjà cette personne qui sera appelée à contempler la vie éternelle, à contempler Dieu pour l’éternité.

Il en est de même pour les souffrances que nous pouvons traverser, que se soit dans le grand âge ou les souffrances de santé ou toutes les souffrances de la vie. Le Pape Benoît XVInous dit que pour pouvoir les traverser, il faut qu’elles soient éclairées par une lumière d’une espérance plus grande, qui ne peut être détruite ni par les échecs dans les petites choses, ni par les effondrements de portée historique. Pour traverser les difficultés de la vie, il faut une lumière ! Si nous croyons que la vie se termine dans la fosse, très bien ! Mais cela a bien sûr des conséquences dans notre manière de vivre, dans notre manière de traverser les épreuves.

Et l’on voit bien aujourd’hui que la perte de l’Espérance chrétienne engendre une perte de courage dans la traversée des épreuves, une forme de découragement général. Il nous faut être attentifs à cela, parce que c’est précisément cette Espérance que nous verrons Dieu, que nous Le contemplerons, et que notre passage ici-bas est une préparation à la contemplation pour l’Éternité de Dieu, qui motive toutes nos actions. Si c’est la fosse qui nous attend, eh bien mangeons, buvons, festoyons, et mourons !

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -

A propos de l’accès des conjoints luthériens allemands à la communion sacramentelle

Au point où en sont aujourd’hui la foi et la pratique eucharistiques dans l’Eglise, cette affaire passionne-t-elle vraiment les « fidèles » ? Denis Crouan, sur son site « Pro Liturgia » montre que le geste du pape de se dessaisir d’une telle question n’est pas un geste neutre :

« La visite au Vatican d’une délégation d’évêques allemands désirant exposer la question de l’admission à la communion eucharistique du membre non catholique d’un couple mixte a suscité bien des commentaires, dont celui de Lucas Wiegelmann du journal « Die Welt ». Il écrit : « La communication publique que fit, le soir même de la rencontre, la Conférence épiscopale allemande - communication bien rapide et chiche - a donné l’impression que la grande confrontation attendue à Rome n’a tout simplement pas eu lieu. (…) Une minorité d’évêques réunis autour du cardinal Woelki, archevêque de Cologne, avaient apporté leur argumentation, à savoir qu’une question aussi importante que celle de la compréhension du sacrement de l’Eucharistie, pierre d’achoppement entre catholiques et protestants depuis 500 ans, ne peut pas être réglée comme ça, en passant, par quelques évêques allemands. »

« La visite au Vatican d’une délégation d’évêques allemands désirant exposer la question de l’admission à la communion eucharistique du membre non catholique d’un couple mixte a suscité bien des commentaires, dont celui de Lucas Wiegelmann du journal « Die Welt ». Il écrit : « La communication publique que fit, le soir même de la rencontre, la Conférence épiscopale allemande - communication bien rapide et chiche - a donné l’impression que la grande confrontation attendue à Rome n’a tout simplement pas eu lieu. (…) Une minorité d’évêques réunis autour du cardinal Woelki, archevêque de Cologne, avaient apporté leur argumentation, à savoir qu’une question aussi importante que celle de la compréhension du sacrement de l’Eucharistie, pierre d’achoppement entre catholiques et protestants depuis 500 ans, ne peut pas être réglée comme ça, en passant, par quelques évêques allemands. »

Plus loin le journaliste de « Die Welt » précise que selon lui « le pape François accentue encore la perte d’autorité amorcée au Vatican, que toute cette affaire n’est qu’un coup d’épée dans l’eau, les différents concernant la communion eucharistique n’ayant toujours pas été réglés. »

Mais le Pape aurait tout de même pris ce jour-là une décision aux lourdes conséquences : en effet, pas de décision, c’est aussi une décision ! Le déplacement du pouvoir de décision du siège romain vers les filiales a commencé : le pape Bergoglio démonte le magistère morceau par morceau. Une façon de faire comprendre qu’il n’a, au fond de lui-même, jamais partagé la foi catholique telle que maintenue et présentée par l’Eglise.

D’après Kathnet (trad. MH/APL) ».Ref. Pro liturgia

On ne partagera pas nécessairement la radicalité des conclusions exposées par « Pro Liturgia » mais il est un fait qu’au sujet de l’eucharistie, saint Thomas d’Aquin a notamment écrit dans la célèbre séquence de la Fête-Dieu, qui lui est attribuée :

Ecce panis angelorum, voici le pain des anges

Factus cibus viatorum, fait nourriture pour les voyageurs,

Vere panis filiorum, vraiment pain pour les fils

Non mittendus canibus, qui ne doit pas être donné aux chiens

Manifestement le pape François insiste plus sur les deux premières lignes de la strophe, (le caractère « viatique » de l’eucharistie miséricordieuse) que sur les deux suivantes: comme il l’a lui-même déclaré, ce sacrement « n’est pas un prix destiné aux parfaits mais un généreux remède et un aliment pour les faibles». Personne ne peut être a priori exclu: ainsi, pour des conjoints hétérodoxes comme pour les divorcés remariés, l’accès pourra toujours se faire «pour certains cas» au terme d'un chemin de «discernement». Par le biais notamment «d'un examen de conscience» avec un prêtre selon une «logique d'intégration» et non plus «d'exclusion». Voilà sans doute la raison pour laquelle le pape refuse de trancher d’une manière générale à partir d'une situation objective. On retrouve là en filigrane la mentalité de l’exhortation « amoris laetitia ».

Plutôt que de prendre le risque d’abuser d’une casuistique complaisante, certains estimeront qu’il vaut mieux -par respect de la sainteté du sacrement- s’abstenir de poser un geste de communion contredit publiquement par un état de vie objectif contraire à la loi divine. Dans l'humilité de cette abstention, il reste possible de s’unir intensément au Seigneur par une communion de désir qui portera du fruit. Sur cette affaire, la conscience -dûment éclairée- a provisoirement le dernier mot mais en définitive seul Dieu sera juge.

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Foi, liturgie, Société, Spiritualité 0 commentaire -

Mgr Harpigny sur KTO : pas de défaitisme

« Comme un vent qui soulève la poussière, le prophète dérange la fausse tranquillité de la conscience qui a oublié la Parole du Seigneur, discerne les évènements à la lumière de la promesse de Dieu et aide le peuple à apercevoir des signes d´aurore dans les ténèbres de l´histoire. » C´est par ces paroles graves mais empreintes d´espérance que le pape François s´est exprimé dans son message pour la 55ème journée mondiale de prière pour les vocations. Alors que l´Eglise s´inquiète de la baisse des vocations sacerdotales, le diocèse de Tournai, en Belgique, ne veut pas céder au défaitisme. Une soirée de prière pour les vocations a notamment été organisée au séminaire de Tournai. Au programme : des temps de louange, des témoignages et l´adoration du Saint-Sacrement. L´évêque de Tournai, Mgr Guy Harpigny, revient aussi dans cette émission sur le synode sur la famille en cours dans le diocèse. La consultation des catholiques a mis en lumière le désir des familles d´une plus grande proximité de l´Eglise. Comment accompagner toutes les familles, quelles que soient leurs situations ? Les questionnements quant à la formation chrétienne prennent aussi une place centrale dans l´actualité du diocèse. La catéchèse évolue pour mieux s´adapter aux besoins des familles. Elle relève plus aujourd´hui d´une « première annonce » de l´Evangile - c'est-à-dire des toutes premières bases de la foi chrétienne - faite aux jeunes générations.

Diffusé le 07/05/2018 / Durée : 26 minutes

-

Opus Dei : 31 nouveaux prêtres pour rendre le Christ présent parmi nous

Le cardinal Robert Sarah a ordonné samedi matin (5 mai 2018) 31 prêtres de la prélature de l’Opus Dei en la basilique romaine Saint-Eugène. « Demandons au Seigneur de nous donner beaucoup de saints prêtres » a-t-il supplié.

Le cardinal Robert Sarah a ordonné samedi matin (5 mai 2018) 31 prêtres de la prélature de l’Opus Dei en la basilique romaine Saint-Eugène. « Demandons au Seigneur de nous donner beaucoup de saints prêtres » a-t-il supplié.Ces 31 ordinants sont issus de quinze pays différents : Argentine (1), Brésil (1), Colombie (2), Côte d’Ivoire (1), Espagne (13) , France (1), Italie (1), Kenya (1), Nigeria (3), Ouganda (1), Pays-Bas (1), Philippines (2), Slovaquie (1), Uruguay (1),Venezuela (1). Ils ont reçu leur ordination presbytérale après avoir exercé leur profession durant des années.

"Qu'est-ce qu'un prêtre, exactement ?" : telle est la question posée lors de l’homélie du cardinal Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements.

“La Bible présente le prêtre comme l’homme de la Parole de Dieu” […] L’homme contemporain s’adresse au prêtre en cherchant le Christ. Il peut consulter bien d’autres personnes compétentes sur des sujets économiques, sociaux ou politiques. Le prêtre est le prédicateur de la vérité du Christ, « il parle avec charité et, en même temps, avec une vraie liberté ».

Dans la Sainte Écriture, « le prêtre est aussi présenté comme l’homme du pardon […] Comme le saint curé d’Ars ou le Padre Pio, le prêtre est l’apôtre du confessionnal, disait le pape François, il y a quelques jours »

Le cardinal Sarah a aussi évoqué le prêtre “ami du Christ”. Un ami que l’on reconnaît tout spécialement dans l’Eucharistie « puisqu’il n’y a pas d’Eucharistie sans prêtre, tout comme il n’y a pas de sacerdoce sans eucharistie.[…] Aussi avons-nous besoin chaque jour de l’Eucharistie, pour vivre notre sacerdoce et être d’audacieux messagers de l’Évangile au cœur des souffrances, des difficultés et des hostilités qui peuvent nous assiéger”.

Le cardinal Sarah a invité les nouveaux prêtres à rechercher la sainteté et à être des hommes “d’une profonde vie intérieure ”. En citant saint Josémaria, il a expliqué que «le sentier qui conduit à la sainteté est un sentier de prière ; et la prière doit prendre peu à peu dans l’âme, comme la petite graine qui deviendra plus tard un arbre feuillu.» (Amis de Dieu, n. 295)

Le sacerdoce est un service envers l’Église et toutes les âmes. “Comme vous l’avez appris de saint Josémaria et de tous ses successeurs, soyez toujours très loyaux envers le Souverain Pontife, les évêques -successeurs des Apôtres-, et votre Prélat ; aimez les prêtres de tous les diocèses ; priez instamment le Seigneur d’envoyer beaucoup d’ouvriers à toute sa moisson, de nous donner beaucoup de saints prêtres, établis comme gardiens pour paître l'Église du Seigneur, qu’il s’est acquise par son propre sang (Act 20, 28)”

Le cardinal a félicité les parents, les frères et sœurs des nouveaux prêtres: “Désormais, vous avez quelqu’un de votre sang qui va spécialement intercéder pour vous devant le Seigneur. En même temps, nous devons tous prier pour eux, plus qu’auparavant, puisqu’ils ont assumé une grande responsabilité”.

À la fin de la cérémonie, le cardinal a offert à chaque nouveau prêtre un chapelet et une petite icône de la Vierge de la Tendresse.

“ Je vous la donne pour que vous soyez plus étroitement unis à la Très Sainte Vierge Marie et pour vous demander aussi de prier pour moi”

Ref. 31 nouveaux prêtres de 15 pays

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, Jeunes, liturgie, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

Vers une reconnaissance des unions « gays » par l’Eglise catholique ?

On a pu lire ici que Mgr Jozef De Kesel, cardinal-archevêque de Malines et Bruxelles est pour une reconnaissance symbolique des unions homosexuelles par l’Eglise. Pour la distinguer du sacrement de mariage, cette bénédiction s’appellerait « célébration de remerciement » ou « célébration de prière »: remerciement ou prière pour quoi ou pour qui ? Là, le cardinal n’est pas beaucoup plus clair que le pape François dans son exhortation sur l’accès des divorcés remariés à la communion sacramentelle.

Qu’il soit permis de lui préférer la clarté d’expression de son prédécesseur à la tête de la primature de l’épiscopat belge. Sur ce sujet, Mgr Léonard, interrogé lors d’une conférence donnée à l’Université de Liège le 28 janvier 2015, avait fait la réponse suivante :

"-Quelle est la position de l’Eglise vis-à-vis des homosexuels qui souhaitent voir leur union bénie par l’Eglise ?

- L’amitié est plus large que l’amour sous sa forme sexuelle et il y a un langage de la sexualité, non pas parce qu’on y parlerait nécessairement beaucoup mais parce que, par elle-même, elle dit l’union des époux et l’ouverture à la vie. J’ai peu parlé tout à l’heure de cette dimension de la sexualité : l’ouverture à la vie, la fécondité, l’importance des enfants. Je signale que le synode [extraordinaire des évêques réunis à Rome du 5 au 19 octobre 2014, ndB], dans son dernier paragraphe, a invité à une relecture positive, bienveillante et fructueuse de l’encyclique « Humanae vitae ». J’ai trouvé cela assez original et c’était proposé par des gens desquels je ne me serais pas attendu à ce qu’ils fassent une publicité pour cette encyclique. Je ferme la parenthèse.

Pour en revenir au langage, je trouve que si l’on emploie celui de la sexualité, il faut en respecter la grammaire. Quand je parle français, j’essaie de respecter la grammaire française, pas toujours mais alors je reconnais que je fais une faute. Quand je parle néerlandais, j’essaie de respecter la grammaire du néerlandais. Je n’y arrive pas toujours et je reconnais que je fais une faute parce que je ne respecte pas la grammaire de ce langage. Or, la grammaire de la sexualité, dans l’espèce humaine comme dans toute la nature, c’est la différenciation et la polarité du masculin et du féminin. Si l’on veut avoir des petits veaux, il faut tout de même avoir une vache et un taureau…ou un vétérinaire, enfin vous me comprenez ! La sexualité c’est, comme le nom l’indique : secare (couper), section, secteur, sexe, sécante : elle repose sur la polarité du masculin et du féminin.

Je vous dis en résumé ce que je dis en une heure ou deux quand je rencontre des personnes dans ce cas. Quand j’ai été professeur à Louvain, j’ai tout de même consacré un certain nombre de soirées à accompagner des étudiants dans cette situation et je les ai aidés à comprendre que, comme chrétiens en tout cas, ils étaient invités et je les invitais au nom du Seigneur à respecter, avec sa grâce, le langage de la sexualité. Et, s’ils aimaient une personne du même sexe, où il n’y a pas cette complémentarité que requiert la sexualité par sa définition même, je leur recommandais : eh bien, essaie de vivre dans la chasteté et si tu as un garçon, car c’était souvent des jeunes, que tu aimes beaucoup, vis avec lui une amitié, mais comme beaucoup de gens vivent une amitié. Moi, j’ai de l’amitié pour beaucoup de gens, hommes et femmes, je l’exprime affectivement mais pas sexuellement parce que ce n’est pas dans la manière dont je suis appelé à vivre la sexualité. Je la vis autrement, sur un autre registre. Donc, j’invitais ces personnes, avec patience, respect et délicatesse, à respecter le langage de la sexualité et à ne pas exprimer sexuellement leur amitié pour un autre homme, ou une autre femme dans le cas des filles, en découvrant que le langage affectif est plus large que le langage sexuel.

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Famille, Foi, liturgie, Société, Spiritualité 0 commentaire -

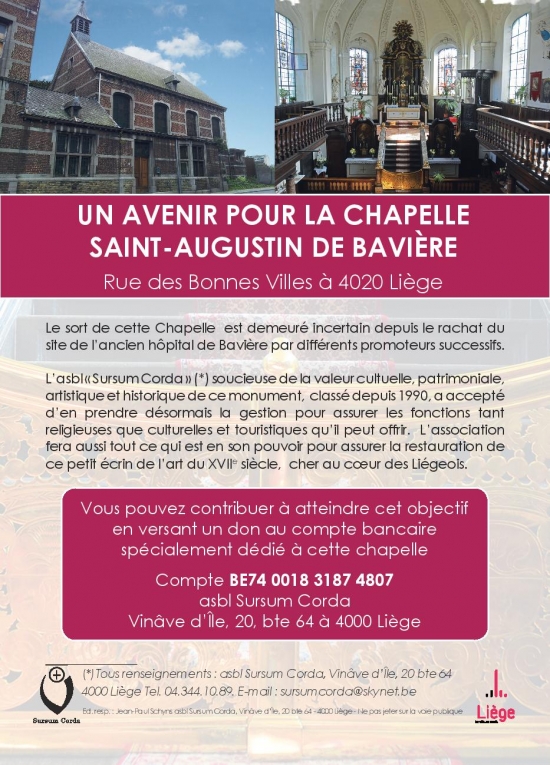

Dans le cadre de la Fête de l’Orgue 2018 à Liège (4-21 mai)

CHAPELLE DE BAVIÈRE

JEUDI 10 MAI A 15h00 et 17h00

Accès exceptionnel:

Visite guidée suivie d'un concert :

BACH, PURCELL, BABOU, CHAUMONT…

Jean-Marie Verdière, présentation de la chapelle

Muriel Bruno, soprano • Éric Mairlot, orgue

PAF libre

inscription préalable requise :

tous les jours de 10 h à 11 h

portable 0476 40 87 82

courriel : asblliegelesorgues@gmail.com

En 1894, lors du transfert de l'hôpital de Bavière au boulevard de la Constitution, la Chapelle Notre-Dame (1606) fut reconstruite par l'architecte Demany. Dédiée à saint Augustin et classée depuis 1990, c’est une réplique exacte de l'ancienne chapelle. La majorité des éléments intérieurs sont anciens (mobilier, escalier en marbre, tribune, orgue…). Georges Simenon y fut enfant de choeur et les funérailles de sa mère y eurent lieu le 8 décembre 1970. L’orgue est un beau spécimen de l’âge d’or classique liégeois. Accès exceptionnel !

JPSC

-

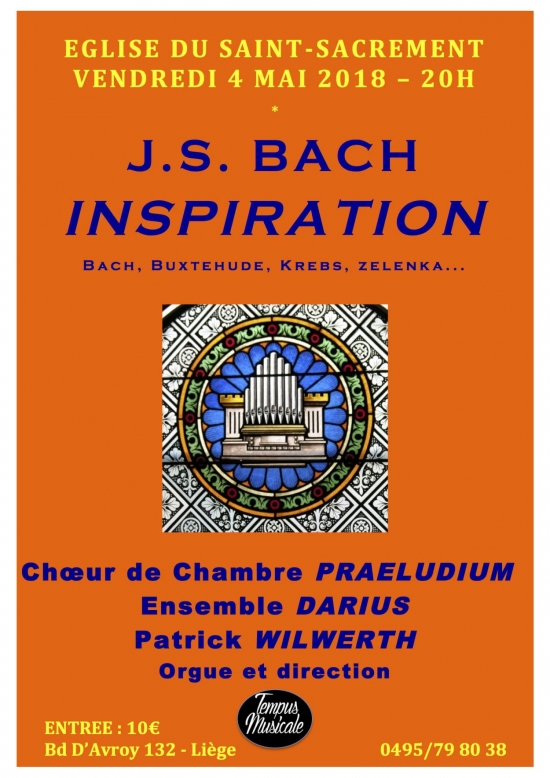

Eglise du Saint-Sacrement à Liège: de l’univers baroque aux voix du plain-chant

Concert le vendredi 4 mai 2018 à 20h00

Visitez le monde de Jean-Sébastien Bach :

Le vendredi 4 mai 2018 à 20h00, le Quatuor instrumental Darius, le Choeur de Chambre Praeludium et Patrick Wilwerth (orgue et direction) vous feront visiter le monde de Jean-Sébastien Bach, ses maîtres et ses disciples. Au programme, Bach, Krebs, Kuhnau, Zelenka, Buxtehude,Graupner…

Internet : http://www.praeludium.be / P.A.F. 10€ (pas de réservation) /

Tel. 0495 79 80 38

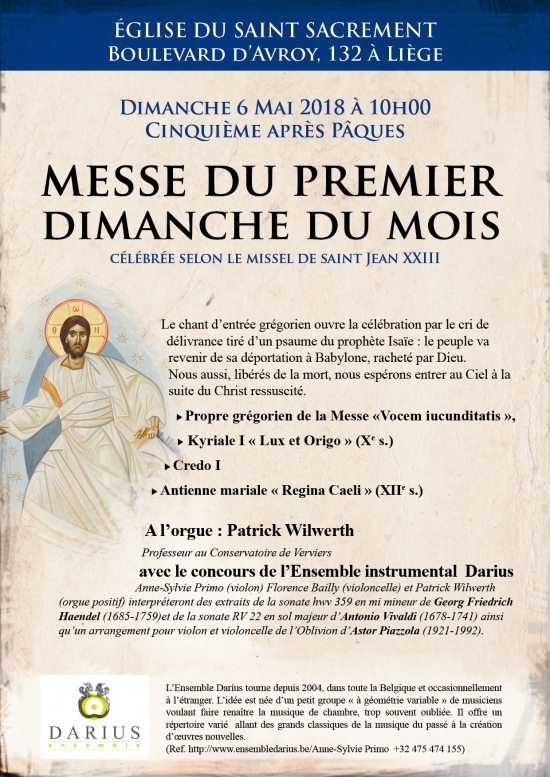

Messe du premier dimanche du mois, le 6 mai 2018 à 10h00 :

Plain-chant et Trio instrumental (orgue, violon et violoncelle)

Le dimanche 6 mai prochain, 5e après Pâques, l’église du Saint-Sacrement offrira aussi à 10 heures une célébration la messe particulièrement soignée sur le plan musical avec le concours de l’Ensemble instrumental Darius (Anne-Sylvie Primo, violon, Florence Bailly, violoncelle et Patrick Wilwerth, orgue positif) qui jouera des extraits d’oeuvres de Georg Friedrich Haëndel, Antonio Vivaldi et Astor Piazzola. Le plain-chantModifier de la messe « vocem jucunditatis », dédié au thème de la joie pascale, sera assuré par la Schola du Saint-Sacrement.

Plus de renseignements : tel 04 344 10 89 ou email : sursumcorda@skynet.be

Extraits musicaux sur le site web :

JPSC