Une homélie de l'abbé Christophe Cossement :

les divorcés remariés, prophètes de la fidélité

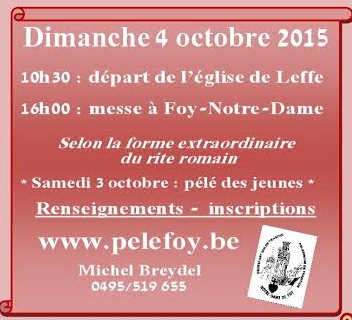

homélie du 27e dimanche B, 4 octobre 2015

Un professeur de religion demandait à ses élèves : de ces deux mariages, celui qui interdit le divorce et celui qui le permet, lequel des deux appartient au Nouveau Testament et lequel à l’Ancien ? Beaucoup ont répondu spontanément que sûrement le mariage qui prévoit la possibilité de divorcer vient du Nouveau Testament, car le Christ est bon, tolérant, humain. Nous qui avons lu l’évangile du jour (Mc 10,2-16), nous savons que c’est tout le contraire. Jésus se réfère au projet initial de Dieu, adapté par Moïse mais que lui vient restaurer dans ses possibilités originelles : une union de l’homme et de la femme que Dieu fait et que l’homme ne doit pas séparer (v.9) car ils sont devenus une seule chair (v.8).

Cette exigence de Jésus peut nous étonner. Comment cela peut-il venir de lui, doux et humble de cœur ? C’est qu’il y a là une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du mariage indissoluble, qui est un don de Dieu fait à l’homme et à la femme. Cette bonne nouvelle prend la forme du don total et irrévocable de soi à l’autre, de la femme à son homme, de l’homme à sa femme. Beaucoup aujourd’hui lutte pour le vivre, pour le déployer dans leur vie malgré les tentations ou la force des habitudes. Ils s’engagent pour la fidélité, pour le pardon, coûte que coûte.

D’autres ont connu la désunion, et certains ont fait le choix de se remarier. C’est un choix que Jésus a envisagé, pour dire qu’il ne pouvait conduire qu’à l’adultère (v.12-13). Cela veut dire que le pardon que Jésus a tant donné au long de sa vie et que l’Église ne cesse de donner en son nom, ce pardon, s’il peut couvrir le péché de désunion, ne peut pas effacer le mariage. La miséricorde ne supprime pas le mariage, parce que Dieu est fidèle, parce que le mariage est un don de Dieu et que Dieu ne reprend pas ses dons. Et nous pouvons le comprendre en imaginant la situation contraire : quel drame si Dieu disait : je comprends que tu aies été infidèle ; pour y remédier, moi aussi je serai infidèle à ce que je t’ai donné pour toujours, je vais moi aussi changer le don que je t’ai fait.

Ceci étant dit, le mariage n’est-il pas un boulet plutôt qu’une bonne nouvelle ? Il est possible de raisonner ainsi. C’est ce que le diable suggérait à Éve et à Adam au jardin de la Genèse. Devant le jardin plein d’arbre appétissant et devant l’arbre interdit de la décision du bien et du mal, le diable dit : alors vous ne pouvez manger d’aucun arbre du jardin ? Alors, ce jardin, il n’est vraiment pas si bien que ça ? Nous pourrions raisonner ainsi devant le mariage, mais ce serait succomber à la tentation.

Que reste-t-il alors à ceux qui se sont remariés ? Vivre comme l’Église le demande. En s’abstenant de la communion eucharistique, ils ne sont pas excommuniés. Au contraire, ils deviennent prophètes dans l’Église, donnant un témoignage irremplaçable. Ils annoncent : Dieu est fidèle, nous le reconnaissons à ce qu’il n’a pas renoncé au mariage que nous avons rompu. Dieu est fidèle même si nous n’avons pas été fidèles, et il nous sauvera, nous qui proclamons sa fidélité. Oui, le don de Dieu est irrévocable, et c’est la vie de tout baptisé de le proclamer d’une façon adaptée à sa situation. C’est ainsi que l’on est proche de Dieu. Je suis sûr qu’une lumière naît dans le cœur de celui ou de celle qui accepte la peine de ce témoignage. Car l’Esprit est là pour toute personne qui cherche Dieu de tout son cœur et qui cherche à vivre l’Évangile avec son exigence comme nous l’avons réentendue aujourd’hui. Que l’Esprit du Seigneur soit sur vous tous.

à cette question : Dieu ou rien !

à cette question : Dieu ou rien !

VERBATIM | La paroisse Saint-Symphorien de Versailles recevait ce dimanche 27 septembre le cardinal Raymond Leo Burke, à l’occasion de la sortie de son livre d’entretien (Artège) avec Guillaume d’Alançon. Le cardinal est un homme simple, ne rechignant pas à prolonger sa présence auprès de simples paroissiens, malgré son emploi du temps. « Mon espérance est que l’Église soit de plus en plus fidèle à son identité d’Épouse du Christ. J’espère communiquer cette espérance à travers mon livre. »

VERBATIM | La paroisse Saint-Symphorien de Versailles recevait ce dimanche 27 septembre le cardinal Raymond Leo Burke, à l’occasion de la sortie de son livre d’entretien (Artège) avec Guillaume d’Alançon. Le cardinal est un homme simple, ne rechignant pas à prolonger sa présence auprès de simples paroissiens, malgré son emploi du temps. « Mon espérance est que l’Église soit de plus en plus fidèle à son identité d’Épouse du Christ. J’espère communiquer cette espérance à travers mon livre. »