Spiritualité - Page 403

-

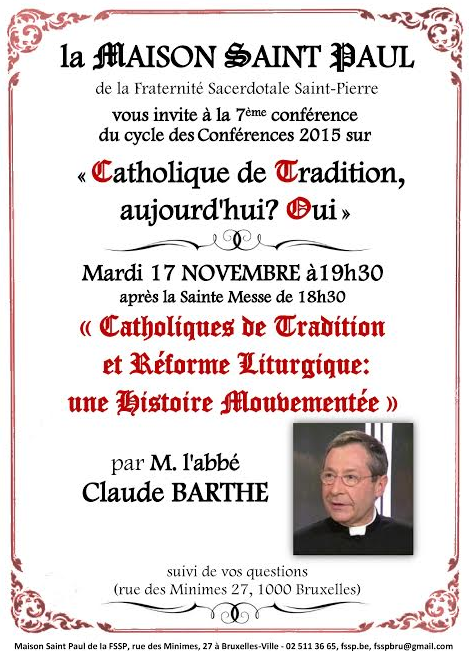

Bruxelles, 17 novembre : Catholiques de Tradition et réforme liturgique, une histoire mouvementée, avec l'abbé Claude Barthe

-

Bruxelles : inauguration des nouveaux bâtiments de la BICS

Le 21 octobre, la Brussels International Catholic School a fait bénir ses nouveaux locaux pour le secondaire par le cardinal Burke. Dans son discours d’inauguration, le cardinal a rappelé l’importance du rôle éducatif des parents :

Le 21 octobre, la Brussels International Catholic School a fait bénir ses nouveaux locaux pour le secondaire par le cardinal Burke. Dans son discours d’inauguration, le cardinal a rappelé l’importance du rôle éducatif des parents :Les parents, parce qu’ils ont donné la vie à leurs enfants, ont la très grave obligation de les élever et, à ce titre, doivent être reconnus comme leurs premiers et principaux éducateurs. Le rôle éducatif des parents est d’une telle importance que, en cas de défaillance de leur part, il peut di cillement être supplée. C’est aux parents, en eet, de créer une atmosphère familiale, animée pour l’amour et le respect envers Dieu et les hommes, telle qu’elle favorise l’éducation totale,personnelle et sociale, de leurs enfants. La famille est donc la première école des vertus sociales nécessaires à toute société. Mais c’est surtout dans la famille chrétienne, riche des grâces et des exigences du sacrement de mariage, que dès leur plus jeune âge les enfants doivent, conformément à la foi reçue au baptême, apprendre à découvrir Dieu et à l’honorer ainsi qu’à aimer le prochain ; …

La Brussels International Catholic School est une école internationale bilingue (Français-Anglais) avec des classes maternelles, primaires et secondaires dont la direction et l’aumônerie est assurée par l’Institut du Christ Roi. L’Institut du Christ Roi a repris l’école dans les années 2000 (anciennement Institut Saint Pierre et Saint Paul fondé en 1974). L’école compte aujourd’hui près de 450 élèves.

Ref. Inauguration des nouveaux bâtiments de la BICS

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Eglise, Enseignement - Education, Foi, International, liturgie, Société, Spiritualité, Témoignages 1 commentaire -

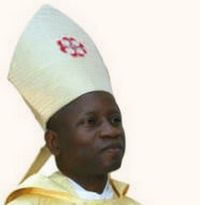

L'Afrique aime la famille

Entretien de Mgr Pascal N’Koué, archevêque de Parakou (Bénin) avec Christophe Geffroy, directeur de la revue mensuelle « La Nef » (Source : La Nef N°275 de novembre 2015):

Entretien de Mgr Pascal N’Koué, archevêque de Parakou (Bénin) avec Christophe Geffroy, directeur de la revue mensuelle « La Nef » (Source : La Nef N°275 de novembre 2015):"Mgr Pascal N’Koué a été nommé évêque de Natitingou, au Bénin, en 1997, puis archevêque de Parakou en 2011. Il évoque pour nous l’importance de la famille en Afrique.

La Nef – Pourquoi la famille est-elle un sujet si important pour l’Église ?

Mgr Pascal N’Koué – La famille, c’est important pour toute l’humanité. Ce n’est pas seulement pour l’Église. Mais si l’Église s’intéresse tant à la famille, c’est parce que Dieu lui-même est famille. Il est paternel, il est maternel. Il est un (uni), il est trine (diversité). Il a créé Adam et Ève pour vivre en famille avec lui et pour fonder une famille. Dans les deux cas, on parle d’alliance. L’esprit de famille est quelque chose de constitutif pour l’humanité et pas seulement pour l’Église. La famille est un patrimoine indispensable de l’humanité. C’est le lieu privilégié où toute personne apprend à vivre en société. C’est le lieu privilégié d’éveil à la foi, à l’amour, au partage, à l’attention réciproque. La transmission des valeurs humaines, morales et spirituelles se fait d’abord en famille.

Les Évêques africains se sont organisés au synode en présentant une approche commune cohérente pour défendre la famille : pourquoi ce front commun ?Longtemps l’Afrique s’est tue. Il est temps qu’on parle d’une seule et même voix, surtout sur ce thème si cher à notre Créateur qui ne veut que notre bonheur. Ce front commun est un genre d’intifada. Notre intifada est un non à la culture de la mort et un oui à la culture de la vie. On dit non à tout ce qui défigure, avilit, et détruit la famille. Ce n’est pas parce que l’Afrique est faible économiquement, militairement, politiquement que les puissances d’argent, dans un mépris souverain de Dieu et des pauvres, ont le droit de nous imposer des idéologies suicidaires contre nature, et cela, moyennant quelques aides internationales. Nos hommes politiques ont souvent peur des représailles. Ils n’osent pas toujours dire tout haut ce qu’ils pensent tout bas. Tous ces nouveaux droits de l’homme, c’est du poison. Dans beaucoup de domaines en Afrique, il n’y a que l’Église pour éclairer, dénoncer, instruire, former les consciences, accompagner les jeunes, et aguerrir les populations blessées et abandonnées à elles-mêmes. L’Église joue souvent le rôle du bon samaritain. L’Afrique n’a plus rien en propre. Nos terres sont vendues à vil prix, notre sous-sol appartient aux multinationales, nos jeunes sont tournés vers l’Occident à cause des médias qui sèment et entretiennent des illusions dans les esprits… Ce qu’il nous reste encore à défendre, c’est la famille.

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Famille, Foi, Société, Solidarité, Spiritualité 0 commentaire -

Le Dialogue des Carmélites dénaturé

Un ami revient sur le jugement de la Cour d'appel de Paris concernant la mise en scène par Tcherniakov du Dialogue des Carmélites :

Dans un jugement de la Cour d'appel de Paris, la Justice a jugé qu'une mise en scène "moderne" du sublime "Dialogue des carmélites" dénaturait complètement l'intention de l'auteur, au point que ses ayants-droits- qui réclamaient l'arrêt de sa diffusion- ont obtenu gain de cause. Dans un arrêt d'une finesse remarquable (qu'on vous laisse savourer ci-dessous) et témoignant d'une compréhension profonde de cette oeuvre majeure de Poulenc et Bernanos, le juge prends ses responsabilité et évite la tentation de se laver les mains dans la nébuleuse de "la liberté d'expression", fait suffisamment rare que pour être souligné.

Appelant un chat un chat, le juge ose statuer sur le fond de l'affaire en donnant raison aux descendants de l'auteur, au grand dam des critiques bien-pensantes,hurlant au vol de la sacro-sainte "liberté d'expression" de l'auteur de cette mise en scène, par ailleurs poids lourd du "nouvel opéra". Ainsi cet article de France Musique, qui s'interroge :

Mais comment être certain que cette vision proposée par Tcherniakov aurait déplu à Bernanos ou Poulenc ?

Et bien... en le lisant par exemple ?

-

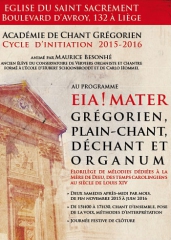

« Eia ! Mater » : un nouveau cycle d’initiation au chant grégorien à Liège

Lu sur Cathobel, le site web des diocèses francophones de Belgique :

« Un nouveau cycle de cours organisé par l’académie de chant grégorien à Liège s’ouvrira fin novembre, sous la direction de Maurice Besonhé.

De fin novembre 2015 à juin 2016, un cycle de chant grégorien réunira deux samedis après midi par mois (de 15h à 17h30) une trentaine d’apprenants placés sous la direction de Maurice Besonhé. Le cycle se clôturera par un concert et une messe festive le samedi 11 juin 2016. Ancien élève du conservatoire de Verviers, M. Besonhé a pratiqué le chant choral au sein de la Maîtrise de cette Ville (sous la direction de J.-M. Allepaerts) et découvert la sémiologie grégorienne avec d’éminents spécialistes: Hubert Schoonbroodt, Carlo Hommel et Marcel Pérès. Chantre d’église, il fut aussi titulaire des orgues de l’église Notre-Dame et Saint-Remacle à Spa, de 1994 à 2014.

De fin novembre 2015 à juin 2016, un cycle de chant grégorien réunira deux samedis après midi par mois (de 15h à 17h30) une trentaine d’apprenants placés sous la direction de Maurice Besonhé. Le cycle se clôturera par un concert et une messe festive le samedi 11 juin 2016. Ancien élève du conservatoire de Verviers, M. Besonhé a pratiqué le chant choral au sein de la Maîtrise de cette Ville (sous la direction de J.-M. Allepaerts) et découvert la sémiologie grégorienne avec d’éminents spécialistes: Hubert Schoonbroodt, Carlo Hommel et Marcel Pérès. Chantre d’église, il fut aussi titulaire des orgues de l’église Notre-Dame et Saint-Remacle à Spa, de 1994 à 2014.Les cours de l’académie de chant grégorien à Liège sont dédiés à l’étude du plain chant et de ses dérivés les plus proches: le déchant et l’organum. Au programme de cette année: un florilège de mélodies consacrées à la Mère de Dieu, depuis les temps carolingiens jusqu’au siècle de Louis XIV. Ces cours sont ouverts à tous sans pré-requis, même si une expérience musicale est la bienvenue.

Premier rendez-vous: samedi 21 novembre 2015 à 15 heures, dans les locaux de l’église du Saint-Sacrement (Bd d’avroy, 132). Renseignements et inscriptions: email academiedechantgregorienliege@proximus.be ou tél. 04.344.10.89 (en cas l’absence, portable 0498.33.46. 94). On peut aussi s’inscrire en ligne sur le site www.gregorien.com

Catégories : Diocèse Liège-Lüttich, Fil info

Ref. « Eia ! Mater » : un nouveau cycle d’initiation au chant grégorien à Liège

JPSC

-

Hymne grégorienne de la Toussaint: Christe Redemptor omnium...

Christe, Redemptor omnium, conserva tuos famulos, beatae semper Virginis placatus sanctis precibus..

Ô Christ, Rédempteur universel, attendri par les prières saintes de la bienheureuse toujours Vierge, garde tes serviteurs…

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Eglise, Foi, Patrimoine religieux, Spiritualité 0 commentaire -

Toussaint à Liège : une présence catholique sera assurée aux cimetières de Robermont et de Sainte-Walburge

Toussaint – Présence catholique à Robermont et Sainte-Walburge

Ce dimanche – beaucoup de Liégeois iront se recueillir sur la tombe d’un cher disparu. En effet, les 1er novembre (Toussaint) et 2 novembre (journée de prière pour les défunts) sont traditionnellement consacrés à la mémoire de ceux que nous aimons par-delà la mort.

A cette occasion, la Pastorale Urbaine, qui organise diverses animations catholiques à Liège (chemin de croix dans les rues, procession Fête-Dieu, Messe du 15 août, présence catholique au salon Retrouvailles,…), reprend une initiative lancée avec succès, il y a quelques années à Bruxelles : Accueillir les visiteurs à l’entrée d’un cimetière et proposer à ceux qui le souhaitent, de prier avec eux sur la tombe de leur proche. Sous la responsabilité des doyens des deux rives de la ville (Rive-droite, doyen Jean-Pierre Pire et rive-gauche, doyen Eric de Beukelaer), des équipes seront présentes le dimanche 1er novembre entre 13h et 16h30, devant les cimetières de Sainte-Walburge et Robermont. Ces équipes commenceront l’après-midi en allant prier devant le « carré des indigents ». Puis, elles distribueront un texte de recueillement aux personnes qui le souhaitent et accompagneront celles qui le demandent, pour une courte prière sur les tombes.

-

Eglise du Saint-Sacrement à Liège: horaire des messes du week-end de la Toussaint

EGLISE DU SAINT-SACREMENT

Boulevard d’Avroy, 132 à Liège

LES MESSES DU WEEK-END DE LA TOUSSAINT

DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2015

10h00, messe en latin (missel de 1962) : chants grégoriens et orgue, propre de la messe « Gaudeamus », kyriale IV, Credo IV, hymne de la Toussaint.

11h15, messe en français (missel de 1970) : chants grégoriens et vernaculaires, orgue et violoncelle, kyriale VIII.

LUNDI 2 NOVEMBRE 2015

18h00 messe de la commémoration des fidèles défunts : kyriale et propre de la messe grégorienne de « Requiem », orgue et violoncelle

JPSC

-

La croix des JMJ est en Belgique à la Toussaint 2015

La Croix des JMJ en Belgique le 31 Octobre, 19h30 en la Cathédrale St-Michel et Gudule

Cette croix, signe de notre foi en Jésus mort et ressuscité, a déjà parcouru le monde dans des centaines de régions, dans des milliers de lieux de souffrances, de joies et d’espérances, sur des dizaines de moyens de transport différents. Le rassemblement national de la Toussaint sera une étape vers les JMJ de juillet 2016 à Cracovie. Près de 600 jeunes belges sont attendus !

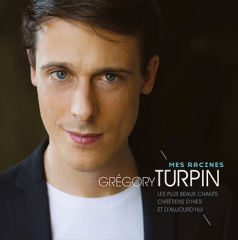

Témoignage de Gregory Turpin

Témoignage de Gregory Turpin La soirée commencera par un témoignage exceptionnel de Gregory Turpin, artiste français de renommée internationale ayant notamment chanté avec Natacha Saint-Pier. Nous aurons également la chance d'entendre Dorotha, la responsable des JMJ pour le monde entier.

Procesion aux flambeaux

Par la suite, une magnifique procession aux flambeaux prendra place dans les rues de Bruxelles: l'occasion de se réchauffer et de témoigner.

Veillée de prières

Veillée de prièresEt pour clôturer la soirée, une nuit de prière sera proposée dans l’église ND des Riches-Claires: possibilité de loger sur places mais amener matériel ! Pour les infos pratiques, cliquez ici !

Grande messe de la Toussaint, dimanche 1er Novembre

Grande messe de la Toussaint, dimanche 1er NovembreEt pour cloturer ce weekend, une procession avec les drapeaux du monde entier partira à 8h50 de l'Eglise ND des Riches Claires pour la grand messe de Toussaint à la cathédrale à 10h00.

Tout un programme donc ! Pour toutes les informations pratiques, c'est ici: http://cracovie2016.jmj.be/actus/News/croix-des-jmj-en-belgique. Des cars partiront de toute la Belgique pour s'y rendre.

Je participe à la grande soirée de la croix des JMJ le 31 octobre à Bruxelles

-

Les quarante ans de la Communauté Saint-Jean

Lu sur le Salon Beige :

Les 40 ans de la Congrégation Saint-Jean

Marquée par une crise, accompagnée actuellement par Mgr François Blondel, le prieur général de la communauté St Jean, le P. Thomas Joachim, à Rome pour un pèlerinage célébrant les 40 ans de la communauté, déclare à La Croix :

"Pendant l’année de la vie consacrée, le pape a invité les religieux à regarder le passé avec gratitude, le présent avec passion et à envisager l’avenir avec espérance. C’est ainsi que nous envisageons cet anniversaire. Nous avons traversé des choses difficiles, mais c’est aussi un lieu de conversion et de croissance. Nous voulons tirer les leçons, continuer à approfondir notre identité et remercier Dieu pour sa bénédiction et sa fidélité dans notre histoire, malgré ce que nous avons traversé. Nous avons d’ailleurs choisi pour thème à ce pèlerinage : « Si tu savais le don de Dieu ».

Ce passé est-il encore difficile à assumer ?

On sent que progressivement, on évolue dans le bon sens. Alors que le risque, aujourd’hui, serait de manquer d’une certaine fierté d’appartenance au bon sens du terme, il faut aussi voir que nous avons de très belles choses, nous continuons d’apporter une bonne nouvelle, de faire du bien : donc corrigeons ce qui doit l’être mais n’oublions pas le don que Dieu a fait à notre communauté.

Comment définissez-vous justement votre charisme ?

Mgr Blondel est là pour nous aider à le clarifier. C’est un travail que nous avons entrepris déjà il y a quelques années. Et nous en parlons, alors que nous préparons notre chapitre général, l’an prochain.

Les franciscains sont très liés à saint François, les dominicains à saint Dominique… Pour nous, c’est la figure de saint Jean. Sa manière particulière de suivre le Christ commande notre manière de vivre. Notre vie de prière découle du fait que c’est un contemplatif. Notre manière de vivre en frères est marquée par la première épître de Jean qui insiste sur la charité fraternelle. Et notre manière d’évangéliser également : « Ce que nous avons vu et contemplé, nous vous l’annonçons… »

Concrètement, nos missions sont tournées en grande partie vers les familles et les jeunes. Cela répond à l’attente d’une annonce de l’Évangile assez radicale, avec une attention particulière à la formation de l’intelligence. Durant nos festivals, nous proposons ainsi aux jeunes un studium, où un thème théologique – cette année, la doctrine sociale de l’Église – est étudié et nous sommes toujours surpris d’en voir beaucoup s’y inscrire. Ils se retrouvent aussi avec notre manière familiale, simple et joyeuse, de vivre en communauté. Avec un cadre, mais détendue.

Avez-vous toujours des vocations ?

Sur le plan international, oui, en France, moins. Nous avons une vingtaine de novices au total. C’est un peu partout pareil, mais c’est aussi assez compréhensible avec les problèmes que nous avons traversés et qui peuvent faire hésiter les jeunes. À nous, maintenant, de montrer que nous nous reconstruisons et que notre communauté est saine et équilibrée. Ce qui est beau, c’est quenous sommes toujours sollicités par les évêques pour nous installer dans leurs diocèses mais nous sommes obligés, pour l’instant, de refuser, faute d’effectifs."

-

"Seigneur, aie pitié de moi !" - 30e dimanche du temps ordinaire

Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Mc X, 46-52

Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Mc X, 46-52Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! » Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? — Rabbouni, que je voie. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus sur la route.

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Spiritualité 0 commentaire -

Synode : Des cercles non concentriques

Qu'est-ce qu'une Eglise synodale ? Démonstration sur le site web de « France Catholique".

« Les rapports des circuli minores – les plus importants parce qu’ils portent sur les sections du document de travail concernant une éventuelle modification de la doctrine de l’Eglise sur des questions comme la communion pour les divorcés remariés – ont été publiés hier par le Bureau de presse du Vatican. Nous avons donc à présent un vaste éventail des éléments sur lesquels la Commission de rédaction du document final du synode devra travailler. Comme nous l’avons répété dès le début, et les rapports le confirment, il est pratiquement sûr que ce document final sera médiocre, ce qui (à moins d’une révolte de grande ampleur des évêques dès le départ) serait un moindre mal. Selon toute vraisemblance, ce texte ne déviera pas beaucoup des enseignements traditionnels. Mais c’est presque tout ce que nous pouvons dire en faveur de ce document – et à ce stade de son élaboration. Car tout le processus synodal (et ce qui s’ensuivra) peut encore nous entraîner dans un monde entièrement différent.

Tout d’abord, la bonne nouvelle : sur les treize rapports des petits groupes, seuls trois se prononcent pour la proposition du cardinal Kasper concernant la communion pour les divorcés remariés. Et nous pouvons supposer que, même au sein de ces groupes, certains évêques voteront contre elle. Les groupes linguistiques en faveur sont les germanophones, le groupe francophone A et le groupe italien C (certains ont expliqué leur vote positif en invoquant la notion théologique de « for interne », ce qui est surprenant puisque le mariage est un acte public). En privé, les participants au synode croient encore que la proposition du cardinal Kasper serait rejetée si elle était directement mise aux voix, ce à quoi les rédacteurs ne se risqueront probablement pas pour cette raison. Mais l’élaboration du texte final à partir de ces éléments sera sûrement semée d’embûches pendant ces trois derniers jours. Nous en parlerons plus bas.

Quatre groupes ont ouvertement rejeté la proposition du cardinal Kasper : le groupe francophone B du cardinal Sarah et trois des groupes anglophones. En outre, le groupe anglophone C de l’archevêque Chaput semble pencher dans cette direction, mais n’a pas énoncé une décision ferme dans son rapport. Si bien qu’on pourrait passer de quatre à cinq sur treize, un noyau dur qui explique pourquoi arriver sans encombres à la majorité des deux tiers requise pour l’adoption de la proposition Kasper – ou toute autre proposition controversée – est une entreprise très ardue.

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Enseignement - Education, Ethique, Famille, Foi, Spiritualité 0 commentaire