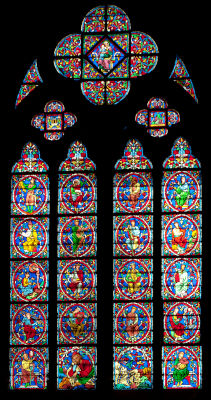

Un éventuel remplacement des actuels vitraux de Notre-Dame par des vitraux contemporains, proposition suggérée au sein du diocèse de Paris, a été jugé mardi "irrecevable" par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Lu sur France info culture :

« Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, a évoqué devant des prêtres de son diocèse l'éventualité d'un geste contemporain avec la création de nouveaux vitraux, en chargeant un groupe de travail de réfléchir au futur aménagement du lieu de culte et à un meilleur accueil des millions de visiteurs, selon de récentes informations de presse.

"L'Etat est compétent sur tous les décors intérieurs"

"Le clergé est habilité à amener du mobilier culturel" mais "les vitraux ne sont pas du mobilier" et "l'Etat est compétent sur tous les décors intérieurs", a rappelé Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, auditionnée le 24 novembre par la mission d'information de l'Assemblée nationale chargée de veiller à l'application de la loi Notre-Dame de juillet 2019.

"La France a signé la convention de Venise (de l'UNESCO) de 1964 qui rend absolument impossible toute dépose des dits vitraux et leur remplacement par des oeuvres modernes. La chose est pour moi irrecevable et contraire aux conventions que nous avons signées", a-t-elle martelé. "Je ne serais pas a priori choquée que des éléments décoratifs plus modernes, plus actuels, puissent être amenés dans une chapelle", a-t-elle tempéré.

L'éventualité d'un geste contemporain pour reconstruire la flèche avait déjà suscité le débat. La décision a finalement été prise de la reconstruire à l'identique. Interrogée sur le futur aménagement du parvis de la cathédrale, Roselyne Bachelot a aussi indiqué vouloir "défendre le respect paysager" du site.

Polémique autour de l'usage des donations

Par ailleurs, elle a vivement rejeté le reproche fait par la Cour des comptes à son ministère, qui regrettait qu'une petite partie des sommes reçues des donateurs soit utilisée pour divers frais de fonctionnement comme la communication, les salaires et les loyers de la maîtrise d'ouvrage. Selon le rapport de la Cour, l'Etat et non l'Etablissement public aurait dû prendre en charge ce budget.

"Nous ne nous entendrons pas sur cette polémique. Il n'y a pas de sujet" sur cette affaire "claire et transparente", a-t-elle tranché. "La maîtrise d'ouvrage fait partie des travaux de conservation" de Notre-Dame, et "n'est pas détachable" du reste des taches, a-t-elle insisté. »

L’ archevêque de Paris moins écouté pour "sa" cathédrale que le chapitre des chanoines de la cathédrale Saint Paul de Liège pour la leur. Il est vrai que l’importance de ces deux monuments (partim neo) gothiques n’est pas comparable…

JPSC

Par ailleurs, l’église du Saint-Sacrement a choisi d’ouvrir ses portes pour la prière individuelle devant le Saint-Sacrement exposé, avec disponibilité d’un prêtre: tous les mardis de 17h à 19h, tous les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h, tous les vendredis de 12h à 14h, tous les samedis de 15h à 18h et tous les dimanches de 15h à 18h. Venite, adoremus.

Par ailleurs, l’église du Saint-Sacrement a choisi d’ouvrir ses portes pour la prière individuelle devant le Saint-Sacrement exposé, avec disponibilité d’un prêtre: tous les mardis de 17h à 19h, tous les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h, tous les vendredis de 12h à 14h, tous les samedis de 15h à 18h et tous les dimanches de 15h à 18h. Venite, adoremus. Grégoire Ier, dit le Grand, est le 64e pape de l'Église catholique. Il est l'auteur d'œuvres patristiques majeures qui ont marqué et marquent toujours l'histoire de l'Église. Né vers 540, il est élu pape en 590 et décède le 12 mars 604.

Grégoire Ier, dit le Grand, est le 64e pape de l'Église catholique. Il est l'auteur d'œuvres patristiques majeures qui ont marqué et marquent toujours l'histoire de l'Église. Né vers 540, il est élu pape en 590 et décède le 12 mars 604.

Les pasteurs ne sauraient empêcher les fidèles laïcs de prendre des initiatives citoyennes, sinon ce serait du cléricalisme. Lu sur le site web « Riposte catholique » cet extrait

Les pasteurs ne sauraient empêcher les fidèles laïcs de prendre des initiatives citoyennes, sinon ce serait du cléricalisme. Lu sur le site web « Riposte catholique » cet extrait  Dans un style simple et direct, des spécialistes, universitaires ou prêtres, dialoguent avec Régis Burnet, bibliste, en apportant des réponses aux questions que nous pouvons nous poser sur la foi, la liturgie, de grandes figures chrétiennes (ci-contre à gauche, le compositeur Arvo Pärt chez le pape émérite Benoît XVI):

Dans un style simple et direct, des spécialistes, universitaires ou prêtres, dialoguent avec Régis Burnet, bibliste, en apportant des réponses aux questions que nous pouvons nous poser sur la foi, la liturgie, de grandes figures chrétiennes (ci-contre à gauche, le compositeur Arvo Pärt chez le pape émérite Benoît XVI):