Je me demandais quels seraient les premiers coups de crocs par lesquels on tâcherait, dès son élection, d’atteindre le nouveau pape. La réponse n’a pas tardé à venir : on l’attaque dès aujourd'hui sur « son passé trouble ». En fait, rien de précis ni de consistant, mais une accusation vague d’être lié à une Eglise argentine qui serait coupable de collusion avec la dictature des généraux. Cette accusation est déjà relayée par la RTBF ce matin avec, à l'appui, l'interview d’une activiste argentine présente sur le sol belge. Au procès de l’Eglise, tous les témoins sont les bienvenus, qu’on se le dise. Cela rappelle un autre procès où tout fut mis en œuvre pour aboutir à la crucifixion du condamné. Mais effectivement, souligne Sandro Magister :

...dans les terribles années soixante-dix, alors que la dictature faisait rage et que certains de ses confrères étaient prêts à prendre les armes et à appliquer les leçons de Marx, il s’opposa énergiquement à cette dérive, en tant que provincial de la Compagnie de Jésus en Argentine.

Mais il y a d’autres coups de dents venant d’ailleurs. De certains « tradis » par exemple qui ne veulent lire les évènements qu’à travers leurs préoccupations de chapelles et que cette élection inquiète parce que le cardinal Bergoglio n’aurait pas fait montre de beaucoup d’empressement à mettre en application le décret « Summorum Pontificum » relatif à la célébration de la messe d’avant-concile. Et voilà déjà, de leur part, matière à suspicion.

Pour ma part, je trouve cette élection surprenante, intéressante et passionnante...

Je ne vais pas m’étendre sur la surprise qui a déjà été largement soulignée par tous les commentateurs. En effet, ce cardinal ne figurait pas vraiment parmi les papabili les plus probables et l’on pensait généralement que son heure était passée depuis qu’on lui avait préféré Ratzinger au précédent conclave.

Intéressant. Pour la première fois, il s’agit d’un pape jésuite. Effectivement, les jésuites sont censés, sauf exception, décliner les fonctions épiscopales. Voir un « compagnon », disciple d’Ignace, hissé sur le trône de Pierre, c’est une nouveauté mais c’est sans doute aussi tout un programme. Le peu que je sais sur la spiritualité ignatienne me fait espérer le meilleur. La pierre d'angle de celle-ci est le fameux principe et fondement des Exercices spirituels :

L’homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur

et par là sauver son âme,

et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l’homme

et pour l’aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé.

C’est effectivement tout un programme que d’orienter la gouvernance de l’Eglise dans une telle optique. Un autre trait qui caractérise (ou devrait caractériser) la spiritualité jésuite est l’obéissance et l’on peut penser que cette attitude d’obéissance inconditionnelle au Christ et à l'Esprit s’écrira en filigrane dans le pontificat à venir. On sait aussi les exigences d’approfondissement intellectuel que comporte la formation d’un jésuite et qui ne s’arrêtent jamais après sa profession. Cela laisse augurer de la qualité de l’enseignement que François nous délivrera, dans la ligne de celui auquel le pape théologien qui vient de se retirer nous a habitués.

Intéressant aussi parce qu’il a choisi de s’appeler François (inutile de préciser « premier » puisqu’il n’y en a pas eu d’autres). Or, François est probablement le saint qui s’est le plus identifié à la personne du Christ. D'abord par une pratique radicale de la pauvreté. Le cardinal Bergoglio avait, à Buenos Aires répudié le train de vie des prélats et mettait son point d’honneur à circuler en bus ou en métro, à faire ses courses lui-même, à vivre dans la simplicité. Sandro Magister insiste sur son radicalisme évangélique :

C’est un pasteur à la doctrine solide et au réalisme concret. Aux Argentins il a voulu donner beaucoup plus que du pain. Il les a invités à reprendre aussi en main le catéchisme. Celui des dix commandements et des béatitudes. "Le chemin de Jésus, c’est cela", disait-il. Et ceux qui suivent Jésus comprennent que "fouler aux pieds la dignité d’une femme, d’un homme, d’un enfant, d’une personne âgée, est un péché grave qui crie vengeance au ciel", et ils décident de ne plus le faire.

Comment va-t-il à présent conjuguer ces exigences avec les contraintes de l’appareil romain ? Sera-t-il pape « autrement » ? Quelles surprises ce "pape franciscain" succédant à un "pape bénédictin" nous réserve-t-il ? Les réponses sont à venir.

Intéressant encore parce que ce pasteur qui a exercé ses responsabilités dans un pays chrétien se retrouve à présent au cœur d’une Europe qui a répudié son héritage chrétien, livrée à une idéologie libérale qui donne à l’individu tous les droits. Comment va-t-il faire face à cette confrontation, lui qui a déjà marqué très clairement son opposition à l’égard de toutes les dérives éthiques et sociétales (avortement, euthanasie, mariages homosexuels, etc.) ? Là aussi, la suite nous le dira.

En tout cas, l’attitude qui convient le mieux aujourd’hui consiste à accueillir dans la confiance, l’espérance et la prière, celui que l’Esprit a choisi de nous donner et à prier pour qu’il nous confirme dans la foi en ces temps troubles.

"Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamés pour vous passer au crible comme le froment. Mais moi, j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères." (Evangile selon Saint Luc , chap 22)

YW

Programmation spéciale en direct sur KTO

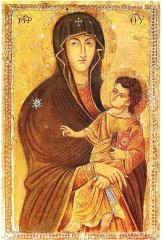

Programmation spéciale en direct sur KTO Première visite du pape François : Marie, Salut du Peuple Romain

Première visite du pape François : Marie, Salut du Peuple Romain