De Loup Besmond de Senneville sur le site du journal La Croix :

Comment le pape François voit les « tradis »

En restreignant fortement l’utilisation du rite préconciliaire, le pape François a voulu contrer une menace pour l’unité de l’Église, craignant ce qu’il identifie comme une forme de « rigidité ».

17/01/2022

Que pense vraiment le pape sur les « tradis » ? Six mois après la publication deTraditionis custodes, du nom du motu proprio restreignant fortement l’utilisation de la forme préconciliaire de la messe, la question s’est imposée. Plus encore depuis la sortie, en décembre, d’un second document de la Congrégation pour le culte divin confirmant notamment l’interdiction de célébrer certains sacrements selon la forme ancienne.

→ ANALYSE. Après « Traditionis custodes », l’avenir incertain des instituts traditionalistes

Signe de la sensibilité du sujet, la plupart de ceux ayant travaillé sur ce dossier à Rome préfèrent, quand ils répondent aux sollicitations, ne pas en parler. « La situation actuelle est telle que se taire est une obligation, en attendant des temps meilleurs et différents », écrit l’un. « Je n’ai aucune contribution à apporter pour le moment », écrit un autre. Un troisième, ayant quitté Rome, préfère – comme c’est souvent le cas au Vatican – ne pas en parler au téléphone.

« Pour un jésuite argentin, c’est un débat picrocholin »

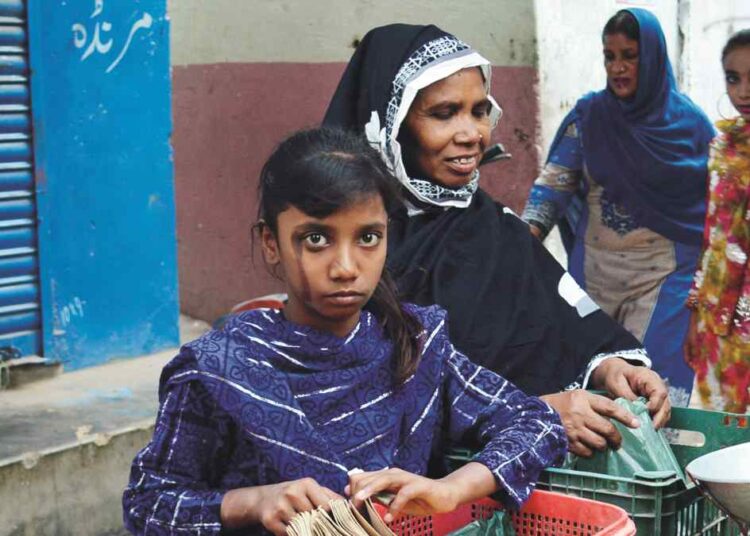

Devant les évêques français, en visite ad limina en septembre, et avec qui il évoquait Traditionis custodes, le pape François avait notamment expliqué son inquiétude pour l’unité de l’Église, estimant que cette dernière lui semblait menacée par l’utilisation de la liturgie comme moyen pour contester Vatican II, particulièrement aux États-Unis et en Suisse. « Pour un jésuite argentin, c’est un débat picrocholin, relativise quant à lui un bon observateur de la Curie. Pour lui, ce qui compte, c’est la mission de l’Église dans les périphéries, auprès des plus pauvres. Avant la sacramentalité. »

« Quand François est arrivé, beaucoup ont dit que la liturgie n’était pas sa priorité, mais qu’il laisserait faire, se souvient une source proche des milieux traditionalistes. Mais nous avons été détrompés. » Et de déplorer que « la Curie ait une connaissance superficielle des traditionalistes ». « La seule chose qu’elle voit, ce sont les excès sur les réseaux sociaux et YouTube, regrette-t-il. Mais parmi les cardinaux actifs, aucun ne vient voir de l’intérieur. »

Un état d’exception liturgique ?

Comment expliquer, dès lors, la relative clémence dont François a fait preuve avec la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, pourtant en dehors de l’Église catholique, en reconnaissant par exemple en 2016 la validité de la confession donnée par ses prêtres ? « Il les a vus parmi les pauvres à Buenos Aires », répond un bon connaisseur des milieux traditionalistes.

« Avec les lefebvristes, il est dans le registre de la miséricorde, comme il l’est dans les relations œcuméniques ou interreligieuses, répond pour sa part le théologien italien Andrea Grillo. Mais avec les traditionalistes de l’intérieur, on est sur un autre registre, beaucoup plus exigeant. »

« État d’exception liturgique »

Ce professeur de l’Athénée pontifical Saint-Anselme, à Rome, avait publié dès janvier 2020 une lettre ouverte alertant contre un « état d’exception liturgique », dont certains développements réapparaissent dans le motu proprio. « Je n’ai jamais été en contact avec le pape, et je n’ai pas écrit ce document », clarifie ce laïc, spécialiste de la liturgie, tout en convenant que son texte « a sans doute été lu très largement ».

Dès 2019, le pape François avait en réalité commencé à envisager la restriction de la liturgie préconciliaire après avoir appris que la Commission « Ecclesia Dei », chargée des relations entre le Vatican et le monde traditionaliste, avait autorisé certains instituts à utiliser des missels très antérieurs à 1962 pour les célébrations de la Semaine sainte. Une découverte qui, selon plusieurs sources, avait entraîné la suppression de la Commission par François.

Dès 2016, il avait clairement exprimé ses interrogations sur la question. « J’essaie toujours de comprendre ce qui se cache derrière les personnes qui sont trop jeunes pour avoir vécu la liturgie préconciliaire mais la réclament, avait-il ainsi affirmé au jésuite Antonio Spadaro (1). Creusez, creusez, cette rigidité cache toujours quelque chose : l’insécurité, parfois même plus… La rigidité est défensive. Le véritable amour n’est pas rigide. » Un membre de la Curie résume : « Il voit les tradis comme des nostalgiques, mais ne comprend pas que des jeunes le soient. »

D’autres textes en préparation

Une autre source, parmi les collaborateurs du pape, explique aussi le calendrier de la publication du motu proprio : « Pour lui, ce sujet est important. Le pape a tout accéléré en juillet après son opération, car il a entrevu la possibilité de la fin de son pontificat. Je pense qu’il a eu peur de mourir. » Ce qui expliquerait la publication au cœur de l’été, et non pas mi-septembre, comme envisagé initialement.

Selon nos informations, le Vatican travaillerait à d’autres textes sur la liturgie : un document plus large sur la liturgie post-conciliaire, remplaçant ainsi l’instruction Liturgiam authenticam publiée en 2001, serait en cours d’élaboration. Et un nouveau décret sur les instituts Ecclesia Dei serait en préparation pour mars.

-------------

(1) Auteur de Nei tuoi occhi è la mia parola, Éd. Rizzoli, 2016.