Une manifestation ouverte à tous. Entrée libre.

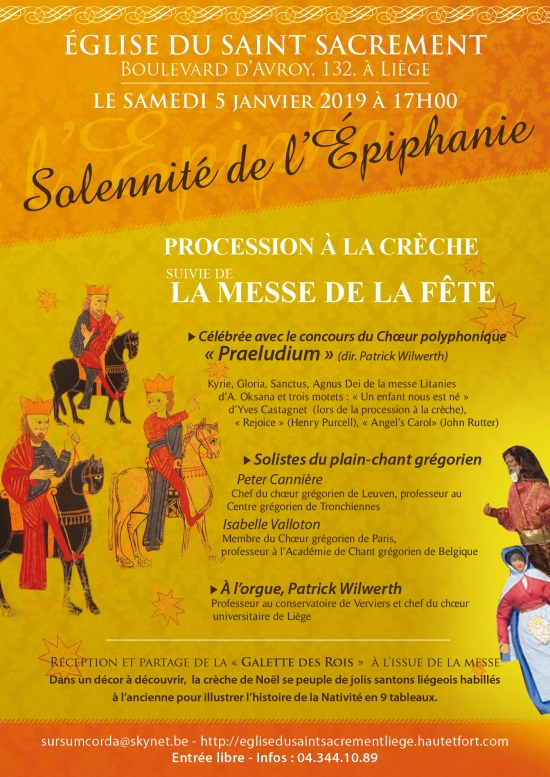

La Solennité de l’Epiphanie organisée à Liège le samedi 5 janvier 2019 à 17 heures en l’église du Saint-Sacrement (Bd d’Avroy, 132), est une fête familiale, avec la procession à la crèche, le partage de la galette des rois et l’échange des vœux pour l’an nouveau au cours d’une réception clôturant la célébration.

La messe sera animée par les membres du chœur de chambre « Praeludium »,l’organiste Patrick Wilwerth ainsi que les solistes du chant Isabelle Valloton et Peter Cannière.

Au programme : les chants grégoriens de la Fête, une messe et des motets polyphoniques pour le temps de la Nativité ainsi que des noëls interprétés à l’orgue.

Fondé en 1994 par Patrick Wilwerth, le chœur de chambre Praeludium est un ensemble vocal de haut niveau dont la plupart des membres sont issus des académies de musique de la région liégeoise. Son répertoire va de la musique ancienne à la musique contemporaine.

Isabelle Valloton est membre du Chœur grégorien de Paris. Peter Cannière est directeur artistique du Gregoriaans Koor van Leuven et professeur au Centrum Gregoriaans de Drongen (Tronchiennes).

Patrick Wilwerth est professeur d’orgue au conservatoire de Verviers et directeur musical du chœur universitaire de Liège.

Cette manifestation est ouverte à tous. En prime cette année, autour de la crèche, petits et grands découvriront une centaine de jolis santons liégeois habillés à l’ancienne pour illustrer les récits de l’enfance de Jésus.

Extraits :

« Rejoice » d’Henry Purcell

Reges Tharsis, offertoire grégorien:

« Au jour de l’an, le 1er janvier 2019, le pape François a exhorté la famille humaine à se tourner vers la Vierge Marie pour venir à bout d'un monde “désuni“, lors de la messe de Sainte Marie Mère de Dieu à la basilique Saint-Pierre au Vatican.

« Au jour de l’an, le 1er janvier 2019, le pape François a exhorté la famille humaine à se tourner vers la Vierge Marie pour venir à bout d'un monde “désuni“, lors de la messe de Sainte Marie Mère de Dieu à la basilique Saint-Pierre au Vatican. « Dum medium silentium tenerent omnia, et nox in suo cursu medium iter haberet, omnipotens sermo tuus, Domine, de caelis a regalibus sedibus venit . Alors qu’un profond silence enveloppait toutes choses et que la nuit en était au milieu de son cours, ta Parole toute-puissante, Seigneur, est venue du ciel, ta demeure royale » chante l’antienne dont l’esprit a manifestement inspiré Benoît XVI dans cet extrait de son homélie pour célébrer la nuit de Noël 2008 :

« Dum medium silentium tenerent omnia, et nox in suo cursu medium iter haberet, omnipotens sermo tuus, Domine, de caelis a regalibus sedibus venit . Alors qu’un profond silence enveloppait toutes choses et que la nuit en était au milieu de son cours, ta Parole toute-puissante, Seigneur, est venue du ciel, ta demeure royale » chante l’antienne dont l’esprit a manifestement inspiré Benoît XVI dans cet extrait de son homélie pour célébrer la nuit de Noël 2008 :

Noël ou la pudeur de Dieu

Noël ou la pudeur de Dieu