Incontournable la Croix. Pas d’autre voie pour suivre le Christ. « Tu es le Messie ». Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et, pour la première fois, il leur enseigna qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup… Jésus disait cela ouvertement. Ma royauté, je vous défends d’en parler pour instant, mais la Croix, la Croix – parlons-en. Pierre lui barre le passage. Que cela ne t’advienne pas, Seigneur ! Que cela ne nous advienne ! Un cœur généreux, magnanime. Son Maître ne doit pas souffrir. Nous ne devons pas souffrir, car Pierre entrevoit avec justesse que si le Christ établit son Règne par sa mort sur une croix, nous ne pourrons pas y accéder autrement. La réponse de Jésus, nette et tranchée : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ».

A quoi le Christ reconnait-il la marque de Satan ? Au goût de la possession et de la volonté propre. Tout selon mon désir, tout selon ma mesure. La royauté et la loi, l’ordre que j’impose aux éléments, au monde, à mon prochain - tout me sera soumis. Je m’appartiens ! Le monde m’appartient ! Il n’y a pas de place pour la Croix ici. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.

Le Christ, lui, ne cherche pas à être comme Dieu. Lui, étant de condition divine, se dépouille avec une générosité sans réserve jusqu’à déposer sa vie.Non pas volonté, mais la tienne ! Par amour du Père, par amour pour nous, il se perd, certes, mais c’est ainsi qu’il nous sauve.

Celui qui m’aime, qu’il me suive ! Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même… Il y a quelque chose de vertigineux dans ce « si quelqu’un veut ». Si tu veux être avec moi. Si seulement tu veux marcher à ma suite. Si tu veux être là, où je suis, alors renonce à toi-même. Le prince de ce monde s’impose. Dieu se propose. La toute-puissance de Dieu suscite la liberté de l’homme, la tyrannie usurpatoire du démon le réduit en esclavage.

Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même… C’est à tous que le Christ s’adresse. Aux apôtres, aux disciples, à la foule, et à travers les âges à la multitude que nul ne peut dénombrer. Le salut, et donc la Croix, est pour tous ; non pas pour quelques élus, quelques génies mystiques, mais pour toute âme, car tout toute âme est rachetée par la Croix. Toute existence chrétienne est marquée par la Croix, nulle n’en est privée. Inutile de la chercher, elle s’impose par elle-même. Paradoxalement, la recherche des exploits extraordinaires peut devenir pour nous une fuite de notre croix bien réelle, bien proche, toute banale, et précisément pour cela insupportable. Qu’il prenne sa croix. La sienne propre, l’unique. L’enfant malade, le conjoint difficile à porter, la prière aride, la Cité qui sombre dans la barbarie… Tout proche, tout banal. Ce divin quotidien qui seul peut forger en nous la vie divine.

Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même… Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Que signifie ici sauver sa vie et donc la perdre ? Refuser tout renoncement, s’obstiner à imposer la volonté propre coute que coute à tout ce qui nous entoure. Dicter sa propre loi sans tenir compte de Dieu, du monde, du prochain – voilà le chemin le plus simple pour transformer sa vie et la vie de ses proches en enfer.

Celui qui perdra sa vie pour moi et pour l’Evangile la sauvera. Il ne suffit pas de perdre sa vie, pour la sauver. Faut-il encore la perdre pour le Christ, et non pas pour un Christ imaginaire, mais pour son Evangile. Il y a dans l’Evangile des choses qui ne sont pas à notre goût, tout comme la Croix répugne à Pierre. N’est-ce pas précisément cela, la conversion : conformer ses pensées à celles de Dieu et non pas réduire la pensée de Dieu à notre bon plaisir ? Une Croix bien lourde. Une Croix salutaire.

Incontournable, la Croix. Elle semble obstruer la route vers le bonheur. Comment croire qu’elle est la voie de béatitude ?

Parce que – notre cœur le sait bien - elle seule est digne de confiance. La Croix seule rend l’Evangile crédible. Pourquoi crois-tu cet homme ? Parce qu’il m’a aimé et s’est livré pour moi. Nul autre ne l’a fait. En lui seul je peux mettre toute ma confiance. Mais attention ! Une fois cette confiance accordée, elle bouleversera toute ma vie. Elle devra s’inscrire dans la multitude d’œuvres, d’actes concrets et simples où la volonté de Dieu passera avant la mienne propre. C’est cela, prendre sa croix jour après jour : sans cesse préférer l’amour de Dieu à ses convoitises. Serait-ce dur et pénible ? Il y a du tragique dans toute vie chrétienne, mais le cœur amoureux cherche à suivre celui qu’il aime, il n’est pas là pour marchander le prix. Comme le disait S. Augustin, celui qui aime comprendra ce que je dis. Suivons le Christ, et lui seul. Dans cette suite, la Croix nous séparera de tout ce qui n’est pas lui. Mais surtout elle nous unira à lui comme rien d’autre.

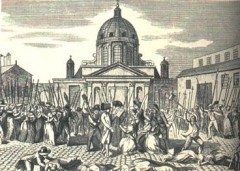

"Après la chute de la Monarchie le 10 août 1792, la fièvre monte à Paris. De nombreux suspects sont arrêtés : laïcs, prêtres séculiers, religieux, souvent réputés réfractaires, même si ce n’est pas le cas de tous. Environ 350 ecclésiastiques sont ainsi incarcérés, dont plus de la moitié étrangers à la capitale. Entre le 2 et le 5 septembre, des bandes armées d’hommes et de femmes envahissent les prisons parisiennes pour se livrer à l’exécution collective des détenus au couvent des Carmes, à l’abbaye de Saint-Germain, au séminaire Saint-Firmin, aux prisons de la Force, rue Saint-Antoine.

"Après la chute de la Monarchie le 10 août 1792, la fièvre monte à Paris. De nombreux suspects sont arrêtés : laïcs, prêtres séculiers, religieux, souvent réputés réfractaires, même si ce n’est pas le cas de tous. Environ 350 ecclésiastiques sont ainsi incarcérés, dont plus de la moitié étrangers à la capitale. Entre le 2 et le 5 septembre, des bandes armées d’hommes et de femmes envahissent les prisons parisiennes pour se livrer à l’exécution collective des détenus au couvent des Carmes, à l’abbaye de Saint-Germain, au séminaire Saint-Firmin, aux prisons de la Force, rue Saint-Antoine.