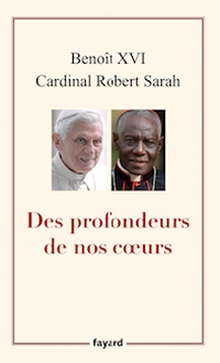

Extrait du livre à quatre mains de Joseph Ratzinger / Benoît XVI et du cardinal Robert Sarah, dont nous avons annoncé la sortie en France le 15 janvier dans un article précédent et dont nous proposons ici quelques passages qui concernent justement la question du célibat des prêtres.

Les deux premiers sont rédigés par le pape émérite et les trois suivants sont du cardinal Sarah.

*

1. Célibataires ou continents, pour célébrer l’Eucharistie

Trés vite – nous ne savons pas exactement quand, mais en tout cas très rapidement –, la célébration régulière, et même quotidienne, de l’Eucharistie est devenue essentielle pour l’Église. Le pain « supersubstantiel » est en même temps le pain « quotidien » de l’Église. Cela eut une conséquence importante qui, précisément, hante aujourd’hui l’Église.

Dans la conscience commune d’Israël, les prêtres étaient rigoureusement tenus de respecter l’abstinence sexuelle dans les périodes où ils exerçaient le culte et étaient donc en contact avec le mystère divin. La relation entre l’abstinence sexuelle et le culte divin fut absolument claire dans la conscience commune d’Israël. À titre d’exemple, je voudrais rappeler l’épisode de David qui, fuyant Saül, pria le prêtre Achimélek de lui donner du pain : « Le prêtre répondit à David : “Je n’ai pas de pain ordinaire sous la main, il n’y a que des pains consacrés : tes hommes pourront en manger s’ils se sont gardés de rapports avec les femmes.” David répondit au prêtre : “Oui, bien sûr ! Nous nous sommes abstenus de rapports avec les femmes depuis trois jours” » (1 S 21, 5 sq.). Étant donné que les prêtres de l’Ancien Testament ne devaient se consacrer au culte que durant des périodes déterminées, le mariage et le sacerdoce étaient compatibles.

Mais, en raison de la célébration eucharistique régulière et souvent même quotidienne, la situation des prêtres de l’Église de Jésus-Christ se trouve radicalement changée. Désormais, leur vie entière est en contact avec le mystère divin. Cela exige de leur part l’exclusivité à l’égard de Dieu. Cela exclut par conséquent les autres liens qui, comme le mariage, embrassent toute la vie. De la célébration quotidienne de l’Eucharistie, qui implique un état de service de Dieu permanent, naquit spontanément l’impossibilité d’un lien matrimonial. On peut dire que l’abstinence sexuelle qui était fonctionnelle s’est transformée d’elle-même en une abstinence ontologique. Ainsi, sa motivation et sa signification étaient changées de l’intérieur et en profondeur.

De nos jours, on affirme trop facilement que tout cela ne serait que la conséquence d’un mépris de la corporéité et de la sexualité. La critique selon laquelle le fondement du célibat sacerdotal serait une conception manichéenne du monde a déjà été formulée au IVe siècle. Elle fut cependant immédiatement repoussée de manière décisive par les Pères de l’Église qui y mirent fin pour un certain temps.

Un tel jugement est erroné. Pour le démontrer, il suffit de rappeler que l’Église a toujours considéré le mariage comme un don octroyé par Dieu dès le paradis terrestre. Toutefois, l’état conjugal concerne l’homme dans sa totalité, or le service du Seigneur exigeant également le don total de l’homme, il ne semble pas possible de réaliser simultanément les deux vocations. Ainsi, l’aptitude à renoncer au mariage pour se mettre totalement à la disposition du Seigneur est devenue un critère pour le ministère sacerdotal.

Quant à la forme concrète du célibat dans l’Église ancienne, il convient encore de souligner que les hommes mariés ne pouvaient recevoir le sacrement de l’Ordre que s’ils s’étaient engagés à respecter l’abstinence sexuelle, donc à vivre le mariage dit « de saint Joseph ». Une telle situation semble avoir été tout à fait normale au cours des premiers siècles. Il existait un nombre suffisant d’hommes et de femmes qui considéraient qu’il était raisonnable et possible de vivre de cette manière en se donnant ensemble au Seigneur.

2. «Le Seigneur est mon partage et ma coupe » (Psaume 16,5)

Dans l’Ancien Testament, les lévites renoncent à posséder une terre. Dans le Nouveau Testament, cette privation se transforme et se renouvelle : les prêtres, parce qu’ils sont radicalement consacrés à Dieu, renoncent au mariage et à la famille. […] Le véritable fondement de la vie du prêtre, le sel de son existence, la terre de sa vie est Dieu lui-même. Le célibat, qui vaut pour les évêques dans toute l’Église orientale et occidentale et, selon une tradition qui remonte à une époque proche de celle des apôtres, pour les prêtres en général dans l’Église latine, ne peut être compris et vécu en définitive que sur ce fondement.

3. Dans les villages éloignés de Guinée

Au début de l’année 1976, alors jeune prêtre, je me suis rendu dans certains villages reculés de Guinée. Certains d’entre eux n’avaient pas reçu la visite d’un prêtre depuis presque dix ans, car les missionnaires européens avaient été expulsés en 1967 par Sékou Touré. Pourtant, les chrétiens continuaient à enseigner le catéchisme aux enfants et à réciter les prières de la journée et le chapelet. Ils manifestaient une grande dévotion envers la Vierge Marie et se réunissaient le dimanche pour écouter la Parole de Dieu.

J’ai eu la grâce de rencontrer ces hommes et ces femmes qui gardaient la foi sans aucun soutien sacramentel, faute de prêtres. Ils se nourrissaient de la Parole de Dieu et entretenaient la vitalité de la foi par la prière quotidienne. Je ne pourrai jamais oublier leur joie inimaginable lorsque je célébrais la messe qu’ils n’avaient pas connue depuis si longtemps. Qu’il me soit permis de l’affirmer avec certitude et force : je crois que si l’on avait ordonné des hommes mariés dans chaque village, on aurait éteint la faim eucharistique des fidèles. On aurait coupé le peuple de cette joie de recevoir, dans le prêtre, un autre Christ. Car, avec l’instinct de la foi, les pauvres savent qu’un prêtre qui a renoncé au mariage leur fait don de tout son amour sponsal.

4. À propos des prêtres mariés d’Orient

Il nous faut écouter les témoignages qui émanent des Églises catholiques orientales. Plusieurs membres de ces Églises ont clairement souligné que l’état sacerdotal entrait en tension avec l’état conjugal. […] Le clergé oriental marié est en crise. Le divorce des prêtres est devenu un lieu de tension œcuménique entre les patriarcats orthodoxes. […] Pourquoi l’Église catholique admet-elle la présence d’un clergé marié dans certaines Églises orientales unies ? À la lumière des affirmations du magistère récent sur le lien ontologique entre sacerdoce et célibat, je pense que cette acceptation a pour but de favoriser une évolution progressive vers la pratique du célibat qui aurait lieu non par voie disciplinaire mais pour des raisons proprement spirituelles et pastorales.

5. Au sujet des prêtres mariés issus de l’anglicanisme ou d’Amazonie

On pourrait me faire remarquer qu’il existe déjà des exceptions, et que des hommes mariés ont été ordonnés prêtres dans l’Église latine tout en continuant à vivre more uxorio avec leurs épouses. Il s’agit bien d’exceptions au sens où ces cas procèdent d’une situation singulière qui ne doit pas être amenée à se répéter. Ainsi en est-il de l’entrée dans la pleine communion de pasteurs protestants mariés destinés à recevoir l’ordination sacerdotale. Une exception est transitoire par définition et constitue une parenthèse dans l’état normal et naturel des choses. Tel n’est pas le cas d’une région reculée qui manque de prêtres. Leur rareté n’est pas un état exceptionnel. Cette situation est commune dans tous les pays de mission, et même dans les pays de l’Occident sécularisé. Par définition, une Église naissante manque de prêtres. L’Église primitive s’est trouvée dans cette situation. Nous avons vu qu’elle n’a pas renoncé au principe de la continence des clercs. L’ordination d’hommes mariés, fussent-ils auparavant diacres permanents, n’est pas une exception, mais une brèche, une blessure dans la cohérence du sacerdoce. Parler d’exception serait un abus de langage ou un mensonge.

Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso.