VOYAGE APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS AU PORTUGAL À L'OCCASION DES XXXVIIe JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE

[2 - 6 AOÛT 2023]

RENCONTRE AVEC LES AUTORITÉS, LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LE CORPS DIPLOMATIQUE

DISCOURS DU SAINT-PÈRE

Centre culturel de Belém (Lisbonne)

Mercredi 2 août 2023

________________________________________

Monsieur le Président de l’Assemblée de la République,

Monsieur le Premier Ministre,

Membres du Gouvernement et du Corps diplomatique,

Autorités, Représentants de la société civile et du monde de la culture,

Mesdames et Messieurs !

Je vous salue cordialement et je remercie Monsieur le Président pour son accueil et pour les aimables paroles qu’il m’a adressées – il est très accueillant le Président, merci ! Je suis heureux d’être à Lisbonne, ville de la rencontre qui embrasse divers peuples et cultures et qui devient, ces jours-ci, encore plus universelle. Elle devient, en un certain sens, la capitale du monde, la capitale de l’avenir, car les jeunes sont l’avenir. Cela correspond bien à son caractère multiethnique et multiculturel – je pense au quartier de Mouraria, où vivent en harmonie des personnes de plus de soixante pays – et révèle la caractéristique cosmopolite du Portugal qui plonge ses racines dans le désir de s’ouvrir au monde et de l’explorer, en naviguant vers des horizons nouveaux et plus vastes.

Non loin d’ici, à Cabo da Roca, la phrase d’un grand poète de cette ville est sculptée : « Ici... où la terre se termine et où commence la mer » (L. Vaz de Camões, Os Lusíadas, III, 20). Pendant des siècles, on a cru que l’extrémité du monde se trouvait là et, en un sens, c’est vrai : nous sommes aux confins du monde parce que ce pays borde l’océan qui délimite les continents. Lisbonne en porte l’étreinte et le parfum. J’aime m’associer à ce que les Portugais se plaisent à chanter : « Lisbonne sent les fleurs et la mer » (A. Rodrigues, Cheira bem, cheira a Lisboa, 1972). Une mer qui, beaucoup plus qu’un élément du paysage, est un appel gravé dans l’âme de chaque Portugais. Une poétesse locale l’a désignée comme « une mer qui résonne, une mer sans fond, une mer sans fin » (S. de Mello Breyner Andresen, Mar sonoro). Face à l’océan, les Portugais réfléchissent sur les immenses espaces de l’âme et sur le sens de la vie dans le monde. Et moi aussi, en me laissant emporter par l’image de l’océan, j’aimerais vous partager quelques pensées.

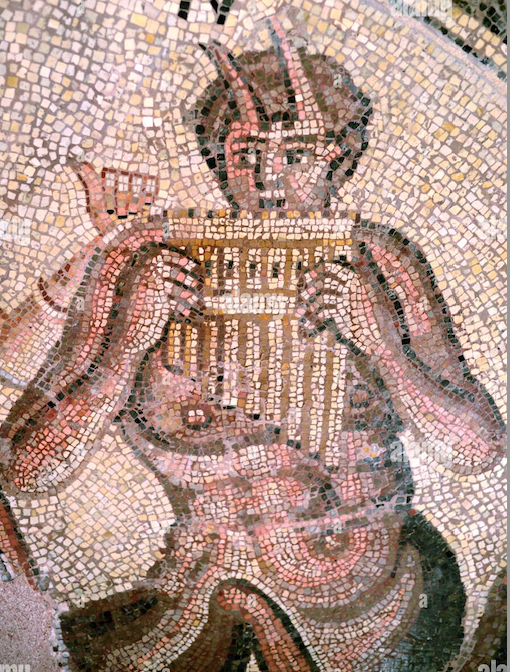

Selon la mythologie classique, Océan est fils du ciel (Ouranos) : son immensité conduit les mortels à regarder vers le haut et à s’élever vers l’infini. Mais, en même temps, Océan est fils de la terre (Gaia) qu’il étreint, invitant ainsi à envelopper de tendresse l’ensemble du monde habité. L’océan ne relie pas seulement, en effet, les peuples et les pays, mais les terres et les continents. C’est pourquoi Lisbonne, ville de l’océan, rappelle l’importance de l’ensemble, du fait de penser les frontières comme des zones de contact, non comme des frontières qui séparent. Nous savons aujourd’hui que les grandes questions sont mondiales, alors que nous faisons souvent l’expérience de l’inefficacité à y répondre, précisément parce que, face aux problèmes communs, le monde est divisé, ou du moins pas assez uni, incapable d’affronter en commun ce qui met le monde en crise. Il semble que les injustices planétaires, les guerres, les crises climatiques et migratoires aillent plus vite que la capacité, et souvent la volonté, de faire face ensemble à ces défis.

Lisbonne peut suggérer un changement de rythme. Ici, en 2007, a été signé l’homonyme Traité de réforme de l’Union Européenne. Celui-ci affirme que « l’Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples » (Traité de Lisbonne qui modifie le Traité sur l’Union Européenne et le Traité qui institue la Communauté Européenne, art. 1, 4/2.1) ; mais il va plus loin en affirmant que « dans ses relations avec le reste du monde […] elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la terre, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l’homme » (art. 1, 4/2.5). Ce ne sont pas seulement des mots, mais des jalons pour la marche de la communauté européenne, gravés dans la mémoire de cette ville. Voilà l’esprit de l’ensemble, animé par le rêve européen d’un multilatéralisme plus large que le seul contexte occidental.

Selon une étymologie discutée, le nom Europe proviendrait d’un mot indiquant la direction de l’occident. Il est certain que Lisbonne est la capitale la plus à l’ouest de l’Europe continentale. Elle rappelle donc la nécessité d’ouvrir des voies de rencontre plus vastes, comme le Portugal le fait déjà, surtout avec les pays d’autres continents unis par la même langue. Je souhaite que les Journées Mondiales de la Jeunesse soient, pour le “vieux continent” – nous pouvons dire le continent “âgé”, une impulsion d’ouverture universelle, c’est-à-dire une impulsion d’ouverture qui le rende plus jeune. Car de l’Europe, la vraie, le monde a besoin : il a besoin de son rôle de bâtisseur de ponts et d’artisan de paix dans sa partie orientale, en Méditerranée, en Afrique et au Moyen-Orient. L’Europe pourra ainsi apporter sur la scène internationale son originalité spécifique, qui s’est dessinée au siècle dernier lorsque, dans le creuset des conflits mondiaux, elle a fait jaillir l’étincelle de la réconciliation en rêvant de construire l’avenir avec l’ennemi d’hier, engageant des voies de dialogue, des voies d’inclusion, développant une diplomatie de paix qui éteint les conflits et apaise les tensions, capable de saisir les moindres signaux de détente et de lire entre les lignes les plus tordues.

Nous naviguons sur l’océan de l’histoire en des temps tumultueux et nous ressentons le manque de courageux itinéraires de paix. En regardant avec affection l’Europe et l’esprit de dialogue qui la caractérise, on pourrait lui demander : vers où navigues-tu, si tu ne proposes pas d’itinéraires de paix, de voies créatives pour mettre fin à la guerre en Ukraine ainsi qu’à beaucoup d’autres conflits qui ensanglantent le monde ? Et encore une fois, en élargissant le champ : quelle route suis-tu, Occident ? Ta technologie, qui a marqué le progrès et globalisé le monde, ne suffit pas à elle seule ; moins encore les armes les plus sophistiquées qui ne sont en rien des investissements pour avenir, mais qui appauvrissent du véritable capital humain, celui de l’éducation, de la santé, de la protection sociale. Il est inquiétant de lire qu’en de nombreux endroits l’on investit continuellement des fonds dans les armes plutôt que dans l’avenir des enfants. Et c’est vrai. L’économe me disait, il y a quelques jours, que le meilleur revenu d’investissement est dans la fabrication d’armes. On investit plus dans les armes que dans l’avenir de ses enfants. Je rêve d’une Europe, cœur de l’Occident, qui mette à profit son ingéniosité pour éteindre les foyers de guerre et allumer des lueurs d’espérance ; une Europe qui sache retrouver son âme juvénile en rêvant de la grandeur de l’ensemble et en allant au-delà des besoins de l’immédiat ; une Europe qui inclue des peuples et des personnes avec leur propre culture sans poursuivre théories et colonisations idéologiques. Et cela nous aidera à penser aux rêves des pères fondateurs de l’Union européenne : ceux-ci rêvaient en grand !

L’océan, immense étendue d’eau, rappelle les origines de la vie. Dans le monde développé d’aujourd’hui, il est devenu paradoxalement prioritaire de défendre la vie humaine, mise en danger par des dérives utilitaristes qui l’utilisent et l’éliminent : la culture du rejet de la vie. Je pense à tous ces enfants qui ne sont pas nés et ces personnes âgées abandonnés à elles-mêmes, à la difficulté d’accueillir, de protéger, de promouvoir et d’intégrer ceux qui viennent de loin et frappent aux portes, à la solitude de nombreuses familles qui luttent pour mettre au monde et élever des enfants. On serait aussi tenté de dire ici : vers où naviguez-vous, Europe et Occident, avec le rejet des personnes âgées, les murs aux fils barbelés, les tragédies en mer et les berceaux vides ? Vers où naviguez-vous ? Où allez-vous si, face au mal de vivre, vous offrez des remèdes hâtifs et erronés, comme l’accès facile à la mort, solution de facilité qui paraît douce, mais qui est en réalité plus amère que les eaux de la mer ?Et je pense à tant de lois sophistiquées sur l’euthanasie.

Lisbonne, embrassée par l’océan, nous donne cependant des raisons d’espérer, c’est une ville d’espérance. Un océan de jeunes se déverse dans cette ville accueillante ; et je voudrais exprimer ma gratitude pour le grand travail et l’engagement généreux du Portugal pour accueillir un événement si complexe à gérer, mais porteur d’espérance. Comme on dit ici : « À côté des jeunes, on ne vieillit pas ». Des jeunes, venus du monde entier, cultivant les désirs de l’unité, de la paix et de la fraternité, des jeunes qui rêvent nous incitent à réaliser leurs rêves de bien. Ils ne sont pas dans les rues pour crier de colère, mais pour partager l’espérance de l’Évangile, l’espérance de la vie. Et si l’on respire aujourd’hui dans de nombreuses régions un climat de protestation et d’insatisfaction, terreau fertile aux populismes et aux complotismes, les Journées Mondiales de la Jeunesse sont l’occasion de construire ensemble. Elles ravivent le désir de créer de la nouveauté, de prendre le large et de naviguer ensemble vers l’avenir. Des paroles audacieuses de Pessoa me viennent à l’esprit : « Naviguer est nécessaire, mais il n’est pas nécessaire de vivre [...] ; ce qu’il faut c’est créer » (Navegar é preciso). Travaillons donc avec créativité pour construire ensemble ! J’imagine trois chantiers d’espérance où nous pouvons tous travailler unis : l’environnement, l’avenir, la fraternité.

L’environnement. Le Portugal fait avec l’Europe beaucoup d’efforts exemplaires pour la protection de la création. Mais le problème mondial reste extrêmement sérieux : les océans sont surchauffés et, de leurs fonds, remonte à la surface la laideur avec laquelle nous avons pollué la maison commune. Nous transformons ces grandes réserves de vie en décharges de plastique. L’océan nous rappelle que la vie de l’homme est appelée à s’harmoniser avec un environnement plus vaste que nous, qui doit être protégé, doit être protégé avec soin, en pensant aux jeunes générations. Comment pouvons-nous dire que nous croyons en la jeunesse, si nous ne leur donnons pas un espace sain pour construire l’avenir ?

L’avenir est le deuxième chantier. Et l’avenir, ce sont les jeunes. Mais de nombreux facteurs les découragent, comme le manque de travail, les rythmes effrénés dans lesquels ils sont plongés, l’augmentation du coût de la vie, la difficulté à trouver un logement et, plus préoccupant encore, la peur de former une famille et de mettre des enfants au monde. En Europe, et plus généralement en Occident, on assiste à une phase descendante de la courbe démographique : le progrès semble être une question de développement technique et de confort des individus, alors que l’avenir exige de contrer la dénatalité et le déclin de l’envie de vivre. Une bonne politique peut faire beaucoup en cela, elle peut être génératrice d’espérance. Elle n’est pas en effet appelée à détenir le pouvoir, mais à donner aux gens la possibilité d’espérer. Elle est appelée, aujourd’hui plus que jamais, à corriger les déséquilibres économiques d’un marché qui produit des richesses mais ne les distribue pas, appauvrissant les esprits en ressources et en certitudes. Elle est appelée à se redécouvrir génératrice de vie et de soins, à investir avec clairvoyance dans l’avenir, dans les familles et dans les enfants, à promouvoir des alliances intergénérationnelles, où l’on ne supprime pas d’un coup d’éponge le passé, mais où l’on favorise les liens entre jeunes et personnes âgées. Nous devons reprendre cela : le dialogue entre jeunes et personnes âgées. C’est ce que rappelle le sentiment de la saudade portugaise, qui exprime une nostalgie, un désir de bien absent qui renaît seulement au contact de ses propres racines. Les jeunes doivent trouver leurs racines chez les personnes âgées. En ce sens, l’éducation est importante. Elle ne peut pas se contenter de transmettre des notions techniques pour progresser économiquement, mais elle est destinée à s’insérer dans une histoire, à transmettre une tradition, à valoriser le besoin religieux de l’homme et à favoriser l’amitié sociale.

Le dernier chantier d’espérance est celui de la fraternité que nous, chrétiens, apprenons du Seigneur Jésus Christ. Dans de nombreuses régions du Portugal, le sens du voisinage et la solidarité sont très vivants. Cependant, dans le contexte général d’une mondialisation qui nous rapproche, ne procurant pas cependant de proximité fraternelle, nous sommes tous appelés à cultiver le sens de la communauté, en commençant par la recherche de celui qui habite à côté. Comme l’a remarqué Saramago, « ce qui donne le vrai sens à la rencontre, c’est la recherche, et il faut faire beaucoup de chemin pour rejoindre ce qui est proche » (Todos os nomes, 1997). Comme il est beau de se redécouvrir frères et sœurs, de travailler pour le bien commun en laissant de côté les oppositions et les différences de vues ! Ici aussi, il y a par exemple les jeunes qui, avec leur cri de paix et leur envie de vivre, nous poussent à abattre les rigides barrières de l’appartenance, érigées au nom d’opinions et de croyances différentes. J’ai entendu parler de nombreux jeunes qui cultivent ici le désir de se faire proches. Je pense à l’initiative Missão País qui a conduit des milliers de jeunes à vivre, dans l’esprit de l’Évangile, des expériences de solidarité missionnaire dans les zones périphériques, en particulier dans les villages à l’intérieur du pays, en allant rendre visite à de nombreuses personnes âgées seules, et cela est une “onction” pour la jeunesse. Je voudrais remercier et encourager, avec toute les personnes dans la société portugaise qui s’occupent des autres, l’Église locale qui fait beaucoup de bien, loin de la lumière des projecteurs.

Frères et sœurs, sentons-nous tous ensemble appelés, fraternellement, à donner de l’espérance au monde dans lequel nous vivons et à ce magnifique pays. Que Dieu bénisse le Portugal !