De l'ECLJ :

Appel à une politique de prévention de l’avortement

TEXTE DE L'APPEL

Le recours massif à l’avortement est un problème social et de santé publique auquel la société doit répondre par une politique de prévention.

L’avortement est un problème de santé publique

Chaque année, en France, près de 215 000 femmes mettent un terme à leur grossesse ; plus de 8 millions d’avortements ont été pratiqués depuis 1975 ce qui représente un quart des naissances. Le taux d’avortement en France demeure l’un des plus élevés d’Europe et augmente en particulier chez les jeunes : près de 10 % des lycéennes franciliennes ont avorté et 31 % ont déjà pris la « pilule du lendemain » au moins une fois.

L’avortement a des conséquences indéniables, culturelles, démographiques, économiques et sociales considérables. 42 % des femmes ayant avorté avant l’âge de 25 ans vivent une dépression. La moitié des femmes mineures ayant avorté souffrent d’idées suicidaires. Les femmes qui avortent ont trois fois plus de risques de subir des violences physiques, mentales ou sexuelles que les femmes qui ont mené à terme leur grossesse.

Selon un sondage IFOP de 2016, 89 % des Françaises reconnaissent que « l’avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre pour les femmes » et 72 % d’entre elles estiment que « la société devrait davantage aider les femmes à éviter le recours à l’IVG ».

Il est possible de réduire le recours à l’avortement

L’avortement n’est pas une fatalité ; de nombreux pays sont parvenus à en réduire le recours par des politiques de prévention.

En Italie, par exemple, le nombre d’avortements a chuté de 56 % entre 1982 et 2013, atteignant 102 000, soit moitié moins qu’en France pour une population à peine moindre. Les taux d’avortement et de contraception y sont parmi les plus faibles d’Europe. En Allemagne, le nombre d’IVG est passé de 135 000 à 99 000 entre 2001 et 2015, et de 13 000 à moins de 5 300 en Lettonie entre 2004 et 2013, etc.

Aux États-Unis, le taux de grossesse adolescente a été réduit de moitié entre 1990 et 2010 grâce à une campagne visant à la responsabilisation et à la valorisation de la sexualité et de la vie humaines. Le nombre d’élèves de terminale se déclarant abstinents a doublé, passant de 33 % à 66 %, provoquant une réduction des deux tiers des avortements chez les jeunes, un recul des maladies sexuellement transmissibles et une amélioration de leur équilibre affectif et psychologique.

De nombreuses mesures concrètes de prévention méritent d’être mises en œuvre, visant en particulier à mieux éduquer les jeunes, à aider les femmes et à responsabiliser les pères.

Réduire le recours à l’avortement doit être une priorité

Réduire le recours à l’avortement n’est pas seulement un devoir pour le bien des femmes, des enfants et de toute la société, c’est également une obligation contractée par la France en droit international. La France s’est en effet engagée à soutenir la famille, la maternité et les enfants « avant comme après la naissance » (Convention relative aux droits de l'enfant), à « réduire le recours à l’avortement » et à « prendre des mesures appropriées pour aider les femmes à éviter l’avortement » (Conférence du Caire, 1994). Le Conseil de l’Europe a également invité les Etats européens « à promouvoir une attitude plus favorable à la famille dans les campagnes d’information publiques et à fournir des conseils et un soutien concret pour aider les femmes qui demandent un avortement en raison de pressions familiales ou financières » (APCE, 2008).

L’appel

Le recours massif à l’avortement est un problème social et de santé publique qui touche toute la société et engage notre avenir.

Nous appelons les responsables politiques à prendre l’engagement de mettre en œuvre une véritable politique de prévention de l’avortement, en particulier auprès des jeunes.

Pour ALLER PLUS LOIN

Téléchargez le Rapport de l’ECLJ pour une politique de prévention de l’avortement (50 p., novembre 2016).

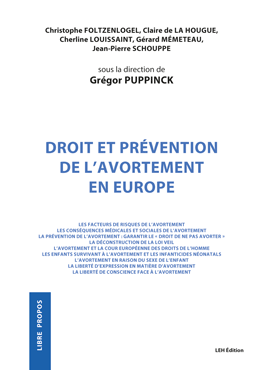

Commandez le livre Droit et prévention de l'avortement en Europe, LEH Editions, 270 p., novembre 2016.

Articles thématiques :

Sur Causeur : Veut-on entraver tout débat sur l’IVG ?

Sur Gènéthique : L’avortement ne pourra jamais être un « droit fondamental », ni une « liberté »

Délit d'entrave numérique : l'impossible normalisation

Sur Valeurs actuelles : Le paradoxe de la contraception

Sur Aleteia : Pourquoi l'avortement est-il devenu un « dogme » ?