Une dépêche de l'Agence Fides :

AFRIQUE/NIGER - « Je n’ai jamais regretté de m’être converti au christianisme »

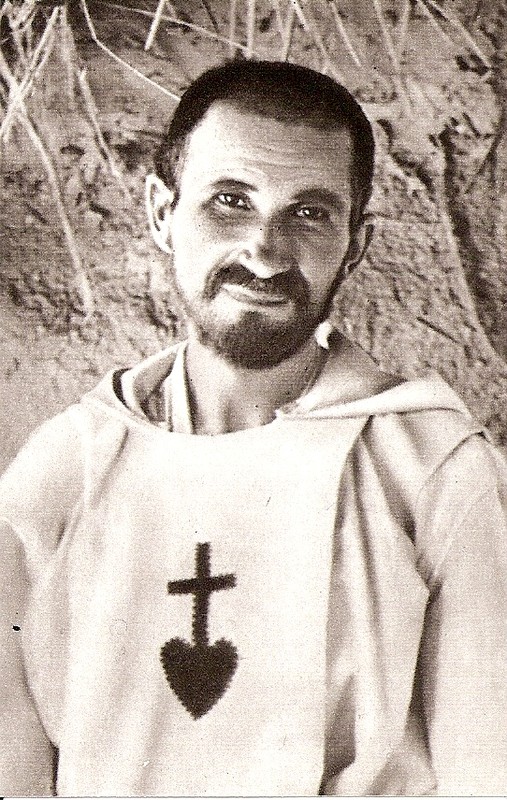

Dosso (Agence Fides) – « Il n’est pas facile d’être chrétien au Niger aujourd’hui, et plus encore après le djihadisme alimenté par des mouvements tels qu’Al-Qaïda ou Boko Haram, présents dans le pays », écrit à l’Agence Fides le Père Rafael Casamayor, prêtre de la Société pour les Missions Africaines (SMA), depuis la mission présente à Dosso. Le prêtre a rapporté le témoignage d’un chrétien qui est venu de l’islam et qui fait aujourd’hui partie de la communauté catholique de Dosso. « Il ne m’a pas fallu longtemps pour retrouver Pierre, c’est un homme discret, peu de mots et d’une vie intérieure intense. Un trésor dans notre mission parce qu’il nous amène immédiatement au cœur de notre foi, de notre amour pour Dieu et pour notre prochain ».

« Je suis de Filengué, djerma ou songhay, comme vous préférez, – intervient Pierre – et depuis que je suis enfant j’ai reçu une éducation musulmane. Après l’école, je suis allé à la madrasa coranique où j’ai étudié les principes islamiques avec des enfants et des adolescents de mon âge. Déjà à la fin de l’adolescence, j’ai commencé à travailler comme soudeur dans un laboratoire où un jour j’ai trouvé des livres qui avaient été laissés sur les tables. J’en ai pris un et je l’ai ramené à la maison. J’ai commencé à le lire et depuis lors, je ne m’en suis pas séparé, c’était le Nouveau Testament », souligne l’homme. « J’ai adoré lire ce livre, il y avait des histoires qui me touchaient le cœur. J’aimais en parler avec certains collègues de travail, aucun d’entre eux n’était chrétien, mais ils savaient certaines choses. C’étaient des histoires pleines de tendresse et de proximité avec les plus pauvres, mais je ne savais pas à quoi elles correspondaient dans la vraie vie, je ne connaissais aucun chrétien. Plus tard, ils m’ont envoyé travailler à Agadez et là j’ai rejoint la communauté chrétienne. Je voulais en savoir plus sur les Évangiles et la vie des chrétiens. »

« Mon séjour à Agadez a été une bénédiction pour tout ce que j’ai appris et vécu avec la communauté chrétienne très diversifiée : il y avait des Béninois, des Togolais, des Burkinabés, des Français, des Nigériens. J’ai vu reflété l’esprit que je croyais avoir découvert dans les Évangiles que j’ai lus à l’adolescence à Filengué, et qui sont devenus réalité. Au cours des années que j’ai passées à Agadez, j’ai non seulement découvert le message de Jésus et une communauté de référence qui m’a aidé à le vivre, mais j’ai aussi ouvert un chemin spirituel qui répondait à mes rêves d’adolescent qui avaient alimenté la lecture des Évangiles.

Le missionnaire laïc conclut son témoignage en déclarant avec certitude qu’il n’a jamais regretté de s’être converti à la foi chrétienne, « pas même pour un seul jour. Ce que j’ai du mal à accepter, c’est que mes enfants sont toujours musulmans même si je ne les ai jamais forcés à suivre mes traces. » (RC/AP) (Agence Fides 17/5/2022)

Alors, pourquoi revenir sur un tel sujet qui divise d’ailleurs nos lecteurs ? Tout simplement parce que le 4 mai dernier s’est achevé à Rome un pèlerinage hors du commun, né justement du traumatisme apparu dans le sillage de ce texte. Regroupées sous l’appellation de « Voie romaine », des mères de prêtres ont voulu faire connaître à la fois leur inquiétude et leur espérance en se rendant à pied de Paris à Rome pour déposer aux pieds de François plus de 2 500 lettres lui demandant respectueusement de revenir sur les dispositions de son motu proprio.

Alors, pourquoi revenir sur un tel sujet qui divise d’ailleurs nos lecteurs ? Tout simplement parce que le 4 mai dernier s’est achevé à Rome un pèlerinage hors du commun, né justement du traumatisme apparu dans le sillage de ce texte. Regroupées sous l’appellation de « Voie romaine », des mères de prêtres ont voulu faire connaître à la fois leur inquiétude et leur espérance en se rendant à pied de Paris à Rome pour déposer aux pieds de François plus de 2 500 lettres lui demandant respectueusement de revenir sur les dispositions de son motu proprio.