Dans un discours qu'il devait prononcer à la « Sapienza » de Rome le 17 janvier 2008, mais que celle-ci a refusé d’entendre, le pape Benoît XVI a posé la question du rapport entre l'université, la raison, la vérité et la foi.

Dans un discours qu'il devait prononcer à la « Sapienza » de Rome le 17 janvier 2008, mais que celle-ci a refusé d’entendre, le pape Benoît XVI a posé la question du rapport entre l'université, la raison, la vérité et la foi.

Sa leçon manquée ne s'adressait pas à une université catholique mais à une université d'état, ce qui met en relief la portée universelle de son propos. Le souverain pontife part d'un principe: l'université comme communauté scientifique, l'Eglise comme communauté de croyants, cherchent toutes deux la vérité, dans une démarche autonome. La question est alors de savoir si, du fait de cette autonomie, elles n'ont rien à se dire, à apprendre l'une de l'autre. On pense par exemple, ici, aux enjeux de l'affaire Galilée ou à ceux de la bioéthique.

En premier lieu, précise le pape, l'Eglise a pour mission de maintenir la communauté des croyants sur le chemin vers Dieu indiqué par Jésus. Mais la foi n'appartient pas pour autant à la seule sphère privée ou subjective. Elle entretient des rapports avec la raison éthique universelle qui, affirme-t-il, s'impose à l'humanité. Et ceci concerne directement le monde universitaire qui puise son origine dans la soif de connaissance propre à l'homme.

Comme Socrate, dans son dialogue avec Euthyphron , les premiers chrétiens ont compris leur foi comme une dissipation du brouillard de la religion mythologique: ils accueillent comme une partie de leur identité la recherche difficile de la raison pour parvenir à la vérité toute entière.

C'est ainsi que l'université a pu et dû naître dans le cadre de la foi chrétienne.

Mais, comme l'a observé saint Augustin, le simple savoir rend triste car la vérité est plus que le savoir, c'est connaître le bien. C'est le sens de la question de Socrate à Euthyphron: quel est le bien qui nous rend vrais ? La vérité rend bon et la bonté est vraie. Le Logos se révèle aussi comme le Bien et Benoît XVI conclut: la raison publique universelle qui fonde la démarche universitaire ne peut évacuer cette dimension de la recherche du vrai.

L'université est confrontée à la juste relation entre connaître et agir: la médecine scientifique inscrit l'art de guérir dans la rationalité, le droit pose la question de la justice et de la liberté.

A ce point du raisonnement, le pape pose, avec Habermas (1), la question du conflit entre ce qu'il appelle la "sensibilité aux intérêts particuliers" et la "sensibilité à la vérité" comme concept nécessaire dans le processus d'argumentation. Poser cette question, c'est introduire dans le débat, pour en justifier le rôle, les facultés de philosophie et de théologie auxquelles, précise le Saint-Père, l'université, dès le moyen âge, a confié la recherche sur l'existence humaine dans sa totalité, avec une vive sensibilité pour la vérité.

Qu'est-ce qu'une raison vraie ? Il n'y a pas de réponse toute faite, observe Benoît XVI, mais la philosophie ne recommence pas chaque fois du point zéro d'un sujet pensant de manière isolée. Elle s'inscrit dans le dialogue du savoir historique et, à ce titre, elle ne doit pas se fermer à ce que les religions et, en particulier, la foi chrétienne ont reçu et donné à l'humanité comme indication du chemin. Parmi les choses dites au cours de l'histoire par les théologiens, plusieurs étaient fausses et nous troublent mais, en même temps, l'humanisme de la foi chrétienne constitue une instance pour la raison publique, un encouragement vers la vérité, une force purificatrice contre la pression du pouvoir et des intérêts.

Le danger qui menace aujourd'hui les sciences exactes et, à travers elles, les sciences humaines c'est de baisser les bras face à la question de la vérité: la raison se plie face à la pression des intérêts, elle est contrainte de reconnaître l'utilité comme critère ultime; la philosophie se dégrade en positivisme; la théologie se confine dans la sphère privée d'un groupe; la raison, sourde au grand message de la sagesse et de la foi chrétiennes, se dessèche dans le cercle étroit de ses propres argumentations: elle se décompose et se brise.

Oui, l'Eglise a un rôle vis-à-vis du monde universitaire: l'aider à maintenir vive la sensibilité à la vérité, inviter la raison à se mettre à la recherche du vrai et du bien pour découvrir finalement, en toute liberté, Celui qui est le chemin, la vérité et la vie.

Un tel discours (2) s'impose avec plus de force encore, faut-il le dire, aux universités qui entretiennent des liens structurels avec l'Eglise, impliquant des devoirs spécifiques à l'égard de la communauté des croyants. C'est ce qu’au même moment Mgr Michel Schooyans a encore rappelé avec vigueur le 30 janvier 2008 à Neufchâteau, en célébrant la messe grégorienne des obsèques de Monseigneur Edouard Massaux, ancien recteur de l'Université Catholique de Louvain (U.C.L.). Désapprouvant les dérives sécularistes de cette université, le défunt avait exclu, dans ses dernières volontés, toute présence officielle (cardinal grand chancelier, pouvoir épiscopal organisateur, conseil d'administration, conseil académique) à ses funérailles

Dans sa prédication remarquable (3), Monseigneur Schooyans, a notamment rappelé que le recteur Massaux "connaissait les pièges entrelacés du scientisme, des idéologies, du relativisme et du scepticisme corrosif". Pour lui, "sciences de la nature et sciences humaines étaient deux grands portiques ouverts à l'espérance et à la lumière: à ses yeux, comme aux yeux de Benoît XVI, la raison elle-même devait être sauvée. Comme saint Augustin, il considérait que pour l'homme il n'y a de pleine lumière que là où la grâce en a déjà ouvert le chemin" et "dans ce monde universitaire où les hommes ont souvent une estime fort flatteuse d'eux-mêmes, Massaux jugeait qu'il devait y avoir place pour le don que Jésus offrait à la Samaritaine de l'Evangile: ce don, c'est ce que nous appelons la foi".

Près de dix ans plus tard, ces témoignages forts n’ont rien perdu de leur actualité : ils interpellent une fois de plus le monde académique et singulièrement les universités qui se parent du nom de « catholique » .

JPSC

_______________

(1) Jürgen Habermas, philosophe et sociologue allemand, né en 1929, professeur aux universités de Heidelberg et de Francfort.

(2) Allocution du pape Benoît XVI pour la rencontre avec les étudiants de l’université romaine de la « Sapienza »

(3) Extrait de l’homélie publiée le 3 février 2008 par le journal La Libre Belgique : « […]« Fier de l'Alma Mater, et par conséquent exigeant, le Recteur Massaux avait mis la barre très haut pour l'Université. Il la voyait comme une communauté de chercheurs de vérité, et, autant que possible, comme une communauté de chercheurs de Dieu. Il savait et il croyait que Dieu se révèle dans sa Création, qu'il parle à travers elle. Mais en brillant universitaire, notre ami savait les limites des sciences de la nature. Il savait ce que les sciences humaines pouvaient offrir, mais il en savait aussi les limites. Notre recteur connaissait donc les pièges entrelacés du scientisme, des idéologies, du relativisme et du scepticisme corrosif.

Pour Mgr Massaux, sciences de la nature et sciences humaines étaient deux grands portiques ouverts à l'espérance et à la lumière. À ses yeux, comme aux yeux de Benoît XVI ou du Cardinal Lustiger, la raison elle-même devait être sauvée. Comme Saint Augustin, il considérait que pour l'homme il n'y a de pleine lumière que là où la grâce en a déjà ouvert le chemin. Contre les descendants de Pélage , le Professeur Massaux déclarait que l'homme échouait à se sauver seul, et qu'il se fourvoyait s'il se posait en maître ultime du sens de la vie et de la mort. Pour lui, le pilotage de l'Université ne pouvait se faire les yeux rivés sur les classements à la mode.

En prenant ce risque, notre Université se mettait en danger de perdre son âme. Mgr Massaux a découvert très tôt qu'une vérité d'un autre ordre s'offre à l'homme et s’offre à son amour. À ce troisième niveau, c'est le Seigneur qui fait le premier pas pour se révéler à la connaissance de l’homme et s’offrir à son amour.

Dans ce monde universitaire, où les hommes ont souvent une estime fort flatteuse d'eux-mêmes, Massaux jugeait qu'il devait y avoir place pour le don que Jésus offrait à la Samaritaine de l'Évangile (Jn 4).Ce don, c'est ce que nous appellons la foi. 0 rassurez-vous, chers Frères et Sœurs ! Mgr Massaux ne rêvait pas de voir l'Université transformée en pouponnière catéchétique pour jeunes adultes ! Il n'eut jamais la tristesse de voir sa Faculté de Théologie ployer sous le joug du magistère romain, moins encore du magistère national belge. Il souhaitait, au minimum, qu'en aucun domaine l'Université ne porte de contre-témoignage; et qu'au mieux elle s'ouvre, comme la Samaritaine (Jn 4), comme Zachée (Le 19, 1-10), comme l'Aveugle-né (Jn 9) au don de Dieu. Car ni les hommes ni les institutions ne sont à l'abri de la "renégation"...

Sans attendre une reconnaissance qui ne lui fut distillée que parcimonieusement, Mgr Massaux a donné sa vie pour la communauté universitaire, pour son pays, qu'il voulait uni, et pour l'Église, qu'il aimait avec autant de tendresse que de lucidité. Il n'a jamais transigé sur les conditions de la solidarité, de la générosité et de l'amour. Ni celui-ci ni celles-là, estimait-il, ne sauraient reposer sur des compromis précaires ni sur des marchandages inavouables. L'union, oui; mais pas au prix de l'indignité. Lorsque le Pape Paul VI lui a conféré, en 1965, le titre de Prélat d'Honneur de Sa Sainteté, le Chanoine Massaux a choisi pour devise "In libertate veritatis" : la vérité fera de vous des hommes libres (cf. Jn 8, 32). A quelque niveau que l'on envisage la liberté, celle-ci est incompatible avec le mensonge, avec l'orgueil, avec toutes les formes de violence. Tous les hommes aspirent certes à la liberté, mais la fascination du mensonge survit à ce que nous croyons être nos libérations. Il nous en coûte en effet de reconnaître que nous préférons souvent consentir à la servitude plutôt que d'accueillir Celui qui, seul, peut briser nos entraves. En définitive, seul le péché fait obstacle à notre liberté. Le chemin du bonheur n'est pas à chercher dans les sagesses trompeuses stigmatisées par Saint-Paul (cf. Col 2, 8), ni dans les fables tarabiscotées dénoncées par Saint-Pierre (2 P 1, 16), ni non plus dans des concordats signés à la sauvette avec des puissances séculières. Le bonheur, c'est d'aller sur les routes du monde pour inviter tous les hommes aux noces de Dieu faisant alliance avec nous. En fin de compte, nous devons être des messagers d'espérance. Cette espérance, dont Massaux a été témoin, nous autorise à penser que, pas plus aujourd'hui qu'hier, notre Aima Mater ne doit craindre les vents qui la font tanguer.

Mgr Massaux a vécu à Bioul une retraite dont peu de sollicitations épiscopales sont venues troubler la sérénité. Aussi longtemps que ses forces le lui ont permis, il a assisté à des réunions scientifiques et par ticipé à leurs travaux. Il a cultivé les amitiés solides, notamment avec des personnalités d'exception comme la Princesse Liliane ou le DocteurWynen. Ceux de ses amis qui étaient, comme on dit, "en recherche" occupaient une place spéciale dans son cœur. En même temps, le théologien se tenait très au courant des dernières publications de sa spécialité. Comme Karl Barth, il ne concevait pas qu'une journée puisse se passer sans la visite de Mozart. Et quand ses forces ont commencé à décliner irrémédiablement, il est devenu une colonne de prière pour l'institution à la nuque raide (cf. Ex 32, 9) qu'il avait porté pendant trente ans à bout de bras »

Dans un discours qu'il devait prononcer à la « Sapienza » de Rome le 17 janvier 2008, mais que celle-ci a refusé d’entendre, le pape Benoît XVI a posé la question du rapport entre l'université, la raison, la vérité et la foi.

Dans un discours qu'il devait prononcer à la « Sapienza » de Rome le 17 janvier 2008, mais que celle-ci a refusé d’entendre, le pape Benoît XVI a posé la question du rapport entre l'université, la raison, la vérité et la foi. Les terribles attentats commis hier à la messe des Rameaux contre deux églises en Egypte ne sont ni les premiers ni - il faut le craindre - les derniers. Les 44 morts et la centaine de blessés de Tanta et d'Alexandrie viennent s'ajouter à la longue liste des martyrs de ce pays, une Eglise qui se définit même comme étant l'Eglise des martyrs.

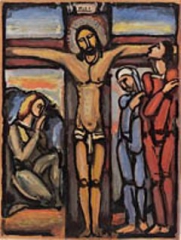

Les terribles attentats commis hier à la messe des Rameaux contre deux églises en Egypte ne sont ni les premiers ni - il faut le craindre - les derniers. Les 44 morts et la centaine de blessés de Tanta et d'Alexandrie viennent s'ajouter à la longue liste des martyrs de ce pays, une Eglise qui se définit même comme étant l'Eglise des martyrs. Leur objectif est multiple mais consiste avant tout à prendre le pouvoir en vue de récréer le Califat. Outre les opérations militaires et terroristes pour prendre le contrôle du territoire, leur stratégie passe également par une certaine homogénéisation de la population - elle doit non seulement être musulmane mais également acquise à l'islam radical revendiqué par ces groupes. Cela se traduit par la conversion ou l'exclusion des minorités religieuses, dont bien sûr les chrétiens. La terreur de l'Etat islamique et des groupes islamistes affidés consiste donc entre autres à éradiquer la présence chrétienne au Moyen-Orient. Sur l'Irak et la Syrie, le projet est déjà bien avancé. C'est maintenant le tour de l'Egypte dont on peut imaginer que les attentats ne font que commencer.

Leur objectif est multiple mais consiste avant tout à prendre le pouvoir en vue de récréer le Califat. Outre les opérations militaires et terroristes pour prendre le contrôle du territoire, leur stratégie passe également par une certaine homogénéisation de la population - elle doit non seulement être musulmane mais également acquise à l'islam radical revendiqué par ces groupes. Cela se traduit par la conversion ou l'exclusion des minorités religieuses, dont bien sûr les chrétiens. La terreur de l'Etat islamique et des groupes islamistes affidés consiste donc entre autres à éradiquer la présence chrétienne au Moyen-Orient. Sur l'Irak et la Syrie, le projet est déjà bien avancé. C'est maintenant le tour de l'Egypte dont on peut imaginer que les attentats ne font que commencer. L'Egypte, réservoir démographique des chrétiens d'Orient

L'Egypte, réservoir démographique des chrétiens d'Orient Malgré le soutien officiel du président al-Sissi et la protection de fait qui est assurée devant la plupart des églises, les chrétiens acceptent de moins en moins l'apparente inefficacité des mesures censées les mettre à l'abri de la terreur. Si les chrétiens excédés finissaient par se révolter contre les autorités égyptiennes, l'Etat islamique aurait fait d'une pierre deux coups: fragiliser le gouvernement égyptien dont il veut récupérer le pouvoir et accélérer la disparition des chrétiens dont la réaction susciterait un surcroît de violence à leur encontre. On peut donc imaginer que, non seulement ces attentats ne seront pas les derniers mais que la pression à l'encontre des chrétiens en Egypte ira en s'aggravant.

Malgré le soutien officiel du président al-Sissi et la protection de fait qui est assurée devant la plupart des églises, les chrétiens acceptent de moins en moins l'apparente inefficacité des mesures censées les mettre à l'abri de la terreur. Si les chrétiens excédés finissaient par se révolter contre les autorités égyptiennes, l'Etat islamique aurait fait d'une pierre deux coups: fragiliser le gouvernement égyptien dont il veut récupérer le pouvoir et accélérer la disparition des chrétiens dont la réaction susciterait un surcroît de violence à leur encontre. On peut donc imaginer que, non seulement ces attentats ne seront pas les derniers mais que la pression à l'encontre des chrétiens en Egypte ira en s'aggravant.