de la Libre :

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

de la Libre :

Lu ICI :

Le ministre Di Antonio ordonne le transfert des ossements des chanoines de Wandre à Namur

Samedi, nous vous révélions le stockage honteux des ossements des chanoines de la cathédrale Saint-Lambert dans un local technique du pont de Wandre. Un endroit totalement inadapté et, qui plus est, vandalisé par des squatteurs. Le ministre en charge du patrimoine wallon, Carlo Di Antonio, a réagi vivement à cette information.

« Je déplore que des vestiges de ce type aient été ainsi conservés dans d’aussi mauvaises conditions. Et le peu de respect dû aux défunts et au travail des archéologues ! »

Pour rappel, des jeunes étaient entrés dans le local technique du pont haubané de Wandre et y avaient découvert des caisses en carton contenant de nombreux ossements humains. Le tout était sens dessus dessous parce que le lieu était visiblement squatté de longue date.

Renseignements pris, il s’agissait d’une centaine de squelettes de chanoines de l’ancienne cathédrale Saint-Lambert, découverts lors des fouilles de la place du même nom, réalisées par la Région wallonne dans les années 90. Au lieu d’être stockés dans un endroit sûr, on n’avait visiblement rien trouvé d’autre.

« À l’époque, le MET n’avait pas de locaux disponibles à Liège, explique-t-on au cabinet du ministre. Ils ont donc décidé de les stocker temporairement dans ce local technique du pont. Mais le temporaire est devenu du long terme… » Autrement dit, on les avait… oubliés !

Le ministre a donc ordonné le déménagement des ossements dès la semaine prochaine afin de les entreposer dans un endroit sûr et adapté, à la direction de l’archéologie centrale à Saint-Servais (Namur). Et là, on verra ce qu’on peut faire pour les répertorier et limiter les dégâts.

« Et dans la foulée, le ministre a également réclamé un état des lieux général des endroits de stockages archéologiques de la Région wallonne pour éviter qu’une telle mésaventure ne se reproduise. »

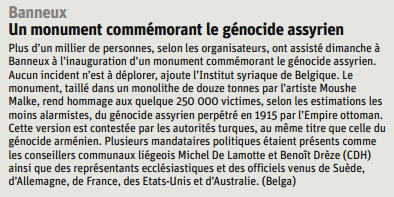

Communiqué de presse de l'Institut Syriaque de Belgique

Un nouveau monument pour le génocide assyrien(syriaque)

au cœur de l'Europe

Après l'Australie, l'Amérique, l'Arménie et la France, cette fois, c’est à Liège en Belgique qu’un nouveau mémorial pour le génocide assyrien(syriaque)[1] Seyfo est érigé. Ce monument est à l’initiative de l’Institut Syriaque de Belgique et de Seyfo Center.

Littéralement Seyfo veut dire « épée » en langue syriaque et fait référence au génocide perpétré par l’Empire ottoman en 1915 contre tous les Chrétiens se trouvant sur le territoire correspondant à l’actuelle Turquie. Deux tiers à trois quarts des trois peuples concernés - Assyriens(Syriaques), Arméniens et Grecs Pontiques - furent décimés.

Mouché Malké, artiste assyrien(syriaque) connu mondialement, a sculpté sur une pierre de 12 tonnes une colombe tuée ! Y figure aussi une écriture en langue française et en langue syriaque à la mémoire des victimes du Seyfo. Le monument assyrien(syriaque) du génocide sera érigé sur le site du Sanctuaire de Banneux, situé près de Liège, en Belgique. Bénéficiant d’un statut spécifique et d’une renommée internationale, ce lieu est visité par plus d'un million de personnes par an.

L’inauguration officielle de ce monument aura lieu le 4 Août 2013 à 13h00 à Banneux. Les derniers préparatifs pour la cérémonie d’ouverture sont toujours en cours pour accueillir des centaines de participants des quatre coins du monde.

Nous invitons tous les démocrates et les progressistes à cette cérémonie d’ouverture du monument dédié au Seyfo.

Au nom de l'Institut Syriaque de Belgique et de Seyfo Center,

Fatrus GABRIEL

[1] Plusieurs noms sont utilisés pour désigner le même peuple assyrien(syriaque). Le terme « assyrien(syriaque) » est utilisé comme synonyme des autres noms comme Assyrien, Araméen, Chaldéen, Syriaque ou Assyro-chaldéen-syriaque.

De Michel Hébert sur le site Contre-info.com (l’information alternative), 12 juillet 2013 :

« Encore un mythe à détruire, concernant l’horrible « Moyen-Age » chrétien.

« Présentation : Christophe Colomb n’a jamais eu à démontrer que la Terre était ronde. Car tout le monde le savait déjà. Et depuis longtemps ! C’est ce que confirme l’ouvrage d’un historien américain, Jeffrey B. Russel, qui met à mal bon nombre d’idées reçues sur les géographes du Moyen Age et de l’Antiquité. Il commence par constater que les auteurs médiévaux affirment la rotondité de la Terre, comme le faisait Platon. Il examine ensuite l’apparition du mythe moderne selon lequel le Moyen-Age croyait la Terre plate. En fait ce sont des évolutionnistes libéraux américains qui ont créé de toutes pièces ce mythe aujourd’hui repris dans la presse et dans les manuels scolaires.

En cette année anniversaire de la découverte du Nouveau Monde, c’est un véritable déluge de publications qui s’abat sur nous ; à cette occasion, nombre d’idées reçues sont remises en question. L’une d’elles, selon laquelle les contemporains de Christophe Colomb croyaient que la Terre était plate, a trouvé son historien, Jeffrey B. Russel, dans un petit ouvrage décapant qui vient d’être publié aux Etats-Unis.

Considérons le cas de Christophe Colomb : les historiens ont depuis longtemps dénoncé la fable selon laquelle il aurait dû affronter les foudres des docteurs de Salamanque pour avoir osé prétendre que la Terre était ronde – sans quoi le passage des Indes par l’ouest était inconcevable. Certes, le découvreur a eu ses détracteurs et ses opposants, mais leurs arguments tenaient aux probabilités d’échec de l’entreprise.

Et ils avaient raison, puisque la distance qui sépare les îles Canaries du Japon est de deux cents degrés de longitude, là où Colomb, pour avancer son projet, voulait n’en voir que soixante. Mais nulle part dans ces discussions il ne fut question d’une sphéricité que le navigateur aurait dû démontrer.

Déjà au XVème siècle, l’affaire était entendue. La Géographie du Grec Ptolémée (90-168) est traduite en latin en 1410. Or cet ouvrage ne laisse subsister aucun doute sur la rotondité de la Terre : il est tout entier fondé sur le quadrillage de la sphère en degrés de latitude et méridiens de longitude.

Et le cardinal Pierre d’Ailly en a bien retenu toutes les leçons dans son Image du monde écrite en latin dès 1410. Mais avant ? Là où les médiévistes ont souvent été plus évasifs, Jeffrey Russell nous invite à voir partout et toujours la même représentation, les mêmes comparaisons.

Ce 11 juillet, jour de la translation de ses reliques à Saint-Benoît-sur-Loire, on fête le père du monachisme occidental : Benoît né vers 480 ou 490 à Nursie – mort en 547 (en latin Benedictus de Nursia), plus connu sous le nom de « saint Benoît » (en latin Sanctus Benedictus de Nursia). Fondateur de l'ordre bénédictin et a largement inspiré le monachisme occidental ultérieur. Il est considéré par les catholiques et les orthodoxes comme le patriarche des moines d'Occident à cause de sa Règle qui a eu un impact majeur sur le monachisme occidental et même sur la civilisation européenne médiévale. Le pape Paul VI l’a proclamé saint Patron de l’Europe le 24 octobre 1964, en ces termes:

« Messager de paix, artisan d'unité, maître de civilisation, et, avant tout, héraut de la religion du Christ et fondateur de la vie monastique en Occident, tels sont les titres qui justifient la renommée de saint Benoît, abbé. Alors que s'écroulait l'Empire romain désormais à son terme, que des régions de l'Europe s'enfonçaient dans les ténèbres et que d'autres ne connaissaient pas encore la civilisation et les valeurs spirituelles, c'était lui qui, par son effort constant et assidu, a fait se lever sur ce continent l'aurore d'une ère nouvelle. C'est principalement lui et ses fils qui, avec la croix, le livre et la charrue, apporteront le progrès chrétien aux populations s'étendant de la Méditerranée à la Scandinavie, de l'Irlande aux plaines de la Pologne.

Avec la croix, c'est-à-dire avec la loi du Christ, il a affermi et a développé l'organisation de la vie publique et privée. Il convient de rappeler qu'il a enseigné aux hommes la primauté du culte divin avec l'Office divin, c'est-à-dire la prière liturgique et assidue... Avec le livre, ensuite, c'est-à-dire avec la culture : au moment où le patrimoine humaniste allait se perdre, saint Benoît, en donnant renom et autorité à tant de monastères, a sauvé la tradition classique des anciens avec une sollicitude providentielle, en la transmettant intacte à la postérité et en restaurant l'amour du savoir.

Et enfin avec la charrue, c'est-à-dire avec l'agriculture et d'autres initiatives analogues, il a réussi à transformer des terres désertiques et incultes en champs très fertiles et en jardins gracieux. En unissant la prière au travail matériel, selon son mot célèbre : « Ora et labora » (Prie et travaille), il a ennobli et a élevé le travail de l'homme. C'est pourquoi le pape Pie XII a salué à juste titre dans saint Benoît le « père de l'Europe ».

Lu par JPS sur le site du « Petit Placide » : Saint Benoît, patron de l'Europe

(VIS) La Congrégation pour la cause des saints vient de promulguer de nouveaux décrets reconnaissant notamment le martyre "en haine de la foi" :

du serviteur de Dieu José Guardiet y Pujol, prêtre espagnol tué en haine de la foi le 3 août 1936.

du serviteur de Dieu Mauricio Íñiguez de Heredia, religieux espagnol, et ses 23 compagnons hospitaliers de St.Jean de Dieu, tués en haine de la foi en 1936 ou 1937.

du serviteur de Dieu Fortunato Velasco Tobar, prêtre espagnol, et ses 13 compagnons de la Congrégation de la Mission, tués en haine de la foi entre 1934 et 1936.

de la servante de Dieu María Asunción (Juliana González Trujillano), religieuse espagnole, et ses 2 consoeurs Franciscaines missionnaires de la Mère du divin Pasteur, tuées en haine de la foi en 1936.

Un ami a la gentillesse de nous adresser le message suivant :

Les lecteurs de belgicatho qui s'intéressent à la famille impériale des Habsbourg et plus particulièrement à l'impératrice Zita (1892-1989) pourront lire l'entrefilet paru récemment dans le périodique "Den Beiaard" édité par la commune de Steenokkerzeel dans le Brabant flamand: le dimanche 8 septembre, à l'occasion du 25e anniversaire de la journée du patrimoine, la commune de Steenokkerzeel, le conseil de la culture et le cercle historique ouvrent le château "Ter Ham" au grand public.

Des visites guidées du château seront organisées par le cercle historique "Ter Ham". Dans la cour intérieure se joueront également des scènes du Moyen Age tardif (XIV et XVè siècles).

Des visites guidées du château seront organisées par le cercle historique "Ter Ham". Dans la cour intérieure se joueront également des scènes du Moyen Age tardif (XIV et XVè siècles). Saint Pierre et saint Paul, Apôtres, solennité (Evangile au Quotidien)

Saint Pierre et saint Paul, Apôtres, solennité (Evangile au Quotidien)

Saint Clément de Rome, pape de 90 à 100 environ

Lettre aux Corinthiens, 5-7 (trad. cf bréviaire 30/06)

Le témoignage historique le plus ancien du martyre de Pierre et de Paul

Laissons ces exemples [de persécution dans l'Ancien Testament] pour en venir aux athlètes les plus proches de nous ; évoquons les exemples vaillants de notre génération. La jalousie et l'envie ont déchaîné les persécutions contre les piliers de l'Église les plus hauts et les plus justes, qui ont lutté jusqu'à la mort. Regardons les saints apôtres : Pierre, à cause d'une jalousie injuste, a subi, non pas une ou deux, mais de nombreuses souffrances ; après avoir rendu ainsi son témoignage, il s'en est allé au séjour de gloire qu'il avait mérité. La jalousie et la discorde ont permis à Paul de montrer comment on remporte le prix réservé à la constance. Sept fois emprisonné, banni, lapidé, devenu prédicateur de l'Évangile en Orient et en Occident, il a reçu la renommée qui correspondait à sa foi. Après avoir enseigné la justice au monde entier jusqu'aux limites de l'Occident, il a rendu son témoignage devant les autorités ; c'est ainsi qu'il a quitté ce monde pour s'en aller au séjour de la sainteté. Suprême modèle de courage ! À ces hommes qui ont mené une vie sainte est venue se joindre une grande foule d'élus qui, par suite de la jalousie, ont subi toutes sortes de mauvais traitements et de supplices, et qui ont donné parmi nous un exemple magnifique...

Nous vous écrivons tout ceci, mes bien-aimés, non seulement pour vous avertir, mais pour nous exhorter nous-mêmes. Car nous sommes dans la même arène ; le même combat nous attend. Laissons donc nos vains soucis inutiles pour suivre la règle glorieuse et vénérable de notre tradition. Ayons les yeux fixés sur ce qui est beau, ce qui est agréable aux yeux de celui qui nous a faits, ce qui est propre à le toucher. Fixons nos regards sur le sang du Christ et comprenons combien il a de valeur pour Dieu son Père, puisque, répandu pour notre salut, il a apporté au monde entier la grâce de la conversion.

Le Luthéranisme commémorera bientôt le VIe centenaire de son existence (1517, Luther placarde ses thèses sur la porte de l’église de Wittemberg, 1520, le pape Léon X l’excommunie par la bulle « Exsurge Domine »). Selon le Cardinal Koch la réconciliation entre catholiques et luthériens nécessite une “repentance“ réciproque. JPS

Sur le site de l’agence I-media :

Vatican - le 24/06/2013. La réconciliation entre catholiques et luthériens nécessite une réelle “repentance“ après les nombreuses “blessures“ qui ont jalonné leur histoire commune, estime le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, assurant par ailleurs qu’il n’existe actuellement pas “d’initiative concrète“ du Vatican pour la création d’un ordinariat à l’intention des luthériens. Dans une interview accordée à I.MEDIA quelques jours après un voyage en Ukraine, le responsable de l’œcuménisme au Vatican reconnaît en outre les “problèmes“ rencontrés dans le dialogue avec le patriarcat orthodoxe de Kiev, non reconnu par celui de Moscou. Le haut prélat suisse évoque aussi les “tensions“ dans les relations avec l’anglicanisme au niveau éthique, notamment en ce qui concerne la théorie du gender .

Un ami nous adresse ces réflexions :

Un peu d'histoire...

De quand date la formation du Nouveau Testament? Oui, à partir de quand les chrétiens ont-ils pu lire une Bible complète: celle que nous avons actuellement? Qu'en était-il de la piété mariale tout au début du christianisme? Rapidement, voici quelques repères...

On le sait, non seulement le Christ n'a jamais écrit, mais il n'a pas non plus demandé d'écrire. Tout au plus, s'est-il contenté de fonder une Eglise. Ce sont les apôtres qui, 50 ans plus tard, ont décidé de mettre son Message sur parchemin afin qu'il ne se perde pas. Cela dit, quel était son Message? Dès le premier siècle, diverses lettres relatant la vie de Jésus ont circulé. Face à cette situation, au fil du temps une question s'est posée: « Comment distinguer le bon grain de l'ivraie? » Oui, « quels étaient les écrits qui pouvaient être considérés comme les plus fidèles et inspirés; dignes de pouvoir figurer dans la Bible? » L'Ecriture Sainte ne nous le disant pas, seule l'Eglise pouvait se prononcer.

Le document qui a changé l'histoire du christianisme

Une lecture de l'évènement, éventuellement sujette à discussion, est proposée par Zenit.org sous la signature de Mgr Vitaliano Mattioli :

L’Edit de Milan, de 313, par lequel l’empereur Constantin (306-337) reconnut la liberté de culte à la religion chrétienne, fête ses 1700 ans cette année.

Mais quelle est l'actualité de l'Edit de Milan? Explications de Mgr Vitaliano Mattioli, professeur à l’Université pontificale urbanienne et vice-président de l’Institut pontifical Saint-Apollinaire.

« Selon les sources historiques, Jésus est probablement mort aux alentours de l’an 30 en Palestine qui, depuis l’an 64, était sous la protection de l’empire romain. Cette année-là, le gouverneur (représentant de l’empereur) était Ponce Pilate (26-36), qui signa la condamnation à mort de Jésus.

Il était d’usage à l’époque que les gouverneurs envoient à Rome un rapport officiel sur ce qui se passait dans la région qui leur était confiée, comme le rapporte le tout premier historien du christianisme, Eusèbe de Césarée (260-340), dans son Histoire Ecclésiastique: « Pilate, En vertu d'une ancienne coutume, qui imposait aux gouverneurs des nations de transmettre les nouvelles au titulaire du pouvoir royal, pour qu’ils soient au courant de tout, a informé l’empereur Tibère… » (II, 2, 1).

Un savant ami, très familiarisé avec les écrits des papes, nous communique un texte déjà ancien et qui n'a rien perdu de son actualité :

Je "tombe" sur ce texte qui a été écrit, bien sûr, dans le contexte du fascisme mais Jean XXIII, comme on va le lire, estime, en 1959, qu'il est intéressant "pour tous les temps". Et en effet, le texte peut fustiger bien des comportements journalistiques d'aujourd'hui. A mon avis.

Le 10 février 1939, Pie XI devait prononcer un discours devant les évêques d’Italie. Pie XI ne le prononça pas car la mort le saisit alors qu’ « il était encore en train d’écrire les mots de son discours par lesquels il prenait congé de ses évêques d’Italie »[1]. Toutefois, le 26 janvier 1959, Jean XXIII révéla, quelques extraits de ce message. Notamment ces « lignes pleines d’enseignements utiles pour tous les temps » :

« Ce que Nous estimons devoir dire à vous et de vous, Nous devons le dire d’abord à Nous-même et de Nous-même.

Vous savez, très chers et vénérables Frères, comment souvent on traite la parole du pape. On s’occupe de Nous et non seulement en Italie, de Nos allocutions, de Nos audiences, le plus souvent pour en altérer le sens et même en inventant du commencement à la fin, pour Nous faire dire des sottises et des absurdités. Il y a une presse qui peut tout dire contre Nous et Nos affaires, même en rappelant et en interprétant faussement et perversement l’histoire proche et lointaine de l’Eglise, jusqu’à nier opiniâtrement toute persécution en Allemagne, négation qu’accompagne l’accumulation fausse et calomnieuse de politique, comme la ;persécution de Néron s’accompagnait de l’accusation de l’incendie de Rome. Et on laisse dire, puisque’ notre presse ne peut même pas contredire ou rectifier.