Le bienheureux Jacques Gagnot (béatifié par Jean-Paul II le 1er octobre 1995; fêté le 10 septembre) (wikipedia)

Jacques Gagnot (connu sous le nom de père Hubert de Saint-Claude) (1753-1794), est prêtre et carme de la maison de Nancy. Lors de la révolution il est arrêté et condamné à être déporté en Guyane. Incarcéré sur un navire aux Pontons de Rochefort il meurt le 10 septembre 1794 sur l'île Madame. Il est béatifié par Jean-Paul II le 1er octobre 1995.

Jacques Gagnot est né à Frolais le 9 février 1753.

En 1790, le gouvernement en place sous la Révolution, a peur que les prêtres ne pousse le peuple contre eux. Il exige donc des prêtres qu’ils prêtent serment de fidélité à la "Constitution civile du clergé", ce qui les amènerait, en conséquence, à se couper de l'autorité de Rome et devenir schismatique. Face au refus d'un grand nombre de religieux, en 1791, le gouvernement commence à considérer comme suspect tous les religieux, prêtre ou évêques qui n'auraient pas fait leur serment de fidélité à la république. En 1792 les instances révolutionnaires prévoient et décident de déporter en Guyane tous les réfractaires.

Les forces de polices acheminent donc vers le port de Rochefort 829 prêtres et religieux réfractaires. Ceux-ci ne sont pas toujours maltraités lors de leur voyage jusqu'à Rochefort, mais les conditions du voyage sont très pénibles. Aucun d'eux ne s'échappera ou ne cherchera à le faire, malgré les possibilités qui leur sont parfois offertes. Après un certain temps de détention, on embarque les prisonniers sur deux anciens navires "négriers" ayant servi pour la traite des esclaves. Ce sont les fameux "pontons de Rochefort".

Mais les conditions de vie abord des navires sont encore plus affreuses pour les prêtres qu’elles ne l’étaient pour les esclaves. En effet, les esclaves étaient des "marchandise" humaine qu'il fallait conserver (pour revendre). Mais les prêtres et les religieux sont des "ennemis à éliminer". À cette période, les Anglais effectuent un blocus des côtes françaises, et personne n'envisage sérieusement de réaliser le voyage prévu jusqu'en Guyane. Les deux navires restent donc à quai, près de l'île d'Aix, au large de l’estuaire de la Charente.

À bord des navires, les conditions de vie sont intenables : entassement, nourriture infecte, habits pleins de poux, épidémie de typhus, interdiction de parler latin et même de prier.

Face à l’hécatombe des prisonniers, les autorités décident, en juillet 1794, de débarquer les plus malades sur l'île Madame où a été aménagé un petit hôpital. Jacques Gagnot, d'abord déporté sur le navire "les Deux-Associés" fera partie du lot. Mais c'est trop tard pour lui, il meurt le 10 septembre 17942 et il est enterré sur l'île Madame.

Au total, près de 550 prêtres et religieux (soit les 2/3 des personnes incarcérées) vont périr sur ces navires.

Jacques Gagnot a été béatifié comme martyrs de la foi, le 1er octobre 1995, par le pape Jean-Paul II, avec 63 autres prêtres et religieux martyrs eux-aussi sous la révolution française en 1794-17952.

Depuis 1910, chaque deuxième quinzaine d'août, a lieu un pèlerinage en souvenir des prêtres déportés.

Rimagilus, nom originel de Remacle, naquit probablement fin du VI

Rimagilus, nom originel de Remacle, naquit probablement fin du VI (

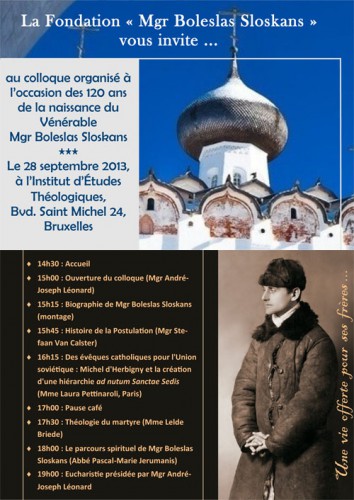

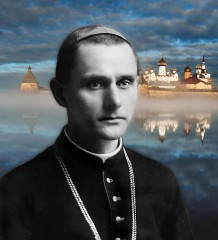

( Décédé à Louvain (Leuven) en 1981, Mgr Boleslas Sloskans a été, pour de nombreux belges qui l’ont connu, le symbole des chrétiens persécutés, et même, l’image du bon Pasteur qui a souffert pour ses brebis. Aujourd’hui, en Belgique, la mémoire de Mgr Sloskans se perd un peu. Ce colloque pourrait être l’occasion de découvrir l’actualité de cette figure qui peut nous faire respirer des deux poumons de l’Europe, selon l’expression du bienheureux Jean Paul II. Arrivé en Belgique en 1948 après avoir souffert dans les prisons et les camps soviétiques et en déportation en Sibérie (1927-1933), il a été fidèle jusqu’au bout de l’amour, fidèle à sa devise épiscopale : Hostia pro fratribus, « Offrande pour ses frères ».

Décédé à Louvain (Leuven) en 1981, Mgr Boleslas Sloskans a été, pour de nombreux belges qui l’ont connu, le symbole des chrétiens persécutés, et même, l’image du bon Pasteur qui a souffert pour ses brebis. Aujourd’hui, en Belgique, la mémoire de Mgr Sloskans se perd un peu. Ce colloque pourrait être l’occasion de découvrir l’actualité de cette figure qui peut nous faire respirer des deux poumons de l’Europe, selon l’expression du bienheureux Jean Paul II. Arrivé en Belgique en 1948 après avoir souffert dans les prisons et les camps soviétiques et en déportation en Sibérie (1927-1933), il a été fidèle jusqu’au bout de l’amour, fidèle à sa devise épiscopale : Hostia pro fratribus, « Offrande pour ses frères ».

“L’Affaire Galilée. Une supercherie du sot XIXe siècle !”

“L’Affaire Galilée. Une supercherie du sot XIXe siècle !”