Histoire - Page 90

-

Quatorze siècles d'Esclavage et de Traite Négrière Arabo-Musulmane

Lien permanent Catégories : Culture, Economie, Ethique, Histoire, International, Islam, Politique, Société, Témoignages 3 commentaires -

RDC: Marcel Yabili, un exercice de critique historique sur le plus grand Fake News actuel

Avocat à Lubumbashi, Marcel Yabili est juriste. Il réside de manière permanente et active en RD Congo, depuis 50 ans. Il partage ses témoignages et observations dans de nombreux ouvrages scientifiques, littéraires et artistiques, des articles et des blogs, ainsi qu'un musée familial de la mémoire collective. Après "Vraiment Congo, une tribu", l'auteur raconte les premières années de la RD Congo comme on ne l'a jamais fait :

Avocat à Lubumbashi, Marcel Yabili est juriste. Il réside de manière permanente et active en RD Congo, depuis 50 ans. Il partage ses témoignages et observations dans de nombreux ouvrages scientifiques, littéraires et artistiques, des articles et des blogs, ainsi qu'un musée familial de la mémoire collective. Après "Vraiment Congo, une tribu", l'auteur raconte les premières années de la RD Congo comme on ne l'a jamais fait :

Cliquez ici : Présentation du livre et là : Lien vers Amazon

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Histoire, International, Justice, Livres - Publications, Médias, Politique, Société, Témoignages 0 commentaire -

Congo : regrettables... les regrets du roi Philippe ?

De l'historien spécialisé en histoire de l'Afrique Bernard Lugan, sur son blog :

2 juillet 2020

Congo : les regrettables « regrets » du roi des Belges

Le mardi 30 juin 2020, pliant à son tour sous l’air du temps, le roi des Belges a présenté « ses plus profonds regrets pour les blessures infligées lors de la période coloniale belge au Congo ». Des « regrets » qui n’avaient pas lieu d’être. Pour au moins quatre raisons principales :

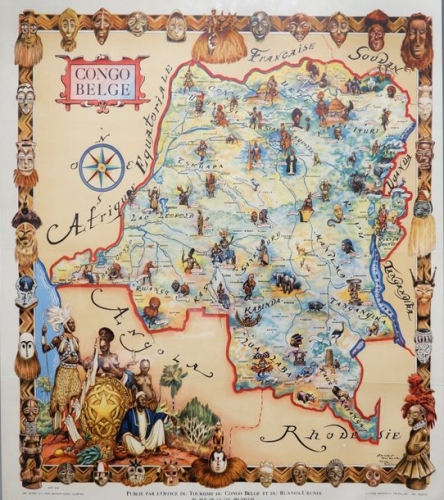

1) En 1885 quand fut internationalement reconnu l’État indépendant du Congo (EIC), les esclavagistes zanzibarites dépeuplaient tout l’est du pays. Ayant largement franchi le fleuve Congo, ils étaient présents le long de la Lualaba, de l’Uélé, dans le bassin de la Lomami, un des affluents majeurs du Congo, et ils avaient quasiment atteint la rivière Mongala.Dans cette immense région, de 1890 à 1896, au péril de leur vie, de courageux belges menèrent la « campagne antiesclavagiste ». Au lieu de lassantes et injustifiables excuses, c’est tout au contraire la mémoire de ces hommes que le roi des Belges devrait célébrer. Parmi eux, les capitaines Francis Dhanis, Oscar Michaux, van Kerckhoven, Pierre Ponthier, Alphonse Jacques, Cyriaque Gillain, Louis Napoléon Chaltin, Nicolas Tobback et bien d’autres. Pour avoir voulu arracher les malheureux noirs aux esclavagistes musulmans venus de Zanzibar et de la péninsule arabe, Arthur Hodister et ses compagnons ainsi que le lieutenant Joseph Lippens et le sergent Henri De Bruyne furent massacrés. Les deux derniers eurent auparavant les mains et les pieds coupés par les esclavagistes. Leurs statues vont-elles être déboulonnées ? Probablement, tant l’ethno-masochisme des Européens semble être sans limites.

2) Dans le Congo belge les services publics fonctionnaient et des voies de communication avaient été créées à partir du néant, tant pour ce qui était de la navigation fluviale, que des voies ferrées, des aérodromes ou des ports. Quant au réseau routier, il était exceptionnellement dense, des pistes parfaitement entretenues permettant de traverser le pays d’ouest en est et du nord au sud en toutes saisons. Après l’indépendance, ces voies de communication disparurent, littéralement « mangées » par la brousse ou la forêt.

3) La Belgique n’a pas pillé le Congo. Et pourtant, cette colonie fut une de celles dans lesquelles les profits furent les plus importants. Mais, à partir de 1908, les impôts payés par les consortiums et les privés furent en totalité investis sur place. Le Congo belge pouvait donc subvenir à ses besoins, le plan de développement décennal ainsi que les investissements étant financés par les recettes locales tirées de l’impôt des grandes sociétés.

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Débats, Economie, Histoire, Politique 3 commentaires -

Le linceul de Turin : un signe pour notre génération

"Le Linceul de Turin, un signe pour notre génération", une production CapMissio / linceulturin.net

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Foi, Histoire, Livres - Publications, Sciences, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

Colbert et le "code noir"; qu'en est-il historiquement ?

Deux publications à consulter :

Colbert et le Code noir, la vérité historique par Jean-Christian Petitfils

Qu'était réellement le Code noir ? par Philippe Pichot-Bravard

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Economie, Ethique, Histoire, Politique 0 commentaire -

L’histoire du Congo Belge (15 novembre 1908-30 juin 1960) vue par les coloniaux

La décolonisation du Congo, précipitée en 18 mois (janvier 1959 – juin 1960), pose la question de la responsabilité de l’autorité métropolitaine dans un échec dramatique dont le Congo ne s’est pas encore relevé soixante ans plus tard. La Commission parlementaire belge curieusement chargée d’enquêter sur l’histoire de la colonisation aura-t-elle la décence de ne pas éluder cet aspect du dossier ? La parole est ici aux sans voix perdus dans le charivari qui se déroule présentement sous nos yeux :

A - Comment l'Etat Indépendant du Congo devint une colonie belge

L'Etat Indépendant du Congo vécut vingt-trois ans. En 1908, il devenait une possession coloniale belge. Comment expliquer cette transformation d'un Etat en une Colonie? Elle ne se fit pas à l'improviste; elle ne fut pas non plus, comme on pourrait le croire, uniquement le résultat des campagnes menées contre le régime léopoldien.

En fait, l'annexion du Congo par la Belgique représente l'aboutissement d'un long travail de préparation: elle trouve son origine à la fois dans la volonté du Souverain, dans l'aide financière capitale que la Belgique avait en une période difficile apportée à l'Etat, et dans la conscience de plus en plus grande que le peuple belge prenait, au début de ce siècle, de ses responsabilités devant l’œuvre africaine.

Une succession d'événements marque les étapes qui préparèrent cette annexion.

Leur point de départ se trouve en 1889: cette année, Léopold Il avait fait un testament dans lequel il déclarait «léguer et transmettre après sa mort, à la Belgique, tous ses droits souverains sur l'Etat Indépendant du Congo». L'année suivante, la convention du 5 juillet 1890 faisait faire à la Belgique un nouveau pas en avant. Par cette convention, l'Etat Belge avait consenti à l'Etat Indépendant du Congo un prêt important de vingt-cinq millions de francs; en contrepartie de cette aide, il avait reçu une option qui lui permettait, au bout de dix ans, de s'annexer le territoire du Congo. Cette annexion possible n'allait pas sans conditions, notamment celle d'éteindre par voie de confusion la dette contractée.

Une nouvelle étape fut atteinte en 1901. En effet, à ce moment, la convention de 1890 venait à échéance et la Belgique pouvait exercer son option. Déjà une proposition d'annexion était déposée au Parlement, lorsque Léopold Il, tout en confirmant son testament et en réaffirmant le droit de la Belgique, demanda de surseoir à l'annexion jusqu'au moment où le Congo serait tout à fait productif.

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Débats, Enseignement - Education, Histoire, Médias, Politique, Société, Témoignages 0 commentaire -

Vatican II : Mgr Vigano bientôt schismatique ?

De Sandro Magister (Settimo Cielo) en traduction française sur Diakonos.be :

L’archevêque Viganò au bord du schisme. La leçon non entendue de Benoît XVI

En 2019, Benoît XVI l’avait promu nonce apostolique aux États-Unis. Mais il y a neuf ans, le doux pape théologien ne pouvait certainement pas s’imaginer que l’archevêque Carlo Maria Viganò – retourné à la vie privée depuis 2016 mais certes pas au silence – l’aurait aujourd’hui accusé d’avoir « trompé » l’Église toute entière en faisant croire que le Concile Vatican II était exempt d’hérésies et qu’il fallait donc le lire en continuité parfaite avec la vraie doctrine de toujours.

Car voilà jusqu’où Viganò n’a pas hésité à aller dernièrement en décochant une volée ininterrompue de dénonciation des hérésies de l’Église de ces dernières décennies, avec à la racine de tous les maux le Concile, encore dernièrement dans un question-réponse avec Phil Lawler, le directeur de CatholicCulture.org

Attention : non pas le Concile mal interprété mais le Concile en tant que tel et en bloc. Lors de ses dernières interventions publiques, en effet, Viganò a même rejeté, en les qualifiant de trop timorées et même de vaines, les tentatives de certains d’apporter quelques « corriger » le Concile Vatican II ça et là, au niveau des textes qui sont à ses yeux les plus ouvertement hérétiques, tels que la déclaration « Dignitatis humanae » sur la liberté religieuse. Parce ce qu’il faut faire une fois pour toutes – a-t-il enjoint – c’est « de le laisser tomber ‘en bloc’ et de l’oublier ».

Naturellement, non sans « bouter hors du Temple » dans le même temps toutes les autorités de l’Église qui, reconnues coupables de cette tromperie et « invitées à s’amender » ne se raviseraient pas.

Selon Viganò´, ce qui a dénaturé l’Église depuis le Concile, c’est une sorte de « religion universelle que la Maçonnerie a été la première à concevoir ». Et dont le bras politique serait ce « gouvernement mondial au-dessus de tout contrôle » que cherchent à obtenir des puissances « sans nom ni visage » qui manipulent aujourd’hui même la pandémie du coronavirus pour servir leurs propres intérêts.

Le 8 mai dernier, une pétition de Viganó à lutter contre ce « Nouvel Ordre Mondial » menaçant a même été signée imprudemment par les cardinaux Gerhard Müller et Joseph Zen Zekiun.

De plus, la lettre ouverte ultérieure adressée par Viganó à Donald Trump – qu’il considère comme un guerrier de la lumière contre le pouvoir des ténèbres à l’œuvre aussi bien au sein du « deep state » que dans la « deep Church » – a reçu un accueil enthousiaste du président des États-Unis en personne, dans un tweet devenu viral.

Mais pour en revenir à l’acte d’accusation téméraire de Viganò contre Benoît XVI pour ses « tentatives infructueuses de corriger des excès conciliaires en invoquant l’herméneutique de la continuité », il convient de donner la parole à l’accusé lui-même.

L’herméneutique de la continuité – ou plus exactement : « l’herméneutique de la réforme, du renouvellement dans la continuité de l’unique sujet-Église » – est en effet la clé de voûte de l’interprétation que Benoît XVI a donnée du Concile Vatican II, dans son mémorable discours à la Curie vaticane la veille de Noël de l’année 2005, la première année de son pontificat.

C’est un discours qu’il faut absolument relire dans son entièreté :

> “Messieurs les Cardinaux, vénérés frères…”

Mais voici dans les grandes lignes comment le pape Joseph Ratzinger a développé son exégèse du Concile Vatican II.

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Doctrine, Eglise, Histoire, Théologie 13 commentaires -

"Les églises occidentales devraient reconsidérer l’image de Jésus en tant que blanc"

Du Times of Israël :

L’archevêque de Canterbury appelle à revoir l’image de Jésus en tant que blanc

"Il y a autant de représentations de Jésus que de langues, cultures et interprétations", dit Justin Welby face aux critiques sur l'image européenne d'un Jésus-Christ levantin

L’archevêque de Canterbury a déclaré vendredi que les églises occidentales devraient reconsidérer l’image de Jésus en tant que blanc, sur fond de débat sur les symboles dans le cadre des manifestations « Black Lives Matter ».

Dans une interview à la radio de la BBC, Justin Welby a également déclaré que l’Eglise d’Angleterre examinerait « très attentivement » les statues de l’Eglise afin de détecter tout lien avec l’esclavage, suite aux protestations mondiales qui ont suivi la mort de George Floyd lors de son arrestation par la police de Minneapolis.

On a demandé à Welby s’il était nécessaire que « l’église occidentale » repense sa façon de représenter Jésus, l’intervieweur soulignant l’appel de l’activiste américain Shaun King (qui ne fait pas l’unanimité) à retirer les statues et les peintures murales qui le dépeignent en tant qu’Européen.

Jésus est souvent représenté avec une peau pâle, des cheveux longs et des traits européens, bien qu’il soit un sémite levantin d’il y a 2 000 ans.

« Oui, bien sûr », a déclaré M. Welby, en notant que l’Église anglicane a des lieux de culte dans le monde entier. « Vous entrez dans leurs églises ; vous ne voyez pas un Jésus blanc, vous voyez un Jésus noir ou un Jésus chinois ou un Jésus du Moyen-Orient – ce qui est bien sûr le plus exact ».

« Il y a autant de façons de représenter Jésus qu’il y a de langues, de cultures et d’interprétations », a-t-il poursuivi. Je pense qu’en disant ‘ce n’est pas le Jésus qui existe, ce n’est pas celui que nous adorons’, cela nous rappelle l’universalité du Dieu qui est devenu pleinement humain », a déclaré M. Welby.

Plus tôt dans l’interview, il a été demandé à Welby si, au lieu d’abattre les statues, il était possible de pardonner à ceux qui ont dépeints pour leurs « offenses ».

« Nous ne pouvons le faire que si nous obtenons justice, et cela signifie que la statue doit être replacée dans son contexte. Certaines devront être descendues. Certains noms devront changer », a-t-il déclaré.

Welby a souligné que la décision n’était pas la sienne et a déclaré que toutes les statues seraient examinées « très attentivement » pour voir « si elles devraient toutes être là ».

Depuis la mort de George Floyd à Minneapolis le 25 mai dernier, des centaines de milliers de personnes ont organisé des manifestations, pour la plupart pacifiques, dans toute la Grande-Bretagne, afin d’exhorter le Royaume-Uni à affronter sa propre histoire d’impérialisme et d’inégalité raciale.

Après que des manifestants ont affronté la police et défiguré une statue du Premier ministre du temps de la guerre Winston Churchill à Londres, et que des manifestants à Bristol ont renversé une statue du marchand d’esclaves Edward Colston, des contre-manifestants se sont rassemblés ces dernières semaines dans le but déclaré de protéger les monuments.

Des centaines de hooligans et de militants d’extrême droite se sont affrontés le 13 juin avec la police près de la statue de Churchill, qui avait été barricadée pour la protéger.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé qu’il mettait en place une commission chargée d’examiner ce qui peut être fait de plus pour éliminer l’injustice raciale, mais les opposants accusent le gouvernement conservateur d’opter pour le discours plutôt que pour l’action.

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Débats, Eglise, Histoire, Politique, Société 1 commentaire -

30 juin 1960-30 juin 2020 : les désillusions du 60eme anniversaire de l’indépendance du Congo

Une fois n’est pas coutume, la RTBF fait appel aux témoignages "politiquement incorrects" :

« KINSHASA / BRUXELLES – Ils sont ancien sénateur, chanteur, membre d’association, artiste ou encore étudiant. Si tous n’ont pas connu l’indépendance de 1960, ils ont un point commun : ils sont Congolais. Tous ont accepté de revenir sur ce moment de l’histoire de leur pays. Et le regard qu’ils portent, 60 ans plus tard, sur les conséquences de l’indépendance permet de percevoir leur réalité du quotidien.

« KINSHASA / BRUXELLES – Ils sont ancien sénateur, chanteur, membre d’association, artiste ou encore étudiant. Si tous n’ont pas connu l’indépendance de 1960, ils ont un point commun : ils sont Congolais. Tous ont accepté de revenir sur ce moment de l’histoire de leur pays. Et le regard qu’ils portent, 60 ans plus tard, sur les conséquences de l’indépendance permet de percevoir leur réalité du quotidien.Sinzo Aanza est écrivain et artiste visuel. Ce jour-là, il souhaite nous montrer une rue. A priori, rien d’extraordinaire. Il y a de l’asphalte au sol. Normal. Ce qui l’est moins apparaît quelques mètres plus loin : « Vous voyez, on vient de passer devant la maison d’un des membres du gouvernement. Juste après sa maison, l’asphalte disparaît et la rue redevient de la terre. » Une situation qui, pour beaucoup, illustrerait parfaitement les problèmes du pays. « De plus en plus de gens, même le citoyen lambda, savent qu’il y a une mauvaise gestion de l’argent. C’est pratiquement obscène quand vous comparez avec la vie de la majorité des Congolais. »

Pourtant, au soir du 30 juin 1960, date de l’indépendance, les Congolais espéraient mieux. Beaucoup mieux. Après des années de colonialisme, ils aspiraient à un avenir épris de liberté et de prospérité. Mais la réalité n’est pas vraiment celle espérée. « L’indépendance, c’était bien. Mais tous les problèmes et les désordres qu’a connus le pays viennent de cette indépendance qui n’était pas assez bien préparée », explique Florimond Muteba, Président du Conseil d’administration de l’ODEP, l’Observatoire de la dette publique.

A 70 ans, il se rappelle ce moment de l’histoire mais constate aujourd’hui les failles, présentes depuis des années. « Depuis tout ce temps, on a eu le temps de se ressaisir nous-mêmes. Mais on ne l’a pas fait. Ce n’est pas la faute de l’occident si 60 années après, nous sommes toujours au même niveau. C’est un faux discours que de dire ‘passez il n’y a rien à voir’, ‘laissez-nous faire ce que nous voulons de notre peuple’, ‘laissez-nous piller notre pays comme nous voulons’ ».

« Grâce à la colonisation, on avait la paix »

A 86 ans, Léon Engulu (photo) était aux premières loges début 1960. Il était autour de la « table ronde » à Bruxelles, organisée à Bruxelles par le Roi Baudouin. Il était présent sur place, aux côtés du futur premier Président, Joseph Kasa-vubu, et du futur Premier ministre, Patrice Lumumba. « Nous trois, nous sommes des pionniers de l’indépendance, explique celui qui a été sénateur mais aussi ministre, sous Mobutu, notamment. Si nous sommes Congolais aujourd’hui, c’est grâce à Léopold II. Un étranger qui est venu pour rassembler nos peuplades qui vivaient séparément. Grâce à la colonisation, on avait plus de guerres tribales, c’était fini. Grâce à la colonisation, on avait la paix. » Lucide, il encense Léopold II, mais est aussi très critique envers lui-même : « C’est Léopold II qui a créé ce Congo. Bien sûr, avec beaucoup de fautes. Mais nous aussi, nous avons commis des fautes. Nous avons tué des innocents. »

A 86 ans, Léon Engulu (photo) était aux premières loges début 1960. Il était autour de la « table ronde » à Bruxelles, organisée à Bruxelles par le Roi Baudouin. Il était présent sur place, aux côtés du futur premier Président, Joseph Kasa-vubu, et du futur Premier ministre, Patrice Lumumba. « Nous trois, nous sommes des pionniers de l’indépendance, explique celui qui a été sénateur mais aussi ministre, sous Mobutu, notamment. Si nous sommes Congolais aujourd’hui, c’est grâce à Léopold II. Un étranger qui est venu pour rassembler nos peuplades qui vivaient séparément. Grâce à la colonisation, on avait plus de guerres tribales, c’était fini. Grâce à la colonisation, on avait la paix. » Lucide, il encense Léopold II, mais est aussi très critique envers lui-même : « C’est Léopold II qui a créé ce Congo. Bien sûr, avec beaucoup de fautes. Mais nous aussi, nous avons commis des fautes. Nous avons tué des innocents. » -

Ce qui se publie sur le Christ...

D'Anne Bernet sur le site de l'Homme Nouveau :

Et vous, qui dites-vous que je suis ?

Il n’y a pas si longtemps, ne s’aventurait pas n’importe qui dans le domaine du sacré, encore moins dans l’écriture d’un ouvrage sur le Christ. Rome veillait à la conformité du contenu des ouvrages avec le respect des vérités de la foi et il ne fallait pas grand-chose pour se retrouver à l’Index. Certains en tiraient gloire, comme d’un brevet de liberté d’esprit, d’autres, authentiques chrétiens qui s’étaient permis quelques pieuses audaces, sommés de se rétracter ou de retirer leur livre des librairies, restaient parfois perplexes ou durablement blessés de la sanction ; quelques-uns se rebellaient à grand fracas contre un système jugé d’un autre temps.

Aujourd’hui, l’Index n’existe plus et c’est à peine si Rome ose encore émettre une mise en garde, qui n’impressionne plus guère, contre des ouvrages dont le contenu est en opposition ouverte avec le dépôt de la foi. Cela signifie que n’importe qui peut s’emparer de la vie et des paroles de Jésus pour raconter à peu près n’importe quoi, avec la certitude que ses élucubrations ne trouveront pas de contradicteurs et n’encourront aucune condamnation. Pour peu que l’auteur jouisse d’une modeste renommée, cela se vendra, d’autant que les grands médias mettront un malin plaisir à lui apporter leur soutien et lui fournir un maximum de publicité.

Tant pis pour les dégâts spirituels opérés chez les simples, ceux dont l’éducation religieuse était lacunaire, les gens à la foi mal éclairée ou vacillante. Si l’on ne sait pas toujours le bien que peut faire un bon livre, l’on mesure assez facilement le mal que peut faire un mauvais …

Jésus étant ainsi tombé « dans le domaine public », livré aux fantaisies de tout un chacun, comment s’y retrouver parmi tant d’ouvrages qui prétendent parler de Lui ? Comment, surtout, ne pas se tromper en lisant ou offrant l’un de ces titres ?

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Foi, Histoire, Livres - Publications, Religions 0 commentaire -

Vandalisation des statues : une surenchère idéologique dangereuse

De Gérard Leclerc sur le site de France Catholique :

Déboulonner l’histoire ?

24 juin 2020

- Capture d’écran d’une vidéo montrant le déboulonnage de la statue de Junipero Serra à San Francisco.

- © Twitter / @shane_bauer

Dans la grande vague actuelle de vandalisation des statues jugées insupportables en raison de leur rapport symbolique avec les pages sombres de l’histoire de nos nations, voici que la mémoire chrétienne se trouve aussi atteinte. En Californie, plusieurs statues de saint Junipero Serra, missionnaire ayant présidé à l’évangélisation de l’Ouest américain, ont été détruites. On s’en est même pris aux tombes du cimetière où il est inhumé. Pourquoi s’en prendre à une telle figure ? Est-ce tout simplement le fait d’avoir évangélisé les Indiens ? Il est, en tout cas, difficile de prendre en faute ce religieux qui n’a cessé de démontrer sa sollicitude pour les populations locales, de les protéger de possibles agressions des militaires espagnols. Saint Junipero Serra n’est-il pas l’auteur d’une déclaration du droit des Indiens ? Ce seul exemple interroge sur la nature de la remise en question actuelle, avec sa frénésie iconoclaste et sa volonté d’ériger comme un vaste tribunal de l’Histoire.

S’il ne s’agissait que d’inviter à un meilleur discernement afin de mieux comprendre notre passé avec ses fautes mais aussi ses grandeurs, on ne pourrait qu’acquiescer, en se munissant toutefois de toutes les garanties nécessaires dans le domaine des sciences humaines. Malheureusement, on est obligé de constater que l’offensive actuelle se réclame d’une sorte de surenchère idéologique dangereuse, qui n’est pas seulement propre à la propagande politique. Elle trouve souvent son origine dans les universités de chez nous, qui ont subi la contagion américaine. Il y a quelques mois, nous l’avons déjà signalé, des universitaires de premier plan comme Pierre-André Taguieff et Dominique Schnapper ont signé un manifeste de mise en garde contre les déviations des études dites post-coloniales. Ce qui rend plus ambiguë la problématisation des questions concernant l’esclavage sous ses multiples formes et les diverses entreprises coloniales, c’est son imbrication avec les engagements militants actuels. Imbrication qui produit d’ailleurs, a contrario, alors qu’il s’agissait de dénoncer le racisme, une racialisation généralisée des rapports sociaux et politiques. On ne peut que redouter un emballement qui ne produira que des luttes civiles d’autant plus passionnelles qu’elles sont de nature identitaire.

Contagion à l’Église

En ce qui concerne l’Église elle-même, il convient de se garder d’une contagion qui pourrait avoir des effets de division et de rejet, qui atteindraient l’intégrité de la Tradition qui fonde la continuité et la substance de l’Institution voulue par le Christ. N’a-t-on pas déjà réclamé la décanonisation de Jean-Paul II et ne fait-on pas le procès historique de l’anti-féminisme ecclésial ? Il y a aussi risque de contagion de la vague de vandalisation sous ses aspects les plus pernicieux, avec transposition des catégories idéologiques qui détruisent les fondements mêmes de ce que le cardinal Newman appelait le développement de la doctrine chrétienne.

-

"L'Ombre de Staline" : un film que l'on espère voir sur les écrans belges

De Céline Rouden sur le site du journal La Croix :

« L’ombre de Staline », une vérité indésirable

Agnieszka Holland retrace l’itinéraire du journaliste qui dès 1933 a révélé au monde la famine orchestrée par Staline en Ukraine et, à l’heure des « fake news », sonne le rappel de nos aveuglements collectifs.

21/06/2020

L’ombre de Staline, un film d’Agnieszka HollandCONDOR FILMS

Film britannico-polonais, 1 h 59

Le nom de Gareth Jones n’est pas resté dans la mémoire collective. Pourtant, ce jeune journaliste gallois qui a été conseiller aux affaires étrangères du premier ministre Lloyd George est le premier à avoir dénoncé dès 1933 l’Holodomor, l’extermination par la faim de millions de personnes en Ukraine, orchestré par Staline pour financer le « miracle soviétique ». S’il est tombé dans l’oubli, c’est que sa vérité, démentie à l’époque par les correspondants en poste à Moscou, parmi lesquels le respecté Walter Duranty du New York Times, aura bien du mal à s’imposer à une opinion occidentale qui voit encore dans l’expérience socialiste l’espoir d’une société plus égalitaire.

Son récit aurait en partie inspiré La ferme des animaux, célèbre fable anti-totalitariste de George Orwell dans laquelle le fermier est un certain Mr. Jones (titre original du film). C’est le point de vue développé par la réalisatrice qui met en parallèle, dans ce thriller historique, l’écriture du livre et l’incroyable quête de vérité du jeune homme interprété par James Norton. Venu à Moscou avec l’espoir naïf d’interviewer Staline, Gareth Jones cherche des réponses à des questions que plus personne n’ose se poser dans un pays où tout le monde est étroitement surveillé. Elles vont le conduire clandestinement jusqu’en Ukraine où il découvre, effaré, le drame en train de se nouer.

Une page d’histoire aux résonances contemporaines

Tout l’intérêt du film d’Agnieszka Holland est de mettre en lumière une page de l’histoire longtemps occultée. « Il y a encore beaucoup de crimes commis par le régime communiste dont on ne parle pas », défend la réalisatrice polonaise. Et elle n’hésite pas à les restituer dans le réalisme le plus cru. À l’atmosphère ouatée et étouffante qui règne à Moscou, succèdent les vastes espaces de l’Ukraine enneigée où dans des villages désertés, les cadavres côtoient des orphelins livrés à eux-mêmes et réduits au cannibalisme. Une vérité si aveuglante qu’elle ne peut être admise et que le journaliste, de retour en Angleterre, en deviendra quasiment fou.

Le savoir-faire d’Agnieszka Holland pour raconter une histoire est indéniable, tout comme son engagement constant contre les dérives totalitaires de la Russie d’hier et d’aujourd’hui (elle avait signé en 1988, Le complot sur l’assassinat du père Popieluszko). À l’heure des fake news et de la post-vérité, l’aventure de Gareth Jones a le mérite de sonner comme le rappel de nos aveuglements collectifs. (...)

Lien permanent Catégories : Actualité, Art, Culture, Films, Histoire, Politique, Société, Témoignages 0 commentaire