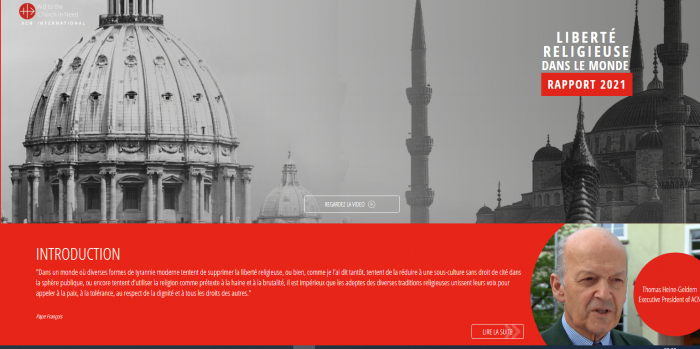

cliquer sur l'image pour accéder au rapport

Société - Page 196

-

Le rapport 2021 de l'AED sur la Liberté religieuse dans le monde

Lien permanent Catégories : Actualité, International, Livres - Publications, Politique, Religions, Société 0 commentaire -

Le long déclin de la natalité dans l'Hexagone

Une synthèse de presse de gènéthique.org :

France : le long déclin de la natalité

16 Nov, 2021François Bayrou s’exprimait lors de la Conférence des familles, les 5 et 6 octobre 2021. Il a rappelé que « les familles sont vitales pour notre société », notamment pour « assurer un renouvellement des générations ». En effet, ce dernier est indispensable à « la pérennité du modèle social français ». Ce « pacte démographique » doit « assurer durablement le financement de la couverture maladie des retraites ». Mais, le Projet de loi de Financement de la Sécurité sociale (PLFSS), voté pour 2022, ne va pas en ce sens (cf. Des députés veulent promouvoir la natalité).

La natalité avait « décroché » durant le quinquennat de François Hollande, en raison d’une série de mesures, telles que les baisses répétées du quotient familial, la modulation des allocations familiales, ainsi que le congé parental partagé. Cette politique a perduré durant le mandat d’Emmanuel Macron avec la baisse du complément mode de garde et la faible revalorisation de l’ensemble des allocations destinées aux familles (cf. Des députés français veulent relancer la natalité).

A cela s’ajoute la banalisation par les médias de l’idée selon laquelle « avoir des enfants apparaît comme un frein à l’épanouissement de soi ou comme du militantisme écologique ». Il ressort de ce « choix délibéré », que « les occidentaux ne doivent plus faire d’enfant » (cf. Etats-Unis : la natalité au plus bas depuis un siècle).

« Le bilan démographique est grave » et chiffré à 100 000 naissances de moins chaque année en France (cf. Natalité : la France passe « sous la barre symbolique des deux enfants par femme »).

De plus, les parents font face à un manque de mode de garde pour leurs enfants. 15 000 places en crèche ont seulement été créées ces cinq dernières années, au lieu des 30 000 prévues. Parallèlement, le nombre d’assistantes maternelles a diminué.

La baisse de la natalité permet, dans un premier temps, de diminuer les coûts de la Sécurité Sociale, grâce à la diminution du nombre d’ayants-droits. Cependant, les comptes de la sécurité sociale seront affectés par ce déclin démographique dès 2030. En septembre 2020, le rapport Cyrulnik proposait d’aider les parents à « concilier responsabilités familiales et engagement professionnel ». Il préconisait notamment l’allongement du congé de maternité, « un développement de la flexibilité du travail », « un congé parental bien rémunéré ». Mais ces mesures, peu couteuses, ont été remises à plus tard (cf. Baisse de la démographie, le nouveau fléau ?).

Sources : Le Figaro, Tribune collective (15/11/2021) ; Causeur, Louis Favrot (15/11/2021)

-

Quand la menace du terrorisme islamique vient des Balkans

Lorenza Formicola, sur la Nuova Bussola Quotidiana, analyse la menace que représente pour l'Italie, mais aussi pour toute l'Europe occidentale, le foyer de terrorisme islamique que constituent certains pays des Balkans :

Terrorisme islamiste, la menace vient des Balkans

18-11-2021

L'arrestation à Milan d'une jeune femme de 19 ans d'origine kosovare affiliée à Isis ouvre une fenêtre sur le phénomène du terrorisme islamiste en provenance des Balkans, notamment de Bosnie, du Kosovo, d'Albanie et de Macédoine. C'est l'héritage d'abord de la guerre des Balkans, puis de la guerre civile en Syrie : le plus grand nombre de combattants étrangers est parti des Balkans. qui, après leur retour, se tournent maintenant vers l'Europe occidentale.

L'arrestation de Bleona Tafallari

Le matériel (images, vidéos et textes) saisi sur le téléphone portable de Bleona Tafallari, la jeune femme de dix-neuf ans d'origine kosovare arrêtée hier à Milan pour terrorisme, montre non seulement l'adhésion intime de la femme à l'idéologie du djihadisme, mais aussi une revendication d'appartenance à Isis.

Elle avait un rôle de propulseur au sein d'un réseau féminin grâce à des relations directes, toujours par chat, avec des épouses de prisonniers pour actes terroristes ou avec des épouses de combattants hors d'Italie. Elle faisait partie du groupe "Lions of the Balkans", une côte d'Isis, qui s'est rendu célèbre pour ses contacts avec Komron Zukhurov, un citoyen tadjik de 24 ans arrêté en avril 2020 à Tirana, en exécution d'un mandat d'arrêt international émis par l'Allemagne pour avoir fait partie de la cellule d'Isis susmentionnée, soupçonnée d'avoir planifié des attaques terroristes contre les forces militaires des États-Unis en Europe. Les "Lions des Balkans" sont basés au Kosovo, en Albanie et en Macédoine, et l'arrestation de la jeune femme de 19 ans en Italie remet en lumière un phénomène qui a été quasiment ignoré.

Les Balkans occidentaux, les Républiques nées de la dissolution de l'ex-Yougoslavie, plus l'Albanie, sont la région d'Europe avec la plus grande concentration de combattants étrangers revenus de Syrie et d'Irak : pivot d'un djihadisme en forte expansion et qui frappe aux portes de l'Italie.

Dans la période d'après-guerre, comme l'a analysé le livre d'enquête Qatar Papers, les Balkans se sont transformés en un théâtre de prosélytisme, opposant des ONG islamiques financées par des pays du Golfe rivaux. L'Arabie saoudite et le Qatar restent les deux principaux acteurs de ce conflit, qui se joue à coups de millions d'investissements et d'"œuvres de bienfaisance". En arrière-plan, la Turquie tente d'entrer dans la danse, en soutenant le Qatar dans le cadre de la dialectique anti-saoudienne. L'association Qatar Charity a contribué à la construction de la plus grande mosquée du Kosovo, à Pristina : cette mosquée de cinq étages peut accueillir 2 500 fidèles et est associée à plusieurs centres commerciaux. L'objectif pour tous est un daʿwa aussi silencieux que violent.

Le président français Emmanuel Macron a risqué un incident diplomatique avec la Bosnie-Herzégovine début novembre 2019 lorsque, lors d'une interview avec le magazine The Economist, il a qualifié le pays des Balkans de "bombe à retardement", en référence claire au problème des djihadistes et des personnes radicalisées. -

Les pronoms trans « iel, iels, ielle, ielles » font leur entrée dans Le Robert...

Du site "Pour une école libre au Québec" :

16 Nov 2021

Le pronom trans « iel » et ses diverses déclinaisons viennent de faire leur apparition dans le dictionnaire Le Robert, rapporte notamment Front populaire.

Le Petit Robert, dictionnaire que l’on pensait être une référence, vient d’intégrer sur son site les mots « iel, ielle, iels, ielles ». Ses auteurs sont donc les militants d’une cause qui n’a rien de Français : le #wokisme. J’ai écrit à l’Académie française. #LePetitRobert pic.twitter.com/ixFIP7s0It

— François Jolivet (@FJolivet36) 16 novembre 2021À en croire certains, les théories « woke » n’existeraient pas — ou si peu qu’elles ne mériteraient en rien l’écho qu’elles suscitent dans la société. Pourtant, l’une de leurs plus célèbres déclinaisons langagières vient de faire son entrée dans le dictionnaire Le Robert — une référence dans le domaine du vocabulaire et de l’évolution du langage français. Depuis la fin du mois d’octobre, rapporte Front populaire, le pronom inclusif « iel », qui sert à désigner une personne sans faire mention de son genre, a effectivement fait son entrée dans Le Robert web — en compagnie de plusieurs nouveaux mots tels que « passe sanitaire » ou « antivax ». « On a constaté que ce mot prenait de l’ampleur et nous l’avons intégré », explique Marie-Hélène Drivaud au Figaro, qui s’inquiète de voir « l’idéologie woke à l’assaut du dictionnaire ».

Une démarche politique

Pour autant, l’ajout d’un tel pronom si parfaitement contraire aux usages de la langue française relève bien plus, chez Le Robert, d’une démarche politique que de la prétendue prise en compte de l’ampleur du mot, qui reste encore très peu utilisé. « Tous nos dictionnaires sont inclusifs depuis plusieurs années », assume Marie-Hélène Drivaud. « On a revu toutes les fois où il y avait écrit “homme” pour le remplacer par “humain” », se souvient-elle. Ainsi, note le Figaro, la définition de « cheveu » ne correspond plus à « poil sur le crâne d’un homme ». À la place, Le Robert préfère parler de « poil sur le crâne d’un humain ».

Une offensive woke, vraiment ?

Le pronom « iel », pour l’heure seulement intégré de manière probatoire au dictionnaire web du Robert, devrait faire son entrée dans la version papier dès 2022, même s’il n’est utilisé que par une partie ultra-minoritaire de la population, de surcroît très rarement à l’oral. Pourtant, note Front populaire, il n’en reste pas moins qu’il connaît un certain succès dans de nombreuses organisations officielles. Le trimestriel souverainiste fondé par Michel Onfray cite notamment certaines universités publiques, comme à Toulouse ou à Lille, plusieurs municipalités ou partis politiques de gauche (essentiellement chez EELV, ainsi qu’au PS et chez LFI). Quelques médias, comme Libération ou Médiapart, l’ont également autorisé — ainsi que le reste des usages de l’écriture inclusive — sans toutefois en systématiser l’utilisation. L’État, lui, en a interdit l’usage dans son administration en février 2019, sur décision d’Édouard Philippe.

63 % des sondés désapprouvent l’écriture inclusive

Pour le Front Populaire, il est difficile de le nier : l’introduction du pronom « iel » dans le dictionnaire s’inscrit dans une démarche militante visant à faire évoluer lentement ce langage dont pourtant les Français ne veulent pas. Ils étaient 63 % à en désapprouver le principe, dans un sondage IFOP/Express du 2 mars 2021. Une part importante (42 %) n’en avait même pas entendu parler, preuve en est qu’il ne s’agit là que d’un gadget élitiste, militant et hors-sol. Au-delà de la féminisation des noms, sont désormais plébiscités l’accord de genre, la règle de proximité, l’utilisation systématique du masculin et du féminin. Mais surtout, d’autres règles (tout aussi irritantes) sont mises en avant comme l’utilisation du point médian, véritable vecteur de discriminations pour les mal voyants et dyslexiques — un paradoxe désolant qui prouve que ceux qui l’utilisent n’ont cure de la prétendue inclusion. Et enfin, la création de pronoms dits « inclusifs », censés refléter la vaste diversité des genres auxquels on peut désormais s’identifier.

Au fond, le Robert ne fait que participer à cette dynamique d’américanisation et d’asservissement des usages qui a désormais les faveurs de la gauche « woke ». Cette gauche qui semble pourtant si minoritaire dans la représentativité nationale (Jadot –Mélenchon – Hidalgo – Poutou – Kazib ne cumulent qu’environ 20 % des voix au premier tour de la présidentielle 2021, d’après les récents sondages) ne remportera sans doute pas la guerre politique. Mais elle pourra se consoler avec ce genre de victoires dérisoires qu’elle fera ensuite subir à l’ensemble des Français.

-

Le cours de religion catholique relégué en 4ème place dans le réseau officiel

Lu sur Sud Presse (13 novembre, p. 13) :

Religion catholique et morale en perte de vitesse

De plus en plus d’élèves francophones du réseau officiel optent pour le cours de philosophie et de citoyenneté. Un cours qui est appelé à prendre encore plus de place à l’avenir. … Dans l’officiel, en 2020-2021, plus d’1 élève sur 6 a opté pour les deux heures de CPC en secondaire (17,22 %) et un peu moins en primaire (14,88 %). Des inscriptions en augmentation qui se font principalement au détriment des cours de morale et de religion catholique. C’est en secondaire que ce dernier chute le plus : alors qu’il était le 2 e cours le plus choisi en 2015-2016, il est désormais relégué à la 4e place, derrière la morale, la religion islamique et le CPC. D’après le rapport 2020 de l’Observatoire des religions et de la laïcité, qui compile ces chiffres communiqués par l’administration générale de l’Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, la baisse des effectifs du cours de religion catholique « s’observait déjà avant l’introduction du CPC », et le CPC n’a fait « que l’accentuer ». Pour ce qui est du cours de morale, par contre, la fréquentation « était stable avant cette introduction ». « Les deux cours procèdent de logiques pédagogiques très proches », indique le rapport. « Les parents ont donc logiquement préféré la cohérence d’un enseignement de deux heures par semaine avec un seul professeur. »

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Enseignement - Education, Jeunes, Société 1 commentaire -

Vers un "François II" ? Un vaticaniste italien se penche sur le prochain pontificat dans un nouveau livre

D'Edward Pentin sur le National Catholic Register :

Un vaticaniste italien se penche sur le prochain pontificat dans un nouveau livre

L'ouvrage de Francesco Grana intitulé "What Remains of the Papacy" sera lancé le 18 novembre, en présence du cardinal Matteo Zuppi, l'un des principaux "papabile".

Cardinal Matteo Zuppi (photo: Edward Pentin) "Il est évident que les factions [sont] déjà en train de s'organiser pour ne pas être prises au dépourvu lorsque la sede vacante commencera", peut-on lire dans la description de l'éditeur d'un nouveau livre italien sur l'avenir de la papauté.

Intitulé Cosa resta del papato ("Ce qui reste de la papauté", publié par Edizioni Terrasanta) par le vaticaniste italien Francesco Antonio Grana, le livre se penche sur le prochain conclave, examinant "l'avenir de l'Église après Bergoglio" et se demandant si la papauté est "encore une institution valide" ou "perçue comme complètement anachronique".

Il sera lancé à Rome le 18 novembre, avec le concours du cardinal Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, en tant qu'orateur principal.

La présence du cardinal originaire de Rome est significative, car depuis des mois, il est présenté par les vaticanistes, notamment Sandro Magister, comme un papabile de premier plan et le candidat favori que Magister cite comme l'une des factions pré-conclave qui "s'organisent" - celle de la communauté laïque de Sant'Egidio.

En tant que cofondateur et ancien curé de la communauté, le cardinal Zuppi, 66 ans, est connu non seulement au sein de l'Église, mais aussi au-delà du monde catholique, en raison du travail humanitaire et de paix international bien connu de l'organisation.

L'ascension fulgurante du cardinal Zuppi pour devenir un papabile de premier plan a été soulignée cette semaine par des informations selon lesquelles il est pressenti pour devenir le prochain président de la conférence épiscopale italienne l'année prochaine, un chemin que le cardinal Jorge Bergoglio a emprunté avec la conférence épiscopale argentine sur son chemin vers la papauté.

Grana, qui est le correspondant au Vatican du quotidien italien Il Fatto Quotidiano, a déclaré au Register le 5 novembre qu'il avait invité le cardinal Zuppi à assister au lancement de son livre parce qu'il pensait que le cardinal et deux autres orateurs de l'événement allaient "illustrer efficacement la signification révolutionnaire de la papauté de François" et qu'ils pourraient également "examiner les pontificats de ses prédécesseurs immédiats".

Grana est favorable à une telle vision révolutionnaire de l'Église, la considérant comme nécessaire pour que l'Église puisse "se réajuster aux changements profonds et radicaux de l'époque." Le vaticaniste italien a déclaré avoir été incité à écrire son livre en raison du souhait du pape François, exprimé dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium (La joie de l'Évangile) de 2013, d'une "conversion de la papauté" loin d'une "centralisation excessive [qui] complique la vie de l'Église et son rayonnement missionnaire" - un objectif du concile Vatican II et de son accent sur la "collégialité" qui, selon le pape, n'a pas encore été réalisé.

Ce n'est donc peut-être pas une coïncidence si le cardinal Zuppi a des aspirations similaires.

Dans mon livre The Next Pope (Sophia Institute Press), j'explique comment la "préoccupation de toujours du cardinal Zuppi pour les pauvres et les marginaux, forgée par ses liens étroits avec la communauté de Sant'Egidio" l'a révélé "comme un véritable fils de l'esprit de Vatican II, quelqu'un qui cherche à s'engager constamment dans le monde moderne et à mettre en œuvre le "changement profond" qu'il croit que le Concile voulait pour l'Église".

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Eglise, Livres - Publications, Politique, Société 1 commentaire -

Le mal serait-il toujours "systémique" ?

De Jean Duchesne sur Aleteia.org :

Le mal est-il toujours « systémique » ?

16/11/21

La foi n’ignore pas le poids des « structures de péché », mais n’a pas la naïveté de croire que réformer les institutions suffira à empêcher l’inhumanité envers le prochain.

Par les temps qui courent, aucune parole ne semble avoir autant d’autorité (ou du moins d’audience) que celle de victimes. Certes, celles-ci sont les mieux placées pour faire reconnaître le mal qui leur a été fait et réclamer qu’il soit réparé autant qu’il est possible et qu’on s’emploie à empêcher que le scandale se reproduise impunément. Mais, qu’il s’agisse du racisme ou de la colonisation, d’abus sexuels ou du dérèglement climatique, de guerres ou de la pauvreté et d’inégalités, le recul de la réflexion n’est pas inutile pour éviter de s’enfoncer dans une spirale stérile d’accusations et de culpabilisations.

Lire la suite sur Aleteia.org

-

Le rapport annuel de l'Eglise en Belgique : des indicateurs à la baisse

Lu sur la Libre (17 novembre, p. 12) :

Un rapport chiffré

L’Église catholique publie en Belgique depuis 2018 un rapport annuel. Ce rapport permet de dresser son portrait chiffré : nombre de prêtres, de religieux, de bénévoles… De nombreux indicateurs sont à la baisse, mais l’objectif de l’institution est de montrer la diversité de sa présence sur le terrain à travers les initiatives qu’elle met en avant dans son rapport. Cette année, les chiffres relatifs à la pratique ne sont pas présents en raison du lockdown sanitaire appliqué aux célébrations. On apprend néanmoins que les lieux de pèlerinages (Banneux, Beauraing…) ont perdu plus de la moitié de leurs visiteurs en raison de la pandémie. Les centres de retraites et les hôtelleries monastiques, qui enregistraient près de 230 000 nuitées en 2018, ont perdu plus de 60 % de leurs visiteurs.

Lire sur cathobel :

-

Comment les enfants sont endoctrinés à l'école

Du site du Figaro via le site "Pour une école libre au Québec" :

France — Comment on endoctrine nos enfants à l’école

13 Nov 2021

Au nom de la « diversité » et de son corollaire pédagogique, l’« inclusion », les idéologies woke ont pénétré dans le temple scolaire avec la complicité d’une partie du corps enseignant et par le biais des outils pédagogiques.

Sara * (1) est lycéenne dans un établissement sans histoire de la banlieue parisienne. Son lycée n’est ni huppé ni ghetto. L’équilibre du « vivre-ensemble » y est fragile, mais il tient. Sara est métisse, ses camarades sont d’origines diverses. Ils sont blancs, noirs, maghrébins, asiatiques, mais pour elle, comme pour eux, la différence n’a jamais été un sujet de débat ni un problème… Jusqu’à ce fameux cours d’éducation morale et civique intitulé : « Le racisme anti-Blancs existe-t-il ? » Une question qui n’en était pas une, selon la lycéenne, tant l’enseignante a verrouillé les échanges pour imposer sa réponse : « Non, il n’existe pas. » Les élèves ont été invités à se définir comme « racisés » ou « non racisés » et ont découvert les notions de « privilège blanc », de « racisme systémique », etc. Une véritable initiation à la sémantique décoloniale !

« Ce cours a tout changé dans la classe, affirme Sara. Nous nous entendions bien, il y avait de la solidarité, du respect et de la bienveillance entre nous. Mais certains ont commencé à se voir comme des victimes de racisme, à ne parler que de cela. La boucle WhatsApp de la classe est devenue un champ de bataille avec deux camps qui s’affrontaient. Il y avait les Blancs accusés de racisme et les “basanés” de la classe qui parlaient d’esclavage, de colonialisme, d’inégalité. Ce cours n’a pas fait réfléchir. Il a installé un climat de haine et transformé en victimes certains de mes camarades qui allaient très bien jusque-là. » Du haut de ses 15 ans, la jeune fille interroge cette notion de racisme à sens unique, mais aussi et surtout la démarche de cette prof : « J’ai été frappée par l’impossibilité de discuter cette théorie. Je ne comprenais pas. Pour moi, le racisme, c’est d’abord de la bêtise. Et la bêtise n’a pas de couleur de peau. Heureusement, j’ai pu en discuter avec mes parents qui m’ont rassurée. Ils m’ont expliqué que ce cours était de l’idéologie déguisée. Ils m’ont parlé des thèses indigénistes et racialistes. Dans notre classe, plus rien n’a été comme avant après ça. La prof a changé d’établissement l’année suivante. Elle est partie sans essayer de réparer les dégâts. »

« Idéologues du bien »

L’anecdote ne surprend pas l’essayiste Fatiha Boudjahlat (2). Professeur d’histoire et géographie dans un collège de Toulouse, elle est en colère : « C’est terrifiant ce qu’il se passe aujourd’hui, s’exclame-t-elle. L’école est gangrenée par des idéologues. Ils avancent masqués, en utilisant leurs cours et leur autorité de professeurs pour faire de la propagande politique sous couvert de générosité et de respect de la diversité. » C’est ce qu’elle appelle « le complexe du missionnaire en Afrique » : « Ils veulent “sauver” les gamins en leur révélant leur statut de victimes, en faire de bons indigènes, avec la haine de l’État et de la France. Ce sont des agents du séparatisme. »

Ses formules volontairement chocs donnent la mesure de son désarroi. Que dire à cette élève noire qui lui raconte, en larmes, que son professeur d’anglais, après avoir projeté à toute la classe un film sur le Ku Klux Klan, l’a reprise au cours de la discussion qui a suivi en lui affirmant : « Tu n’es pas française, tu es afro-américaine ! » « Cette ado est originaire de Guyane, soupire Fatiha Boudjahlat, et son enseignante lui refuse le droit de se définir comme française. C’est incompréhensible pour cette jeune fille. »

Après l’assassinat de Samuel Paty, j’ai assisté à un grand moment de folie collective durant lequel ils essayaient de comprendre et de justifier cet acte abominable. J’avais envie de hurler.

Un professeur de lettres

Lien permanent Catégories : Actualité, Culture, Enseignement - Education, Ethique, Jeunes, Politique, Sexualité, Société 0 commentaire -

Une personne décédée sur 25 est euthanasiée par des médecins aux Pays-Bas

Une synthèse de presse de gènéthique.org :

Pays-Bas : une personne décédée sur 25 est euthanasiée par des médecins

9 Nov, 2021

Les chiffres officiels recensent 6 361 cas d’euthanasies, aux Pays-Bas. Les euthanasies représentent donc 4,2% de tous les décès, soit une personne sur 25. Ce sont les chiffres officiels. Mais, « de nombreux décès par euthanasie ne sont pas signalés » (cf. Pays-Bas : forte hausse des euthanasies en 2020).

Dans un article, publié dans le Dutch Journal of Medicine, le Docteur Bert Keizer, ardent défenseur de l’euthanasie, affirme que les Pays-Bas sont sur « une pente glissante ». Une conduite proche de « la limite de l’éthique », « permettant de mettre fin à la vie de patients sans défense ». Il affirme par ailleurs, que les conditions requises sont désormais « réduites » : « Nous avons commencé avec les malades en phase terminale, mais aussi avec les malades chroniques (…). Par la suite, les personnes atteintes de démence naissante, les patients psychiatriques, les personnes atteintes de démence avancée, et enfin les personnes âgées qui, bien que ne souffrant pas d’une maladie invalidante ou limitante, estiment que leur vie n’a plus de sens » (cf. Pays-Bas, Belgique, Suisse… L’incontrôlable « pente glissante » de l’euthanasie).

En 2018, un médecin a été poursuivi pour avoir euthanasié « une femme âgée atteinte de démence ». L’enquête a révélé que « le médecin avait drogué le café de la patiente, puis que des membres de sa famille l’avaient retenue pendant qu’il lui administrait les médicaments mortels de l’euthanasie ». La femme envisageait d’être euthanasiée. Mais interrogée, dans sa maison de retraite, elle avait déclaré : « Pas maintenant, ce n’est pas si mal encore » (cf. Pays-Bas : La sédation autorisée pour les patients souffrant de démence ayant demandé l’euthanasie).

Selon Scott Kim, éthicien aux National Institutes of Health aux États-Unis, « un cas comme celui-ci devrait servir d’avertissement pour d’autres pays. Les Néerlandais semblent reconnaître que certaines pratiques sont hors limites » (Cf. Pays-Bas : bientôt l’euthanasie pour les moins de 12 ans. Quid du consentement ?).

Source : Bioethics Observatory (05/11/2021)

-

RDC : « Nini tosali te » ? Que n’avons-nous pas fait (depuis soixante et un ans)…

Au Congo, la voix protestataire de l’Eglise elle-même s’est tue. Faute de grives, place aux merles chansonniers. Lu sur le site web Afrikarabia :

" La censure est-elle de retour en République démocratique du Congo ? Le communiqué de la Commission de censure des chansons et des spectacles (CNCCS) semble pourtant sortir d’un autre temps. L’institution, qui dépend du ministère de la Justice, vient en effet d’interdire la diffusion à la radio et à la télévisons des chansons d’artistes congolais : « Nini tosali te » du groupe MPR et plusieurs titres de Bob Elvis, dont « Lettre à ya Tshitshi ». La Commission reproche aux artistes de n’avoir pas présenté le clip vidéo avant sa diffusion publique. Mais la décision de la CNCCS est vite apparue aux yeux des Congolais comme un acte de censure du gouvernement contre des chansons très critiques contre le pouvoir de Kinshasa.

Vivre ou survivre au Congo

Avec plus de 800.000 vues sur Youtube en seulement quatre jours, le titre de MPR, « Nini tosali te » (« Que n’avons nous pas fait ») est vite devenu viral sur les réseaux sociaux. Le clip raconte l’histoire d’un enfant qui se rêve médecin, mais qui une fois ses études terminées ne trouve pas de travail. Il est obligé de mendier pour payer ses transports et ne peut pas soigner sa mère malade. La chanson dénonce les difficultés des Congolais qui se sacrifient pour vivre ou survivre… sans travail, sans accès à l’eau à l’électricité, ou à la santé.

« La plupart des hommes politiques sont sans vision »

Le titre de MPR dresse un constat désabusé de la situation du pays et accuse les politiques. « Soixante et un an d’indépendance, mais nous sommes toujours à la traîne », peut-on entendre dans les paroles. « Je ne suis plus très enthousiaste quand il faut aller voter. Elections ou pas, c’est pareil ! La famine nous colle à la peau comme une seconde nature. Les députés au parlement passent le plus clair de leurs temps à festoyer. La plupart des hommes politiques sont sans vision. Ils font beaucoup de promesses, une fois qu’ils trouvent leurs comptes, ils vous tournent le dos ».

« Les ministres se sont rendus à Goma pour des selfies »

Dans l’autre clip interdit par la Commission de censure, « Lettre à ya Tshitshi », le chanteur Bob Elvis écrit à l’opposant historique Etienne Tshisekedi, le père de l’actuel président congolais. Et là encore, l’artiste a la dent dure contre le nouveau pouvoir de Kinshasa. « Y Tshistshi (le surnom d’Etienne Tshisekedi), depuis que tu es parti, ton fils Félix est devenu président de la République. Mais où est « le peuple d’abord » ? Ces députés sont de plus en plus inconscients. Ils ne défendent que leurs intérêts au Parlement. La guerre dans l’est du pays continue. Le volcan Nyiragongo a fait éruption. Mais les ministres se sont rendus à Goma pour des selfies ». Bob Elvis dénonce enfin les promesses non tenues du nouveau président.

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Ethique, Justice, Médias, Politique, Société 0 commentaire -

Saint-Siège : de la diplomatie de la Vérité du pape Benoît à la Realpolitik du pape François

Lu sur le site « diakonos.be » :

« Si pour Benoît XVI, c’est la « diplomatie de la vérité » qui comptait, pour François c’est la « Realpolitik » qui prévaut. Le changement de cap politique et diplomatique est on ne peut plus net entre les deux derniers pontificats, en particulier dans les rapports avec la Chine et l’Islam. C’est ce que souligne Matteo Matzuzzi, rédacteur en chef du quotidien italien « Il Foglio » et vaticaniste chevronné qui vient de publier un ouvrage sur la géopolitique du Vatican, intitulé « Il santo realismo », édité par LUISS University Press.

« Si pour Benoît XVI, c’est la « diplomatie de la vérité » qui comptait, pour François c’est la « Realpolitik » qui prévaut. Le changement de cap politique et diplomatique est on ne peut plus net entre les deux derniers pontificats, en particulier dans les rapports avec la Chine et l’Islam. C’est ce que souligne Matteo Matzuzzi, rédacteur en chef du quotidien italien « Il Foglio » et vaticaniste chevronné qui vient de publier un ouvrage sur la géopolitique du Vatican, intitulé « Il santo realismo », édité par LUISS University Press.En ce qui concerne la Chine, le changement de cap est sous nos yeux à tous. Celui avec l’Islam l’est moins. Mais c’est précisément sur ce terrain que les deux pontificats suivent des voies divergentes, pour ne pas dire opposées, et que le livre de Matzuzzi reconstruit avec clarté.

*

En ce qui concerne Benoît XVI, on garde en mémoire l’incident de Ratisbonne, lorsque sa critique argumentée du rapport incertain dans l’islam entre la foi et la raison a déchaîné une réaction furieuse et violente dans le monde musulman. Mais bien peu se souviennent que non seulement le Pape Benoît n’a pas reculé d’un pouce sur ce qu’il avait dit à l’époque mais que son discours du 12 septembre 2006 avait permis l’émergence d’un dialogue d’une intensité sans précédent d’abord avec trente-huit et ensuite avec cent-trente-huit personnalités musulmanes faisant autorité, issues de nations et d’orientations diverses, aussi bien sunnites que chiites.

Ce dialogue s’est concrétisé dans de longues lettres au pape signées par ces sages et par la première visite au Vatican du roi d’Arabie Saoudite et gardien des lieux saints de l’islam, ainsi que des émissaires de la plus haute autorité chiite hors d’Iran, le grand ayatollah Sayyid Ali Husaini Al-Sistani. Tandis qu’à son tour, Benoît XVI, après un voyage en Turquie réussi contre toute attente en novembre de cette même année 2006 – avec une prière silencieuse dans la Mosquée bleue d’Istanbul -, en est venu, en dressant un bilan lors de son discours de fin d’année à la Curie romaine, à encourager ouvertement le monde musulman à entreprendre lui aussi cette « longue recherche laborieuse » dans laquelle – disait-il – les chrétiens sont déjà engagés depuis longtemps, c’est-à-dire « accueillir les véritables conquêtes des Lumières, les droits de l’homme et spécialement la liberté de foi et de son exercice, en reconnaissant en eux les éléments essentiels notamment pour l’authenticité de la religion ».

En s’adressant au corps diplomatique, en janvier 2006, le pape Benoît n’avait pas hésiter à reconnaître dans le temps présent le réel « risque de conflits de civilisations » auquel il fallait opposer, disait-il, « l’engagement pour la vérité », notamment « de la part des diplomaties », une vérité que « ne peut être atteinte que dans la liberté » et « dans laquelle l’homme lui-même en tant que tel est en jeu, le bien et le mal, les grands défis de la vie et le rapport avec Dieu ».

En s’en tenant à cette « diplomatie de la vérité » sans jamais en dévier, Benoît XVI en a payé le prix. Le prix fort en 2011, quand une voiture piégée a explosé devant une église remplie de fidèles rassemblés pour la messe à Alexandrie, en Égypte. Il y avait eu des dizaines de morts. Et le 2 janvier, à la fin de l’Angélus, le pape ne s’est pas tu. Pas plus que le grand imam d’Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb, qui avait réagi à « l’ingérence » papale en suspendant tous les rapports avec le Saint-Siège, lui s’était à plusieurs reprises par le passé déclaré favorable aux attentats suicides en territoire israélien.

Les rapports avec Al-Azhar n’avaient repris qu’en 2016, avec une embrassade à Rome entre Al-Tayyeb et le pape François. Mais justement, beaucoup de choses avaient déjà changé avec ce nouveau pape.

*

Entretemps, le dialogue profond sur la foi et la raison avec les cent-trente-huit sages musulmans avait tout de suite été interrompu. Parce que les initiatives du pape François envers l’islam obéissaient à des critères totalement différents et bien plus pragmatiques.

Son premier geste, à grand renfort de jeûne pénitentiel, fut l’offensive publique contre l’attaque occidentale imminente contre la Syrie de Bachar Al-Assad. Les hiérarchies orthodoxes et catholiques de ce pays étaient résolument dans le camp du régime alaouite, qui faisait office de bouclier contre l’hostilité d’autres tendances islamiques. Mais l’initiative de François était à bien plus large spectre. Parmi ceux qui étaient opposés à une intervention militaire en Syrie, il y avait Vladimir Poutine. Et c’est ce qui avait incité le pape à écrire au leader russe une lettre-appel, en guise de drapeau blanc. Cette initiative avait atteint son but et à partir de ce moment, les rapports entre François et Poutine ont été au beau fixe, jusqu’à donner lieu, le 12 février 2016, à la rencontre historique à l’aéroport de La Havane entre le pape et le patriarche de Moscou, Cyrille, avec la signature conjointe d’un document – souligne Matzuzzi – « qui n’avait pas grand-chose à voir avec le Vatican et semblait avoir été écrit au Kremlin ».

Cette volte-face pro-russe, plus encore que pro-syrienne, a conduit à sacrifier l’Église catholique d’Ukraine, rattachée, y compris militairement, à Moscou sur son territoire. Mais au jugement de François, la balance des intérêts penchait naturellement en faveur d’une entente avec Moscou.

Quant à l’islam, François a rapidement montré qu’il entendait poursuivre une « fraternité » interreligieuse générique, même au prix de se taire sur les actes d’agression perpétrés au nom d’Allah, qu’il est même allé jusqu’à parfois justifier.

Le 7 janvier 2015, à paris, des islamistes radicaux massacrent des dizaines de journalistes et de dessinateurs de la revue satyrique « Charlie Hebdo », accusés de tourner leur foi en dérision. Et huit jours plus tard, au cours de la conférence de presse dans l’avion pendant le vol entre le Sri Lanka et Manille, le pape a fait ce commentaire textuel, en mimant avec le poing serré vers son majordome Alberto Gasbarri :

« C’est vrai que l’on peut réagir violemment, mais si M. Gasbarri, un grand ami à moi, dit une grossièreté contre ma mère, il recevra un coup de poing! C’est normal! C’est normal! […] Beaucoup de personnes parlent mal des religions, se moquent d’elles, disons qu’elles transforment en jouet la religion des autres, ces personnes provoquent et il peut arriver ce qui arrive si M. Gasbarri dit quelque chose contre ma mère ».

Le 26 juillet 2016, en France, nouvel assassinat au nom d’Allah, et un prêtre âgé, Jacques Hamel, est décapité sur l’autel. Cinq jours plus tard, dans l’avion de retour de Cracovie, interrogé sur cette question, voici comment a répondu François :

« Je n’aime pas parler de violence islamique, car tous les jours, quand je feuillette les journaux je vois des violences, ici en Italie : celui qui tue sa fiancée, un autre qui tue sa belle-mère… Et il s’agit de catholiques baptisés violents ! Ce sont des catholiques violents… […] Je crois qu’il n’est pas juste d’identifier l’islam avec la violence. Cela n’est pas juste et cela n’est pas vrai ! J’ai eu un long dialogue avec le grand imam de l’université d’Al-Azhar et je sais ce qu’ils pensent : ils cherchent la paix, la rencontre. […] Le terrorisme grandit quand il n’y a pas d’autre option, quand au centre de l’économie mondiale il règne le dieu argent et non la personne, l’homme et la femme. Cela est un terrorisme de base contre toute l’humanité ».

Et effectivement, le « long dialogue » cité par le pape avec le grand imam d’Al-Azhar avait bien eu lieu deux mois auparavant, le 23 mai 2016, à Rome, en réparation de la fracture qui avait eu lieu en 2011 avec Benoît XVI. Et cette nouvelle entente a connu au cours des années qui suivirent des développements spectaculaires, de la signature conjointe d’un document sur la « fraternité humaine » à Abou Dhabi aux Émirats Arabes Unis le 4 février 2019, à l’encyclique « Fratelli tutti » du 3 octobre 2020, que le pape a ouvertement déclaré avoir écrit « motivé de manière particulière par le grand imam ».

Toutefois, dans le même temps, il y a un régime musulman avec lequel François entre en froid : la Turquie de Recep Tayyip Erdogan.

En effet, Erdogan était irrité depuis l’initiative du pape en défense du régime syrien d’Al-Assad, son rival régional. Et François en avait soigneusement tenu compte, en faisant profil bas lors de sa visite en Turquie de novembre 2014.

Mais ensuite, après avoir choisi le grand imam d’Al-Azhar comme son compagnon de route, il abandonna Erdogan avec toutes les précautions diplomatiques. Le 12 avril 2015, à la messe en mémoire du martyre du peuple arménien, François a pour la première fois dans la bouche d’un pape désigné ce martyre comme un véritable « génocide » à proprement parler, perpétré par la Turquie cent ans auparavant, « le premier génocide du XXe siècle ».

Que n’avait-il fait là ! Les réactions courroucées n’ont pas tardé à fuser depuis la Turquie et d’Erdogan en personne. L’ambassadeur auprès du Saint-Siège a été rappelé à Ankara et ne reviendra à Rome qu’un an plus tard. Mais François n’en démord pas. En 2016, il visite l’Arménie et dénonce à nouveau le « génocide », en ajoutant par-dessus le marché – lors de la traditionnelle conférence de presse sur le vol du retour » – n’avoir jamais eu d’autre mot pour désigner l’extermination des Arméniens, pendant toutes ses années passées en Argentine.

Le 5 février 2018, à Rome, Erdogan est reçu en audience par le pape François, et finissent par trouver un terrain d’entente anti-israélienne temporaire en condamnant la décision de Donald Trump de déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem, en tant que véritable capitale de l’État hébreu. Mais les désaccords avec le pape François reprennent de plus belle le 12 juillet 2020, quand François se déclarera publiquement « très affecté » par la transformation de la basilique Sainte-Sophie en mosquée.

Mais entretemps, la seconde opération de bon voisinage avec les musulmans prenait forme, ce qui pour François revient à tisser des rapports non pas avec des États mais avec des personnes individuelles particulièrement représentatives. Après l’entente avec le sunnite Al-Tayyeb, le pape mise sur une rencontre avec le grand ayatollah chiite Al-Sistani. Et il réussit à la concrétiser le 3 mars 2021, au cours d’un voyage en Iraq audacieux et bien conçu, le premier jamais effectué par un pape.

Et en effet, Al-Sistani est une personnalité d’une envergure exceptionnelle, y compris au niveau géopolitique. Il est né en Iran, mais il est antithétique aussi bien au régime politique qu’à la volonté de puissance de sa nation d’origine, que surtout à la version de l’islamisme chiite incarnée par Khomeini et ses successeurs. En Iraq, où il vit depuis plusieurs dizaines d’années, Al-Sistani prêche une coexistence pacifique entre sunnites et chiites et conteste à la racine la « wilayat al-fahiq », le théorème khomeiniste qui assigne aux docteurs de la loi islamique le pouvoir politique en plus du pouvoir religieux.

L’un des effets de la rencontre entre le pape François et Al-Sistani sera que bientôt le grand imam sunnite d’Al-Azhar se rendra lui aussi en Iraq, à Najaf, pour rencontrer pour la première fois le grand ayatollah chiite. Les préparatifs de ce voyage sont déjà bien avancés et auront un impact important sur les ententes et les rivalités qui sont en pleine évolution dans le monde musulman.

En effet, l’opposition séculaire entre sunnites et chiites ou entre arabes et perses, dans laquelle le Vatican a traditionnellement tendance à privilégier l’entente avec Téhéran, fait aujourd’hui place à une configuration plus complexe avec d’un côté l’Iran, la Turquie, le Qatar, les libanais du Hezbollah et les palestiniens du Hamas et de l’autre l’Égypte, l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Maroc et en partie l’Iraq également, avec des sunnites et des chiites mélangés sur l’un et l’autre front.

Par ses initiatives, François s’est dans les fait alignés au second front, qui est également celui qui est le plus ouvert à Israël et le plus hostile à l’idéologie des Frères Musulmans et des réseaux terroristes connexes. Il a même contribué lui-même à le construire en favorisant le rapprochement entre Al-Tayyeb et Al-Sistani. Miraculeusement, même ses battements d’aile finissent par influer sur l’équilibre mondial.

Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso.

Ref.François, Al-Tayyeb, Al-Sistani. Le miracle de la triple entente

Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, International, Islam, Politique, Religions, Société 0 commentaire