Après plus d’un an d’auditions et de discussions à huis-clos, six parlementaires de la majorité PS-MR-Ecolo (1) ont présenté, ce lundi, une proposition de résolution. Elle sera discutée dans quinze jours en commission Education puis soumise au vote en séance plénière, dans la foulée.

Première recommandation: deux heures pour tous dans l'officiel

Aujourd’hui, la philosophie et la citoyenneté font l’objet d’une heure de cours obligatoire par semaine dans l’enseignement officiel, où la deuxième heure de cours dits philosophiques peut être consacrée, au choix, soit à la philo et citoyenneté, soit à un des cours de religion ou à la morale. La première recommandation vise à passer à deux heures obligatoires d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté (EPC) pour tous les élèves de l’officiel.

Dans l’enseignement libre confessionnel, le texte suggère aussi d’améliorer les conditions de l’organisation de l’EPC qui ne fait pas l’objet d’un cours spécifique à ce stade. Il est suggéré d’y examiner la piste d’une heure de cours proprement dit. Dans le non confessionnel, l’extension à deux heures de philo et citoyenneté par semaine pourrait être soutenue.

Deux: respecter le droit de chacun à une éducation morale ou religieuse en proposant des cours à option

Que deviendront les cours de religion dans l’enseignement officiel? Les signataires recommandent qu’on continue à les proposer de manière optionnelle, sur base volontaire. Les conditions doivent être suffisamment confortables pour que le droit de chaque élève à une éducation morale ou religieuse, prévue par la Constitution, soit respecté. Les six députés recommandent aussi d’étudier toute autre modalité d’organisation, par exemple dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

Trois: faire les comptes

Très important: avant la mise en oeuvre d’un quelconque changement, il faudra en estimer le coût budgétaire.

Quatre: soutenir les enseignants

Autre précaution: il faudra également assurer la soutenabilité du cadre humain, budgétaire, statutaire et organisationnel. En clair, cette réforme concernera de nombreux enseignants. L’idée est de leur permettre aux professeurs de religion ou de morale qui souhaitent enseigner la philo et citoyenneté de suivre une formation à la neutralité. Les informations et l'offre devront être suffisantes.

Mais que fera-t-on de ceux qui ne veulent pas? Les signataires bottent en touche et renvoient la balle au gouvernement.

Cinq: inspecter

Enfin, une inspection spécifique devra être organisée pour ces importants contenus.

Concertation et entrée en vigueur progressive

Les six députés insistent sur la concertation préalable au choix qui sera finalement opéré. Au gouvernement d’anticiper ses conséquences et d’imposer le timing. On sait déjà que l’idée n’est pas de s’enfermer dans un calendrier, d’autant que d’autres importantes réformes sont sur la table. L’option d’une entrée en vigueur progressive, comme l’entrée dans le tronc commun du Pacte d’excellence, est évoquée.

Dans l'opposition, Défi exprime ses regrets

Conformément à la méthode de travail choisie, les députés de l’opposition auront le loisir de faire des propositions d’amendements.

Chez Défi, Joëlle Maison et Michaël Vossaert déplorent que des recommandations communes n’aient pas pu être dégagées et jugent la proposition incomplète. Très impliqué dans le débat, le parti revendique depuis toujours un cours d’Éducation à la philosophie et à la citoyenneté de deux heures hebdomadaires et le passage des cours de religion en cours facultatifs, hors de la grille horaire des élèves.

Pour Défi, le fait religieux, l'histoire des religions et le dialogue interconvictionnel ne doivent pas disparaître de l'école. "La connaissance des différentes religions et grands courants de pensée, de leurs origines, pratiques, rites, ainsi qu'un dialogue et des échanges encadrés pédagogiquement entre élèves, constituent un socle indispensable à la connaissance de l'autre mais aussi un préalable indispensable à la cohésion sociale", estime Joëlle Maison.

Ce dialogue figurait d’ailleurs dans les recommandations du rapport du groupe de travail Philosophie et citoyenneté présentées, en juin 2018, par les trois mêmes formations politiques (PS, MR et Ecolo) mais en a totalement disparu aujourd’hui. C’est le principal regret de Défi qui demande aussi l’extension, dans le réseau libre également, à un référentiel de deux heures de cours hebdomadaires.

Le CDH déplore que le PS se soit une nouvelle fois "enfermé dans ses dogmes"

Même position au CDH. "Nous regrettons que le PS se soit une nouvelle fois enfermé dans ses dogmes", réagit Alda Greoli, "et que ni le MR ni Ecolo ne soient sensibles au dialogue interconvictionnel et à la pluriculturalité de notre société." Et de critiquer le renvoi des questions religieuses dans la sphère privée sous couvert d'une pseudo option. "On parle beaucoup de citoyenneté mais très peu de questionnement philosophique. C'est pourtant fondamental."

Réaction forte des évêques de Belgique

Enfin, le porte-parole francophone de la conférence des évêques, Tommy Scholtes, critique fortement l'idée de rendre les cours de religion optionnels. "

Cela me paraît une grave erreur", dit-il. "Si la constitution en son article 24 demande qu’on organise un cours, ce n’est pas pour le sortir de la grille. C’est dans l’intention du constituant de le faire dans le cadre scolaire, et non pas le mercredi après-midi ni le vendredi après 16h ou encore le samedi matin. C’est oublier que le religion et la morale font partie de manière constitutive de la vie sociale et culturelle des jeunes citoyens que sont les élèves. Transférer de manière facultative le cours en le rendant à option, c’est laisser place à toutes sortes d’initiatives qui seront organisées en dehors du contrôle d’une inspection scolaire. Ce type d’orientation ne respecte pas le citoyen, qui est aussi un être qui a une culture spirituelle. L’enseignement public se doit de contribuer à cette dimension de sa formation."

--> (1) Les signataires de la proposition de résolution sont Latifa Gahouchi, Stéphanie Cortisse, Jean-Philippe Florent, Laurent Léonard, Hervé Cornillie et Kalvin Soiresse-Njall.

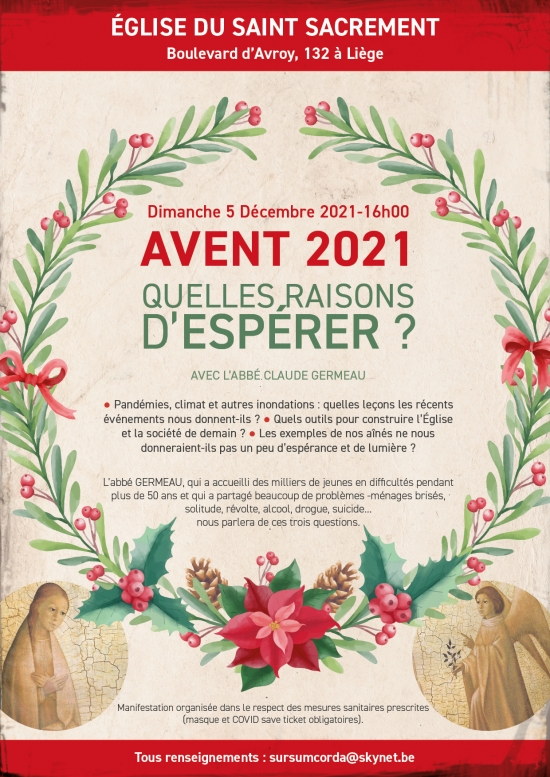

Nous pensions être sécurisés par nos découvertes scientifiques, technologiques et consuméristes mais depuis bientôt deux ans la pandémie persistante de la Covid 19, les violences climatiques et autres calamités nous perturbent.

Nous pensions être sécurisés par nos découvertes scientifiques, technologiques et consuméristes mais depuis bientôt deux ans la pandémie persistante de la Covid 19, les violences climatiques et autres calamités nous perturbent.