De Hannah Brockhaus sur le National Catholic Register :

"Brillants reflets du Seigneur de l'histoire" : Le pape François canonise 10 nouveaux saints de l'Église catholique.

15 mai 2022

Le pape François a reconnu dimanche 10 nouveaux saints de l'Église catholique lors d'une messe de canonisation sur la place Saint-Pierre.

Il s'agissait de la première canonisation de l'Église depuis celle de saint John Henry Newman et de quatre autres en octobre 2019.

Des religieux et religieuses, des prêtres et un laïc font partie des 10 personnes reconnues pour être au ciel après avoir mené une vie de sainteté exemplaire sur terre.

"La sainteté ne consiste pas en quelques gestes héroïques, mais en de nombreux petits actes d'amour quotidien", a déclaré le pape François lors de son homélie du 15 mai (texte intégral), une journée chaude et ensoleillée à Rome.

La messe a commencé par le rite de canonisation, qui comprenait la lecture de courtes biographies de chaque bienheureux, lues par le cardinal Marcello Semeraro, préfet de la Congrégation pour les causes des saints.

Une litanie des saints a été chantée avant que le pape François ne récite la formule de canonisation.

Il a déclaré : "Pour l'honneur de la Sainte Trinité, l'exaltation de la foi catholique et l'accroissement de la vie chrétienne, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, et des saints apôtres Pierre et Paul, et la nôtre, après une délibération appropriée et de fréquentes prières pour l'assistance divine, et après avoir demandé le conseil de plusieurs de nos frères évêques, nous déclarons et définissons saints les bienheureux Titus Brandsma, Lazare dit Devasahayam, César de Bus, Luigi Maria Palazzolo, Giustino Maria Russolillo, Charles de Foucauld, Marie Rivier, Maria Francesca di Gesu Rubatto, Maria di Gesù Santocanale et Maria Domenica Mantovani, et nous les inscrivons parmi les saints, décrétant qu'ils seront vénérés comme tels par toute l'Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit."

"Servir l'Évangile et nos frères et sœurs, offrir notre vie sans rien attendre en retour, ni aucune gloire mondaine : Telle est notre vocation. C'est ainsi que nos compagnons de route canonisés aujourd'hui ont vécu leur sainteté", a déclaré le pape François.

"En embrassant avec enthousiasme leur vocation - certains comme prêtre, d'autres comme femme consacrée, comme laïc - ils ont consacré leur vie à l'Évangile", a-t-il ajouté. "Ils ont découvert une joie incomparable, et ils sont devenus des reflets brillants du Seigneur de l'histoire. Voilà ce qu'est un saint : quelqu'un qui est un brillant reflet du Seigneur de l'histoire."

"Puissions-nous nous efforcer de faire de même : le chemin de la sainteté n'est pas fermé, il est pour nous tous, et il commence avec le baptême. Il n'est pas fermé. Puissions-nous nous efforcer de faire de même, car chacun de nous est appelé à la sainteté, à une forme de sainteté qui lui est propre", a-t-il ajouté.

Les nouveaux saints sont :

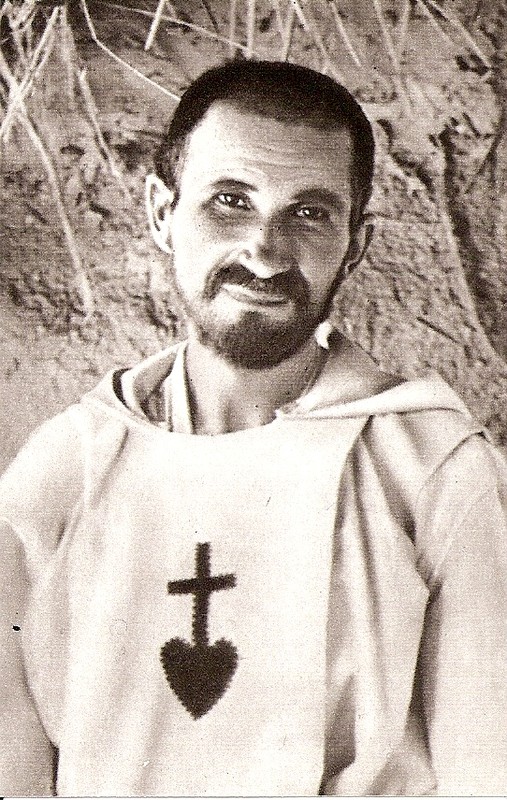

Charles de Foucauld : Soldat et explorateur français qui devint moine trappiste et missionnaire catholique auprès des musulmans d'Algérie. Connu sous le nom de Frère Charles de Jésus, il a été tué en 1916 à l'âge de 58 ans.

Titus Brandsma : Prêtre, professeur et journaliste néerlandais qui s'est opposé à la propagande nazie dans les journaux catholiques. Il a été tué par injection létale à Dachau en 1942.

Devasahayam Pillai : Un laïc indien qui a été torturé et martyrisé après s'être converti de l'hindouisme au catholicisme au 18e siècle.

Marie Rivier : Fondatrice de la Congrégation des Sœurs de la Présentation. Cette Française a fondé l'ordre en 1796, à l'âge de 28 ans, pendant le règne de la Terreur.

Maria Francesca de Jésus : Fondatrice missionnaire du XIXe siècle qui a traversé sept fois l'océan Atlantique en bateau pour établir un ordre de sœurs capucines en Uruguay, en Argentine et au Brésil.

Maria Domenica Mantovani : La première supérieure générale de l'Institut des Petites Sœurs de la Sainte Famille, qu'elle a cofondé pour servir les pauvres, les orphelins et les malades en Italie en 1892.

Marie de Jésus Santocanale : La fondatrice des Sœurs Capucines de l'Immaculée Marie de Lourdes en Sicile en 1910. Elle passait la plupart de ses moments libres, de jour comme de nuit, devant le tabernacle.

César de Bus : Prêtre catholique français qui a fondé deux congrégations religieuses au XVIe siècle. Il était un prédicateur et un catéchiste zélé, qui accomplissait de nombreuses œuvres de charité.

Luigi Maria Palazzolo : Prêtre italien connu pour avoir créé les Sœurs des pauvres, ouvert un orphelinat et travaillé pour les pauvres.

Giustino Maria Russolillo : fondateur des congrégations religieuses des Pères Vocationnels, des Sœurs Vocationnelles et de l'Institut Séculier des Apôtres de la Sanctification Universelle en Italie. Le prêtre s'est consacré à l'éducation des jeunes et à la culture de leurs vocations.

La messe de canonisation a été suivie par environ 45 000 personnes, dont beaucoup sont venues de l'étranger.

Parmi les personnes présentes sur la place Saint-Pierre figuraient également le président italien Sergio Mattarella, le ministre français de l'intérieur Gérald Darmanin, le ministre néerlandais des extérieurs Wopke Hoekstra, le ministre indien des minorités Gingee K.S. Mathan et le président algérien du Haut Comité islamique Bouabdellah Ghoulamallah.

Alors, pourquoi revenir sur un tel sujet qui divise d’ailleurs nos lecteurs ? Tout simplement parce que le 4 mai dernier s’est achevé à Rome un pèlerinage hors du commun, né justement du traumatisme apparu dans le sillage de ce texte. Regroupées sous l’appellation de « Voie romaine », des mères de prêtres ont voulu faire connaître à la fois leur inquiétude et leur espérance en se rendant à pied de Paris à Rome pour déposer aux pieds de François plus de 2 500 lettres lui demandant respectueusement de revenir sur les dispositions de son motu proprio.

Alors, pourquoi revenir sur un tel sujet qui divise d’ailleurs nos lecteurs ? Tout simplement parce que le 4 mai dernier s’est achevé à Rome un pèlerinage hors du commun, né justement du traumatisme apparu dans le sillage de ce texte. Regroupées sous l’appellation de « Voie romaine », des mères de prêtres ont voulu faire connaître à la fois leur inquiétude et leur espérance en se rendant à pied de Paris à Rome pour déposer aux pieds de François plus de 2 500 lettres lui demandant respectueusement de revenir sur les dispositions de son motu proprio.