D'Aurelio Porfiri sur la Nuova Bussola Quotidiana :

Sub tuum praesidium, invoquer Marie au temps de l'épreuve

01-05-2021

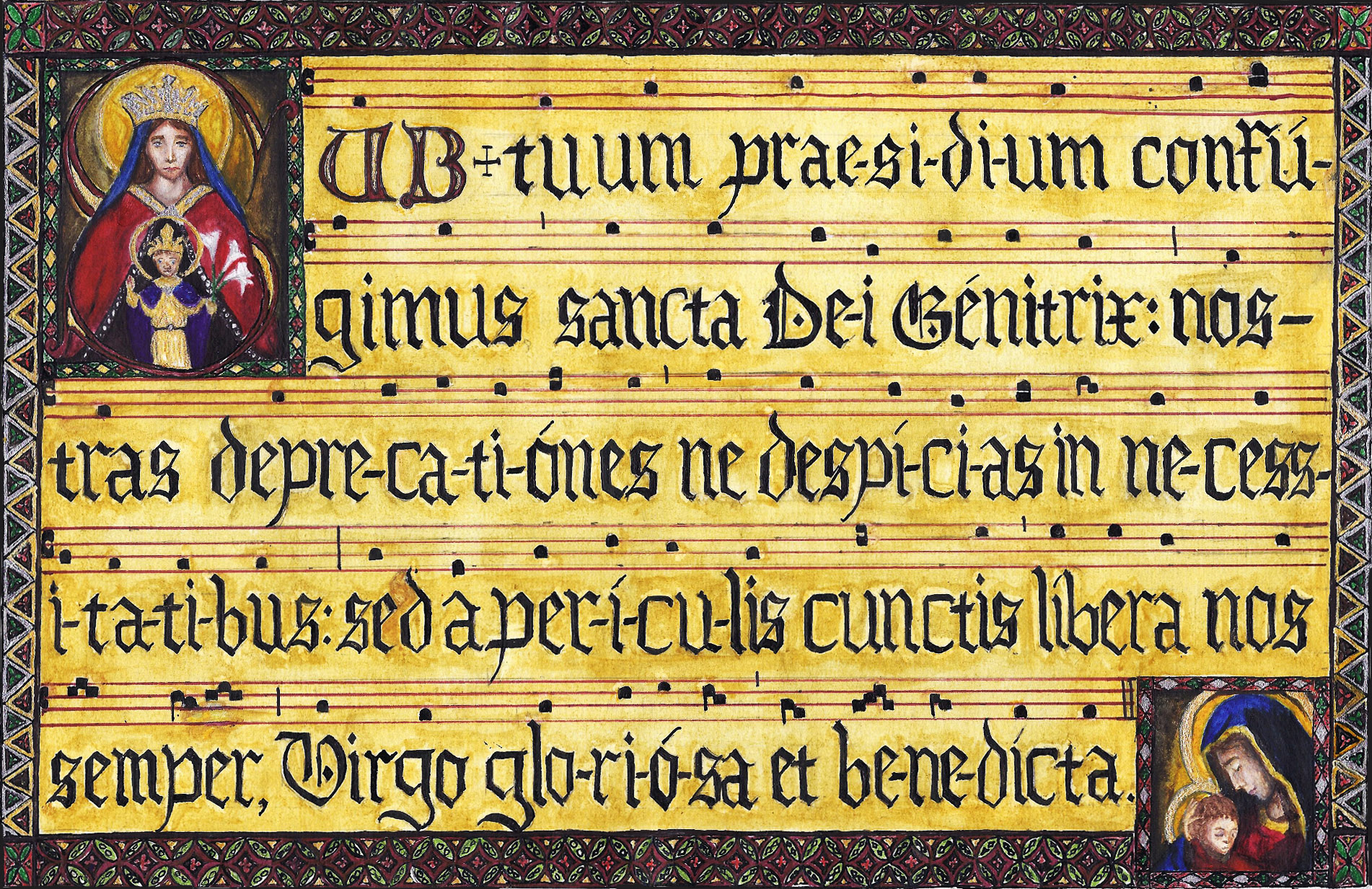

Née à une époque où les chrétiens étaient durement persécutés, le "Sub tuum praesidium"* est la plus ancienne prière à Marie connue, datant du troisième siècle. Il rappelle l'importance d'invoquer Notre Dame, Mère de Dieu et notre Mère. Il est particulièrement opportun pour les temps d'épreuve dans lesquels nous vivons. Au début du mois de Marie, nous vous racontons son histoire.

Dans l'un de ses livres intitulé The Greatest Prayers to Mary, Anthony M. Buono nous demande de manière rhétorique de nommer la plus ancienne prière à la Vierge Marie. Il affirme que la plupart des gens répondraient l'Ave Maria, mais ils auraient tort, car cette prière prend sa forme actuelle à l'époque de la Renaissance. En fait, la plus ancienne prière est le Sub tuum praesidium (Sous ta protection) qui remonte au 3ème siècle. Cette prière est moins connue que d'autres antiennes mariales mais elle est très belle et, pour les temps que nous vivons, très actuelle.

Cette prière est née à une époque où le christianisme était persécuté, probablement sous les empereurs Septime Sévère (†211) ou Dèce (†251). Elle est née en Égypte et s'est ensuite répandue dans le monde catholique. Les mots, dans une version italienne, sont les suivants :

Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions,

Sainte Mère de Dieu.

Ne méprise pas nos prières

quand nous sommes dans l'épreuve,

mais de tous les dangers,

délivre-nous toujours,

Vierge glorieuse et bénie.

Pier Luigi Guiducci résume ainsi l'histoire de cette antienne : " Dans les premiers siècles, on s'adressait à la Vierge avec de courtes formules, ou avec une prière écrite en Égypte. Ce dernier, à partir des premiers mots de la traduction latine ultérieure, a reçu le titre : Sub tuum praesidium ("Sous ta protection"). Cette prière s'est ensuite répandue en Orient (liturgies byzantine, arménienne, syro-antiochienne, syro-chaldéenne et malarabique, maronite, éthiopienne...), et en Occident (romaine, ambrosienne...). Chaque communauté a fait sa propre traduction. Malheureusement, les savants n'ont pas eu la possibilité de connaître immédiatement le texte primitif, le texte égyptien. Pour cette raison, Sub tuum praesidium a été considéré comme un texte médiéval (période carolingienne, 800-888), utilisé, avec plus de variations, dans les Églises locales. En 1917, cependant, un chercheur anglais a pu acquérir un lot de papyri en Égypte. Parmi celles-ci, une en grec avec le texte de l'ancienne prière a été incluse. Cela prouve l'origine de la prière. La découverte, qui est conservée au Royaume-Uni, est cataloguée Papyrus Rylands 470" (historian.org).

Le papyrus Rylands 470 a fait l'objet de diverses études de datation, notamment dans le contexte anglais ; certains chercheurs tendent à le placer au quatrième siècle plutôt qu'au troisième, précisément en raison de l'invocation de Marie comme " Mère de Dieu ", Theotókos, qui aurait été considérée comme prématurée au troisième siècle (le dogme correspondant a été proclamé solennellement en 431). Mais ensuite, le consensus des spécialistes s'est porté sur une datation du 3ème siècle, en tenant compte également de certaines données paléographiques.

Cette antienne est courte mais possède une grande richesse. En 2018, le pape François a invité à la récitation de cette ancienne prière pour implorer la protection de la Vierge Marie, Mère de Dieu, afin que nos supplications au moment de l'épreuve trouvent une écoute auprès de Celle qui peut intervenir et nous délivrer de tout danger. Un texte mis à disposition par le monastère carmélite "Janua Coeli" commente ainsi la prière :

"La beauté du terme praesidium va au-delà de la connotation du lexique militaire et signifie exactement "lieu défendu par une garnison" mais dans le sens plus large il indique de sauvegarder, protéger, garder. La Vierge Marie est considérée comme un puissante refuge pour les chrétiens, elle est la Mère vers laquelle ils peuvent se tourner pour être accueillis et soutenus dans les moments difficiles du voyage, elle est celle qui intercède pour chacun avec son Fils. Elle est la Vierge Mère qui est sainte, "seulement pure", et "bénie". Cette ancienne prière fait allusion à la sainteté totale et à la virginité perpétuelle de Marie. C'est précisément à la Virgo Purissima que s'adresse la supplication des fidèles qui vivent dans le danger et l'épreuve" (monasterocarmelitane.it).

Un chant dans lequel il est fait allusion à la maternité de Marie, mais aussi à sa virginité, donc. La mélodie avec laquelle cette prière est connue dans le répertoire grégorien sonne douce et confiante, presque comme pour désigner la confiance déterminée qui accompagne les demandes des fidèles chrétiens. Une mélodie simple qui peut être mémorisée avec une grande facilité. Bien entendu, il existe également de nombreuses versions polyphoniques de cette antienne.

Comment ne pas penser à une telle prière à l'heure où le monde entier est soumis à une terrible épreuve ? Comment ne pas souhaiter une protection plus intense de Marie Mère de Dieu ? Combien de fois entendons-nous aujourd'hui parler de se protéger du virus, de se protéger de l'infection ! Certes, nous essayons tous d'être prudents et de ne pas nous exposer à cette maladie, mais c'est précisément pour cette raison qu'il ne sera pas mauvais de compter de plus en plus sur l'aide surnaturelle que nous offre notre foi. Rappelons que dans la célèbre prière de saint Bernard à la Vierge, il est dit : "Souviens-toi, ô très pieuse Vierge Marie, qu'il n'a jamais été entendu dans le monde que quelqu'un ait eu recours à ton patronage, imploré ton aide, demandé ta protection et ait été abandonné". C'est notre consolation et notre espoir.

* Sub tuum præsidium confugimus,

sancta Dei Genitrix ;

nostras deprecationes

ne despicias in necessitatibus ;

sed a periculis cunctis

libera nos semper,

Virgo gloriosa et benedicta.

Dans cet épisode de la Foi prise au mot (KTO), Régis Burnet se penche sur le sacrement de la confession.

Dans cet épisode de la Foi prise au mot (KTO), Régis Burnet se penche sur le sacrement de la confession.

Le débat euthanasique n’a hélas plus cours en Belgique : le pire est advenu et l’opinion inerte est chloroformée depuis longtemps déjà. Il n’en va pas encore de même en France. Entre autres, l’écrivain Houellebecq démontait, voici peu, la manipulation du discours publicitaire euthanasique avec l’objection retentissante d’un seul mot : la morphine. Oui, mais encore ? L’absence de douleur ne donne pas nécessairement un sens à la vie. Voici un commentaire D’Henri Quantin, lu sur le site web « aleteia » (21 avril 2021) :

Le débat euthanasique n’a hélas plus cours en Belgique : le pire est advenu et l’opinion inerte est chloroformée depuis longtemps déjà. Il n’en va pas encore de même en France. Entre autres, l’écrivain Houellebecq démontait, voici peu, la manipulation du discours publicitaire euthanasique avec l’objection retentissante d’un seul mot : la morphine. Oui, mais encore ? L’absence de douleur ne donne pas nécessairement un sens à la vie. Voici un commentaire D’Henri Quantin, lu sur le site web « aleteia » (21 avril 2021) :

Faut-il alors s’étonner que le Collège des Jésuites (« Alfajiri » plus de 2500 élèves) de cette ville congolaise ait aussi une section latine et que la devise de ce vaste établissement s’intitule « Stella Duce » en l’honneur de la Vierge Marie (Notre-Dame de la Victoire) : l’étoile qui pilote ce grand navire ancré sur la presqu’île de Nya-Lukemba ?

Faut-il alors s’étonner que le Collège des Jésuites (« Alfajiri » plus de 2500 élèves) de cette ville congolaise ait aussi une section latine et que la devise de ce vaste établissement s’intitule « Stella Duce » en l’honneur de la Vierge Marie (Notre-Dame de la Victoire) : l’étoile qui pilote ce grand navire ancré sur la presqu’île de Nya-Lukemba ?