Du Nieuwsblad (sur facebook) :

'Gent-Wevelgem in Flanders Fields' fait appel à l'église St. Hilarius de Wevelgem pour accueillir les médias.

19/03/2021

Organiser des courses à l'époque du coronavirus n'est pas si évident. Il va sans dire que cela entraîne de nombreuses restrictions. C'est le cas du Gent-Wevelgem in Flanders Fields, qui n'a vu d'autre solution pour accueillir les médias que d'utiliser l'église Sint-Hilarius le long de la Vanackerestraat.

Le problème est que les Halls de Porcelaine, où les médias ont travaillé conformément aux mesures prises l'année dernière, sont entre-temps devenus la salle de vaccination des habitants de Wevelgem. La salle de sport, ou le réfectoire des écoles, où les médias avaient l'habitude d'être hébergés, n'est pas non plus disponible en raison des restrictions. C'est pourquoi l'organisation a exceptionnellement demandé aux marguilliers de l'église St. Hilarius de Wevelgem l'autorisation d'accueillir environ quatre-vingts journalistes le dimanche. Après l'avis favorable du maire, du gouverneur provincial et du ministre de l'Intérieur d'une part, et du pasteur, du doyen et de l'évêque d'autre part, le feu vert a été donné par le conseil de fabrique de l'église.

Pourquoi n'est-il pas si évident d'héberger une salle de presse dans une église consacrée qui, exceptionnellement, n'organisera pas de funérailles du 26 au 30 mars afin que le Gand-Wevelgem laisse à nouveau tout en ordre ? Les protocoles stipulent toujours qu'un maximum de 15 personnes est autorisé dans cette salle de prière pour le culte. Pour l'instant, les rassemblements de croyants ne sont pas considérés comme essentiels. Et cela pèse sur la communauté religieuse.

Parce que les organisateurs de Gand-Wevelgem ont établi un plan détaillé pour protéger l'espace central des transepts, du chœur et de la scène de l'autel et pour garantir le respect et la paix qui appartiennent à un édifice religieux, le curé Jan Parmentier et Jo Vanmaerke, au nom du conseil de l'église, ont accepté de mettre l'église à disposition comme lieu de secours pour la journée cycliste de Gand-Wevelgem, appelée depuis des années la journée de la Saint-Vélo. Et c'est une attitude particulièrement hospitalière de la communauté ecclésiale de Saint-Hilarius Wevelgem dans des circonstances difficiles. Bien que cette fois, l'ange du cyclisme qui représente Saint-Vélo porte également un masque buccal.

Cette situation a suscité des protestations (Nieuwsblad) :

Critique de la communauté catholique : "Le centre de presse de Gand-Wevelgem dans l'église est une violation flagrante du décret ministériel".

28 mars 2021

WEVELGEM - Aujourd'hui, en ce dimanche des Rameaux, le centre de presse de la course cycliste Gent-Wevelgem est installé dans l'église Saint Hilarius de Wevelgem. Cette décision a suscité de vives critiques de la part de la communauté catholique.

L'administration de l'église a donné son feu vert mais se sent renforcée car il y a également l'approbation des autorités civiles et ecclésiastiques. " Le curé met en avant l'approbation du ministre de l'Intérieur, du gouverneur et du bourgmestre, ainsi que l'accord des responsables du diocèse de Bruges et du doyen de Courtrai.

Cependant, de nombreuses personnes trouvent étonnant que seuls quinze croyants soient autorisés à assister à un moment de réflexion dans l'église alors qu'un nombre bien plus grand de journalistes peuvent utiliser cette église pour en faire un centre de presse.

L'hebdomadaire chrétien Tertio, contre ses habitudes, tweete exceptionnellement fort sur cette utilisation temporaire de l'église. "Scandaleux et totalement inapproprié, surtout le dimanche des Rameaux. Merci aux responsables de l'église et au CD&V."

Jan De Volder, actif au sein de la Communauté Sant'Egidio et professeur à la KU Leuven, a également tweeté de manière tranchante : "L'église a été dégradée en une salle d'événements. Et le clergé y participe volontiers. Mais le dimanche des Rameaux ? Le jeudi saint ? Vendredi saint ? Pâques à 100 ? Non, on ne peut pas. Ce n'est pas autorisé. C'est scandaleux. Absurde."

L'avocat Fernand Keuleneer rapporte via Twitter qu'il a écrit au Procureur à ce sujet. "Il s'agit d'une violation flagrante du décret ministériel. La fréquentation d'une église, quelle que soit la raison, y compris touristique, est (sauf pour les funérailles où le maximum est de 50), toujours limitée à 15 personnes, sans compter les enfants jusqu'à 12 ans et le ministre du culte", écrit M. Keuleneer. "Mépris et profond dédain pour ces diacres et évêques."

À l’approche de la

À l’approche de la

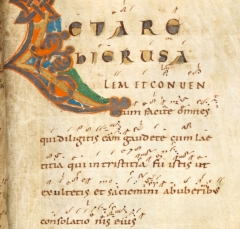

A l’instar des églises byzantines qui, le IVe dimanche de Carême, célèbrent une fête en l’honneur du saint Bois de la Croix, la liturgie romaine dédie ce dimanche, appelé jadis in vigesima, à la célébration des gloires de l’étendard triomphal de la rédemption. Une partie considérable du Bois de la sainte Croix est gardée depuis le temps de sainte Hélène dans la basilique in aedibus sessoriis : d’où le choix de la station romaine de ce jour à la basilique romaine Sainte-Croix de Jérusalem.

A l’instar des églises byzantines qui, le IVe dimanche de Carême, célèbrent une fête en l’honneur du saint Bois de la Croix, la liturgie romaine dédie ce dimanche, appelé jadis in vigesima, à la célébration des gloires de l’étendard triomphal de la rédemption. Une partie considérable du Bois de la sainte Croix est gardée depuis le temps de sainte Hélène dans la basilique in aedibus sessoriis : d’où le choix de la station romaine de ce jour à la basilique romaine Sainte-Croix de Jérusalem.