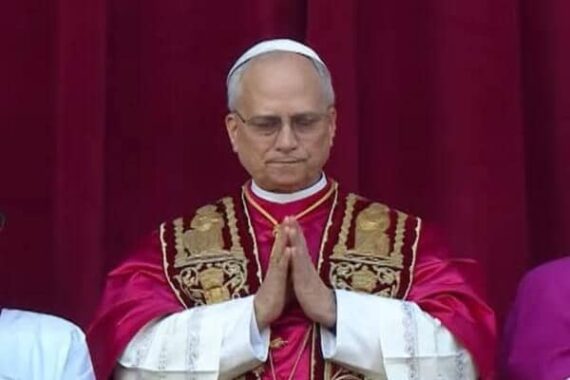

De Jeanne Smits sur Réinformation TV :

Les catéchèses de Léon XIV sur Vatican II, annoncées au Consistoire qui vient d’avoir lieu à Rome, ont commencé mercredi à l’audience générale avec une courte présentation de la Constitution dogmatique Dei Verbum. Sans nul doute, ces présentations par le pape qui entre en quelque sorte dans son pontificat après avoir consacré l’essentiel de ses premiers mois à exécuter ce qui était déjà prévu pour 2025 sous François, vont fortement attirer l’attention car c’est sans doute là que l’on trouvera les propos véritablement programmatiques du « pape Prevost ».

Pour l’heure, le pape en est resté à des propos introductifs où, ayant cité les paroles de Jésus-Christ : « Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître », Léon XIV cite son cher saint Augustin :

« Dans son commentaire sur ce passage du quatrième Evangile, (il) insiste sur la perspective de la grâce, seule capable de nous rendre amis de Dieu dans son Fils (Commentaire sur l’Evangile de Jean, Homélie 86). En effet, une ancienne devise disait “Amicitia aut pares invenit, aut facit”, “l’amitié naît entre égaux, ou rend tels”. Nous, nous ne sommes pas égaux à Dieu, mais Dieu lui-même nous rend semblables à Lui dans son Fils. »

Léon XIV va-t-il réviser Vatican II dans le sens de la tradition ?

Pas d’amitié avec Dieu sans grâce, en somme, et – comme le pape le rappelle plus loin – il appartient à l’homme de l’entretenir.

Le pape poursuit :

« C’est pourquoi, comme nous pouvons le voir dans toute l’Ecriture, il y a dans l’Alliance un premier moment de distance, dans la mesure où le pacte entre Dieu et l’homme reste toujours asymétrique : Dieu est Dieu et nous sommes des créatures ; mais, avec la venue du Fils dans la chair humaine, l’Alliance s’ouvre à sa fin ultime : en Jésus, Dieu fait de nous ses enfants et nous appelle à devenir semblables à Lui dans notre fragile humanité. Notre ressemblance avec Dieu ne s’obtient donc pas par la transgression et le péché, comme le suggère le serpent à Eve (cf. Gn 3, 5), mais dans la relation avec le Fils fait homme. »

Léon XIV insiste beaucoup sur le « dialogue avec Dieu » qui est au cœur de Dei Verbum, d’abord dans le jardin de l’Eden, où il est interrompu par le péché. Puis :

« Dans la Révélation chrétienne, lorsque Dieu, pour venir à notre rencontre, s’incarne dans son Fils, le dialogue qui avait été interrompu est définitivement rétabli : l’Alliance est nouvelle et éternelle, rien ne peut nous séparer de son amour. La Révélation de Dieu a donc le caractère dialogique de l’amitié et, comme dans l’expérience de l’amitié humaine, elle ne supporte pas le mutisme, mais se nourrit de l’échange de paroles vraies. »

Les premières catéchèses de Léon XIV sur Vatican II évoquent le péché et la grâce

Il en déduit la nécessité de répondre à Dieu :

« D’où la nécessité de la prière, dans laquelle nous sommes appelés à vivre et à cultiver l’amitié avec le Seigneur. Cela se réalise tout d’abord dans la prière liturgique et communautaire, où ce n’est pas nous qui décidons ce que nous voulons entendre de la Parole de Dieu, mais c’est Lui-même qui nous parle à travers l’Eglise ; cela se réalise également dans la prière personnelle, qui se déroule dans l’intimité du cœur et de l’esprit. Le temps consacré à la prière, à la méditation et à la réflexion ne peut manquer dans la journée et la semaine du chrétien. Ce n’est que lorsque nous parlons avec Dieu que nous pouvons aussi parler de Lui. »

Au-delà de ce conseil de vie chrétienne on notera les propos du pape sur la liturgie : Dieu nous parle d’abord à travers l’Eglise, c’est par elle qu’Il nous atteint… et la liturgie n’est pas un choix personnel et subjectif de l’homme.

Léon XIV conclut, loin de l’idée que la foi en la parole de Dieu suffit, en montrant que l’homme, lui, peut rompre l’alliance :

« Notre expérience nous montre que les amitiés peuvent prendre fin à cause d’un geste spectaculaire de rupture, ou d’une série de négligences quotidiennes qui effritent la relation jusqu’à la perdre. Si Jésus nous appelle à être amis, essayons de ne pas laisser cet appel sans réponse. Accueillons-le, prenons soin de cette relation et nous découvrirons que c’est précisément l’amitié avec Dieu qui est notre salut. »