Les antiennes O de l’Avent (source)

Par Monique Brulin, théologienne, Professeur honoraire à l’ICP

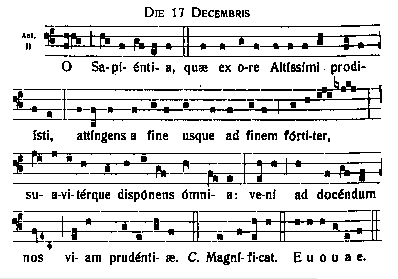

Avec les antiennes des Vêpres qui se chantent au Magnificat dans les sept jours qui précèdent Noël, du 17 au 23 décembre, la liturgie de l’Avent atteint sa plénitude. Ces antiennes, que l’Eglise romaine chantait déjà avec une grande solennité au temps de Charlemagne, commencent toutes par l’interjection O : O Sagesse, O Adonaï et Chef de la maison d’Israël, O Rameau de Jessé, O Clé de David, O Soleil de justice, O Roi des nations, O Emmanuel.

Elles donnent lieu à une forme originale d’énoncé des noms divins inspirés des Saintes Ecritures dans l’admirable articulation du Premier et du Nouveau Testament. Vers l’an 830, Amalaire de Metz faisait remarquer à propos de ces grandes antiennes que les ô marquent l’admiration et introduisent dans l’ordre de la vision et du regard, plus que dans celui de la narration et de l’exhortation (De Ordine Antiphonarii, ch. 13). L’horizon qu’elles laissent apercevoir ouvre sur une dimension eschatologique, celle de la nouvelle venue du Seigneur. Leur Veni est porteur de toute l’espérance actuelle de l’Eglise.

Les fidèles de l’époque baroque seront très sensibles à cette attente vibrante si proche de leur ethos. Comme l’observait un commentateur du XVIIe siècle, ce sont « des exclamations en forme de désir » auxquelles l’âme fidèle doit se disposer et qui prendront tout leur effet à partir « des actes de vertu, de foi, d’espérance, du double amour de Dieu et du prochain ».

« Il n’y a guère de chrétien qui ne se sente touché d’une piété plus particulière dans ces saints jours, et lorsqu’il voit cette union de toute l’Eglise, les ministres de Dieu dans le chœur, les âmes religieuses dans leur solitude ; les laïcs de toute condition et de tout sexe dans les églises ; enfin tous les fidèles occupés d’un même désir, faire retentir les mêmes voix, réitérer si souvent les mêmes prières ; il éprouve en lui-même que son cœur s’attendrit et que les désirs si ardents des âmes saintes, attirent la grâce de Dieu sur les autres, qui les fait aussi désirer comme elles. Le zèle des parfaits en donne aux imparfaits et ces derniers se trouvant heureusement mêlés avec les premiers, ils se sentent échauffés par le feu des autres. » (Les ô de l’Avent selon l’usage de Paris et de Rome avec l’office de Noël, Paris, 2e édition, 1690).

Ces antiennes inspireront bien des musiciens – notamment, Marc-Antoine Charpentier. Elles ont été l’objet, dans l’ancienne France, d’un investissement de piété populaire en des cérémonies où, dans certains villages, on pouvait faire participer les enfants.

Comme le faisait observer Dom Guéranger, « l’instant choisi pour faire entendre cet appel à la charité du Fils de Dieu est l’heure des Vêpres, parce que c’est sur le Soir du monde (vergente mundi vespere) que le Messie et venu. » On chante ces antiennes à Magnificat pour marquer que le Sauveur que nous attendons nous vient par Marie.

O Radix Jesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes deprecabuntur : veni ad liberandum nos, jam noli tardare.

O Rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, les rois sont muets devant toi tandis que les peuples t’appellent : Viens, Seigneur, délivre-nous, ne tarde plus.