À Liège, Semaine sainte et pascale 2024 :

à l’église du Saint-Sacrement (Bd d’Avroy, 132)

Tous renseignements:

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

À Liège, Semaine sainte et pascale 2024 :

à l’église du Saint-Sacrement (Bd d’Avroy, 132)

Tous renseignements:

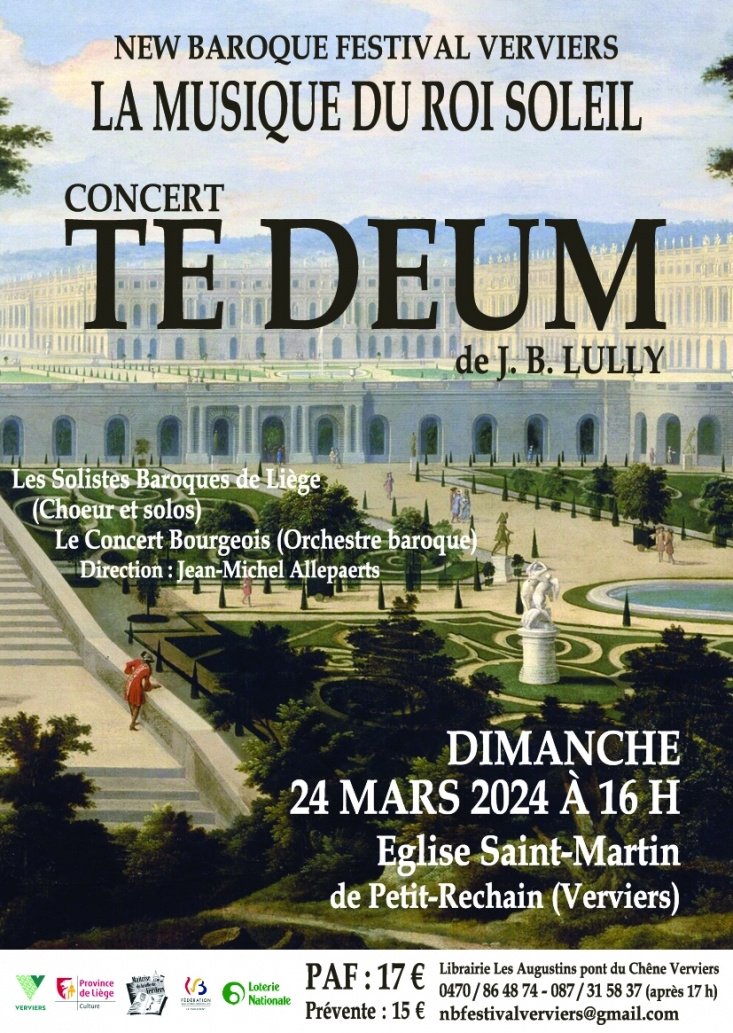

Pour la première fois à Verviers, l'orchestre baroque Le Concert Bourgeois (Mons) se produira avec Les Solistes Baroques de Liège (chœur et soli) (**) dans une oeuvre exceptionnelle :

Le TE DEUM de Lully

pour double choeur, solistes et orchestre.

Il s'agit en effet d'une musique riche tant rythmiquement qu'harmoniquement écrite d'un bout à l'autre sous la forme d'un double choeur à 9 voix !

Ce sera également l'occasion d'entendre un autre double choeur de Pachelbel et l'ouverture de l'opéra Armide de Lully.

Au plaisir de vous y rencontrer nombreux

infos et réservation : https://www.verviers.be/evenements/2024/new-baroque-festival

(**) Les Solistes Baroques de Liège sont créés autour d’un noyau d’une dizaine de chanteurs de l’Opéra royal de Wallonie. Chœur mixte de 18 chanteurs, mêlant de façon heureuse des chanteurs professionnels issus du chœur de l’opéra et d’autres chanteurs professionnels ou futurs professionnels issus du Conservatoire de Liège ou des meilleures académies de musique de la région liégeoise, ils se revendiquent –en version vocale- de l’héritage des Solistes de Liège, véritables pionniers ayant contribué à faire renaître la musique baroque dans l’ancienne Principauté de Liège, dès les années 50.

Jean-Michel Allepaerts

Après la première partie du cours qui abordait l'histoire de la liturgie, nous abordons certains points de la théologie de la liturgie.

Dans le cadre du mouvement liturgique initié par Dom Guéranger, le pape saint Pie X publiait en 1903 le Motu proprio « Tra le sollecitudini » (Parmi les sollicitudes) ; En 1963, les Pères conciliaires approuvaient la Constitution « Sacrosanctum Concilium ». Ces deux documents méritent une étude comparative. Saint Pie X précise très clairement que la musique liturgique doit être sacrée, c’est-à-dire clairement soustraite des influences de la musique profane ; qu’elle doit relever d’un art véritable, c’est-à-dire qui soit détachée de tout ce qui ferait d’elle un élément fonctionnel en sorte qu’elle puisse ainsi être uniquement attachée à ce qui porte à la contemplation ; enfin, qu’elle doit être universelle, c’est-à-dire capable de parler à toutes les cultures. Et le pape saint Pie X d’ajouter que ces qualités se retrouvent réunies à un degré supérieur dans le chant grégorien.

COURS DE LITURGIE, PAR DENIS CROUAN, DOCTEUR EN THEOLOGIE, 2022-2024

Pour accéder à la totalité de la playlist :

https://www.youtube.com/

Institut Docteur Angélique

Cours donné par Denis Crouan, docteur en théologie, en entretien interactif avec Arnaud Dumouch.

Vidéo du site http://docteurangelique.free.

Denis Crouan, denis.crouan@wanadoo.fr; 2022-

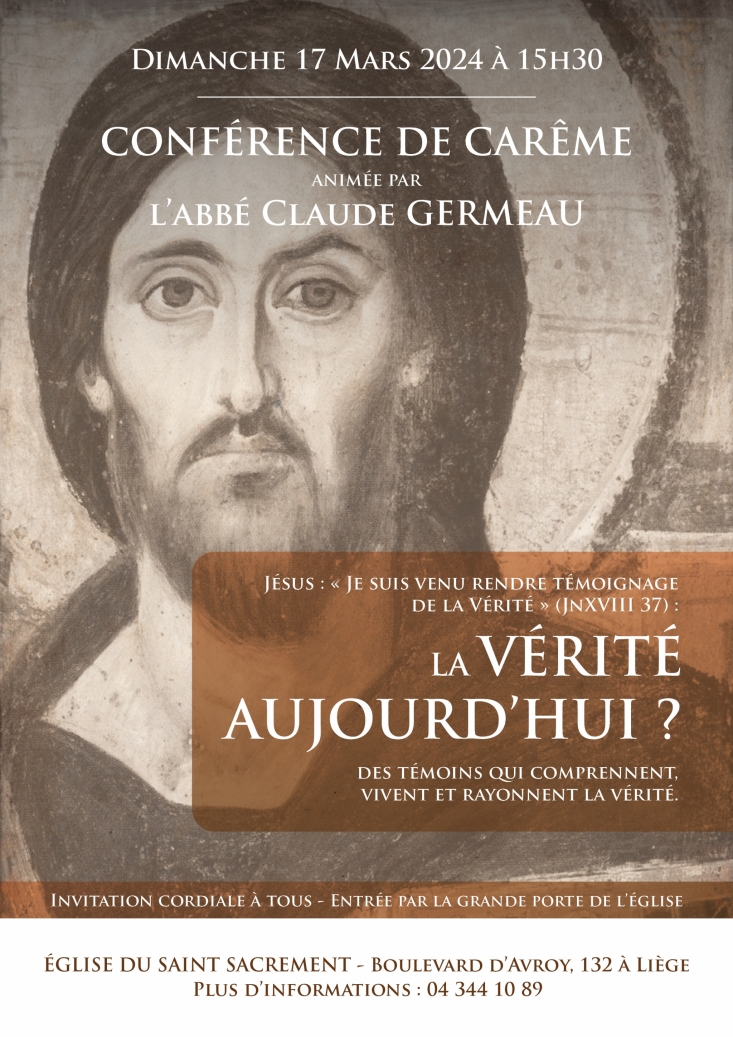

L’ABBÉ CLAUDE GERMEAU

Fondateur et Directeur du Foyer d’Accueil de Herstal

vous y invite.

RENSEIGNEMENTS :

Email : sursumcorda@skynet.be Tél. 04 344 10 89

De Florian D. Vorisek sur le Tagespost :

Comment un juif est tombé amoureux du catholicisme

4 mars 2024

Le temps est inhabituellement calme en ce matin d'hiver dans le camp militaire des Forces de défense israéliennes, à quelques kilomètres seulement de Gaza. L'Israélien Yarden Zelivansky, 32 ans, est stationné ici comme réserviste depuis plus d'un mois maintenant. Après son entraînement matinal, il a une heure de pause. Lui et quelques camarades quittent le camp pour accomplir la prière juive du matin. Il sort soigneusement ses téfilines, les capsules de prière juives qui contiennent des versets de la Torah, de son sac et les attache à son bras gauche et à son front. « Qu'il fasse la paix dans les hauteurs de son ciel ; qu'il fasse la paix entre nous et entre tout Israël. Amen. » Puis Yarden dénoue un cordon avec des perles en bois qu'il porte toujours avec lui – attaché à son uniforme. Il ferme les yeux et laisse les perles glisser entre ses doigts. Ses camarades juifs orthodoxes n’en croient pas leurs yeux lorsqu’ils remarquent qu’une croix y est accrochée. « Etes-vous juif ou chrétien ? » lui demandent-ils, perplexes. « Les deux et », répond le juif catholique baptisé à Vienne il y a deux ans .

16 ans plus tôt et environ 70 kilomètres plus au nord : tard dans la nuit, l'adolescent Yarden est assis avec ses amis dans un bar de la métropole animée de Tel Aviv en train de prendre un cocktail. Yarden et la jeune étudiante Vera entament une discussion approfondie sur la question de l'existence de Dieu. « Alors que nous nous disions au revoir tôt le matin, je suis rentré chez moi avec un profond désir de prouver à Vera que Dieu n'existait pas. J’étais communiste à l’époque et je me considérais fièrement comme athée », se souvient Yarden. Il voulait commencer par réfuter les enseignements du christianisme. Sur Internet, il est tombé sur une liste de prophéties messianiques de l'Ancien Testament et de leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Initialement convaincu que les équivalents apparents étaient des erreurs de traduction délibérées de l'hébreu, il fut surpris de constater que les traductions étaient correctes et qu'il n'y avait aucun doute que Yeshua – le nom hébreu de Jésus – était bien le Messie d'Israël.

"Je suis tombé amoureux du catholicisme"

Yarden essaie de toucher les communautés chrétiennes pour en savoir plus sur les croyances chrétiennes. Seule la paroisse catholique Saint-Pierre de Tel-Aviv-Jaffa a répondu à sa demande. Le jeune Israélien commence à y aller à la messe et emmène également Vera avec lui, qu'il ne veut plus convaincre de l'athéisme mais lui faire lire le Nouveau Testament. Yarden se souvient avec émotion de ses premières expériences à l'église : « Je suis tombé amoureux du catholicisme, j'ai commencé à prier le chapelet tous les jours et à aller à la messe chaque semaine. Une nuit, j'ai fait un rêve : pendant la messe, je m'approchais du curé qui distribuait la communion. Il m'a tendu la tasse et m'a encouragé à en boire. Pendant que je faisais cela, je me suis réveillé et j'ai été surpris de trouver mes lèvres mouillées, le goût du sang dans ma bouche. À ce moment-là, j’ai su que Dieu m’appelait à l’Église catholique.

Cependant, Yarden n’avait alors que 17 ans. En tant que juif mineur, personne ne le baptiserait sans le consentement écrit de ses parents. Pour les parents, le souhait de leur fils est inimaginable. Les grands-parents de Yarden avaient survécu à l' Holocauste en Hongrie et de nombreux évêques catholiques avaient soutenu les déportations de la population juive. Ils conviennent que Yarden attendra son 21e anniversaire.

Du site de la FSSP :

Audience avec le Pape François

A la suite d’une sollicitation de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, le Pape François a invité l’abbé Andrzej Komorowski, Supérieur Général de la FSSP, à venir le rencontrer. Il l’a reçu en audience privée au Vatican le jeudi 29 février 2024, accompagné de l’abbé Benoît Paul-Joseph, Supérieur du District de France, et de l’abbé Vincent Ribeton, Recteur du Séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad.

La rencontre a été l’occasion pour eux d’exprimer au Saint-Père une profonde gratitude pour le décret du 11 février 2022, par lequel le Pape a confirmé la spécificité liturgique de la Fraternité Saint-Pierre, mais aussi de lui faire part des difficultés rencontrées dans son application. Le Pape s’est montré compréhensif, et a invité la Fraternité Saint-Pierre à servir toujours davantage la communion ecclésiale à travers son charisme propre. L’abbé Komorowski a informé le Saint-Père du fait que le décret du 11 février 2022 avait été donné le jour même de la consécration de la Fraternité Saint-Pierre au Cœur Immaculé de Marie, en la fête de Notre-Dame de Lourdes. Le Saint-Père a salué cette coïncidence comme un signe providentiel.

Lu sous la signature de Christian Gouyaud dans le mensuel LA NEF n° 318 Octobre 2019, mis en ligne le 29 février 2024 :

Avec un siècle d’avance, Newman a développé l’idée de la primauté de la conscience, comme personne à son époque. Explications en suivant le cardinal Joseph Ratzinger.

"Joseph Ratzinger cite fréquemment le mot de Newman dans sa Lettre au duc de Norfolk (1) : « Si, après un dîner, j’étais obligé de porter un toast religieux – ce qui évidemment ne se fait pas –, je boirais à la santé du pape, croyez-le bien, mais à la conscience d’abord, et ensuite au pape ! » Au-delà de cette boutade, la lettre autant que son auteur – qu’il béatifiera – revêtent une importance particulière pour J. Ratzinger. Rappelons le contexte de cet écrit. En 1874, Gladstone, ancien premier ministre de Grande-Bretagne, fit paraître un article aux accents pamphlétaires et au titre évocateur : « Les décrets du Vatican et le loyalisme civil des catholiques ». Selon Gladstone, les catholiques anglais manqueraient de loyauté envers le Royaume, étant en conscience, déterminés par une puissance étrangère : Rome. Newman répondit à Gladstone par La lettre au Duc de Norfolk, qui est un véritable hymne à la conscience. Pour Newman, les catholiques (anglais) ne se déterminent qu’en fonction de leur conscience, laquelle est la « Voix de Dieu » qui parle en chacun. Newman conférait à la conscience une valeur d’abord religieuse avant que psychologique ou éthique. Elle est cette instance à la fois immanente et transcendante. Si elle est la norme ultime et immédiate de l’agir humain, elle n’est pas pour autant autonome. Non seulement le magistère n’a pas condamné les droits de la conscience mais l’autorité ecclésiale est fondée sur la conscience, que Newman n’hésite pas à appeler « le vicaire du Christ » : « On ne verra jamais un pape, dans un document officiel adressé à tous les fidèles, porter atteinte à la doctrine très grave du droit et du devoir d’obéir à l’autorité divine s’exprimant par la Voix de la conscience. Car, en vérité, c’est sur cette Voix de la conscience que l’Église elle-même est fondée. Si le pape se prononçait contre la conscience, il se suiciderait, il ferait crouler le sol sous ses pieds. » Newman va encore plus loin en attribuant à la conscience les prérogatives du pape : « La conscience est le premier de tous les vicaires du Christ. Elle est le prophète qui nous révèle la vérité, le roi qui nous impose ses ordres, le prêtre qui nous anathématise et nous bénit. » A supposer même que, par impossible, « le sacerdoce éternel de l’Église [vienne] à disparaître, le principe sacerdotal survivrait à cette ruine et se poursuivrait, incarné, dans la conscience ». De là, le toast à la conscience.

Ratzinger, conscience et Magistère

En 1991, J. Ratzinger a proposé une réflexion puissante sur le rapport entre la conscience et le Magistère (2). Plutôt que d’aborder la question de la conscience de façon abstraite, le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi préfère partir d’une opinion qui l’a profondément choqué, selon laquelle l’incroyance serait une grâce parce que la conscience erronée permet d’être plus facilement sauvé, dispensant les incroyants du fardeau onéreux de la foi et de ses obligations morales. Cette opinion renvoie à la conception d’un Dieu qui aveuglerait pour sauver et d’une foi qui, inversement, augmenterait la difficulté de se sauver : « La mise à l’écart de la vérité serait plus salutaire à l’homme que la vérité ; ce n’est pas la vérité qui le libérerait, mais au contraire, il devrait s’en libérer. L’homme serait davantage chez lui dans l’obscurité qu’à la lumière, car la foi ne serait pas un don bienfaisant du Dieu de bonté mais au contraire un héritage néfaste. » On peut dire que tout l’effort théologique de J. Ratzinger a consisté à s’insurger contre cette position. La conception qui, considérant la foi et ses obligations morales comme un fardeau trop onéreux quasi-impossible à supporter, préfère laisser les hommes dans leur « bonne conscience » erronée, est, selon J. Ratzinger, sous-jacente à la paralysie de l’évangélisation.

De la Nuova Bussola Quotidiana :

L'identité du prochain pape : notes d'un cardinal

Deux ans après le texte signé 'Demos' (dont il a été révélé par la suite qu'il avait été écrit par le Cardinal Pell), un nouveau document anonyme, lié au premier, définit les sept priorités du prochain Conclave pour réparer la confusion et la crise créées par ce Pontificat.

- L'identikit del prossimo Papa (I) II A Profile of the Next Pope (EN) II "Retrato robot" del próximo Papa (ES) II Identität des nächsten Papstes (D) II Identyfikacja następnego papieża (PL)

Le Nuova Bussola Quotidiana publie un document exclusif en six langues, destiné à circuler parmi les cardinaux en vue du prochain conclave et parmi les fidèles comme matière à réflexion sur les priorités de l'Eglise. Le texte a été rédigé principalement par un cardinal qui a recueilli les suggestions d'autres cardinaux et évêques. Ceux-ci ont choisi de rester anonymes pour les raisons expliquées dans la lettre.

LE VATICAN DEMAIN

En mars 2022 parut un texte anonyme signé « Demos » et intitulé « Le Vatican aujourd’hui » qui soulevait un certain nombre de questions graves et de critiques à propos du pontificat du pape FrançoisOr, la situation de l’Église depuis la parution de ce texte n’a que peu changé, et certainement pas en mieux. Les pensées ci-dessous visent donc à repartir de ces réflexions originelles pour en bâtir d’autres à la lumière des besoins de l’Église de demain.

Les dernières années d’un pontificat, quel qu’il soit, sont l’occasion d’évaluer la situation actuelle de l’Église, ainsi que les besoins futurs de l’Église et de ses fidèles. Il est clair que la force du pontificat du pape François est l’accent particulier qu’il a mis sur la compassion envers les plus fragiles, l’aide aux pauvres et aux marginalisés, le souci de la dignité de la création et des problèmes qui en découlent pour l’environnement, ainsi que les efforts pour accompagner ceux et celles qui sont en souffrance et portent des fardeaux insupportables.

Les limites de ce pontificat sont tout aussi évidentes : un style de gouvernance autocratique et parfois en apparence vindicatif, une incurie juridique, une intolérance envers tout désaccord, fût-il respectueux, et – plus grave encore – une tendance constante à l’ambiguïté en matière de foi et de mœurs qui sème la confusion parmi les fidèles. Or, la confusion engendre la division et le conflit ; elle mine la confiance dans la Parole de Dieu ; et elle affaiblit le témoignage évangélique. Le résultat, aujourd’hui, est une Église plus divisée que jamais dans son histoire récente.

Lu sur l'Echo du 28 février 2024, p. 8 :

Rationalisation en vue dans les églises de Wallonie

L’étape est symbolique, mais elle démontre une certaine maturité dans la gestion du patrimoine catholique de Wallonie. Ce mardi à Namur, le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon (PS) a signé avec Monseigneur Guy Harpigny, évêque de Tournai, une feuille de route ouvrant la voie à une rationalisation du nombre de fabriques d’église et de bâtiments voués au culte catholique en Wallonie.

Il faut y voir une première étape car, à quelques mois des élections, le ministre n’aura pas le temps de faire passer les décrets. Les autres cultes, probablement moins impactés, doivent en outre encore être consultés. «Mais nous avons posé les jalons importants pour une future réforme. Il s’agit d’un point d’équilibre, une forme de gentleman agreement», se félicite-t-il en rappelant que la législation actuelle date du code Napoléon.

Se basant sur une première note d’orientation rédigée par le ministre à l’intention du gouvernement il y a quelques mois, mais barrée par les libéraux, la feuille de route vise notamment à rationaliser le nombre de lieux de culte catholiques. Le principe de base est d’arriver à une fabrique d’église par 8.000 habitants en Wallonie. Cela revient à diminuer d’un tiers leur nombre, évalué à 1.800 aujourd’hui. «Mais il ne s’agit pas d’une base chiffrée. On tiendra compte de la réalité territoriale, de la démographie», insiste le ministre.

Une évolution naturelle de la société

Pour encadrer leur financement et les fusions, les fabriques devront déposer un plan financier pluriannuel en collaboration avec les communes. «Il faut faire évoluer le modèle vers un modèle uniforme. Aujourd’hui, les différentes représentations ne sont pas traitées de la même manière», insiste encore le ministre. À noter que la feuille de route n’évoque plus la question de plafonner cette intervention financière publique dans les dépenses du culte à hauteur de 30%. Elle souligne simplement que les modalités seront à définir par le législateur wallon par la suite.

Pour Monseigneur Harpigny, tout ceci répond à une évolution naturelle. «La société a considérablement évolué, aussi au niveau du nombre de personnes qui se disent catholiques.» Cette érosion de paroissiens ne dispense pas pour autant l’église et son pouvoir subsidiant communal de financer la rénovation du patrimoine.

Sans disposer d’un cadastre reprenant l’ensemble des biens immobiliers de l’église, le représentant du culte catholique parle de plus de 1.800 fabriques d’église, et à minima d’autant de paroisses. «Le culte reçoit beaucoup d’argent parce que justement, il y a tout ce patrimoine. L’argent vient des impôts, des communes. On connaît l’état des communes. On leur met beaucoup de charges, notamment avec cette législature fédérale», constate le représentant de l’église.

L’accord conclu entre les autorités wallonnes et l’Église catholique entend encore fixer, de manière uniforme, la composition des organes de gestion des établissements locaux à minimum cinq membres, occupant des mandats de six ans. Une règle de mixité des genres est également dans les cartons. Enfin, les discussions menées permettent de confirmer l’indemnité de logement des ministres du culte comme principe de base.

Le résumé

Le gouvernement wallon et l’évêque de Tournai ont signé une feuille de route visant à rationaliser les bâtiments voués au culte catholique dans la région.

Le principe de base est d’arriver à une fabrique d’église par 8.000 habitants en Wallonie.

Cela revient à diminuer d’un tiers leur nombre.

Lire également : Vers de nouvelles désacralisations d'églises en Wallonie

De Solène Tadié sur le National Catholic Register :

L'avènement du gouvernement Tusk annonce-t-il une érosion de la culture chrétienne en Pologne ?

ANALYSE : Sous l'impulsion des politiques progressistes du nouveau gouvernement national, le paysage socioculturel semble changer rapidement dans un pays qui reste l'un des plus catholiques d'Europe.

20 février 2024

VARSOVIE, Pologne - Depuis les récentes élections législatives d'octobre 2023, une atmosphère explosive règne en Pologne, et ces affrontements politiques et idéologiques n'ont pas épargné l'Église, qui reste une institution centrale dans la vie de cette nation d'Europe de l'Est.

Le nouveau gouvernement, dirigé par l'ancien président du Conseil européen Donald Tusk, a prêté serment le 13 décembre, mettant fin à huit années de règne du parti de droite Droit et Justice (PiS).

Bien que le parti conservateur reste techniquement le plus important du pays, avec plus de 35 % des voix lors des élections du 15 octobre, il a perdu sa majorité parlementaire au profit d'une coalition composée des partis centriste Coalition civique (KO), de centre-droit Troisième voie (Trzecia Droga) et de la Gauche (Lewica).

Soutenu par les dirigeants de l'Union européenne, qui étudient actuellement la possibilité de débloquer les 76 milliards d'euros du Fonds de relance Covid que la Commission européenne a gelés depuis 2022 en raison des préoccupations de l'UE concernant l'indépendance du système judiciaire polonais, le nouvel exécutif a déjà mis en œuvre une série de mesures et d'interventions destinées à liquider l'héritage de son prédécesseur.

Méthodes brutales

À cette fin, le gouvernement du premier ministre Tusk a eu recours à des méthodes jugées brutales, voire autoritaires, par ses opposants et certains commentateurs étrangers. Le cas le plus emblématique est l'arrestation spectaculaire au palais présidentiel des anciens ministres du Droit et de la Justice Mariusz Kamiński et Maciej Wąsik, le 9 janvier.

Les deux députés avaient été condamnés en 2015 par un tribunal polonais de première instance pour abus de pouvoir et graciés cette année-là alors qu'ils faisaient appel de la décision du tribunal par le président Andrzej Duda, qui, en tant que chef de l'État, dispose d'un pouvoir constitutionnel illimité pour accorder des grâces. L'affaire a ensuite déclenché une bataille juridique entre les juges de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle.

En juin dernier, la Cour suprême a invalidé les grâces présidentielles au motif qu'elles avaient été accordées avant la fin de la procédure judiciaire. La Cour constitutionnelle, pour sa part, a confirmé la validité des grâces, mais son autorité est remise en question par certains experts juridiques, notamment à la suite d'un arrêt rendu en 2021 par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), selon lequel la Cour polonaise n'est pas fondée en droit en raison de la présence d'un juge nommé par le parti conservateur PiS par l'intermédiaire du président Duda, qui est aligné politiquement sur le PiS.

Cette situation a conduit certains observateurs à craindre l'émergence d'une crise constitutionnelle à long terme.

Suite à lettre apostolique du pape François "Desiderio desideravi", « sur la formation liturgique du peuple de Dieu », l’Institut belge Docteur angélique a décidé de publier à partir de septembre 2022, et à l’école du Docteur en théologie Denis Crouan, ce cours de liturgie. Le cœur du texte du pape insiste sur « la nécessité d’une formation liturgique sérieuse et vitale », de façon à « retrouver la capacité de vivre pleinement l’action liturgique ». Denis Crouan est le professeur idéal, après plus de 20 ans de travail dans le site « Pro liturgia ».

Accéder à la playlist complète :

https://www.youtube.com/

Thèmes abordés : La révolution française et la destruction de l’Eglise ; La restauration de la vie monastique bénédictine par Dom Guéranger ;

Dom Prosper Guéranger, restaurateur de la vie monastique à l’abbaye de Solesmes après la Révolution est né le 4 avril 1805. D’abord prêtre séculier, il rachète une ancienne abbaye en ruine à Sablé-sur-Sarthe et il restaure le monachisme Bénédictin. Il donne au monastère de Solesmes une solide base qui lui permettra de passer toutes les épreuves du 20e et du 21e siècle, stable dans sa fidélité à la règle de Saint-Benoît et dans son respect de la liturgie.