lien pour acheter les billets :

https://rcf.be/concert-mystere-de-noel

- Dimanche 17/12 : Bruxelles, église de la Viale

- Vendredi 22/12 : Beauraing

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

lien pour acheter les billets :

https://rcf.be/concert-mystere-de-noel

D'Antonio Tarallo sur la Nuova Bussola Quotidiana :

"J'explique l'influence de saint Jean de la Croix sur Wojtyła".

"Le travail de jeunesse de Karol Wojtyła sur les œuvres de saint Jean de la Croix a duré environ huit ans" et a abouti à la thèse de doctorat consacrée à la doctrine de la foi du saint espagnol. La Bussola s'entretient avec le père Andrzej Dobrzyński.

14_12_2023

À Rome, un espace de mémoire est dédié à Karol Wojtyła : il s'agit du Centre de documentation et d'étude du pontificat de Jean-Paul II, une institution qui appartient à la Fondation Jean-Paul II, créée le 16 octobre 1981. L'objectif du centre d'étude est de collecter et de conserver des documents et des objets ayant appartenu au pape polonais, afin d'en faire un sujet de recherche et d'étude. Parmi les nombreux documents de valeur conservés dans les archives figure la thèse de doctorat du jeune Wojtyła sur saint Jean de la Croix. À l'occasion de la journée de la mémoire liturgique du saint espagnol, La Nuova Bussola Quotidiana a interviewé le père Andrzej Dobrzyński, directeur du centre d'études de Rome, pour comprendre à quel point la théologie de saint Jean de la Croix a influencé la pensée de Wojtyła.

Père Dobrzyński, pourquoi Wojtyła a-t-il choisi Saint Jean de la Croix comme sujet de sa thèse de doctorat ?

À Wadowice, il y avait un couvent de carmélites : Karol Wojtyła avait l'habitude de se rendre dans ce lieu pour prier. C'est là qu'il a reçu le scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel, et c'est également dans ce couvent qu'il se confessait tous les mois. C'est probablement à cet endroit qu'il entendit parler pour la première fois de saint Jean de la Croix. Lorsqu'il a déménagé avec son père à Cracovie, il a rencontré le vénérable Jan Tyranowski (1901-1947), économiste de formation et tailleur de profession. Jan menait une vie spirituelle profonde et a présenté à Wojtyła la figure de saint Jean de la Croix. C'est à cette époque que Wojtyła est entré en contact étroit avec les pères carmélites de Cracovie. L'un d'entre eux fut son confesseur. Un autre frère avec lequel il s'est lié d'amitié était le traducteur de l'œuvre de saint Jean de la Croix en polonais. Un autre encore était un père carme espagnol, théologien. La Seconde Guerre mondiale est alors en cours et Wojtyła doit travailler dans une usine et une carrière. Contre l'interdiction des occupants nazis, il entre dans un séminaire clandestin, mais n'exclut pas de passer chez les carmélites à la fin de la guerre.

À la fin de ses études de théologie, dans le cadre de sa spécialisation en théologie dogmatique, sous la direction d'un professeur, Wojtyła rédige sa thèse Le concept de moyen d'union avec Dieu dans les œuvres de saint Jean de la Croix. Tout en rédigeant cette thèse, il commence à apprendre l'espagnol afin de lire les œuvres du mystique espagnol dans la langue originale. Le sujet de sa thèse de doctorat à l'Angelicum de Rome est donc La doctrine de la foi chez saint Jean de la Croix, rédigée sous la direction d'un théologien de renom, le dominicain Réginald Garrigou-Lagrange.

Quels sont les points les plus importants de cette thèse ?

La thèse de doctorat se compose d'une partie analytique et d'une partie synthétique. Wojtyła concentre son attention sur le rôle de la foi comprise comme une vertu théologale, infusée dans l'union avec Dieu. La raison joue un rôle important dans ce processus de rapprochement avec Dieu, tout comme la grâce : la foi est un pont qui relie deux rives, l'homme et Dieu. Cette union ne conduit pas à une confusion entre la nature divine et la nature humaine, mais donne à l'homme la possibilité de participer à la vie de Dieu. Ce processus démontre la capacité de l'homme à se transcender. En même temps, le rôle de la raison, soutenue par la lumière de la foi, et des autres capacités humaines, à savoir la volonté et les affections, est souligné. La foi ordonne l'action de l'homme et lui permet de faire l'expérience de Dieu.

D'Alice Pairo-Vasseur sur le site du Point via didoc.be :

« Certains politiciens se perdent dans une quête de laïcité mal comprise »

L’interview, dans « Le Point » d’une journaliste musulmane convertie au catholicisme, qui témoigne de sa perplexité face à la découverte d’une société sécularisée. Une analyse qui porte sur la France mais s’applique aussi à tout l’Occident.

Dans un essai, la journaliste Claire Koç livre un témoignage personnel sur sa conversion au catholicisme et une réflexion, documentée, sur ce qui demeure, en France, de l’héritage judéo-chrétien.

« Sans l’âme chrétienne de la France, la République ne serait pas ce qu’elle est », insiste Claire Koç, dans Le jour où je me suis convertie, à paraître ce 9 novembre, chez Plon. Née en Turquie, il y a trente-neuf ans, la journaliste, autrice d’un premier livre, Claire, le prénom de la honte (Albin Michel, 2021), dans lequel elle racontait son désir d’assimilation et ce changement d’identité entrepris contre la volonté de sa famille, revient avec le récit de sa conversion au catholicisme.

Un processus de trente années, dont elle raconte l’aboutissement et partage les désillusions. « Je vis dans une France où vouloir devenir catholique est regardé comme absurde », déplore-t-elle. Un livre-témoignage intime, doublé d’une réflexion, documentée, sur les racines judéo-chrétiennes de la France, à l’heure où les églises se vident et le sentiment d’appartenance s’effondre.

Le Point : Votre livre s’ouvre sur le constat suivant : « En me convertissant au catholicisme, j’étais persuadée de m’extraire d’une certaine minorité pour entrer dans la norme. J’avais tort sur toute la ligne. » Expliquez-nous.

Je viens d’une famille issue d’une minorité, les alévis. Une branche de l’islam originaire de Turquie et plus précisément d’Anatolie. J’ai beau avoir grandi en France, mes parents ne se définissaient pas comme français et, entourés de musulmans sunnites — dont les pratiques étaient différentes des nôtres —, ils m’ont élevée dans un carcan minoritariste. En me convertissant au catholicisme, je pensais m’en extraire et me fondre dans la masse. Mais quand j’ai annoncé ma conversion à mes amis français, ils m’ont dit que ce n’était « pas une bonne idée », quand ils n’ont pas montré un rejet complet vis-à-vis de mon choix, voire une hostilité à mon égard. J’ai compris que la religion catholique n’avait pas le vent en poupe, qu’elle ne faisait pas partie des nouvelles « normes » de croyance. Mais aussi qu’il y avait, en France, que l’on dit pourtant « fille aînée de l’Église », un rejet de la foi et de ceux qui l’épousent.

Pour quelles raisons, selon vous ?

Je crois que le « bashing » [dénigrement, NDLR] dont souffre la religion catholique, depuis plusieurs années, lui a été particulièrement délétère. Quasi exclusivement traitée sous l’angle de la pédophilie — ce qui est très grave, entendons-nous — ou de l’intégrisme, elle souffre d’amalgames très dépréciateurs. Quand elle n’est pas moquée, voire ridiculisée. Le cas d’Henri d’Anselme, le « héros au sac à dos » de l’attentat d’Annecy, est, à ce titre, éloquent. Très vite, il a été qualifié, sur les réseaux sociaux, d’« illuminé » et de « facho » pour avoir dit sa foi. Avec ce type de traitement, il n’est pas étonnant que l’athéisme séduise tant de fidèles. Le sentiment d’appartenance à la religion catholique est d’ailleurs passé de 89 % en 1960, à 39 % en 2023 (chiffres de la Conférence catholique des baptisés francophones). Cela interpelle dans un pays aux racines judéo-chrétiennes millénaires…

Est-ce ce qui vous a motivée à rendre publique votre conversion ?

La conversion est, en effet, un processus très intime. Et ce livre est avant tout un appel à la tolérance. Il y a un paradoxe à ce que notre société moderne, dans laquelle on parle tant de liberté et d’ouverture, montre une telle intolérance à la liberté de conscience. Laquelle émane d’ailleurs majoritairement de ceux qui en appellent à la tolérance et au « pas d’amalgame » avec les autres religions.

Plus largement, cette propension à dénigrer le christianisme m’inquiète, car la France lui est intrinsèquement liée. Et s’attaquer à la culture judéo-chrétienne revient à s’attaquer à l’Histoire de notre pays. Lequel a été façonné par elle et lui doit une large part de son héritage politique, artistique, législatif et moral (valeurs, éthique sociale…) Outre qu’il déprécie les Français dont les ancêtres chrétiens ont défendu ces terres, ce rejet pour ce qu’on est relève presque de la psychanalyse ! Il témoigne, du moins, d’un grand malaise identitaire.

Quel enjeu y a-t-il à réaffirmer cet héritage ?

Il en va de notre identité collective. Si la culture judéo-chrétienne s’efface, alors quelles seront nos références, quel sera notre modèle ? Sans socle commun, tout pays est en partition. Par ailleurs, les progressistes y trouvent peut-être encore leur compte, mais comment peuvent-ils croire que demain, un enfant — en particulier issu de l’immigration — embrasse ce pays qu’eux-mêmes rejettent ? Les politiciens qui veulent retirer les crèches dans l’entrée des mairies, utiliser la formule « fêtes de fin d’année » au lieu de « Noël » ou déboulonner des statues de saints se perdent — sciemment ou non — dans une quête de laïcité mal comprise et les prive d’un héritage fondamental à la compréhension de notre pays et de ses racines.

Vous consacrez, justement, une large part de votre livre à la laïcité, rappelant qu’elle est née du christianisme lui-même…

Absolument. Car si la France est chrétienne, la République est laïque. Et c’est parce que l’histoire de notre pays est profondément ancrée dans le christianisme — qui régissait tout jusqu’à la séparation de l’Église et de l’État — qu’il a accouché de la laïcité, actrice essentielle de l’équation entre spiritualité, liberté de conscience et citoyenneté. Aussi, lorsqu’on s’attaque à la foi chrétienne, ce sont aussi ces digues que l’on risque de détruire. Lesquelles, menacées par des radicaux, sont aujourd’hui plus essentielles que jamais…

Alice Pairo-Vasseur est journaliste au « Point ». Référence du livre : Claire Koç, Le jour où je me suis convertie, éditions Plon, 192 pages.

Deuxième dimanche de l’Avent (Triors et Ligugé)

Les moines de l’abbaye Notre-Dame de Triors chantent les cinq pièces de cette messe, isolées pour les choristes. L’émission complète avec ses commentaires vous fera remonter dans le temps.

Découvrir la suite sur le site d'Una Voce

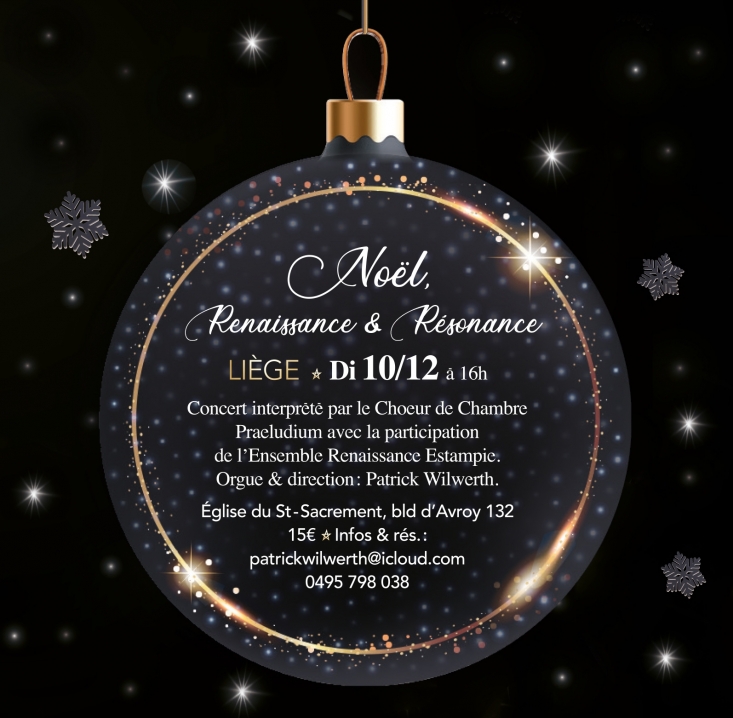

Bienvenue dans notre concert intitulé

Noël, Renaissance et Résonance !

Nous vous invitons à voyager dans le temps en explorant des Carols canadiens, anglais, des oeuvres baroques et de la Renaissance. Ces joyaux musicaux nous plongeront dans l'atmosphère festive de Noël.

Le Choeur de chambre Praeludium, l’Ensemble renaissance Estampie, et Patrick Wilwerth à l’orgue se réuniront pour vous offrir ce concert. Leurs voix, celles de leurs instruments et les oeuvres jouées créeront une atmosphère chaleureuse, propice à la contemplation, à la réflexion et à la joie.

Installez-vous, et laissez-vous emporter par la magie de la musique.

Dimanche 10 décembre à 16h00 en l’église du Saint-Sacrement

Réservations : patrickwilwerth@icloud.com /0495 79 80 38

15€ - étudiants (supérieur) -26 ans : 10€

Du site "Eucharistie Sacrement de la Miséricorde" :

Le cardinal Sarah s'est élevé à Dakar contre une dénaturation du culte catholique

Le cardinal Sarah regrette le « démantèlement des valeurs de foi et de piété » et critique la « destruction des formes de la messe »

Le 04 décembre 2023 - E.S.M. - Depuis Dakar, capitale du Sénégal, le cardinal Robert Sarah a parlé à nouveau de sa spécialité : le soin de la liturgie.

Selon le journal français Le Monde, lors d'une messe célébrée dans la capitale du pays africain, le cardinal Sarah, prélat originaire de la Guinée voisine du Sénégal, a une nouvelle fois mis en garde contre la « destruction » de la messe en Occident et une dénaturation du culte catholique pour l'adapter aux coutumes locales en Afrique et Asie.

Le média français précité rapporte que le cardinal Sarah est au Sénégal pour participer le 8 décembre à une conférence sur la liturgie dans la banlieue de Dakar. Le Monde précise d'ailleurs qu'"il a consacré son homélie à ce sujet et défendu les opinions traditionalistes pour lesquelles il est connu".

"Nous assistons aujourd'hui, notamment en Occident, à un démantèlement des valeurs de foi et de piété... et à une destruction des formes de messe", a déploré en chaire le cardinal Sarah. « Nous travaillons à saupoudrer la liturgie d'éléments africains et asiatiques, déformant ainsi le mystère pascal que nous célébrons" ; "Nous mettons tellement l'accent sur ces éléments culturels que nos célébrations durent parfois six heures", a-t-il déclaré. "Nos liturgies sont souvent trop banales et trop bruyantes, trop africaines et moins chrétiennes", a-t-il assuré.

« Si nous considérons la liturgie comme une question pratique d'efficacité pastorale (…), nous courons le risque de faire de la liturgie une œuvre humaine, un ensemble de cérémonies plus ou moins réussies », a déclaré le cardinal Sarah. Il a également exalté la mémoire du regretté pape Benoît XVI. « Puissions-nous suivre cette grande et éblouissante étoile qu'était Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI, seul érudit face à une armée de pseudoliturges », a-t-il souligné.

La traditionnelle célébration du lundi soir a pris une coloration particulière pour la venue de l’éminent dignitaire, avec un organiste, une chorale et la présence autour de l’autel d’une quarantaine d’évêques et de prêtres.

A défaut de publicité faite à l’événement, la vaste nef accueillie dans la pénombre plusieurs dizaines de fidèles et de religieux et religieuses, dont certains appelés à participer au congrès des liturgistes. Fait rare, la bâtisse a résonné de chants en français mais aussi en latin, et pas en wolof, la langue locale, comme c’est le cas un lundi ordinaire.

Ce prochain dimanche, premier dimanche de l'Avent, débutera une nouvelle année liturgique. Pour ceux qui confessent la foi chrétienne, plus que le Nouvel An, cette fête marque un nouveau départ.

"Les quatre semaines incluant les quatre dimanche précédant la veille de Noël correspondent à l'Avent.

Avent, du latin adventus qui signifie venue, arrivée. Pour les chrétiens, ce terme classique fut employé pour désigner la venue du Christ parmi les hommes. Depuis le pape Grégoire I, nommé aussi Grégoire le Grand, l'Avent représente la période de la préparation de la venue du Christ.

Elle commence avec le 4e dimanche avant Noël et marque le début de l'année ecclésiastique. "En célébrant chaque année la liturgie de l'Avent, l'Eglise actualise cette attente du Messie : en communiant à la préparation de la première venue du Sauveur, les fidèles renouvellent leur désir ardent de son second avènement" (Catéchisme de l'Eglise catholique)."

Les paroles du Rorate Caeli ne nous sont plus très familières, mais la puissance évocatrice de sa mélodie continue de chanter dans nos cœurs pendant notre marche de l’Avent.

De Vatican News (Jean-Benoît Harel) :

Au Soudan, «la destruction des églises, c'est presque l'ordre du jour»

«Il y a de la peur parce que nous ne savons pas quand nous serons attaqués.» C’est dans ce climat d’inquiétude permanente que vit le père Jean*, missionnaire dans le sud du Soudan. Des dizaines de milliers de déplacés ont afflué dans le sud du pays, trouvant un abri dans les écoles et les églises. Le père Jean témoigne du rôle de l’Église dans cette tragédie humanitaire: «De nombreuses personnes ont été traumatisées par des conflits armés dans les différents coins du Soudan. Notre rôle c’est avant tout la disponibilité pour accueillir les gens qui fuient pour les recevoir et les assister, financièrement et spirituellement.»

Une situation humanitaire intenable

Pour les déplacés soudanais, les structures d’aides sont peu nombreuses alors que la situation politique reste extrêmement volatile et dangereuse. Le conflit déclenché le 15 avril entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, a fait plus de 10 000 morts selon une estimation de l'ONG Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled), considérée comme largement sous-évaluée.

Alors que les bombardements continuent de toucher durement des habitations civiles, le prêtre missionnaire depuis six ans dans le pays, affirme que seules l’Église, et quelques ONG n’ayant pas quitté le pays, peuvent répondre à la détresse des déplacés.

Toutefois, le conflit entre l’armée et les forces paramilitaires n’est pas le seul au Soudan. «Dans l’Ouest du Soudan, c'est devenu une sorte de conflit tribal: les populations d’origine arabe chassent ceux qui sont noirs» explique le père Jean.

«Les églises ont été attaquées, pillées, vandalisées»

Dans ce contexte difficile, les chrétiens ne sont pas épargnés. Comme lieu de rassemblement pouvant contenir des richesses, «les églises ont été attaquées, pillées, vandalisées» raconte l’homme d’Église. «Le système en lui-même persécute les chrétiens: sur le plan politique, c'est impossible d'avoir les chrétiens dans les hauts niveaux, et sur le plan éducatif, aucun chrétien n’enseigne dans les écoles de l'État».

Les écoles n’ont pas ouvert leurs portes depuis le début du conflit, et la vie paroissiale est également bouleversée puisque certains déplacés sont logés dans les églises. Le missionnaire appelle à prier «pour que la paix puisse revenir au Soudan, parce que les gens sont fatigués. Notre souhait est que les belligérants puissent s'asseoir et discuter ensemble d’une solution possible pour le Soudan de demain».

*le prénom du père a été modifié pour des raisons de sécurité.

Le site "Pour une école libre au Québec" a retranscrit les propos de Jérôme Fourquet et Jean-Pierre Le Goff dans le cadre des Rencontres du Figaro (video) :

École, famille, immigration : que restera-t-il de la France d’avant dans la France d’après ?

20 novembre 2023

LE FIGARO. - Vous avez publié, Jean-Pierre le Goff, La France d’hier il y a cinq ans et cette année vous poursuivez cette plongée dans le passé avec Mes années folles (Robert Laffont). Aujourd’hui, que reste-t-il de la France d’hier ?

Jean-Pierre LE GOFF. – Pas grand-chose, répondrais-je spontanément. Mais encore faut-il s’entendre sur ce qu’on appelle la France d’hier et de quelle période historique au juste il est question. La France d’hier dont je parle est celle de la seconde moitié du XXe siècle, des années 1950 et 1960, en sachant qu’entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1960, il s’est produit une modernisation rapide du pays qui l’a profondément transformé.

Pour le dire de façon schématique, au lendemain de la guerre, la France reste encore un pays rural avec des traditions ancestrales, des valeurs de stabilité et de modération liées à la civilisation paysanne. Le christianisme continue d’imprégner la société et le catholicisme demeure la religion de la grande majorité des Français. Il existe également un mouvement ouvrier dynamique et structuré avec ses syndicats, ses associations d’entraide et d’éducation populaire, au sein duquel dominent le Parti communiste et la CGT. Au tournant des années 1950 et 1960, la France entre dans une nouvelle étape de la modernité marquée par le développement de la société de consommation, des loisirs et de ce qu’on appelle alors les « mass medias ».

La France d’hier, celle des années 1950-1960, c’est celle qui reste encore liée à une histoire ancestrale et qui, en même temps, se modernise rapidement pour aboutir à une nouvelle société qui va entraîner sur une échelle de masse des changements de mentalités et de comportements dans les domaines de la consommation, des loisirs et des mœurs. L’acquisition de nouveaux biens de consommation, la valorisation de la vie privée et des loisirs comme lieux de l’épanouissement participent d’un individualisme hédoniste qui se développe dès cette époque et commence à mettre en question la centralité du travail et la solidité des appartenances et des engagements collectifs. C’est précisément dans ce contexte de bouleversement rapide de la société française et de l’allongement de la scolarité que va se développer le «peuple adolescent» (expression que j’emprunte à Paul Yonnet). On ne comprend rien à mai 68 et à la révolution culturelle qui va suivre sans prendre en compte cette nouvelle situation historique dans l’ensemble de ses aspects. N’est-ce pas de cette France-là que nous avons hérité ?

Jérôme Fourquet , votre livre s’appelle La France d’après. Philippe de Villiers, en 2005, disait : «La France d’après, c’est la France d’après la France…»

Jérôme FOURQUET. – Nous sommes encore en France, il subsiste encore un certain nombre de vestiges de ce pays décrit par Jean-Pierre Le Goff , mais s’est ajouté, comme sur une toile bigarrée, toute une série d’ingrédients absolument nouveaux. Toutes les évolutions évoquées se sont accélérées depuis une trentaine d’années. La centralité du travail était encore valide dans les têtes au début des années 1990. Lorsque l’Ifop interroge les Français à cette époque, 60 % d’entre eux disent que le travail est très important dans leur vie, contre 31 % pour les loisirs. Aujourd’hui, 21 % des Français considèrent que le travail est très important dans leur vie, et on est passé à 42 % sur la thématique des loisirs. Nous sommes dans un moment tectonique où de vieilles plaques survivent, et de nouvelles émergent, ce qui donne ce paysage kaléidoscopique. Un autre changement majeur réside dans l’accroissement spectaculaire des influences culturelles étrangères, et notamment l’américanisation du pays qui s’est manifestée en profondeur dans tous les tissus de la société. Ce processus commencé dès les années 1950 s’est surmultiplié pour aboutir à un produit totalement inédit que j’appelle La France d’après.

« Figure souvent méconnue de nos jours, Léon Bloy fut pourtant une figure flamboyante de la littérature française du XIXe siècle. Profondément catholique, ne vivant que pour l'absolu et détestant le « Bourgeois » - ce « cochon qui voudrait mourir de vieillesse » - son oeuvre est marquée par un style violent, éclatant, volontiers pamphlétaire. On ne saurait, toutefois, minimiser l'incroyable drôlerie qui se dégage des critiques de ses congénères. « Dans son rapport à l'absolu et à la foi, Bloy s'est rendu insupportable à ses contemporains, avec beaucoup de méthode, d'énergie et de compétence. Mais, Bloy, au fond, c'est un peu le sel. S'il n'y a pas de Léon Bloy, avec quoi salera-t-on ? », s'amuse François Angelier, auteur et producteur de l'émission « Mauvais genre » sur France Culture. Ce nouveau numéro de La Foi Prise au Mot présente le portrait d'un esprit tourmenté mais aussi profondément mystique pour qui tout était symbole. »

« Figure souvent méconnue de nos jours, Léon Bloy fut pourtant une figure flamboyante de la littérature française du XIXe siècle. Profondément catholique, ne vivant que pour l'absolu et détestant le « Bourgeois » - ce « cochon qui voudrait mourir de vieillesse » - son oeuvre est marquée par un style violent, éclatant, volontiers pamphlétaire. On ne saurait, toutefois, minimiser l'incroyable drôlerie qui se dégage des critiques de ses congénères. « Dans son rapport à l'absolu et à la foi, Bloy s'est rendu insupportable à ses contemporains, avec beaucoup de méthode, d'énergie et de compétence. Mais, Bloy, au fond, c'est un peu le sel. S'il n'y a pas de Léon Bloy, avec quoi salera-t-on ? », s'amuse François Angelier, auteur et producteur de l'émission « Mauvais genre » sur France Culture. Ce nouveau numéro de La Foi Prise au Mot présente le portrait d'un esprit tourmenté mais aussi profondément mystique pour qui tout était symbole. »

De zenit.org :

Changement de tendance au sein du clergé américain

Un virage conservateur dans la foi catholique

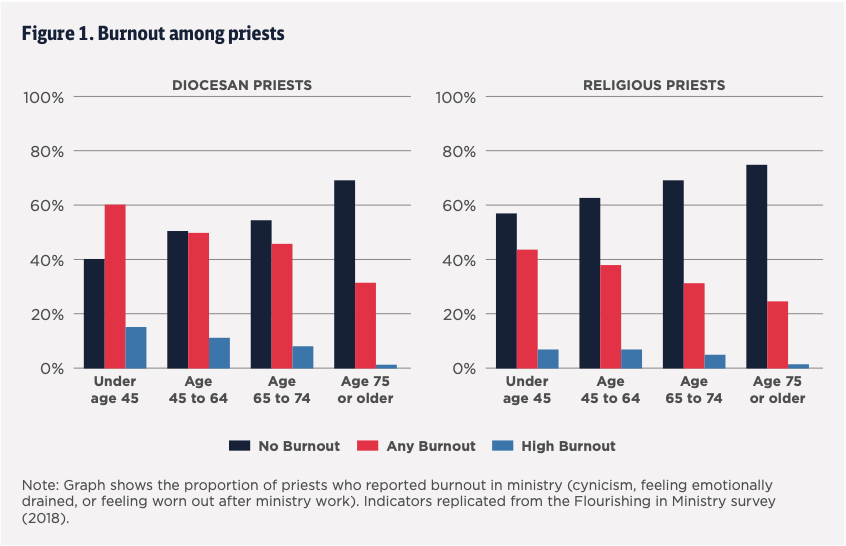

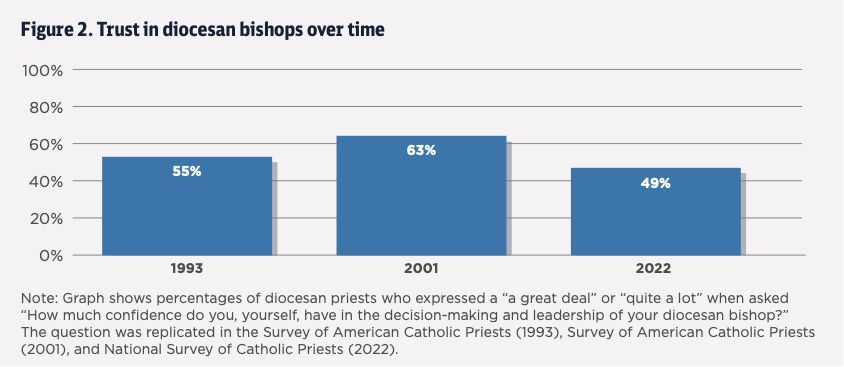

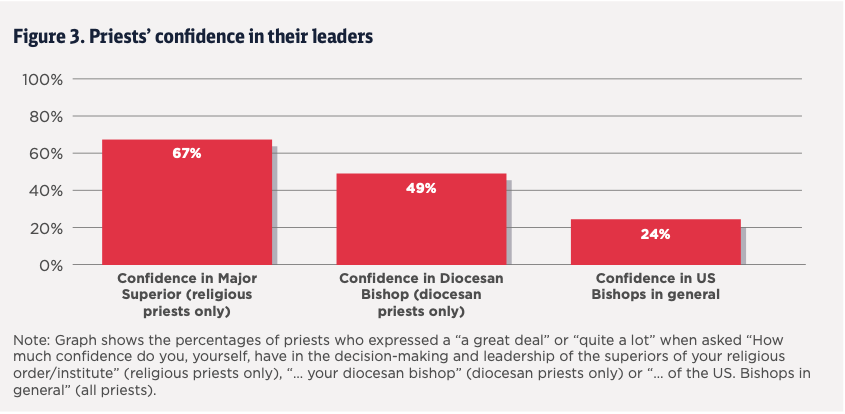

Une étude récente menée par The Catholic Project, un groupe de recherche de l’American University à Washington, a révélé un changement spectaculaire dans les tendances théologiques au sein du clergé catholique aux États-Unis. L’étude, considérée comme la plus vaste enquête menée auprès des prêtres catholiques au cours des cinquante dernières années, met en évidence une différence générationnelle marquée dans l’attachement des prêtres à la tradition et à l’orthodoxie.

L’étude indique que les jeunes prêtres américains sont nettement plus attachés à la tradition que leurs confrères plus âgés de la génération conciliaire. Plus de 80 % des prêtres ordonnés après 2020 s’identifient comme conservateurs ou orthodoxes, en accord avec le magistère de l’Église. Cette évolution contraste fortement avec l’image que les prêtres plus âgés ont d’eux-mêmes, la plupart d’entre eux s’identifiant comme libéraux sur le plan politique et progressistes sur le plan théologique.

La décision claire des jeunes prêtres d’embrasser une foi qui privilégie la compréhension et s’abstient consciemment de remettre en question l’enseignement de l’Église a été constante au cours des dernières années. Si l’on analyse les chiffres de 2010 à 2023, plus de 50 % des prêtres nouvellement ordonnés se décrivent comme conservateurs, ce qui marque une tendance à la hausse de cette orientation théologique.

Selon l’étude, « le nombre de personnes nouvellement ordonnées qui se considèrent comme politiquement libérales ou théologiquement progressistes a régulièrement diminué depuis Vatican II et a maintenant presque disparu ». Aucun prêtre interrogé au cours de cette période ne s’est considéré comme très progressiste sur le plan théologique.

Ce changement de tendance soulève des questions sur l’avenir de l’Église catholique aux États-Unis et sur la manière dont ces différences théologiques pourraient influencer son orientation. Cette tendance conservatrice se traduira-t-elle par une révision des politiques internes de l’Église ? Comment les fidèles réagiront-ils à ce changement de tendance dans l’orientation théologique du clergé ?

Alors que l’Église fait face à ces changements, il est clair que la prochaine génération de prêtres donne un ton différent dans sa relation à la tradition et à l’orthodoxie, remettant en question les tendances théologiques qui ont prévalu pendant des décennies.

De RCF :

EN FRANCE, LA CULTURE CATHOLIQUE EN RECUL

"35% des catholiques allaient à la messe tous les dimanches en 1960" contre "3 ou 4% aujourd’hui". (Photo : basilique Saint-Sernin, Toulouse, le 16/09/2023 ©Jean-Marc Barrere / Hans Lucas)

Le nombre de catholiques dans le monde est augmentation. En 2021, il a même franchi la barre du milliard, d'après Fides, l’agence du Vatican. À l'inverse, en France, non seulement on assiste à une baisse spectaculaire du nombre de prêtres et de pratiquants, mais aussi à une perte d'influence du catholicisme. Pour le politologue Jérôme Fourquet, la matrice judéo-chrétienne est en évaporation. Le directeur du département Opinion à l’Ifop, auteur de "La France d’après - Tableau politique" (éd. Seuil, 2023), parle d'une "bascule anthropologique".

La disparition programmée des prêtres en France ?

Va-t-on vers la disparition des prêtres catholiques français ? "Si on se base sur les chiffres de l’Église elle-même, publiés sur le site de la Conférence des évêques de France, observe Jérôme Fourquet, on constate que le nombre de prêtres en activité est passé de à peu près 25.000 au début des années 2000, à moins de 12.000 ces dernières années. Donc c’est une division par deux de l’effectif." L'analyste entrevoit, d’ici une trentaine d’années, "potentiellement", "la perspective d’une disparition ou quasi disparition des prêtres catholiques". Disparition qui serait de l’ordre du "tremblement de terre sans précédent", estime le politologue. "C’est une rupture tout à fait fondamentale avec notre histoire de longue durée."

Certes, l’épiscopat français fait venir dans l’Hexagone des prêtres étrangers, en particulier du continent africain. Cela suffira-t-il à redonner une impulsion et susciter à terme de nouvelles vocations ? C’est en tout cas le signe d’un "retournement complet de perspective". Quand on pense qu’il y a un peu plus d’un siècle, autour de 1900, la France était pourvoyeuse des deux tiers des prêtres missionnaires que Rome envoyait évangéliser dans le monde entier... Aujourd’hui, en matière de vocations, la France apparaît au yeux du Vatican comme "une vieille filiale qui a beaucoup donné et qui est en déclin", selon l’auteur de "La France d’après".

Une matrice culturelle en évaporation

Que reste-t-il donc de l’influence du catholicisme en France ? On assiste selon Jérôme Fourquet à l’évaporation de toute une matrice culturelle chrétienne, catholique. "Matrice qui a structuré la société française." Ainsi, "35% des catholiques allaient à la messe tous les dimanches en 1960" contre "3 ou 4% aujourd’hui". En "deux générations" on a "une fonte tout à fait spectaculaire des effectifs".

Plus significatif encore, le nombre de baptêmes. On peut en effet être croyant non pratiquant ou non croyant et faire baptiser son enfant au nom d’une coutume. En cela, le baptême est "une variable à cheval entre la pratique et l’influence culturelle", estime le politologue de l’Ifop. "Au début des années 80, les trois quarts des nouveau-nés étaient baptisés, aujourd’hui c’est un quart des nouveau-nés." Signe plus prégnant encore, le degré de culture religieuse des Français. 80% d’entre eux ne savent pas à quoi "l’Ascension", "l’Assomption" ou "la Pentecôte" font référence, selon l’Ifop.

À horizon 20, 25 ans, il y aura potentiellement autant de prêtres catholiques que de tatoueurs. Et donc là, vous avez donc bien la grande bascule anthropologique !

"La bascule anthropologique"

"Le rapport au corps" mais aussi "la sexualité, la conception du couple, la hiérarchie entre le règne animal et l’espèce humaine" : ce sont autant de données anthropologiques qui ont été "très profondément" structurées "par cette vieille matrice judéo-chrétienne". Or, sur tous ces points - y compris l'anthropocentrisme que dénoncent les courants écologistes - on assiste à un basculement. Il n’y a qu’à voir du côté des rites funéraires – donnée centrale selon l'anthropologue Claude Lévi-Strauss pour comprendre une société. "En 1980, 1% des sépultures donnaient lieu à une crémation, aujourd’hui c’est plus de 35%."

Et cela peut sembler anecdotique mais c’est tout de même le signe d’un phénomène important : le tatouage, autrefois condamné par l’Église catholique, est de plus en plus plébiscité. "Il y a 4000 artisans tatoueurs en France, nous apprend Jérôme Fourquet. À horizon 20, 25 ans, il y aura potentiellement autant de prêtres catholiques que de tatoueurs. Et donc là, vous avez donc bien la grande bascule anthropologique !"

La culture judéo-chrétienne au défi de la crise écologique

La parole du chef de l’Église catholique trouve encore un écho en France, surtout quand il aborde certains sujets. Ainsi, "parler des migrants dans le contexte actuel à Marseille tout cela prenait du sens", admet Jérôme Fourquet. "Le pape François sait, en bon politique, doser sa parole et choisir ses sujets."

Les catholiques ne sont pas non plus absents de la vie de la cité. Ils comptent même parmi "les pratiquants les plus investis". Beaucoup s’engagent dans des associations comme le Secours catholique ou l’entraide scolaire. Il est aussi à noter que plusieurs maires de grandes villes - Léonore Moncond'huy à Poitiers, Éric Piolle à Grenoble, Pierre Hurmic à Bordeaux, Grégory Doucet à Lyon, ou encore l’ancienne députée Cécile Duflot - "ont fait leurs classes dans cette matrice-là", notamment dans le scoutisme. Un certain nombre de "catholiques de gauche", "se sont retrouvés dans ce nouveau combat pour l’écologie politique". D’un autre côté, "beaucoup de jeunes catholiques se sont manifestés lors de la Manif pour tous", défendant pour leur part un catholicisme plus traditionnel et conservateur.

Il est d’ailleurs intéressant de constater que la crise écologique vient creuser l’écart entre catholiques. Le clivage ne porte pas tant sur la prise de conscience de la réalité du changement climatique. Il se fait autour de la question de l’anthropocentrisme : la hiérarchie du vivant et la place de l’être humain au sein des espèces. "Laudato Si' n’a pas encore véritablement pénétré dans toutes les couches du peuple chrétien et catholique", estime Jérôme Fourquet. La culture judéo-chrétienne au défi de la crise écologique trouvera-t-elle dans ses racines de quoi le relever ?