Le commentaire de l’hebdomadaire « Famille Chrétienne », ce 22 septembre, sous la plume de Matthieu Bruynseels :

Le commentaire de l’hebdomadaire « Famille Chrétienne », ce 22 septembre, sous la plume de Matthieu Bruynseels :

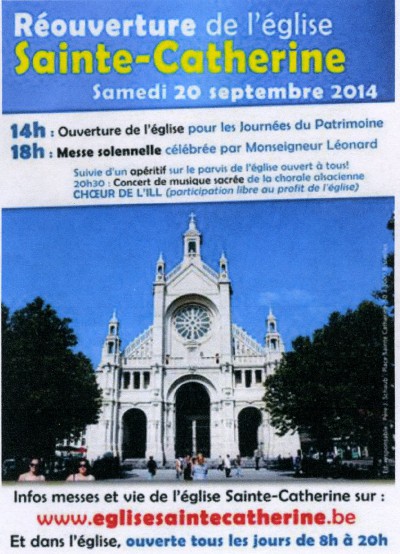

« Fermée depuis plusieurs années, cette église de la capitale belge a été reprise par des jeunes prêtres de la Fraternité des Saints-Apôtres, une communauté inspirée par le Père Zanotti-Zorkine.

Les fêtards connaissent le quartier pour la boîte de nuit « Madame Moustache » située juste à côté de l’église, et les libres-penseurs, pour son musée de la Franc-maçonnerie à 500 mètres de là. À Bruxelles, l’église Saint-Catherine est une sorte d’ovni au cœur d’un secteur complètement déchristianisé. Un ovni qui a fermé il y a trois ans, le diocèse trouvant l’église trop chère à entretenir et n’ayant plus assez de prêtres pour la laisser en activité.

Enterré, le projet de halle aux poissons !

Ce samedi 20 septembre, tout a changé. Mgr André-Joseph Léonard a procédé à la réouverture de la paroisse, en y nommant trois prêtres récemment ordonnés de la Fraternité des Saints-Apôtres. Cette communauté, fondée par l’archevêque de Malines-Bruxelles, s’inspire de l’abbé Michel-Marie Zanotti-Sorkine. Si la venue du curé de la Canebière lui-même à la paroisse Sainte-Catherine a été un temps évoquée, elle n’est plus d’actualité aujourd’hui, depuis sa nomination officielle au sanctuaire Notre-Dame du Laus (Hautes-Alpes).

« Cette église est devenue chaleureuse par le travail de ceux qui l’ont transformée ! », se réjouit Mgr André-Joseph Léonard. En effet, à Sainte-Catherine, les travaux de rénovation de ce véritable paquebot, qui avait beaucoup souffert des trois ans de fermeture, ont été intégralement pris en charge par des simples fidèles. Un projet visait même à transformer cette immense église en une halle aux poissons… « C’est inacceptable de transformer une église en centre commercial. Quand on voit que Jésus a chassé les marchands du Temple ! » pestent Martine et André, un couple venu pour l’occasion.

Une volonté de dialogue, notamment avec les musulmans

« Il y a beaucoup de gens qui attendaient la réouverture de cette église », déclare de son côté Jean-Désiré, habitant le quartier depuis douze ans. Le profil des nouveaux prêtres ne laisse pas cet Africain indifférent : « Ils ont un grand souci de la liturgie, je crains juste que ça ne hérisse les soi-disants progressistes ».

Il faut dire qu’une dizaine de jeunes hommes en soutane (les trois prêtres et plusieurs séminaristes), ça ne se voit pas tous les jours. Une marque de fabrique de cette petite communauté, rappelée par Mgr Léonard dans son homélie : « Je demande à mes trois collègues d’aller à la rencontre des gens. Ils seront clairement identifiables comme prêtres, et comme nous avons beaucoup de frères musulmans qui portent un habit religieux, le dialogue s’instaurera ».

Une volonté de s’affirmer sans entrer en confrontation mais sans se cacher non plus, partagée par les fidèles présents, qu’ils soient pratiquants réguliers ou non. « Je ne vais pas à l’église, mais je réfléchirai car c’est un superbe monument. Il faut qu’il reste ouvert », nous explique une dame. Une de ses amies est plus impliquée : « Je prie tous les jours pour qu’il y ait davantage de baptisés, et pour l’instant je suis exaucée ».

Réf. À Bruxelles, la paroisse Sainte-Catherine s’inspire du Père Zanotti-Sorkine

JPSC

Le cardinal australien George Pell, qui fait partie du 'C9' chargé d'assister le pape dans la réforme de la curie, s'oppose publiquement à ce que l'Église accorde la communion aux divorcés remariés. Il expose ses réflexions dans un livre à paraître début octobre, avant le Synode des évêques sur la famille. Lu sur le site de la radio québécoise vm (extrait) :

Le cardinal australien George Pell, qui fait partie du 'C9' chargé d'assister le pape dans la réforme de la curie, s'oppose publiquement à ce que l'Église accorde la communion aux divorcés remariés. Il expose ses réflexions dans un livre à paraître début octobre, avant le Synode des évêques sur la famille. Lu sur le site de la radio québécoise vm (extrait) : C'est ce samedi 20 septembre 2014, lors d’une messe célébrée au monastère de l’Annonciade à Thiais, que Mgr Santier , évêque de Creteil, annonce l’ouverture de l’enquête pour la canonisation du père Popieluszko. Lu sur « aleteia » :

C'est ce samedi 20 septembre 2014, lors d’une messe célébrée au monastère de l’Annonciade à Thiais, que Mgr Santier , évêque de Creteil, annonce l’ouverture de l’enquête pour la canonisation du père Popieluszko. Lu sur « aleteia » :

« À la veille de l’ouverture du Synode sur la famille, le 5 octobre prochain, la question de l’admissibilité des divorcés remariés à la Communion Eucharistique connait un nouveau rebondissement, et pas de moindres : cinq cardinaux, dont Gerhard Ludwig Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi et à ce titre, principal collaborateur du Pape, un évêque et plusieurs experts viennent de publier un nouvel ouvrage sur cette question décidément sensible.

« À la veille de l’ouverture du Synode sur la famille, le 5 octobre prochain, la question de l’admissibilité des divorcés remariés à la Communion Eucharistique connait un nouveau rebondissement, et pas de moindres : cinq cardinaux, dont Gerhard Ludwig Müller, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi et à ce titre, principal collaborateur du Pape, un évêque et plusieurs experts viennent de publier un nouvel ouvrage sur cette question décidément sensible. Une Croix illuminée a été inaugurée ce dimanche 14 septembre, fête de la Croix Glorieuse:

Une Croix illuminée a été inaugurée ce dimanche 14 septembre, fête de la Croix Glorieuse: