De Tom Colsy sur le Catholic Herald :

La critique feutrée du pape Léon XIV à l'égard de la liturgie occidentale contemporaine est un signal d'alarme essentiel

Le 26 mai 2025 à 9h00

Trop souvent, la messe catholique dans le rite romain moderne ressemble à une réunion. Une réunion bien intentionnée, peut-être, mais horizontale, plate et alarmante par son manque de mystère. On se serre la main. Des plaisanteries populaires depuis l'autel. De la musique qui sonne comme un reliquat d'une retraite de guitaristes des années 1970. C'est censé être « engageant ». Cela finit par être banal.

Et les gens s'en vont. Pas seulement des bancs, mais du sentiment que ce qui se passe à la messe est sacré - quelque chose de transcendant, quelque chose de beau, quelque chose de terrifiant dans le meilleur sens du terme. Environ un tiers des catholiques qui assistent régulièrement à la messe ne croient pas en la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie - la « source et le sommet » de la vie de l'Église - sans parler des majorités de catholiques dans la plupart des pays qui n'assistent même pas à la messe.

Le pape Léon XIV l'a remarqué.

Son discours jubilaire du 14 mai aux églises catholiques orientales est une rare intervention sur ce point précis. À l'écouter attentivement, cela devient évident : tout en louant « la primauté de Dieu » et la profondeur spirituelle des rites orientaux, le pape adresse également un doux avertissement à l'Occident. Les réformes des années 1960 et leurs conséquences nous ont éloignés du mystère sacré qui devrait définir la liturgie.

« L'Église a besoin de vous », a-t-il lancé à son auditoire. « La contribution que l'Orient chrétien peut nous offrir aujourd'hui est immense ! Nous avons grand besoin de retrouver le sens du mystère qui reste vivant dans vos liturgies, des liturgies qui engagent la personne humaine dans son intégralité, qui chantent la beauté du salut et évoquent un sentiment d'émerveillement devant la façon dont la majesté de Dieu embrasse notre fragilité humaine !

L'utilisation du mot « récupérer » en dit long sur son point de vue. Nous y reviendrons plus tard. Cependant, dans sa déclaration suivante, Léon a rendu les choses encore moins subtiles :

« Il est également important de redécouvrir, surtout dans l'Occident chrétien, le sens de la primauté de Dieu, l'importance de la mystagogie et les valeurs si typiques de la spiritualité orientale : l'intercession constante, la pénitence, le jeûne et les pleurs pour ses propres péchés et pour ceux de toute l'humanité (penthos) ! »

Le pape a continué à faire l'éloge des « traditions spirituelles authentiques » qui ont été préservées en Orient sans être « corrompues par la mentalité du consumérisme et de l'utilitarisme ». Il a parlé des liturgies orientales comme incarnant une profonde richesse spirituelle, une révérence qui invite les fidèles à entrer dans les mystères sacrés avec un sentiment d'émerveillement et d'adoration profonde.

Léon a ensuite mis en garde les dirigeants catholiques orientaux : « Il est donc vital que vous préserviez vos traditions sans les atténuer, peut-être pour des raisons pratiques ou de commodité ».

Il semble qu'il critiquait ainsi la tendance occidentale, depuis les réformes, à simplifier, moderniser et rendre la messe plus accessible - parfois au détriment du mystère et de la révérence.

Car si l'Occident doit « retrouver “ le sens du mystère, le sous-texte est qu'il a été perdu ; dire que l'Occident doit ” redécouvrir » la primauté de Dieu, c'est dénoncer son anthropocentrisme.

Cela ne devrait pas passer inaperçu pour les catholiques. Le pape sous-entend ici que l'Occident connaissait autrefois ces choses. Au sein d'une Église toujours en guerre au sujet d'une réforme liturgique mise en œuvre il y a près de 60 ans, ses paroles ont des ramifications évidentes.

Les mots du Pape pourraient facilement passer inaperçus dans un discours beaucoup plus long et plus complet, mais ils ne devraient pas être ignorés - il suggère que la liturgie et la spiritualité contemporaines sont devenues trop mondaines et centrées sur l'homme. La messe tridentine, que Léon XIV, en tant que cardinal Prevost, aurait célébrée, est pour beaucoup d'observateurs exempte de telles critiques.

Pour comprendre toute la profondeur de la remarque du Pape, il faut garder à l'esprit deux anciennes approches théologiques qui façonnent la spiritualité et la liturgie catholiques : la théologie cataphatique et la théologie apophatique. Il ne s'agit pas d'abstractions théologiques, mais de courants vivants au sein de la tradition de prière de l'Église.

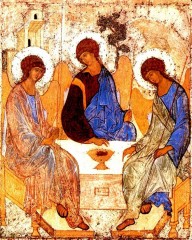

La théologie cataphatique est la Via Affirmativa ou voie « positive ». Elle utilise des symboles, des images, des sons et des gestes pour nous aider à approcher le divin. Elle utilise le monde sensoriel - l'odeur de l'encens qui monte dans le sanctuaire et se répand dans la cathédrale, le son du chant solennel qui se répercute dans l'espace, la splendeur visuelle des fresques peintes et des statues, les gestes significatifs de la génuflexion et de l'inclinaison révérencieuses - tous ces éléments sont utilisés pour nous orienter vers le divin. Ce sont également des éléments cataphatiques - des signes qui parlent de la gloire, de la beauté et de la majesté de Dieu. Ils ne capturent pas Dieu entièrement, mais ils peuvent offrir un aperçu - un bref reflet de la lumière divine, comme le scintillement momentané d'une icône dorée sous les rayons pénétrants du soleil.

La théologie apophatique, en revanche, est la Via Negativa, ou approche « négative ». Elle parle de Dieu en disant ce que Dieu n'est pas - au-delà de tout mot, le silence, le mystère, l'inconnaissable. Elle nous invite à la révérence et à la crainte, reconnaissant que Dieu transcende l'entendement humain. Dans la liturgie, c'est le calme, l'immobilité sacrée, les espaces entre les mots et les gestes où le mystère respire. Cette tradition, essentielle pour des mystiques comme saint Jean de la Croix et Thérèse d'Ávila, enseigne que la plus haute rencontre avec Dieu se situe au-delà des mots, de la compréhension et des signes visibles. Elle met l'accent sur le silence, la crainte et la révérence, reconnaissant que le mystère divin ne peut être contenu par le langage humain.

Cela dit, les mots justes ne sont pas obsolètes dans nos efforts pour décrire notre Dieu, car les mots peuvent être utilisés soit pour nous rapprocher, soit pour nous éloigner de Lui, mais en fin de compte, ils sont insuffisants. Cette vérité paradoxale doit être conservée dans le culte de l'Église.

La liturgie, bien comprise, vit dans la tension entre ces deux approches. Elle doit à la fois révéler et cacher le mystère divin. Les pratiques apophatiques cherchent à purifier l'esprit et la conscience des choses qui ne font que nous distraire ou nous éloigner de Dieu - pour aider à vider notre âme de ces choses dans lesquelles la présence sacrée (la vérité, la bonté, la beauté, la majesté, la pureté, l'humilité de Dieu) n'est pas facilement ressentie. Pendant ce temps, ses éléments cataphatiques remplissent la conscience et l'âme de ces choses dans lesquelles la nature mystérieuse, puissante et troublante de Dieu est plus facilement présente - pour les sens intérieurs et extérieurs.

Malheureusement, la liturgie occidentale a trop souvent commencé à inverser ce processus, avec des gestes et des mots qui remplissent l'attention de l'esprit et nos sens avec ce qui est plus terre à terre, tout en négligeant de s'appuyer sur ces rubriques qui invitent au silence nécessaire, à l'obscurité ou à la contemplation et qui nous éloignent de la mondanité et du profane.

Le pape Léon XIV affirme que les liturgies orientales ont conservé cet équilibre profond. Leurs chants anciens, l'encens, les mouvements rituels et le silence profond invitent les fidèles à entrer dans un mystère sacré qui est à la fois ressenti et transcendé.

Depuis son entrée en fonction comme successeur de saint Pierre, le pape Léon a continué là où le cardinal Robert Prevost s'était arrêté : en diplomate avisé et prudent. En tant que tel, nous ne pouvons que déduire et reconstituer ses opinions les plus controversées et les plus larges à partir des quelques déclarations qu'il a permises de suggérer.

Toutefois, ses récents commentaires rejoignent les propos qu'il a tenus lors d'une interview en 2012.

Il avait alors déclaré : « Nous ne devrions pas essayer de créer une image de marque : « Nous ne devrions pas essayer de créer du spectacle, du théâtre, juste pour que les gens se sentent intéressés par quelque chose qui, en fin de compte, est très superficiel et pas profond.

Au contraire, a-t-il soutenu, « la liturgie devrait être l'expérience d'entrer en contact avec [le] mystère » du « Dieu qui est amour, Dieu qui habite en nous, Dieu qui est effectivement présent dans l'humanité et qui s'est révélé à travers Jésus-Christ ».

« La façon de découvrir Dieu n'est pas vraiment à travers le spectacle », a-t-il poursuivi. « Et je pense que bien souvent les gens ont été trompés, les gens sont partis à la recherche de Dieu par des moyens qui, en fin de compte, se sont avérés être des détours et ne sont pas vraiment essentiels en termes de découverte du mystère ».

Combiné à son discours aux catholiques orientaux, il s'agit d'une mise en garde contre les distractions sensorielles visant à bavarder ou à maintenir la congrégation « éveillée » ou « impliquée ». La véritable liturgie doit être une rencontre avec Dieu.

Léon a cité « l'image éloquente » de Saint Syméon, le Nouveau Théologien, pour illustrer les dangers d'introduire trop d'éléments mondains dans la liturgie : « De même que celui qui jette de la poussière sur la flamme d'une fournaise l'éteint, de même les soucis de cette vie et toute forme d'attachement à des choses insignifiantes et sans valeur détruisent la chaleur du cœur qui s'était d'abord allumée ».

Voici le point essentiel de la réprimande discrète du pape : il existe un risque que certaines réformes postconciliaires - une insistance excessive sur le psaume responsorial en tant qu'outil d'engagement, l'utilisation de la liturgie en langue vernaculaire, une position versus populum qui semble accorder de l'importance aux laïcs présents plutôt qu'à l'autel et au Saint-Sacrement, des gestes informels fréquents pendant la messe, ou des tentatives excessives de rendre la liturgie « accessible » - puissent éclipser les éléments qui élèvent l'adoration à une rencontre sacrée.

Les mots de Léon suggèrent plutôt une récupération de la dimension apophatique. La liturgie doit conserver le silence, la révérence et le mystère. En même temps, elle requiert des éléments cataphatiques - le chant, l'encens, les gestes sacrés, les postures significatives telles que les génuflexions et la direction peut-être aussi symbolique du regard vers l'Est - qui servent de signes tangibles nous orientant non seulement vers les êtres humains (aussi important que soit l'amour et le soin des autres, nous sommes distraits par leurs affaires et leurs préoccupations tout au long de la semaine) mais aussi, au moins pour un moment, au-delà de nous-mêmes, vers la sainteté de Dieu.

Les Églises orientales ont préservé cette ancienne synthèse d'une manière que la pratique occidentale ne fait souvent plus. Le discours jubilaire du Pape Léon XIV n'est pas un rejet des appels à une « participation pleine et effective ». Il s'agit plutôt d'une invitation à les considérer plus profondément - à comprendre la participation non pas comme une simple activité, mais comme une entrée dans le mystère sacré avec le corps et l'âme.

Cette vision nuancée invite l'Église à résister au « consumérisme et à l'utilitarisme » dans le culte, qui traitent la liturgie comme un produit à commercialiser et à adapter aux goûts populaires. Au contraire, la liturgie doit rester un espace où le Dieu transcendant fait irruption dans le temps, exigeant notre silence, notre admiration et notre abandon.

Dans un autre passage de son discours, Léon a exprimé les choses avec justesse. La liturgie et la spiritualité véritables doivent contenir des traditions qui restent « anciennes mais toujours nouvelles » et « médicinales ». Le culte de l'Église devrait s'inspirer de la manière dont, dans la liturgie orientale, « le drame de la misère humaine est associé à l'émerveillement devant la miséricorde de Dieu, de sorte que notre péché ne nous conduise pas au désespoir, mais nous ouvre à l'acceptation du don gracieux de devenir des créatures qui sont guéries, divinisées et élevées jusqu'aux hauteurs du ciel ».

Au cours de la liturgie, les personnes présentes devraient pouvoir s'identifier facilement aux sentiments que le pape Léon cite de saint Ephrem le Syrien : « Gloire à toi qui as jeté ta croix comme un pont sur la mort... Gloire à toi qui t'es revêtu du corps de l'homme mortel et en as fait la source de vie de tous les mortels ».

Si l'Église poursuit sur la voie du spectacle et du sentimentalisme, elle risque d'aggraver l'hémorragie des fidèles des bancs de la messe et de perdre encore plus la foi en son mystère le plus fondamental parmi ceux qui y assistent.

Mais il y a de l'espoir. La voie à suivre ne réside pas dans l'innovation pour elle-même, mais dans la récupération de ce que l'Orient n'a jamais oublié : le culte est un mystère trop vaste pour être exprimé, mais qui nous invite toujours à nous en approcher.

Les paroles du pape sont feutrées mais sans équivoque : retrouvons le sacré, le mystérieux et le beau. Rétablissons l'équilibre entre la richesse cataphatique et le silence apophatique afin que la liturgie cesse d'être un simple rassemblement et redevienne ce qu'elle a toujours été censée être : une sainte rencontre avec Dieu.