Du site de La Libre :

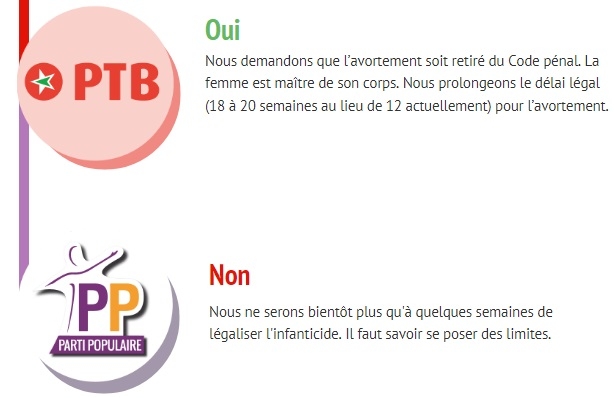

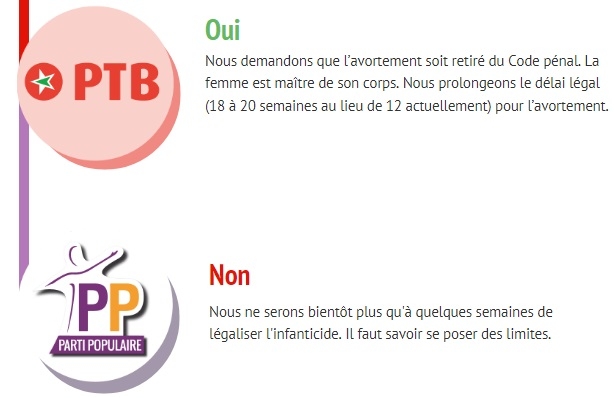

"L'avortement doit être autorisé au-delà de 12 semaines de grossesse": qu'en pensent les partis ?

Publié le - Mis à jour le

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Du site de La Libre :

"L'avortement doit être autorisé au-delà de 12 semaines de grossesse": qu'en pensent les partis ?

Publié le - Mis à jour le

Le docteur SANCHEZ annonce l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert la semaine du 20 mai (source)

Communiqué des avocats des parents de Vincent Lambert :

Le docteur SANCHEZ du CHU de REIMS vient d’annoncer ce 10 mai 2019 à la famille de Vincent LAMBERT qu’il mettrait sa décision du 9 avril 2018 à exécution la semaine du 20 mai 2019, sans autre précision.

Dès cette annonce du docteur SANCHEZ, la famille a découvert la mise en place par le CHU de REIMS d’un plan vigipirate contre on ne sait quels terroristes.

Si cette décision était exécutée, Vincent LAMBERT mourrait en quelques jours, entouré probablement de forces de l’ordre en nombre, et le docteur SANCHEZ pourrait remettre à Viviane LAMBERT un fils mort pour la fête des mères le 26 mai prochain.

C’est au mépris des mesures provisoires ordonnées par l’ONU le 3 mai 2019 au profit de Vincent LAMBERT, handicapé, vulnérable et sans défense, que le docteur SANCHEZ a décidé qu’il mourrait dans le couloir de la mort dans lequel il est enfermé à clés depuis des années.

Les experts judiciaires désignés ont pourtant clairement affirmé que Vincent LAMBERT n’était pas en situation d’obstination déraisonnable. Il s’agit en fait de l’euthanasie d’une personne handicapée pour la seule raison qu’elle est handicapée.

Il n’y a aucune urgence médicale à arrêter l’alimentation et l’hydratation de Vincent LAMBERT et rien ne justifie une violation aussi éhontée du droit international et des mesures provisoires réclamées par l’ONU.

Comment la France peut-elle prétendre prendre la présidence du Conseil de l’Europe le 24 mai prochain quand elle viole aussi délibérément les traités qu’elle ratifie, qui plus est à la veille des élections européennes ? Quel message pour les Français et pour la communauté internationale !

Nous en appelons dès à présent au défenseur des droits, qui a été chargé par la France de veiller à l’application stricte de la Convention internationale des droits des personnes handicapées.

Nous en appelons également au Président de la République qui est le garant de la parole donnée de la France pour que notre pays ne se déshonore pas.

Nous saisissons la justice pour que soit respecté le droit international au profit de Vincent LAMBERT

Lire également : Affaire Vincent Lambert : Gregor Puppinck nous parle des obligations de la France vis-à-vis du CDPH dans un entretien exclusif

Le Club des Hommes en Noir : neuvième épisode ! Tous les mois un nouvel épisode. Le Club des hommes en noir revient pour l'édition du mois de mai. Cette émission fondée en 2012, sur une radio bien connue, par Philippe Maxence, a un concept simple : l'actualité de l'Église décryptée par des prêtres et un laïc, sans langue de buis ! Vous pouviez les entendre, grâce au studio vidéo de L'Homme Nouveau vous pouvez maintenant les voir !

Pour cette neuvième émission, avec l'abbé Grégoire Celier, l'abbé Guillaume de Tanouärn, l'abbé Michel Viot et Daniel Hamiche, sous la direction de Philippe Maxence les sujets suivants ont été abordés :

1°) L'incendie de Notre-Dame de Paris.

2°) Des pétitions, avertissements, dénonciations, etc. circulent mettant en cause le pape ? Est-ce un procédé normal dans l’Eglise ? Signe de rancœurs, de goût de revanche d’un parti dans l’Eglise ou la traduction actuelle d’un moyen de contribuer au bien commun ?

3°) Catholiques êtes-vous idolâtres ? Certains protestants et les musulmans nous accusent d’adorer la Mère du Christ. Et, au fait, pourquoi le mois de mai est-il consacré à la Vierge Marie ?

De Vatican News :

Le Pape François a reçu, ce vendredi 10 mai 2019, les responsables de l’UISG, l’Union internationales des Supérieures Générales, réunies à Rome pour leur Assemblée Générale. Devant plus de 850 religieuses issues de 80 pays, le Pape François s’est notamment exprimé sur la délicate question des abus sur les religieuses.

Il a aussi déclaré que le message du Christ ne change pas, mais que la façon de le comprendre et de le recevoir change: «La façon de comprendre la foi, après Vatican II, est différente de la façon de comprendre la foi avant Vatican II, parce qu’il y a un développement de la conscience», avec des conséquences concrètes sur des phénomènes comme la peine de mort, désormais illicite alors qu’elle était licite autrefois. En s’inspirant d’une citation latine de Vincent de Lérins, “va ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate”, François a expliqué que l’Église se construit en chemin, en dialogue, à condition de rester fidèle à la Révélation, en témoignant concrètement de l’espérance de ses membres dans le Christ ressuscité. Le discernement doit rester la clé de tout engagement, car «nous sommes catholiques», il ne s’agit pas de «se créer sa propre Église».

Du site "Pro Liturgia" relayant Kathnet :

Un groupe de fidèles allemands dénommé « Maria 2.0 » appelle à une « grève de l’Eglise » du 11 au 18 mai. Les femmes prenant part à l’action devront refuser d’entrer dans une église durant cette « grève ».

On remarquera que le terme « grève » est ici mal choisi. Une grève vise en principe à améliorer les conditions de travail comme par exemple obtenir un meilleur salaire ou davantage de congés. La « grève de l'église » voulue par « Maria 2.0 » n’est donc pas une grève au vrai sens du terme. Il s’agit plutôt d’un boycott.

Les participants au boycott sont invités à organiser eux-mêmes des offices devant les églises et à porter des vêtements blancs.

Les revendications des organisateurs sont :

- l’accès des femmes à tous les ministères de l’Eglise

- l’abrogation du célibat sacerdotal obligatoire

- la prise en compte de la vie du peuple pour revoir les questions touchant à la morale sexuelle enseignée par l’Eglise

- l’interdiction de donner une responsabilité ecclésiale aux responsables d’abus sexuels

- l’obligation de soumettre les cas d’abus à des tribunaux laïcs.

Prenant en compte que les revendications ne peuvent prises en compte ni au niveau des paroisses ni au niveau des diocèses les « grévistes » ont adressé une lettre ouverte au pape François.

A partir de la paroisse d’ « Heilig Kreuz » de Münster, où la campagne a été lancée, le mouvement s’étend à présent rapidement à travers l’Allemagne. Comme pour les « Gilets jaunes » en France, il ne s’agit pas d’une action contrôlée mais bien d’une initiative informelle. On peut donc supposer qu’au niveau local, les actions se feront de manière très spontanée.

Ce qui est nettement plus troublant, c’est de constater que des structures officielles de l’Eglise soient utilisées pour promouvoir cette action anti-Eglise. Ainsi, dans le groupement pastoral de Castrop-Rauxel sud (archevêché de Paderborn), l’action est promue en première page du bulletin d’actualité paroissiale. Le porte-parole de l'évêque déclare comprendre les personnes qui expriment leur déception et leur mécontentement face à certains sujets concernant l’Eglise : « De telles initiatives sont soutenues par des catholiques engagés qui s’intéressent profondément à l’Eglise. Ils contribuent à façonner l’avenir de l’Eglise. »

Dans le diocèse de Mayence, une affiche de l’action menée par « Maria 2.0 » a été envoyée aux municipalités pour les inviter à participer au mouvement (rappelons qu’en Allemagne, l’Eglise bénéficie d’un statut concordataire).

Dans le diocèse de Rottenburg-Stuttgart, une demande de participation à l’action a été envoyée par un clerc et figure sur l’en-tête du site du diocèse avec le texte suivant : « Veuillez voir où et comment vous pouvez participer et montrer votre solidarité avec les femmes dans l’Eglise. »

Ces trois exemples montrent à quel point de telles actions controversées sont déjà soutenues au sein des structures de l’Eglise.

Dans le cadre de la « grève », les messes devront être boycottées par les femmes ce dimanche 12 mai 2019. Le site internet « nordbayern.de » indique que les messes des paroisses de Heroldsbach, Oesdorf, Wimmelbach et Poppendorf seront supprimées annulés pendant toute la durée du boycott.

Par ailleurs, il est extrêmement surprenant que malgré la diffusion toujours croissante du « boycott », aucun évêque n’ait pris la parole pour tenter de clarifier la situation.

Il reste maintenant à voir dans quelle mesure le « boycott » va s’étendre et durer, et quel sera son impact réel dans les régions de langue germanique où l’Eglise est déjà - dans certains pays comme l’Allemagne - en état de schisme.

Source : Kathnet.

Du site "Pro Liturgia" :

Alors que le pape François a annoncé que les études portant sur les « femmes diacres » allaient se poursuivre, le cardinal Gerhard Müller, ancien préfet de la congrégation pour la doctrine de la Foi, revient sur la question en affirmant qu’il n’y a jamais eu de « femmes diacres » dans l’Eglise.

Le cardinal Müller a déclaré à « LifeSiteNews » qu’il avait « rassemblé et passé en revue toutes les sources de ce sujet » et qu’il avait également présenté ses découvertes dans trois ouvrages différents : « Priesthood and Diaconat » (San Francisco, 2002) ; « Frauen in der Kirche » (Würzburg 2001) et « Der Empfänger des Weihesakramentes » (Würzburg 1999).

Le cardinal Müller a souligné le « caractère sacramentel des ordres sacrés en tant que représentation du Christ lui-même en tant qu’époux », ce qui conduit en toute bonne logique à exclure les femmes des ordres sacrés. Il est clair - explique encore le prélat allemand - que « pour des personnes comme le professeur Hünermann et d’autres, l’ordination diaconale des femmes est à situer dans une étape devant aboutir à l’ordination sacerdotale des femmes. C’est pourquoi les documents historiques sont soigneusement arrangés jusqu’à ce qu’ils puissent convenir à prouver ce qu’on veut démontrer. »

Déjà au début de sa mission en tant que préfet de la congrégation pour la doctrine de la Foi, le cardinal Müller avait clairement indiqué qu'un diaconat féminin n'était pas possible. En 2013, il avait déclaré : « Le sacrement de l’ordre ne peut être reçu valablement que par un homme, selon les enseignements de l’Eglise conformes à ceux du Christ, et en respectant différentes étapes. Des diaconnesses existaient dans certaines régions - a-t-il ensuite ajouté - mais elles n’étaient pas ordonnées. Elle n’avaient qu’un titre et leur rôle consistait, par exemple, à rendre visite à des femmes, chose impossible à faire pour un prêtre. »

En 2001, le cardinal Müller avait parlé des Pères de l’Eglise en montrant qu’ils ont toujours rejeté l’idée d’ordonner des diacres de sexe féminin : « Tous les Pères de l’Eglise ont explicitement rejeté comme hérétique la pratique de quelques communautés séparées de l’Eglise d’admettre des femmes à la prêtrise. »

En tant que membre de la commission du Vatican qui a étudié l’histoire du diaconat à la demande du cardinal Joseph Ratzinger, le cardinal Müller a approfondi ce sujet pendant de nombreuses années et en est toujours arrivé aux mêmes conclusions : par fidélité aux enseignements du Christ, l’ordination d’une femme n’est pas possible du fait même que le diaconat et le sacerdoce ne sont pas des fonctions promotionnelles mais des états de vie étroitement liés à la vie du Christ. On n’est pas diacre ou prêtre pour « faire » mais pour « être ».

En 2016, lorsque le pape François décida de créer une nouvelle commission d’étude sur le diaconat féminin, le cardinal Müller avait signalé qu’une telle commission avait déjà été mise en place au sein de la Commission théologique internationale. Après avoir étudié le sujet pendant dix ans, cette Commission avait publié son propre rapport en 2002. Ce rapport indiquait à l’époque qu’en ce qui concerne l’ordination des femmes au diaconat, il convient de prendre en compte deux indications importantes :

1. Les « diaconesses » mentionnées dans la tradition de l’ancienne Eglise - comme en témoignent les fonctions qu’elles exerçaient - n’étaient en rien comparables aux diacres ;

2. L’unité du sacrement de l’Ordre, dans la distinction claire entre les ministères de l’évêque et des prêtres d’une part et le ministère diaconal de l’autre, est fortement soulignée par la tradition ecclésiale, en particulier dans les enseignements constants du Magistère .

Pour la première fois, le pape François lui-même a révélé les conclusions de la Commission qu’il avait créée en 2016 et qui avait remis son rapport final à l’été 2018. Lors d’une conférence de presse donnée dans l’avion qui le ramenait à Rome après sa récente visite apostolique en Bulgarie et en lors de la Macédoine les 5 et 7 mai derniers, le pape a déclaré que, selon la commission, « les formules d’ordination pour le diaconat [féminin] trouvées jusqu’à présent ne sont pas les mêmes que pour le diaconat masculin et sont plus similaires à ce que serait aujourd’hui la bénédiction abbatiale d’une abbesse. » Puis il a ajouté qu’ « il y avait des diaconesses au commencement de l’Eglise » mais que la question est de savoir « si elles étaient ordonnées sacramentellement ou non, ce qui est fondamental ».

Ainsi, la Commission créée par le pape François semble être parvenue, sur des points importants, à la même conclusion que la Commission précédente de 2002, ainsi que l’ont montré les propres recherches du cardinal Müller.

Cependant, le pape a ajouté, de manière passablement vague, que les membres avaient encore quelques désaccords sur cette question et qu’ils poursuivraient ainsi individuellement leurs propres recherches.

Reste à savoir ce que dira le pape François à l’Union internationale des supérieures générales (de femmes), qui lui avait demandé, il y a trois ans, de désigner une commission pour étudier la question des femmes diacres.

Aura-t-il le courage, cette fois-ci, de donner une réponse claire et définitive à la question ? Ce serait une première, disent de nombreux fidèles.

De Laurent Fourquet sur aleteia.org :

L’incendie de Notre-Dame a-t-il valeur de signe prophétique ?

Si la lecture chrétienne de l’histoire ne voit pas des signes partout, elle croit dans la présence de signes qui se laissent déchiffrer avec leur part de mystère.

L’incendie récent de la cathédrale Notre-Dame de Paris a suscité une intense émotion. Cette émotion a dépassé de loin les frontières du catholicisme institutionnel et du monde des pratiquants réguliers. Si l’émotion a été aussi intense et générale, c’est parce que, de l’avis unanime et sans même que l’on ait eu à formaliser ce constat, l’événement a eu valeur de signe. Signe de quoi ? Les interprétations sont naturellement nombreuses mais, au fond, elles se ramènent toutes à la conscience d’une double blessure que le feu attaquant Notre-Dame rend en quelque sorte visible et charnelle : d’une part, l’agonie de ce qui fut la chrétienté française, aujourd’hui submergée de toute part, et surtout, peut-être, par la marée montante de l’indifférence, du cynisme et du nihilisme ; d’autre part, la crise actuelle de l’Église de France, analogue en apparence à celle de toutes les institutions dans notre société, mais infiniment plus grave que celle des institutions, car, pourrait-on dire, l’Église tombe de plus haut…

Le camp Notre-Dame de Grâce, organisé et encadré par des prêtres et séminaristes de la Fraternité Saint-Pierre (parmi lesquels on compte un belge, l'Abbé Alexis Piraux, dont un témoignage a été publié sur ce blog le 14 mai 2018), accueille des jeunes garçons de 8 à 12 ans pour deux semaines sous tente.

Au programme : tournois, olympiades, grand jeu, exploration, mais aussi messe quotidienne, catéchisme avec les abbés. Nous camperons cette année dans la région du Mans (navettes en train organisées depuis Paris). Il reste des places disponibles ! Le camp recherche également encore quelques moniteurs (de plus de 17 ans) pour encadrer les enfants. Renseignements et inscriptions : camp.nd.grace[at]gmail.com ou www.nd-grace.com.

De Paul Sugy sur le site du Figaro Vox :

Bertrand Vergely, à la recherche du sens perdu

FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Et si l’on allait plus loin que la seule quête du bien-être individuel, celui que promettent des ouvrages à succès en tête de rayon des librairies, pour se poser à nouveau la question du sens de la vie? C’est ce à quoi s’attelle le philosophe Bertrand Vergely dans «Notre vie à un sens!» (Albin Michel).

Bertrand Vergely est normalien, agrégé de philosophie, professeur en khâgne, à Sciences Po et à l’institut théologique orthodoxe Saint Serge. Il a publié une trentaine de livres dont le dernier, Notre vie a un sens!, vient de paraître chez Albin Michel.

FIGAROVOX.- Des livres de plus en plus nombreux explorent la question du sens en promouvant des méthodes de développement personnel. En quoi votre livre est-il différent?

Se poser la question du sens de la vie, est-ce reconnaître une part de spirituel en l’homme?

Notre monde qui n’a en vue que l’individu et son confort ne s’intéresse pas aux réponses qui inspirent l’existence.

Penser que la vie a un sens suppose que l’on adhère à l’idée qu’il existe une source de sens supérieure à la vie et à l’homme donnant du sens, explique fort bien André Comte-Sponville, qui rejette l’idée d’une telle source. C’est pourtant ce que je pense. Il existe une source de sens supérieure à la vie et à l’homme. Cette source renvoie au fait inouï de l’existence. Relions-nous au fait que la vie et les hommes existent. Rentrant dans la présence, la vie se met à parler, en faisant résonner dans notre vie intime l’inouï de la présence du monde comme de notre présence au monde.

Vous écrivez que «le monde produit quantité de solutions mais aucune réponse». Vos solutions, quelles sont-elles?

Une solution est un moyen technique qui dissout un obstacle empêchant la réalisation d’un objectif personnel. Une réponse est une parole qui, parlant à notre existence tout entière, l’inspire. Notre monde qui n’a en vue que l’individu et son confort ne s’intéresse pas aux réponses qui inspirent l’existence. Mes solutions? C’est d’arrêter de vouloir des solutions pour tout afin de commencer à s’intéresser aux paroles qui, en inspirant, apportent une réponse à l’existence. Dans l’expérience de l’art, de la morale, de la philosophie et de la religion, ce sont des réponses que l’on entend. Elles répondent à notre soif d’exister pleinement. D’où leur valeur fondamentale.

Du site de "France Catholique" :

« Asia Bibi n’a jamais perdu la foi »

jeudi 9 mai 2019

Accusée de blasphème, condamnée et mort et innocentée, Asia Bibi a trouvé asile au Canada au terme d’éprouvants rebondissements. Secrétaire générale du Comité International Asia Bibi et rédactrice en chef à CNews, la journaliste Anne-Isabelle Tollet revient sur l’événement et sur les perspectives qui s’offrent à la Pakistanaise.

L’annonce de l’arrivée d’Asia Bibi sur le sol canadien a-t-elle été une surprise pour vous ?

À vrai dire, j’étais pleine d’espoir depuis que le Premier ministre pakistanais Imran Khan avait annoncé dans une interview récente accordée à la BBC que plus rien ne s’opposait à son transfert et que celui-ci interviendrait bientôt. Je savais qu’il tiendrait parole à une réserve près : au Pakistan, l’adverbe « bientôt » peut signifier aussi bien quelques jours que quelques années !

Imran Khan ne s’était pourtant pas opposé aux fondamentalistes lorsqu’ils avaient déposé en novembre dernier un recours après la reconnaissance de l’innocence d’Asia Bibi par les juges pakistanais…

Je suis convaincue qu’Imran Kahn cherche très sincèrement à promouvoir la justice, la démocratie et l’ouverture au Pakistan, mais il devait faire en sorte que son pays ne sombre pas dans le chaos, ce dont menaçaient les islamistes. Je crois donc qu’il a fait preuve d’une grande habileté. Mais en définitive, il n’a pas cédé. Ce dernier épisode, au-delà du cas d’Asia Bibi, va créer une forme de jurisprudence. La justice a montré qu’elle pouvait aller à l’encontre de la foule, ce qui va atténuer la terreur que suscite la loi anti-blasphème au sein de la population, musulmane ou non.

L’annonce de l’arrivée d’Asia Bibi au Canada n’a pas suscité les émeutes que l’on pouvait redouter. Pourquoi ?

Le fait, précisément, qu’Imran Khan ait accepté le recours des islamistes, leur a montré qu’il était disposé à demeurer à leur écoute. Il ne faut pas oublier qu’il a été en partie élu grâce à leurs suffrages. Cette attitude a sans doute permis de calmer la situation. Par ailleurs, de manière plus circonstancielle, l’attention de l’opinion a été mobilisée par l’attentat-suicide commis à Lahore le 8 mai, au deuxième jour du ramadan, et qui a fait au moins de dix morts. On peut d’ailleurs s’interroger sur l’existence ou non d’un lien entre le départ d’Asia Bibi et cet attentat qui peut sonner comme un avertissement adressé au pouvoir.

Il convient donc de demeurer prudent ?

Les islamistes pakistanais n’oublient jamais rien. Ils ne lâchent rien. Et les plus radicaux d’entre eux ne renonceront jamais à la vengeance. Au cours des mois à venir, il n’est donc pas exclu de voir les chrétiens du pays subir des attaques ciblées. Quant à Asia Bibi, certes, elle est désormais protégée au Pakistan mais elle ne pourra sans doute jamais être totalement sereine : les fatwas se moquent des frontières…

Que peut-on dire de ses nouvelles conditions de vie et des mesures de protection dont elle bénéficie ?

On ne saura jamais où elle habite. Ce que je peux simplement dire, c’est qu’elle a rejoint ses enfants et sa famille élargie dans un appartement confortable au Canada. Désormais, elle devra faire attention à sa parole et se montrer loyale à l’égard du Pakistan. D’ailleurs, elle en est convaincue : ce n’est pas le Pakistan en tant que tel qui voulait sa mort, mais une faction fondamentaliste alliée aux Talibans. Il ne faut surtout pas qu’en se montrant imprudente, Asia Bibi n’importe le terrorisme sur le sol canadien : c’est un point dont elle est parfaitement consciente. Une fois l’effervescence retombée, je pense qu’Asia Bibi va rechercher de petits jobs – je rappelle qu’elle est analphabète – et que sa famille deviendra une famille pakistanaise parmi tant d’autres au Canada.

Le 20 septembre, Asia Bibi va publier avec vous un livre témoignage déjà annoncé en six langues. Comment avez-vous travaillé avec elle ?

Depuis l’automne dernier et sa mise au secret au Pakistan, nous avons pu nous parler au téléphone par l’intermédiaire d’un traducteur, à raison d’un entretien de dix minutes tous les deux jours environ. Elle se portait bien, se sentait en sécurité, et si elle était heureuse de se savoir innocentée, elle craignait encore de ne pas pouvoir rejoindre les siens. Ensemble, nous avons reparcouru tout son périple judiciaire depuis ses dix dernières années, avec le recul de sa libération.

Vous a-t-elle parlé de ses dispositions religieuses au cours de sa captivité : son sort a-t-il bousculé sa foi ?

Asia Bibi n’a jamais perdu la foi. C’est même la foi qui l’a maintenue tout au long de ces années et qui lui a permis de garder espoir. Elle a beaucoup prié. Comme elle est catholique, elle s’est aussi beaucoup confiée à la Vierge Marie. Sa confiance en Jésus était totale : elle ne pouvait pas concevoir qu’Il l’abandonne un jour.

Propos recueillis par Guillaume Bonnet

D'Anne Lizotte sur le site Smart Reading Press :

NON, LE PAPE N’EST PAS HÉRÉTIQUE !

| Église 10 Mai 2019

Le blog de Jeanne Smits1 du 30 avril dernier nous informait de la parution d’une lettre ouverte de vingt théologiens et universitaires catholiques américains «accusant sans détours le pape François d’adhérer à diverses hérésies». Elle précisait que cette lettre ouverte «allait faire du bruit».

En fait, dans notre monde habitué à se voir bombardé de diverses nouvelles, dont chacune amplifie l’autre de sa méchanceté, l’annonce d’un pape hérétique n’a ému personne. À vrai dire, on se fiche un peu de la possibilité d’hérésie chez François. La réalité, c’est qu’il plaît à certains catholiques et qu’il déplaît à d’autres. Tout ce que l’on peut dire, c’est que le style personnel est un peu déconcertant et qu’il inquiète. Mais de là à donner – fût-ce de façon tacite – son assentiment à cette déclaration, il y a un pas – et même des pas – que l’on ne peut faire. D’autant plus qu’à y regarder de près, l’accusation est très faible, sinon fausse.

Disons d’abord qu’accuser le pape d’adhésion à certaines hérésies est objectivement une faute très grave. Pourquoi ? La réponse est simple, mais dirimante : le canon 1404 du Code de 1983 nous dit : «Le Premier Siège n’est jugé par personne». La note explicative2 précise : «Le Pontife auquel se rapportent les mots Prima Sedes ne peut être jugé ici-bas par aucun pouvoir humain. Le pape est le juge suprême dans l’Église, et Dieu seul peut le juger. Cette prérogative relève du droit divin, de sorte que le pape lui-même ne peut y renoncer. Et quand on dit que le Premier Siège ne peut être soumis au jugement d’aucun pouvoir humain, il faut l’entendre aussi bien des décisions que le pape prononce que de celles qu’il fait siennes en les approuvant ou en les acceptant expressément et formellement».

Ne pas être jugé ne signifie pas que tout ce que le pape dit ou fait doit être reçu comme une parole infaillible engageant la foi ou même l’assentiment religieux, lesquels ne doivent être donnés qu’en relation avec le degré d’autorité avec lequel le pape enseigne ou gouverne. Juger signifie ici accuser au for externe d’une faute qui relève de son pouvoir suprême et non d’une faute morale personnelle. Il est arrivé dans l’histoire de l’Église que le pape ait des relations avec une femme, et même qu’il ait d’elle un enfant3. C’est une faute morale personnelle.