Chers frères et soeurs,

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Chers frères et soeurs,

Europe 1 a diffusé ce 26 décembre une entretien de près d’une heure avec le cardinal Sarah. Ref. site web « le salon beige » : L’Europe, la France, son socle religieux fondateur c’est le christianisme

Contemplation de la Nativité selon saint Ignace (source)

A l’aide d’un tableau de Domenico Ghirlandaio, découvrez la manière dont saint Ignace de Loyola invite à contempler le mystère de la Nativité dans les Exercices Spirituels (n° 111-117).

Voici comment Ignace de Loyola propose de contempler la nativité dans le livret des “Exercices spirituels”, après la prière préparatoire habituelle.

Le premier préambule est l’histoire. Ce sera, ici, comment partirent de Nazareth : Notre Dame enceinte de presque neuf mois, assise sur une ânesse comme on peut pieusement le méditer, Joseph, ainsi qu’une servante emmenant un bœuf, pour aller à Bethléem payer le tribut que César imposa à toutes ces régions.

Le deuxième. Une composition, en se représentant le lieu. Ce sera, ici, voir avec la vue de l’imagination le chemin de Nazareth à Bethléem, en considérant sa longueur, sa largeur, s’il est plat, s’il passe par des vallées ou s’il monte. De même, regarder le lieu ou la grotte de la Nativité, si elle est grande ou petite, basse ou haute, et comment elle était arrangée.

Nativité de Domenico Ghirlandaio (1449 – 1494) – Cliquez sur l’image pour la voir en grand format dans une nouvelle fenêtre

Le troisième sera le même et il aura la même forme que dans la contemplation précédente. [C’est-à-dire : Demander ce que je veux : ce sera, ici, demander une connaissance intérieure du Seigneur qui pour moi s’est fait homme, afin que je l’aime et le suive davantage.]

Le premier point. Voir les personnes : voir Notre Dame, Joseph, la servante, et l’enfant Jésus après qu’il est né, me faisant, moi, comme un petit pauvre et un petit esclave indigne qui les regarde, les contemple et les sert dans leurs besoins, comme si je me trouvais présent, avec tout le respect et la révérence possibles. Et réfléchir ensuite en moi-même afin de tirer quelque profit.

Le deuxième. Observer ce qu’ils disent, y être attentif et le contempler, et, réfléchissant en moi-même, tirer quelque profit.

Le troisième. Observer et considérer ce qu’ils font : voyager et peiner pour que le Seigneur vienne à naître dans la plus grande pauvreté et qu’au terme de tant de peines, après la faim, la soif, la chaleur et le froid, les outrages et les affronts, il meure en croix ; et tout cela pour moi. Puis, réfléchissant, tirer quelque profit spirituel.

Terminer avec un colloque, comme dans la contemplation précédente [C’est-à-dire : A la fin, faire un colloque en pensant à ce que je dois dire aux trois Personnes divines, ou au Verbe éternel incarné, ou à la Mère et Notre Dame, faisant des demandes selon ce qu’on sentira en soi, fin de suivre et d’imiter davantage notre Seigneur, ainsi tout nouvellement incarné.], et dire un Notre Père.

Homélie du pape François

Dans la nuit se lève une lumière. Un ange apparaît, la gloire du Seigneur enveloppe les bergers et, enfin, arrive l’annonce attendue depuis des siècles : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur » (Lc 2, 11). Ce que l’ange ajoute est toutefois surprenant. Il indique aux bergers comment trouver Dieu descendu sur terre : « Voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire » (v. 12). Voici le signe : un enfant. Tout est là : un enfant dans la pauvreté crue d’une mangeoire. Il n’y a plus de lumières, de splendeur, de chœurs angéliques. Seulement un enfant. Rien d’autre, comme l’avait prédit Isaïe : « Un enfant nous est né » (Is 9, 5).

L’Évangile insiste sur ce contraste. Il raconte la naissance de Jésus en commençant par César Auguste qui recense la terre entière : il montre le premier empereur dans sa grandeur. Mais, tout de suite après, il nous emmène à Bethléem, où il n’y a rien de grand : juste un pauvre enfant emmailloté, entouré de bergers. C’est là qu’est Dieu, dans la petitesse. Voici le message : Dieu ne chevauche pas dans la grandeur, mais descend dans la petitesse. La petitesse est la voie qu’il a choisie pour nous rejoindre, pour toucher notre cœur, pour nous sauver et nous ramener à ce qui compte.

Frères et sœurs, alors que nous nous tenons devant la crèche, regardons-en le centre : allons au-delà des lumières et des ornements – qui sont beaux! – et contemplons l’Enfant. Dans sa petitesse, il y a Dieu tout entier. Reconnaissons-le : “Enfant, tu es Dieu, Dieu-enfant”. Laissons-nous traverser par cet étonnement scandaleux. Celui qui embrasse l’univers a besoin d’être tenu dans les bras. Lui, qui a fait le soleil, a besoin d’être réchauffé. La tendresse en personne a besoin d’être choyée. L’amour infini a un cœur minuscule, aux faibles battements. La Parole éternelle est « enfant », c’est-à-dire incapable de parler. Le Pain de Vie doit être nourri. Le Créateur du monde est sans demeure. Aujourd’hui, tout est renversé : Dieu vient petit dans le monde. Sa grandeur s’offre dans la petitesse.

Et nous – demandons-nous – savons-nous accueillir ce chemin de Dieu ? C’est le défi de Noël : Dieu se révèle, mais les hommes ne le comprennent pas. Il se fait petit aux yeux du monde et nous continuons à chercher la grandeur selon le monde, peut-être même parfois en son nom. Dieu s’abaisse et nous voulons monter sur un piédestal. Le Très-Haut indique l’humilité et nous voulons paraître. Dieu part à la recherche des bergers, des invisibles ; nous recherchons la visibilité. Jésus naît pour servir, et nous passons notre temps à courir après le succès. Dieu ne cherche pas la force et le pouvoir, il demande la tendresse et la petitesse intérieure.

Voilà ce que nous pouvons demander à Jésus pour Noël : la grâce de la petitesse. “Seigneur, apprends-nous à aimer la petitesse. Aidez-nous à comprendre que c’est la voie de la vraie grandeur”. Mais qu’est-ce que cela signifie, concrètement, accueillir la petitesse ? Tout d’abord, croire que Dieu veut venir dans les petites choses de nos vies, il veut habiter les réalités quotidiennes, les gestes simples que nous accomplissons à la maison, en famille, à l’école, au travail. C’est dans nos vies ordinaires qu’il veut réaliser des choses extraordinaires. Et c’est un message de grande espérance : Jésus nous invite à valoriser et à redécouvrir les petites choses de la vie. S’il est là avec nous, que nous manque-t-il ? Laissons alors derrière nous les regrets de cette grandeur que nous n’avons pas. Renonçons aux plaintes et aux visages tristes, à l’avidité qui nous laisse insatisfaits ! La petitesse, l’étonnement de ce petit enfant : voilà le message.

Publiée dans le journal « La Croix », une tribune libre de l’historien Christophe Dickès animateur, entre autres, des émissions de KTO-TV "au risque de l’histoire":

Publiée dans le journal « La Croix », une tribune libre de l’historien Christophe Dickès animateur, entre autres, des émissions de KTO-TV "au risque de l’histoire":

TRIBUNE : "Après la publication du motu proprio du pape François Traditionis custodes, qui restreint l’usage du rite préconciliaire, Christophe Dickès, historien du catholicisme, exprime sa tristesse devant la sévérité dont fait preuve, de son point de vue, Rome, à l’encontre des communautés traditionalistes".

"Léon le Grand écrivait à propos de la fête de Noël : « Il n’est pas permis de donner place à la tristesse aujourd’hui (…). Personne n’est exclu de la participation à ce bonheur. ». En cette veille de la fête de l’Incarnation, la Congrégation pour le culte divin vient pourtant de plonger les communautés dites traditionalistes dans une grande tristesse et une incompréhension renouvelée.

Pire, ces dernières ont le sentiment d’être exclues de la communauté ecclésiale qu’ils chérissent par leur fidélité au siège romain, ceci depuis plus d’une génération et les fameux sacres de Mgr Lefebvre de 1988. Depuis le pontificat de Jean-Paul II et plus encore celui de Benoît XVI, les communautés attachées à l’ancienne messe bénéficiaient au sein de l’Église d’une hôtellerie. Après la publication par la Congrégation du culte divin d’un document sur l’application du Motu proprio « Traditionis custodes », elles ne sont même plus sûres de bénéficier d’une étable…

→ Analyse Liturgie : les milieux traditionalistes en colère contre Rome

Reprenons l’historique. L’été dernier, à la grande surprise des évêques français, le pape François publie le motu proprio Traditionis custodes mettant fin à la libéralisation du rite dit de saint Pie V, promulguée par le pape Benoît XVI en 2007 par un autre motu proprio, Summorum Pontificum. Le texte de François fut publié à la suite d’une enquête de la Congrégation pour la doctrine de la foi, diligentée auprès de l’épiscopat. Nous ne connaissons pas aujourd’hui le détail de cette enquête à de rares exceptions. En effet, le cas français par exemple soulignait certes les efforts à réaliser en faveur de la communion ecclésiale, mais se réjouissait par ailleurs de la situation apaisée. En bref, la guerre liturgique était derrière nous et c’est bien l’action de Benoît XVI qui a joué un rôle pacificateur.

Ni miséricorde, ni compassion

En France, le texte du pape François restreignant la liberté accordée par Benoît XVI fut donc considéré comme un coup de tonnerre dans un ciel globalement serein. Le père Daniel-Ange, que l’on ne peut soupçonner d’ultra-conservatisme, résumait la situation : « Pourquoi une telle dureté, sans une once de miséricorde ou de compassion ? Comment ne pas en être dérouté, déstabilisé ? »

→ À lire aussi :

Le Père Daniel-Ange reprenait ensuite à son compte l’argument de la Conférence des évêques (CEF) de France : « Bien sûr, parmi ces frères catholiques attachés à la tradition, il y en a qui – hélas ! – ont pu se durcir, se figer, se cabrer, se replier dans un ghetto, allant jusqu’à refuser de concélébrer aux messes chrismales – ce qui est inadmissible. » Mais, tout comme la CEF, le père Daniel-Ange soulignait aussi qu’il s’agissait d’une minorité, refusant notamment la validité de la nouvelle messe : « Pour cette petite minorité n’aurait-il pas suffi d’une forte exhortation, doublée d’éventuelles menaces de sanctions ? » Ainsi, pour ces quelques-uns, la « punition » était collective.

D'Anne Bernet sur le site de l'Homme Nouveau :

Noël : contes roses, contes noirs

Le monde a-t-il donc tant changé en à peine un demi-siècle que certaines coutumes, certains usages, qui tissaient depuis si longtemps la trame des jours catholiques semblent aujourd’hui appartenir à des époques révolues sans retour ?

Je me souviens qu’enfant, et cela ne remonte tout de même pas à Mathusalem, le 24 décembre, avant de partir en famille à la messe de Minuit, mon grand-père nous réunissait dans le salon et, tirant de la bibliothèque les Lettres de mon moulin, nous lisait Les trois messes basses. « Une dinde truffée, Garrigou ? » « Oui, Don Balaguer, une dinde truffée, grosse comme cela … » et la maudite petite clochette du clergeon endiablé de tinter et de tinter encore aux oreilles du pauvre prêtre malade de gourmandise jusqu’à voler au Seigneur les trois messes de la sainte nuit de la Nativité.

Lit-on encore Alphonse Daudet ? Ou les Christmas Carols de Dickens ? Ou même cette délicieuse nouvelle de Jean de La Varende, Le Saint Esprit de Monsieur de Vaintimille, qui voyait un gentilhomme, saisi devant la pauvreté d’une crèche villageoise, y jeter, magnifique, afin d’honorer l’Enfant Dieu, son prestigieux grand cordon de l’Ordre royal …

Pour commencer, les messes de minuit, sauf exception, ne sont plus à minuit, ce qui leur enlève, reconnaissons-le, une bonne part de leur mystère et de leur charme, et si elles le sont encore, avant de s’y rendre, ce n’est plus autour d’un aïeul et d’un livre que l’on se réunit, mais d’un poste télévisé qui, indifférent à la grâce de la Bonne Nouvelle, distille en continu des programmes d’année en année plus désespérément vulgaires …

Les Anglo-Saxons ont trouvé moyen de sauver le conte de Noël à leur manière, qui consiste souvent à ne pas perdre une bonne occasion de gagner de l’argent et, chaque année, en décembre, les auteurs de romans policiers sont mis à contribution afin de proposer aux lecteurs de magazines des nouvelles sur fond de crime se passant dans l’ambiance ultra codifiée des fêtes de fin d’année, accompagnées de préférence d’une fin heureuse et de quelques références morales, sinon religieuses, de bon aloi. Puis ces histoires sont, l’année suivante, reprises en volume, car il n’y a pas de petits profits.

La regrettée Phyllis Dorothy James, dernière souveraine britannique du genre, n’avait pas échappé à cet usage. Voici donc réunis à titre posthume (P.D. James : Les douze indices de Noël. Fayard ; 192 p) quatre textes publiés entre 1969 et 1996, offrant pour certains des aventures inédites du super-intendant Adam Dalgliesh, héros récurrent de la romancière.

Bien qu’elle eût des principes, sans doute plus que la moyenne de ses confrères, Mrs James ne donnait pas dans les bons sentiments et ces histoires sont d’un parfait cynisme.

L’on y verra Dalgliesh, tout jeune flic encore, confronté par hasard, un jour de Noël, à un suicide qui se révèlera un crime, puis, pour obliger un proche, enquêtant avec soixante ans de retard sur la mort très suspecte d’un vieillard saisi par le démon de midi, avant de déboucher sur le plus inattendu des dénouements, car les meurtriers ne sont pas toujours ceux que l’on soupçonne … Encore ces deux textes, de bonne tenue, conservent-ils une certaine morale. Impossible d’en dire autant de cette veillée de Noël en 1941 dans un manoir anglais digne d’Agatha Christie qui verra la soirée finir par l’implacable exercice d’une cruelle justice familiale, et moins encore des destinées d’un assassin bien sous tous rapports revenu sans scrupules sur les lieux de son crime après avoir laissé pendre à sa place un innocent …

Et l’esprit de Noël, cher à Dickens tant tout cela ? Eh bien, soyez tranquilles, il est absolument absent de ces histoires cruelles et réalistes … Comme la justice divine et les promesses faites aux hommes de bonne volonté.

Dans ces conditions, si je puis me permettre un conseil, éteignez ce maudit téléviseur, coupez le sifflet à ces rires gras qui insultent au mystère de la Vierge qui mit au monde un Fils et ouvrez, pour votre plaisir et celui de vos proches, les délicieux Contes de Noël (Elor. 150 p.) signés de Mauricette Vial-Andru, Jean-Louis Picoche, Yolande Desseau et Maël de Brescia, pour le simple bonheur de retrouver un peu de votre âme d’enfant et de croire encore que tous les miracles sont possibles en cette nuit bénie.

Comme dans tout conte de Noël qui se respecte, vous y rencontrerez de braves bergers de Bethléem surpris aux champs et désireux d’aller voir un petit enfant couché dans la paille, en emportant de beaux cadeaux, quitte à s’expliquer avec la femme forte des Écritures qui les attend à la maison et n’aime pas voir gaspiller l’argent du ménage. Vous connaîtrez la vraie et belle histoire du petit âne qui porta Notre-Dame en Égypte. Vous saurez comment la Nouvelle Ève rédima la première. Et pourquoi l’humble sauge guérit tous les maux ou presque. Vous découvrirez le petit peuple des Santounais et vous saurez pourquoi Dieu permit que l’on se souvint d’eux.

Puis vous croiserez une grand-mère provençale dont la foi sauva le mas menacé par les flammes, et le bon Père Raphaël qui, à force de se prendre pour un grand pécheur, avait perdu le don du bonheur et de l’amour. Et cette famille pieuse qui, pour faire moderne, renonça à « s’agenouiller devant des figurines en argile. », donc à installer la crèche.

Enfin, comme il faut bien admettre que tout n’est pas rose dans notre douce époque, vous rencontrerez un petit enfant orphelin qui demanda à Jésus de le délivrer de ses malheurs, un vieux curé que ses paroissiens laissaient seul, même le 25 décembre, devant « un pain boulot et un pichet d’eau ». Vous ne serez donc pas étonnés, avec de pareils chrétiens, qu’un jour, Noël ait disparu de villes grises où toute croyance sera interdite.

Mais qui a dit qu’il fallait désespérer ?

Joyeux Noël !

Chers frères et sœurs,

La lecture tirée de la Lettre de Saint Paul Apôtre à Tite, que nous venons d’écouter, commence solennellement par la parole « apparuit », qui revient aussi de nouveau dans la lecture de la Messe de l’aurore : apparuit – « il est apparu ». C’est une parole programmatique par laquelle l’Église, d’une manière synthétique, veut exprimer l’essence de Noël. Dans le passé, les hommes avaient parlé et créé, de multiples manières, des images humaines de Dieu. Dieu lui-même avait parlé sous des formes diverses (cf. He 1, 1 : lecture de la Messe du jour). Mais, quelque chose de plus s’est produit maintenant : Il est apparu. Il s’est montré. Il est sorti de la lumière inaccessible dans laquelle il demeure. Lui-même est venu au milieu de nous. C’était pour l’Église antique la grande joie de Noël : Dieu est apparu. Il n’est plus seulement une idée, non pas seulement quelque chose à deviner à partir des paroles. Il est « apparu ». Mais demandons-nous maintenant : comment est-Il apparu ? Qui est-Il vraiment ? La lecture de la Messe de l’aurore dit à ce sujet : « Apparurent la bonté de Dieu (…) et son amour pour les hommes » (Tt 3, 4). Pour les hommes de l’époque préchrétienne, qui face aux horreurs et aux contradictions du monde craignaient que Dieu aussi ne fût pas totalement bon, mais pouvait sans doute être aussi cruel et arbitraire, c’était une vraie « épiphanie », la grande lumière qui nous est apparue : Dieu est pure bonté. Aujourd’hui aussi, des personnes qui ne réussissent plus à reconnaître Dieu dans la foi, se demandent si l’ultime puissance qui fonde et porte le monde, est vraiment bonne, ou si le mal n’est pas aussi puissant et originaire que le bien et le beau, que nous rencontrons à des moments lumineux dans notre cosmos. « Apparurent la bonté de Dieu (…) et son amour pour les hommes » : c’est une certitude nouvelle et consolante qui nous est donnée à Noël.

Dans les trois messes de Noël, la liturgie cite un passage tiré du Livre du Prophète Isaïe, qui décrit encore plus concrètement l’épiphanie qui s’est produite à Noël : « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné ; l’insigne du pouvoir est sur son épaule ; on proclame son nom : Merveilleux-Conseiller, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. Ainsi le pouvoir s’étendra, la paix sera sans fin » (Is 9, 5s). Par ces paroles, nous ne savons pas si le prophète a pensé à un enfant quelconque né en son temps historique. Cela semble pourtant impossible. Ce texte est l’unique de l’Ancien Testament dans lequel il est dit d’un enfant, d’un être humain : son nom sera Dieu-Fort, Père-à-jamais. Nous sommes en présence d’une vision qui va beaucoup plus au-delà du moment historique vers ce qui est mystérieux, placé dans le futur. Un enfant, dans toute sa faiblesse, est Dieu-Fort. Un enfant, dans toute son indigence et sa dépendance, est Père-à-jamais. Et « la paix sera sans fin ». Le prophète en avait parlé auparavant comme d’« une grande lumière » et au sujet de la paix venant de Lui, il avait affirmé que le bâton de l’oppresseur, toutes les chaussures de soldat qui piétinaient bruyamment sur le sol, tout manteau roulé dans le sang seraient dévorés par le feu (cf. Is 9, 1.3-4).

Santons wallons (source)

Pour Noël, nous vous offrons ce poème extrait des "Quinze dévots Mystères du Rosaire de Notre-Dame pour les gens de Wallonie" écrit en 1916 par le Père Albert Lecocq, un dominicain liégeois :

La joie de la Nativité

Les anges vont descendre, en cramignons joyeux,

Les beaux escaliers d’or qui mènent dans les cieux.

La joie, c’est cet enfant tout nu sur de la paille ;

C’est, dans la nuit d’hiver, ce doux bruit de sonnailles.

Ce sont des bêlements dans le fond du vallon

C’est saint Joseph qui chante un vieux Noël wallon.

Ce sont ces pauvres gens soufflant sur leurs doigts maigres,

C’est Melchior et Balthazar, c’est le roi nègre.

C’est la neige couvrant de ses lourds paillassons

Les prés déserts de Ville-en-Bois au Vert-Buisson.

Un théâtre naïf et sans littérature

En a fait pour le peuple une exacte peinture ;

C’est pourquoi je connais, sans y avoir été,

Les rois, l’Ange, la Vierge et la Nativité.

Saint et joyeux Noël !

De Bernard Plessy sur le site de France Catholique :

Noël, quelle histoire !

16 décembre 2021

Depuis l’Incarnation, jusqu’au XXe siècle, les chrétiens racontent et transmettent l’histoire de Noël par des contes. L’histoire de ces récits de Noël, qui réjouissent nos cœurs d’enfants, est elle-même passionnante !

Le premier conte de Noël, c’est Noël. La nuit de la Nativité, telle que la racontent Luc et Matthieu. Un conte vrai. Non pas « il était une fois », mais il est une foi : en ce Fils de Dieu venu en ce monde pour nous sauver. Un événement qui est un avènement. Les deux récits évangéliques disent peu de choses. Luc raconte l’enfant couché dans la mangeoire, l’annonce aux bergers dans la nuit illuminée, les concerts angéliques, l’arrivée des bergers à l’étable. Matthieu s’attarde sur la visite des mages. C’est tout. Mais l’attente était telle… et soudain la merveille est là.

Comment ne pas broder un peu pour que ce soit encore plus beau ? Dans les textes apocryphes, les Évangiles de l’Enfance ne se sont pas privés de le faire. Le Protévangile de Jacques raconte l’histoire des deux sages-femmes, Zahel et Salomé, pour bien établir que Marie est restée vierge avant, pendant et après l’enfantement. L’Évangile du Pseudo-Matthieu reprend cette même histoire, ajoute la présence dans la grotte d’un bœuf et d’un âne qui « fléchissant les genoux adorent l’Enfant », et multiplie les prodiges lors de la fuite en Égypte.

Mille ans plus tard, Jacques de Voragine recueille tous ces traits (La Nativité du Seigneur) en sa Légende dorée, et la tradition est ainsi établie. Ce sont alors les arts plastiques qui s’en emparent : fresques, icônes, miniatures, chapiteaux et tympans, puis tableaux des grands maîtres placent ces scènes sous les yeux des fidèles, qui s’en enchantent. Et qui les chantent. Les noëls ont précédé les contes. Mais à leur façon, ce sont déjà des contes : il s’agit toujours de vaincre les obstacles pour se rendre à la Crèche, et l’allégresse des refrains emporte les moins zélés.

Lu sur le site web « aleteia », sous la signature d’Agnès Pinard Legry :

« La publication samedi 18 décembre par le Vatican d’un document répondant à des questions sur le motu proprio Traditionis custodes restreignant la messe tridentine a suscité une vive incompréhension de la part des milieux traditionalistes mais aussi chez de nombreux fidèles.

« La publication samedi 18 décembre par le Vatican d’un document répondant à des questions sur le motu proprio Traditionis custodes restreignant la messe tridentine a suscité une vive incompréhension de la part des milieux traditionalistes mais aussi chez de nombreux fidèles.

Cinq mois après la publication de Traditionis custodes, le motu proprio encadrant strictement l’usage du rite extraordinaire, le Vatican a publié samedi 18 décembre une série de réponses concernant l’application du texte. Formulées par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements en réponse à onze « dubia » (objections ou demandes d’éclaircissement formulées par des évêques), elles n’ont pas manqué suscité de l’incompréhension, du désarroi, de la tristesse… et de la colère.

Dans la foulée de la publication du document le cardinal Sarah, ancien préfet pour le culte divin, a publié sur Twitter une simple photo de trois prêtres célébrant la messe sous la forme préconciliaire. Une façon de montrer son attachement au rite extraordinaire.

« La publication des modalités d’application […] nous laisse sans voix », a dénoncé la Voie romaine dans un communiqué. « Au nom de l’unité, de l’amour de l’Église et du sacerdoce blessé de ces nombreux prêtres qui se sont engagés dans la voie qui leur a été ouverte par saint Jean Paul II et par Benoît XVI, nous vous invitons à témoigner massivement de la richesse infinie de cette liturgie indispensable à la vie de l’Église. »

Dans un esprit d’apaisement mais néanmoins clair, le père Pierre Amar a seulement repris les propos de Jean Paul II, « Laissez-les prier », prononcé alors qu’il passant en 1980 devant Saint-Nicolas du Chardonnet à Paris. Un autre internaute, membre d’une communauté paroissiale qui ne célèbre pas la messe traditionnelle a néanmoins tenu à écrire une courte lettre à son évêque afin de soutenir les fidèles qui pratiquent cette forme liturgique.

D’autres fidèles ont témoigné plus vivement de leur incompréhension. « C’était quoi, déjà, les fameux quatre verbes du Pape ? « Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer ». Pour tout le monde, SAUF les tradis », a réagi l’un d’entre eux. « La tyrannie continue », lance une autre. Un autre regrette aussi le moment choisi pour publier ce document, c’est-à-dire une semaine à peine avant Noël, connu pour être une période de paix par excellence. « La charité envers tout le monde, sauf envers les Tradis », s’indigne un autre.

Les douze principaux instituts traditionalistes qui avaient écrit aux évêques le 1er septembre dernier à propos de Traditionis custodes ne se sont pas encore fait entendre. Certainement dans un esprit d’apaisement à l’approche de Noël où l’Église célèbre la naissance du prince de la Paix. Mais le sujet pourrait rapidement revenir avec force au cœur des débats en début d’année prochaine. »

Ref. Traditionis custodes : l’incompréhension ne retombe pas

De Benoît XVI (Audience du 2 janvier 2013) :

Il a été conçu du Saint-Esprit

Chers frères et sœurs,

Le Noël du Seigneur illumine encore une fois avec sa lumière les ténèbres qui enveloppent souvent notre monde et notre cœur et il apporte l’espérance et la joie. D’où vient cette lumière ? De la grotte de Bethléem, où les pasteurs trouvèrent « Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire » (Lc 2, 16). Face à cette Sainte Famille naît une autre question plus profonde : comment cet enfant petit et faible peut-il avoir apporté une nouveauté aussi radicale dans le monde au point de changer le cours de l’histoire ? N’y a-t-il pas quelque chose de mystérieux dans son origine qui va au-delà de cette grotte ?

Toujours à nouveau réapparaît ainsi la question sur l’origine de Jésus, la même que lui pose le procureur Ponce Pilate au cours du procès : « D’où es-tu ? » (Jn 19, 29). Et pourtant il s’agit d’une origine bien claire. Dans l’Évangile de Jean, quand le Seigneur affirme : « Je suis le pain descendu du ciel », les juifs réagissent en murmurant : « Cet homme-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire : “Je suis descendu du ciel” ? » (Jn 6, 42). Et peu après, les citoyens de Jérusalem s’opposent avec force à la prétendue condition messianique de Jésus, en affirmant que l’on sait bien « d'où il est. Or, lorsque le Messie viendra, personne ne saura d'où il est » (Jn 7, 27). Jésus lui-même fait remarquer à quel point est vaine leur prétention de connaître son origine, et avec cela il offre déjà une orientation pour savoir d’où il vient : « Je ne suis pas venu de moi-même : mais celui qui m'a envoyé dit la vérité, lui que vous ne connaissez pas » (Jn 7, 28). Certes Jésus est originaire de Nazareth, il est né à Bethléem, mais que sait-on de son origine véritable ?

Dans les quatre Évangiles apparaît avec clarté la réponse à la question « d’où » vient Jésus : sa véritable origine est le Père, Dieu ; Il provient totalement de Lui, mais d’une manière différente de n’importe quel prophète ou envoyé de Dieu, qui l’ont précédé. Cette origine du mystère de Dieu, « que personne ne connaît », est déjà contenue dans les récits de l’enfance des Évangiles de Matthieu et de Luc, que nous lisons en ce temps de Noël. L’ange Gabriel annonce : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu » (Lc 1, 35). Nous répétons ces paroles chaque fois que nous récitons le Credo, la profession de foi : « et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Vergine », « par l’œuvre de l’Esprit Saint il s’est incarné dans le sein de la Vierge Marie ». À cette phrase, nous nous agenouillons car le voile qui cachait Dieu est, pour ainsi dire, levé et son mystère insondable et inaccessible nous touche : Dieu devient l’Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». Quand nous écoutons les Messes composées par les grands maîtres de la musique sacrée, je pense par exemple à la Messe du Couronnement de Mozart, nous remarquons immédiatement comment elles s’arrêtent en particulier sur cette phrase, presque comme pour chercher à exprimer avec le langage universel de la musique ce que les paroles ne peuvent pas manifester : le grand mystère de Dieu qui s’incarne, qui se fait homme.

Si nous considérons attentivement l’expression « par l’œuvre de l’Esprit Saint né dans le sein de la Vierge Marie », nous trouvons que celle-ci inclut quatre sujets qui agissent. De manière explicite sont mentionnés l’Esprit Saint et Marie, mais « Il » est sous-entendu, c’est-à-dire le Fils, qui s’est fait chair dans le sein de la Vierge. Dans la profession de foi, le Credo, Jésus est défini par diverses appellations : « Seigneur..., Jésus Christ, le Fils unique de Dieu... Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu... de même nature que le Père » (Credo de Nicée-Constantinople). Nous voyons alors qu’« Il » renvoie à une autre personne, celle du Père. Le premier sujet de cette phrase est donc le Père qui, avec le Fils et l’Esprit Saint, est l’unique Dieu.

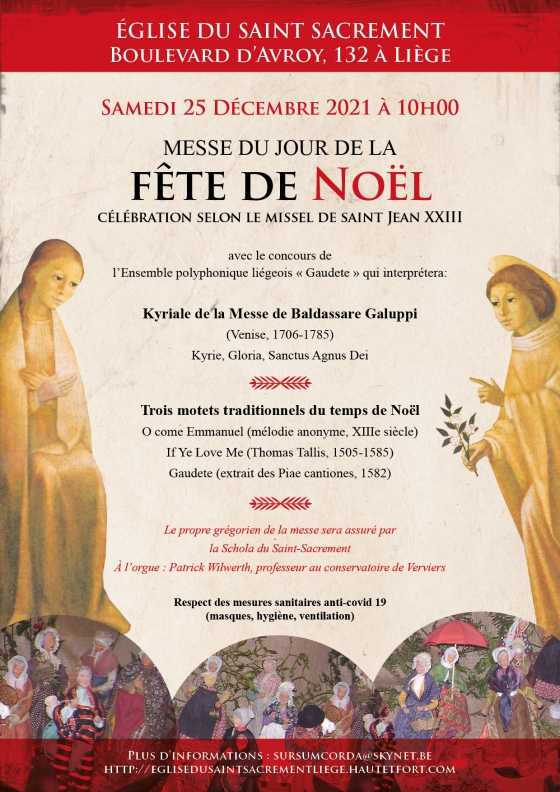

Eglise du Saint-Sacrement à Liège

Boulevard d’Avroy, 132

SAMEDI 25 DÉCEMBRE 2021 À 10 HEURES

MESSE DU JOUR DE LA FÊTE DE NOËL

célébrée selon le missel de saint Jean XXIII

avec le concours de l’Ensemble polyphonique liégeois « Gaudete »

qui interprétera :

Le Kyriale de la Messe de Baldassare Galuppi (Venise, 1706-1785)

Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei

et

Trois motets traditionnels du temps de Noël

O come Emmanuel (mélodie anonyme, XIIIe siècle)

If Ye Love Me (Thomas Tallis, 1505-1585)

Gaudete (extrait des Piae cantiones, 1582)

Le propre grégorien de la messe sera assuré par la Schola du Saint-Sacrement

À l’orgue : Patrick Wilwerth, professeur au conservatoire de Verviers

Plus d’informations : email sursumcorda@skynet.be