Belgique - Page 93

-

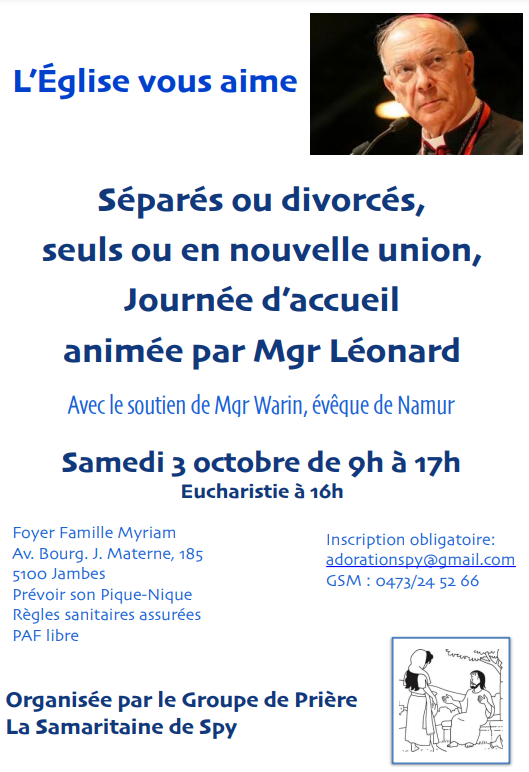

3 octobre : Journée d'accueil pour les personnes séparées ou divorcées avec Mgr Léonard

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Eglise, Famille, Foi, Société, Spiritualité 0 commentaire -

L'ordination de Quentin Collin

De l'Avenir.net :

15 septembre 2020

Quentin, ému par son ordination

Quentin Collin, 30 ans, de Habay-la-Neuve, a été ordonné prêtre dimanche, à Namur. … Dans son homélie, l’évêque a eu ces mots: « Bien cher Quentin, tout porte à croire que tu seras, pour le plus grand bonheur de Dieu et des communautés chrétiennes, un prêtre rayonnant. Non sans émotion, je vais maintenant accueillir et rendre effective ta volonté d’être prêtre.» … L’abbé Quentin Collin s’est, à la fin de l’ordination, adressé à l’assemblée: « Je confie à votre soutien à tous et à vos prières mon ministère à venir: l’aventure commence, mais avec beaucoup de joie. Oui, MERCI… 5 petites lettres anodines mais qui brûlent de toute la charité avec laquelle je veux vraiment vous les adresser. De tout cœur, à votre service, pour la gloire de Dieu et le salut du monde, merci! »

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Eglise, Foi, Jeunes, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

Quelle métaphysique pour les lois scientifiques ? Cinq cours de Michel Ghins à l'UDA

Quelle métaphysique pour les lois scientifiques ?

Bruxelles Woluwe

Michel Ghins, prof. émérite de la Faculté de philosophie, arts et lettres donnera cinq cours de 2h, accessibles à tous, sur la Métaphysique des lois scientifiques dans le cadre de l’UDA (Université des Aînés).

Quelle métaphysique pour les lois scientifiques ?

Qu’est-ce qu’une loi scientifique ? Dans quelle mesure sont-elles vraies ? Quelles sont les réalités susceptibles de les rendre vraies ? Les lois régissent-elles les changements dans la nature ou faut-il avoir recours à des réalités encore plus fondamentales ? Ces réalités sont-elles alors des entités métaphysiques, c’est-à-dire inaccessibles à l’observation, mais dont nous avons de bonnes raisons de croire qu’elles existent ?

Pour répondre à ces questions, de nouvelles métaphysiques de la nature sont aujourd’hui proposées. Elles s’inspirent de traditions platonicienne ou aristotélicienne, tout en tenant compte des acquis récents de la philosophie et des sciences contemporaines. Ce cours a pour objectif d’évaluer les mérites et les difficultés de ces métaphysiques, et ce dans un langage accessible à tous.

Quand ? Les mardis 20, 27 octobre et 10, 17, 24 novembre de 10h45 à 12h45

Mardi 20 octobre : Qu’est-une théorie scientifique ?

Mardi 27 octobre : Nos meilleures théories scientifiques sont-elles vraies ?

Mardi 10 novembre : Comment argumenter en faveur de la vérité (partielle et approximative) des lois scientifiques ?

Mardi 17 novembre : Les conceptions empiristes des lois sont-elles satisfaisantes ?

Mardi 24 novembre : Comment le recours à des pouvoirs causaux, semblables aux puissances aristotéliciennes, permet-il de fonder la nécessité des lois de la nature ?

Les cours auront lieu sur le campus de l’UCL à Bruxelles (Woluwé-Saint-Pierre). L’auditoire n'est pas encore fixé mais sera communiqué via la page Facebook de Michel Ghins.

Rendez-vous le mardi 20 octobre à 10h15 aux bureaux de l'UDA Av. de l'Assomption 73 à Bruxelles. Le cours débute à 10h45.

Plus d'info sur :

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Culture, Enseignement - Education, Idées, Philosophie, Sciences 0 commentaire -

Avortement : l'intervention de l'Institut Européen de Bioéthique sur le plateau de la RTBF

Du site de l'Institut Européen de Bioéthique :

Réforme de l'avortement en Belgique : l'IEB intervient sur la RTBF

10/09/2020

A l'occasion d'un débat télévisé à la RTBF ce lundi 7 septembre, Constance du Bus, juriste à l'Institut Européen de Bioéthique, pointe les défis actuels autour de l'avortement en Belgique. Les situations de détresse des femmes enceintes en difficultés, évoquées dans les rapports de la Commission d'évaluation de l'avortement, posent la question des pressions sociales, économiques et relationnelles à l'origine de la plupart des avortements.

Constance du Bus revient également sur l'extension du délai légal pour avorter, telle que prévue par la proposition de loi débattue. L'extension du délai de 3 à 4 mois et demi de grossesse a des implications par rapport à la méthode d'avortement et à la charge psychologique de ce geste pour les professionnels de la santé.

Un débat avec le Dr Dominique Roynet, médecin au planning familial de Rochefort, et le Dr Jean-François Legrève, gynécologue-obstétricien à la maternité de Braine-l'Alleud, animé par Julie Morelle.

Lien vers l'émission : ICI

Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Débats, Défense de la Vie, Ethique, Politique, Société 0 commentaire -

"Maintenant, tout est pour Jésus"

De KerkNet.be :

Christophe Ghesquière, lors de son ordination : "Maintenant, tout est pour Jésus".

8 SEPTEMBRE 2020

Après une vie mouvementée et de grandes épreuves, Christophe Ghesquière (56 ans) a été ordonné prêtre le 6 septembre.

Christophe Ghesquière savoure encore la belle fête de dimanche dernier à Diksmuide. Même s'il n'y avait pas tant de monde à cause des mesures de corona, je me suis senti porté et connecté, dit-il.

En tant que prêtre, je veux signifier quelque chose pour les gens, partager leur espoir et leur joie mais aussi les moments de souffrance, de perte, de désespoir.

Christophe Ghesquière

C'est là que réside ma force, également en raison de mon âge et de ma propre expérience de vie. Dans ces moments-là, des questions de sens se posent. Et plus que des réponses, vous avez besoin d'une réelle proximité.

Il y a 13 ans, la femme de Christophe est morte. Elle était essoufflée ce jour-là, mais nous n'avons pas eu le temps d'y prêter beaucoup attention, car il y avait une fête dans le village de sa famille. Le père, véritable figure du village, était célébré avec une marionnette à son image. Bien sûr, nous ne pouvions pas manquer cela. Le soir, la vie s'est arrêtée soudainement : embolie pulmonaire.

Notre fille avait 16 ans à l'époque et nous nous sommes soutenus mutuellement du mieux que nous pouvions pendant cette période difficile. Ma foi m'a beaucoup aidé, même si elle n'a pas fait disparaître toute la douleur.

J'ai commencé la formation au diaconat, en répondant à un appel qui était là depuis longtemps.

Sanne m'a soutenu dans cette démarche et l'a suivie de près, même si elle-même ne comprenait pas comment je pouvais y croire. Elle était également présente lors de ma consécration diaconale il y a 7 ans, très fière.

Mais un an plus tard, le destin frappa à nouveau. Sa fille aussi a brutalement perdu la vie, lors d'un accident de la circulation cette fois. J'ai ensuite passé d'innombrables heures dans l'abbaye de Westvleteren. De nombreuses questions sur le pourquoi, dont je ne connaîtrai peut-être jamais la réponse. Je me suis fortement reconnu dans la figure biblique de Job. Lui aussi a été arraché à toute sa famille et à ses biens les plus précieux. Comme Job, je me suis battu avec Dieu sans le lâcher. Par-dessus tout, il ne m'a jamais lâché.

Lors d'un rassemblement de malades, j'ai entendu quelqu'un dire que la douleur ne passe jamais. Et je me suis dit : "Devrais-je continuer à faire cela toute ma vie ?" Cette remarque s'est finalement révélée être une grande consolation. La douleur ne doit pas disparaître, même si elle s'atténue. Je chéris les souvenirs, sans me vautrer dans le chagrin. La douleur maintient notre famille unie par delà la mort.

Finalement, Christophe a décidé de choisir la vie : "Je veux signifier quelque chose pour Dieu. Désormais, tout est pour Jésus."

-

Dans la main ou dans la bouche : comment communier en temps de Covid

En Belgique, le Protocole signé par les Evêques avec le Conseil National de Sécurité ne permet aucune alternative : la communion reçue sur les lèvres est tout simplement interdite, sous peine de sanction sans autre motivation explicite, et les délateurs à l’affût des contrevenants ne manquent pas. Mais qu’en est-il ailleurs? Une réflexion nuancée de l’abbé Pierre Amar a été publiée sur le site Aleteia le 4 septembre 2020 :

En Belgique, le Protocole signé par les Evêques avec le Conseil National de Sécurité ne permet aucune alternative : la communion reçue sur les lèvres est tout simplement interdite, sous peine de sanction sans autre motivation explicite, et les délateurs à l’affût des contrevenants ne manquent pas. Mais qu’en est-il ailleurs? Une réflexion nuancée de l’abbé Pierre Amar a été publiée sur le site Aleteia le 4 septembre 2020 :« - Les recommandations hygiéniques pour la distribution de la communion eucharistique en période de crise sanitaire se heurtent parfois au trouble de certains fidèles. Relèvent-elles de l’obéissance religieuse ? Chacun a plutôt le devoir de les appliquer avec la prudence et le discernement qui convient. Des paroisses ont trouvé des solutions pratiques en s’appuyant sur les conseils et la pratique de l’Église.

La crise du Covid-19 nous fait quelquefois basculer dans une nouvelle époque… Mais sur certains sujets, c’est l’inverse : on a l’impression de revivre une situation d’un passé que l’on croyait révolu. L’Église n’échappe pas à ces situations étonnantes avec notamment le mode de réception de la communion eucharistique. Communion dans la main ou communion dans la bouche ? On se croirait parfois revenu en 1970 !

Alors que nous devrions tous nous réjouir de pouvoir à nouveau participer à l’Eucharistie, le temps des controverses revient au sujet d’une question qu’on pourrait considérer comme secondaire. Après tout, diront certains, que chacun communie comme il le souhaite : face à la sécularisation, l’urgence n’est-elle pas plutôt à l’évangélisation ? Pourtant, la distribution de la communion n’est toujours pas un sujet paisible. Car la récente recommandation de la plupart des évêques de France de distribuer la communion eucharistique exclusivement dans la main, comme mesure prophylactique contre le Covid-19, fait réagir certains fidèles. Or les différences sont grandes d’une paroisse à une autre. Cette recommandation assez générale peut laisser perplexe. Pourquoi un tel zèle pour la communion dans la main, nullement exigée par les mesures gouvernementales ? Pourquoi si peu de concertation sur un sujet qui concerne au premier chef les fidèles ?

Ce que dit l’Église

Pour aller plus loin, deux questions se posent. Premièrement, que dit le droit de l’Église sur la manière de distribuer la communion ? Voici ce qu’enseignait, avec l’approbation du pape saint Paul VI, l’Instruction Romaine Memoriale Domini, du 29 mai 1969 : « La coutume s’est établie que ce soit le ministre lui-même qui dépose sur la langue du communiant une parcelle de pain consacré. Compte tenu de la situation actuelle de l’Église dans le monde entier, cette façon de distribuer la sainte communion doit être conservée, non seulement parce qu’elle a derrière elle une tradition multiséculaire, mais surtout parce qu’elle exprime le respect des fidèles envers l’Eucharistie. » […] « Le souverain pontife n’a pas pensé devoir changer la façon traditionnelle de distribuer la sainte communion aux fidèles. » Voici aussi ce que dit, avec l’approbation du pape saint Jean Paul II, l’Instruction romaine Redemptionis Sacramentum, du 25 mars 2004 : « Il n’est pas licite de refuser la sainte communion à un fidèle, pour la simple raison, par exemple, qu’il désire recevoir l’Eucharistie à genoux ou debout. Tout fidèle a toujours le droit de recevoir, selon son choix, la sainte communion dans la bouche. »

- L’interdiction de distribuer la communion dans la bouche, au nom de considérations hygiéniques, est-elle matière à obéissance dans l’Église ?

Deuxième question:l’interdiction de distribuer la communion dans la bouche, au nom de considérations hygiéniques, est-elle matière à obéissance dans l’Église ? Les textes mentionnés ci-dessus montrent assez bien que l’interdiction de distribuer la communion dans la bouche s’oppose à une loi universelle de l’Église, concernant une pratique commune tant en Orient que chez les Latins. Cette interdiction ne se fonde ni sur des motifs théologiques, ni sur des raisons morales ou liturgiques, ni même sur des raisons pastorales, mais seulement sur des considérations hygiéniques. En ce sens, il ne semble pas possible de l’exiger au nom de l’obéissance religieuse ; chacun a plutôt le devoir de l’appliquer avec la prudence et le discernement qui convient.

Pourquoi des tensions chez certains fidèles ?

Au-delà de l’aspect historique évoqué plus haut, source de tensions et de blessures qu’il serait avisé de ne pas réveiller, il semble intéressant de réfléchir sur l’aspect anthropologique de ces divers modes de communion. Il y a d’abord, par les mains ou par la bouche, un accès à l’intimité de la personne qui montre à l’évidence qu’il n’est pas judicieux de décréter brutalement en ces domaines, sans atteindre assez profondément les personnes. C’est peut-être pour cette raison que certains évêques ont décrété dans leur diocèse que la communion dans la main était plutôt « recommandée » mais nullement obligatoire.

Lire aussi :

« Le service trouve sa force dans l’Eucharistie »

À propos de la réception de l’Eucharistie, le cardinal Joseph Ratzinger écrivait en 1987 :

Justement pour cette raison, entre dans la forme fondamentale du sacrement le fait que celui-ci soit reçu, et que nul ne puisse se le conférer à soi-même. […] Dès lors, se présenter et prendre soi-même l’Eucharistie, ce n’est pas seulement enfreindre les prescriptions extérieures du droit canon, c’est porter atteinte à la structure la plus profonde du sacrement.

Ce que semble dire le futur pape Benoît XVI c’est qu’il y aurait, dans le geste de la communion dans la bouche, une insistance sur la réception tandis que le geste de réception dans la main serait plus équivoque, car « mettre la main » est souvent l’expression de la prise de possession, alors que le don de Dieu est gratuit.

Des propositions

Quoiqu’il en soit, on peut suggérer plusieurs idées aux curés de paroisse qui se trouvent devant une situation inédite et inconfortable : gérer des paroissiens qui se divisent sur l’analyse de la situation, entre les tenants d’une simple « grippette » mondiale et ceux qui évoquent une pandémie gravissime. La première est certainement pour ces pasteurs de favoriser des temps et des lieux de concertation/réflexion sur cette question de la communion eucharistique qui ne sera jamais mineure, et heureusement ! Après tout, il s’agit du corps véritable de Jésus sauveur, le Christ, le don sans réserve de l’amour du Seigneur. Une autre piste est de trouver des solutions pratiques en s’appuyant sur les recommandations et la pratique de l’Église. En voici quelques-unes, fruit de visites estivales en différentes paroisses ou sanctuaires. On a ainsi résolu cette question en proposant par exemple :

- L’agenouillement pour ceux qui demandent la communion dans la bouche, afin qu’il n’y ait pas d’hésitation, et ce qui facilite grandement la tâche du prêtre qui peut ainsi déposer l’hostie sans toucher la langue ni les lèvres.

- L’agenouillement possible pour recevoir la communion dans la main (pour montrer que ce n’est pas une communion au rabais).

- La communion sur un linge blanc que porte le communiant au creux de ses mains.

- La communion dans la main pendant la messe, « et pour ceux qui veulent communier autrement », un rendez-vous devant le tabernacle à l’issue de la messe.

- La mise en valeur de la communion spirituelle.

Pacifier la question

L’essentiel serait de pouvoir ainsi pacifier rapidement la question. Car, ce qui est sûr, c’est que certains prêtres (qui eux touchent le corps du Christ quotidiennement) ont peiné à comprendre les réserves de certains de leurs paroissiens et les ont évacuées avec une rapidité qui a été ressentie comme un dédain et une certaine brutalité. « Il n’est de richesse que d’âmes », pourrait-on dire en pastichant le philosophe Jean Bodin. Même en temps de crise sanitaire, être « tout à tous » nous demande aussi, à nous pasteurs, de nous adapter à la réalité de l’histoire, de la sensibilité et de l’habitude de nos paroissiens. Pour être, comme le recommande le pape François, « des pasteurs qui ont l’odeur de leurs brebis ».

Ref.Dans la main ou dans la bouche : comment communier en temps de Covid

Il serait intéressant de connaître l’importance exacte du risque sanitaire représenté par le dépôt d’une hostie sur les lèvres plutôt que sur la paume de la main du communiant. La conférence épiscopale belge n’a publié aucun attendu virologique spécifique justifiant son choix radical: car il ne s'agit pas ici d'une simple "recommandation" ...

JPSC

Lien permanent Catégories : Actualité, Au rythme de l'année liturgique, Belgique, Eglise, liturgie, Santé, Société 0 commentaire -

Enseigner la religion à l'école

De KTO ("La foi prise au mot") :

Les religions à l’école

06/09/2020

Pour la rentrée des classes, La Foi prise au mot propose une émission de saison : comment d’enseigner la religion à l’école ? Alors que la réponse est évidente pour de nombreux pays, elle est tout sauf une évidence en France. Alors, que vous soyez des téléspectateurs français ou d’autres pays, faisons le point. Est-ce que l’enseignement des religions à l’école est une manière de catéchisme et comment respecter une certaine neutralité ? Et surtout, est-ce que la religion s’enseigne comme les mathématiques ou l’histoire-géographie ? Y a-t-il des méthodes spécifiques, une sorte de didactique de la religion ? Pour le savoir, rendez-vous sur KTO avec Isabelle Saint-Martin, directrice d’Études à l’École pratique des Hautes Études à Paris, et Vanessa Patigny, Maître-assistante en didactique de la religion à la Haute École Léonard de Vinci à Louvain-la-Neuve en Belgique.

Lien permanent Catégories : Belgique, Débats, Eglise, Enseignement - Education, Foi, Jeunes, Religions 0 commentaire -

Sanctuaire de Banneux: bénédiction d’une stèle dédiée à saint Josémaria, fondateur de l’Opus Dei, suivie d’une célébration de la messe.

L’initiative de l’érection de cette stèle dédiée à Saint Josémaria revient à des Liégeois membres ou amis de l’Oeuvre, soucieux de faire connaître la figure de ce grand amoureux de la Vierge Marie et à favoriser sa dévotion, déjà fort répandue à travers le monde.

L’initiative de l’érection de cette stèle dédiée à Saint Josémaria revient à des Liégeois membres ou amis de l’Oeuvre, soucieux de faire connaître la figure de ce grand amoureux de la Vierge Marie et à favoriser sa dévotion, déjà fort répandue à travers le monde. Le monument est constitué d’une colonne heptagonale de 2m30 de hauteur et de 1m de diamètre avec un bas-relief de saint Josémaria et des inscriptions en latin, français, néerlandais, allemand et anglais.

L’inauguration au Sanctuaire de Banneux a réuni ce samedi 5 septembre 2020 de nombreux fidèles, membres ou sympathisants, autour de l’évêque de Liège. Celui-ci a bénit le monument (15h00) avant de célébrer la messe pour tous (16h00) sur l’esplanade du Sanctuaire.

Voici l’homélie prononcée par Monseigneur Delville dans le cadre de cette cérémonie de bénédiction :

« Chers Frères et Sœurs,

Cet évangile de la pêche miraculeuse (Lc 5, 1-11) a inspiré saint José-Maria Escrivá dans sa fondation de l’Opus Dei, en tant qu’association de fidèles appelés à vivre la sainteté et à la rayonner autour d’eux. José-Maria témoignera de cela en 1930 en écrivant: « Nous sommes venus dire, avec l’humilité de celui qui se sait pécheur et peu de chose – homo peccator sum (Lc 5,8), disons-nous avec Pierre, – mais avec la foi de celui qui se laisse guider par la main de Dieu, que la sainteté n’est pas affaire de privilégiés : que le Seigneur nous appelle tous, que de tous il attend de l’Amour, de tous, où qu’ils se trouvent, de tous, quel que soit leur état, leur profession ou leur métier » (lettre de 1930).

D’abord, l’homme se reconnaît pécheur et peu de chose, comme Simon-Pierre devant Jésus. Pierre se reconnaît être « peu de chose », en effet, car il n’avait pas pris de poisson durant toute la nuit, malgré son professionnalisme. De même, nous aussi, malgré nos compétences, nous ressentons nos faiblesses, quand nous sommes livrés à nous-mêmes.

Mais saint Pierre avait marqué une disponibilité envers Jésus : il l’avait laissé monter sur sa barque pour enseigner la foule. C’était une originalité, une surprise : une barque n’est pas une tribune, d’habitude ! On pourrait dire que le Seigneur de temps en temps nous fait des surprises, il entre discrètement dans la barque de notre vie.

Ainsi préparé par l’écoute de la parole du Seigneur, Simon-Pierre reçoit de Jésus l’invitation d’aller au large et de jeter les filets. Il hésite, mais il obéit, en disant : « Sur ta parole, je vais jeter les filets ». « Sur ta Parole » : la Parole de Jésus, la Parole de Dieu, est plus forte que nos capacités humaines. Comme l’écrit José-Maria, Pierre a la foi de « celui qui se laisse guider par la main de Dieu ». Par la foi, il est envoyé au large ! Duc in altum, dit le texte latin, c’est-à-dire « gagne le large », « pousse jusqu’en profondeur ». Voilà comment la grâce de Dieu nous guide et nous donne des forces nouvelles. Comme l’écrit S. José-Maria : « la sainteté n’est pas affaire de privilégiés : le Seigneur nous appelle tous, de tous il attend de l’Amour ». Ici ce sont des pêcheurs de Galilée qui sont appelés et qui sont gratifiés de la force de Dieu. Leur profession est comme stimulée par Jésus : c’est à partir de leur expérience professionnelle qu’ils découvrent la grâce que Jésus leur donne. Nous aussi nus sommes appelés à partir de notre milieu de vie, de notre profession, de nos engagements divers.

Mais cette grâce va bien plus loin que le succès professionnel. Celui-ci n’est qu’un signe d’une autre mission : « Sois sans crainte, dit Jésus à Simon-Pierre, désormais ce sont des hommes vivants que tu prendras » (Lc 5,10). Le métier de Pierre devient un apostolat : réunir des hommes vivants (le texte grec dit : « ce sont des hommes que tu rassembleras vivants », du mot : zôgreô, qui veut dire « prendre vivant, ranimer »). C’est aussi notre apostolat aujourd’hui : rassembler sur le chemin de la sainteté des hommes de toutes origines et de toutes conditions. Cette vocation de chacun à la sainteté est caractéristique du charisme de l’Opus Dei. Cette sainteté est un chemin à la suite de Jésus, comme le dit la conclusion de l’évangile que nous avons lu : « Ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent ».

José-Maria a suivi le Christ, à travers les circonstances diverses de sa vie. Il a trouvé sa vocation en se dépensant dans l’apostolat des malades à Madrid, en les écoutants, les confessant, en les administrant. Il s’est mis à l’école de Marie et il a écrit son premier livre sur le thème du Rosaire. Il se confiait à Marie dans une prière simple et se mettait à l’école de sa foi. C’est pourquoi, il a bien sa place ici à Banneux, en ce sanctuaire de la Vierge des pauvres, où sont réunis les témoignages de sainteté provenant de toutes les nations. C’est en réponse à la parole de la Vierge : « Cette source est réservée à toutes les nations ! »

Prions dès lors le Seigneur, à l’intercession de José-Maria, pour que tous nous puissions recevoir cet appel à avancer au large, à jeter nos filets dans toutes les circonstances, pour bénéficier de la pêche miraculeuse que le Seigneur nous donne, pour le suivre avec confiance, débarrassés de ce qui nous pèse, et pour devenir à notre tour des pêcheurs d’hommes, qui réaniment la vie. Amen ! Alleluia ! »

JPSC

-

(Vers) L’Avenir: comment un organe de combat pour le trône et l’autel a cessé de l'être

De Paul Vaute sur le blog "Le passé belge" :

(Vers) L’Avenir: histoire d’un désengagement

Né au lendemain de la Grande Guerre, le quotidien namurois a cessé, à partir de la fin des années ’70, d’être un journal de combat pour le trône et l’autel. Est restée une dimension de proximité, dans les petits comme dans les grands événements, qui en fait à la fois le miroir et le lien d’une province (1918-2018)

Centenaire depuis 2018, L’Avenir (ex-Vers l’avenir) appartient à cette presse de proximité, provinciale et locale, qui assume d’être la messagère de la petite histoire autant ou davantage que de la grande, des faits divers et du sport, des fêtes populaires et des caprices du temps, des noces d’or et des jubilés sacerdotaux… Une presse où l’avis du garde champêtre d’Hastière importe autant ou davantage que celui de la ménagère de 50 ans dans la sphère des annonceurs télévisuels.

Dans les rédactions des quality papers – ou qui se croient tels –, il est de bon ton de dauber sur les « chiens écrasés » . Mais témoins et victimes d’un grave accident de la route, par exemple, savent à quel point cet événement « sépare du reste de la population ceux qui sont impliqués » et les place en « un endroit coupé de la réalité habituelle » . Ainsi témoigne François-Xavier Heynen, docteur en philosophie devenu fait-diversier, dans l’ouvrage collectif, associant journalistes et historiens, publié à l’occasion des cent bougies du quotidien namurois [1]. A côté de ce « monde parallèle » où on peut trouver « de l’amitié, une forme de rédemption et du sacré » (p. 123), rien moins, c’est aussi d’être, dans la vie ordinaire, tout à la fois le miroir et le lien d’une collectivité à taille humaine qui confère toute leur importance aux actualités d’une ville et de sa province.

Parmi d’autres reflets des temps, l’examen du passé de (Vers) L’Avenir fait ressortir la montée du phénomène sport, surtout après la Seconde Guerre mondiale, dans les faits comme dans les colonnes. La place grandissante prise par la rédaction sportive fera même dire, dans les années ’60, qu’elle est devenue « un Etat dans l’Etat » (p. 142). Comme le veut la loi de l’information, le léger n’en cohabite pas moins avec le grave: ample aussi est la couverture des crises économiques et des drames sociaux par un journal qui refuse, dès ses débuts, d’être considéré comme le porte-parole des possédants: « Non, Vers l’avenir n’est pas le journal des gros, il est le journal de tous, il est le serviteur de la vérité » (27 mars 1925, cité p. 34).

Il n’en a pas moins été aussi voulu, à l’origine, comme un organe de combat pour le trône et l’autel, ce qu’il restera pendant six décennies au moins. Le 19 novembre 1948, Marc Delforge, fils du premier directeur et directeur lui-même, réaffirme sans ambages cet engagement: « Tous les perfectionnements techniques, toutes les extensions et améliorations que les exigences modernes nous ont dictés n’ont jamais été à nos yeux que des moyens, dont la légitimité tendait à un objectif invariable: la conquête des âmes à l’unique doctrine de Salut » (cité p. 250). Ce projet apostolique on ne peut plus clair n’est pas porté par des laïcs autonomes: il est organiquement lié à l’Eglise. Vers l’avenir a démarré – petitement – au sortir de la Grande Guerre sous la houlette de l’évêque de Namur Mgr Thomas-Louis Heylen pour prendre la relève de L’Ami de l’ordre, la très vieille feuille catholique (née en 1839) que sa parution sous le contrôle de l’occupant avait discréditée. Quand s’impose, très vite, la nécessité d’un refinancement, c’est parmi les notables catholiques ainsi que les institutions et les communautés religieuses qu’on mobilise pour qu’ils y aillent de leurs deniers. En 1935, une convention signée entre l’évêque et Marc Delforge stipule que « le journal Vers l’avenir a été fondé par l’évêque de Namur, qui en est le maître pour ce qui concerne la direction religieuse, sociale et politique du journal, ainsi que la rédaction. Le second nommé, directeur du journal, relève directement de la direction de l’évêque du diocèse, dont il s’engage à être en tout le collaborateur soumis et dévoué » (cité p. 248).

Lien permanent Catégories : Belgique, Culture, Eglise, Histoire, Livres - Publications, Politique, Société 0 commentaire -

Messe pour le dimanche de la rentrée, le 6 septembre 2020 à 10 heures, en l'église du Saint-Sacrement, Bd d’Avroy, 132 à Liège.

PLAIN-CHANT ORGUE ET VIOLONS

Le dimanche 6 septembre à 10h00, pour la rentrée après les vacances d’été:

L’organiste Patrick Wilwerth, professeur au conservatoire de Verviers et les violoncellistes de l’Ensemble instrumental Darius interpréteront des extraits de sonates à trois du XVIIIe siècle illustrant l’œuvre religieuse d’Antonio Vivaldi (1678-1741). L’Ensemble Darius a été créé par Anne-Sylvie Primo en 2004. Il tourne en Belgique et occasionnellement à l’étranger. L’idée est née d’un petit groupe « à géométrie variable » voulant faire renaître la musique de chambre, trop souvent oubliée. Il offre un répertoire varié allant des grands classiques à la création d’œuvres nouvelles.

Le propre grégorien de la messe « Protector Noster » » du 14e dimanche après la Pentecôte est chanté par les solistes de Schola du Saint-Sacrement : il décline le thème de la supplication adressée au Seigneur pour obtenir son secours au milieu des dangers et des épreuves de cette vie et nous invite à abandonner les soucis tyranniques du monde pour nous remettre avec simplicité entre les mains de Dieu. Se chante également au cours de la liturgie du jour le Kyriale XI « Orbis factor » (XIVe s.) et le célèbre « Salve Regina » » dédié à la Vierge Marie depuis le XIIe siècle.

Les mesures sanitaires prescrites par le Conseil National de Sécurité (C.N.S.) pour juguler l’épidémie de Covid19 sont d’application comme d’habitude durant les concerts et offices religieux. Pour tout renseignement ou précision, laissez-nous votre message par téléphone 04 344 10 89 ou email sursumcorda@skynet.be ou SMS : 04 70 94 70 05

Appel pressant à tous nos amis

Vous pouvez aussi faire un don fiscalement déductible pour la restauration de l’église du Saint-Sacrement (joyau de l’art classique du XVIIIe siècle) en versant un montant de votre choix au compte de projet IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin avec, en communication, la mention structurée (indispensable) : 128/2980/00091.

Vous pouvez aussi faire un don fiscalement déductible pour la restauration de l’église du Saint-Sacrement (joyau de l’art classique du XVIIIe siècle) en versant un montant de votre choix au compte de projet IBAN BE10 0000 0000 0404 – BIC BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin avec, en communication, la mention structurée (indispensable) : 128/2980/00091.Tout don de minimum 40 € est fiscalement déductible des revenus imposables à concurrence de 45% du montant effectivement versé (art. 145/33 du code de l’impôt sur les revenus).

Dernière nouvelle :

Exceptionnellement pour les dons de l’année 2020, le gouvernement vient de décider de porter cette déductibilité fiscale à 60% du montant versé.

la vidéo de notre projet est accessible en cliquant ici :

https://www.youtube.com/watch?v=viKf2ESmNCQ

diffusez-la, avec un mot de recommandation, dans le cercle de vos amis et connaissances

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter notre Secrétariat (04 344 10 89) qui se tient à votre disposition.

-

L'évêque de Liège explique l'intérêt de la messe en latin

de RCF LIEGE

Best of "30 minutes" : La nouvelle curie diocésaine + la messe en latin

Présentée par Ralph Schmeder

TRENTE MINUTES AVEC NOTRE EVÊQUE

24 AOÛT 2020

Pour les deux mois des vacances, dans "Trente minutes avec notre évêque", Ralph Schmeder vous propose les meilleurs extraits des émissions depuis septembre 2019. Ici, il nous présente la nouvelle curie diocésaine et explique l'intérêt de la messe en latin (13'30").

Il est intéressant (et amusant..) de suivre le débat suscité par ces propos sur le Forum catholique.Lien permanent Catégories : Actualité, Belgique, Culture, Eglise, Foi, liturgie, Patrimoine religieux, Spiritualité 5 commentaires -

De l'Interruption Médicale de Grossesse (IMG) à l'euthanasie néonatale : une même logique

De Constance du Bus sur le site de l'Institut Européen de Bioéthique :

Flandre : les professionnels de la santé impliqués dans des IMG largement favorables à l’euthanasie néonatale

25/08/2020

9 professionnels sur 10 impliqués dans des avortements pour raison médicale en centre pour soins intensifs néonataux en Flandre estiment que pour les nouveau-nés « présentant un état de santé grave, dans certains cas, il est acceptable de mettre activement fin à leurs jours ». 88% de ces professionnels pensent que la loi devrait être modifiée de façon à permettre un tel geste.

Une première étude réalisée par le groupe de recherche End of Life Research Group rattaché à la Vrije Universiteit Brussel (VUB), avait interrogé les médecins et infirmiers en néonatologie sur leur opinion par rapport à l'euthanasie des nouveau-nés. (Voir Bulletin de l'IEB)

Dans cette deuxième étude publiée le 2 août 2020, le groupe de recherche a interpellé cette fois-ci des professionnels de la santé impliqués non pas en néonatologie, mais dans des interruptions tardives de grossesse (après 22 semaines) pour raison médicale chez la mère ou l'enfant. Ces professionnels étaient actifs dans 8 centres en Flandre exclusivement (donc ni à Bruxelles, ni en Wallonie). Outre les soins intensifs néonataux, ces centres pratiquent aussi des interruptions médicales de grossesse.

A la question de savoir si, dans le cas où le foetus est atteint d'une maladie mortelle, il fallait préférer le foeticide (dans le cadre d'une interruption médicale de grossesse) aux soins palliatifs (qui seraient procurés au nouveau-né si on le laisse naître), 58% ont répondu par l'affirmative, et 36% sont restés neutres. La proportion préférant le foeticide est encore plus élevée dans le cas où le foetus est atteint d'une maladie « grave » et non mortelle : 66% se positionnent alors en faveur du foeticide. La perspective d'une vie gravement touchée par la maladie ou le handicap paraît donc moins acceptable encore que celle d'une vie qui sera rapidement abrégée par la maladie.

Il faut souligner que ces professionnels sont tous nécessairement impliqués dans des interruptions médicales de grossesse (IMG) tardives, c'est-à-dire des foeticides sur des foetus ayant dépassé le seuil de viabilité (22 semaines). En cela, leur opinion favorable à l'euthanasie des nouveau-nés gravement malades est moins étonnante. On comprend ici que c'est la même logique qui nourrit les IMG et les euthanasies néonatales : face aux souffrances que laisse présager la maladie de l'enfant, le corps médical estime que la vie de cet enfant ne vaut pas la peine d'être poursuivie. En revanche, la première étude avait montré que parmi les professionnels actifs en néonatologie, une proportion plus faible - mais néanmoins importante - s'était montrée en faveur de l'euthanasie néonatale dans certaines circonstances (60% des néonatologues et 74% des infirmiers en néonatologie).

Notons toutefois que la quasi-totalité des professionnels interrogés estime qu'il faut parler des soins palliatifs néonataux aux parents qui attendent un enfant atteint d'une maladie mortelle ou grave.

Enfin, trois quarts des professionnels ayant répondu à l'enquête pensent que les cas d'IMG devraient être enregistrés systématiquement par la Commission de contrôle et d'évaluation de l'interruption volontaire de grossesse, ainsi que les indications pour lesquelles l'IMG a été pratiquée. Il est en effet notoire qu'une petite proportion seulement des IMG est déclarée auprès de la Commission. La plus grande partie des IMG ne sont pas déclarées et donc pas comptabilisées dans le nombre officiel d'avortements en Belgique.