Une opinion de Christophe Doat, Norman Ishimwe Sinamenye, Annie Torres, Calixte des Lauriers et Benoit Gary publiée sur le site de La Libre :

Vive le célibat des prêtres!

Nous, jeunes catholiques, nous souhaitons prendre la plume pour remercier tous les prêtres que nous avons croisés sur notre route et qui vivent le célibat dans ses difficultés et ses joies.

Régulièrement, les uns et les autres se positionnent quant à l’opportunité ou non d’ordonner dans l'Eglise catholique, des hommes mariés. Mercredi dans ces pages, le Père Charles Delhez s.j. appelait de ses voeux à ce que le Pape François l’autorise. Monseigneur Kockerols, à l’occasion du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel convoqué à Rome en octobre dernier, s’était lui-même prononcé sur le sujet, au nom de la conférence des évêques de Belgique, indiquant que “certains jeunes, qui ont puisé dans la vocation baptismale leur appel à s’engager par les liens du mariage, répondraient volontiers 'me voici' si l’Église devait les appeler au ministère presbytéral”.

À son retour de Panama, où les JMJ ont rassemblé des 600000 jeunes du monde entier à l’appel de leur foi, le pape François lui-même a par ailleurs réaffirmé son souhait de conserver la formule actuelle du célibat sans recourir à l’ordination d’hommes mariés. Il a toutefois souligné la nécessité de se pencher sur les solutions pastorales pouvant être apportées pour permettre aux chrétiens vivant dans des régions fortement reculées de pratiquer les sacrements.

De belles initiatives

Si nous ne vivons pas personnellement le célibat des prêtres, nous imaginons la solitude de certains, et constatons avec joie que dans certaines paroisses, l’église a su répondre positivement en évitant que les prêtres n’y vivent trop seuls. Oui, il est parfois difficile d’espérer, et d’imaginer l’Église de Belgique que verront nos enfants mais nous ne pouvons pas non plus nous empêcher de nous réjouir de tant de belles initiatives de l’Eglise où déborde la joie de l’Evangile et où prêtres et laïcs collaborent en communion.

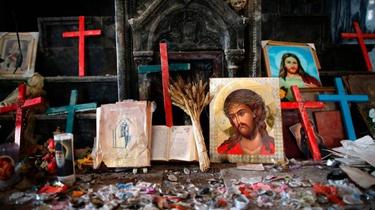

Au pied de la croix, la plupart pensaient que le rêve d’un projet fou finissait. Et pourtant, la résurrection a tout transformé et résonne encore aujourd’hui dans le cœur de milliards d’êtres humains. Aussi, plutôt que de regarder la croix en cherchant diverses solutions, dont l’ordination d’hommes mariés qui ne semble pas avoir fait ses preuves (1), nous espérons que puissent être remises en avant la beauté et le signe prophétique qu’est le sacerdoce. Nous ne pensons pas qu’une prêtrise à deux vitesses, qui se partagerait entre des prêtres mariés qui officieraient à mi-temps, et d’autres, célibataires, à temps plein, conserve à la fois le sens et la profondeur que revêt aujourd’hui le célibat. Cette solution risque plutôt de confondre et d’abîmer deux vocations (celle d’époux et celle de prêtre) qui sont complémentaires, mais pas identiques. "Le fondement du célibat, écrivait en octobre dernier dans La Croix le père Cédric Burgun, directeur au séminaire des Carmes à Paris, c’est la consécration de toute une vie au Christ. Or, un homme marié fait un don différent. Saint Paul le disait déjà : les époux sont attentifs aux affaires de leur conjoint. D’ailleurs, dans le sacrement de mariage, c’est la femme ou le mari qui est un des moyens de se donner au Christ. Dans le sacerdoce, c’est le ministère lui-même qui a ce rôle, par le célibat. Ce sont donc deux vocations distinctes. Je crains qu’en 'mariant le prêtre' on fasse du ministre ordonné un homme comme tout le monde. Or, la consécration de son corps est déjà une signification de la présence de Dieu dans le monde, indépendamment de ce qu’il dit ou fait."

Nous cherchons une espérance

Certains se diront sans doute que nous recherchons des principes auxquels nous raccrocher. Nous recherchons plutôt une espérance et le témoignage que Dieu peut combler, aujourd’hui comme hier, le coeur du prêtre. Et que ce prêtre, au nom de l’amour et non contre lui, peut pleinement consacrer sa vie à Dieu et à ceux qu’il est amené à servir.

Alors bien sûr, il y a une urgence : les vocations sacerdotales manquent en Belgique. Mais nous pensons aussi qu’il est dans le rôle de nos évêques et de l’église belge de travailler à encourager les vocations, à soutenir nos prêtres en offrant aux catholiques de Belgique une Eglise inspirante, décomplexée, prête à assumer pleinement le message de l’évangile dans sa vérité et ses exigences. Certains diocèses et communautés en Europe continuent d’attirer les vocations, inspirons-nous. De plus, de même qu’il est faux de laisser entendre que célibat et pédophilie sont liés, il est tout aussi faux de penser que l’abondance des vocations est liée à la question du célibat. "L’abondance des vocations vient de communautés qui sont vraiment dynamiques et rayonnantes. Le manque de vocations n’est donc pas d’abord une crise du sacerdoce, c’est une crise du croyant. Ce n’est pas en ordonnant quelques hommes mariés supplémentaires que l’on résoudra la crise" (2).

Si nous souhaitons lancer un appel, c’est justement celui de redire à nos évêques et à nos prêtres combien nous avons besoin de l’espérance qui habite nos aînés. Partagez avec nous le souffle de votre foi, de ce qui vous fait vivre et de ce qui est beau dans votre vocation. Nous aurons alors des églises plus vivantes et plus missionnaires. Bien sûr l’Église institutionnelle de demain ne sera plus celle de nos grands-parents. Nous souhaitons que l’Eglise d’aujourd’hui et de demain vive davantage de l’héritage de Vatican II qui redonnait une plus grande place à la communion des états de vie, une agilité missionnaire associant mariés et célibataires, laïcs, diacres et prêtres. Les lieux, au rayonnement prophétique, qui existent déjà, seront des foyers de joie et se multiplieront. Nous ne voulons pas confier notre énergie ni aux larmes ni aux solutions tièdes, nous souhaitons investir notre vie dans le monde, dans la réalité de nos contemporains, dans les souffrances liées à l’injustice, le témoignage de notre foi, et le magnifique message, plein et entier, qu'elle porte et fait fructifier. Nous voulons une Eglise missionnaire, joyeuse, en communion.

(1) Cfr Jean Mercier. Célibat des prêtres. La discipline de l’Église doit-elle changer?

(2) https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Ordination-hommes-maries-Il-faut-pas-tout-remettre-cause-2018-10-11-1200975350