De Michael Haynes sur LifeSiteNews :

Le pape François choisit des ecclésiastiques pro-LGBT notoires pour participer au synode d'octobre sur la synodalité

Les nominations papales pour l'assemblée du Synode sur la synodalité d'octobre comprennent les cardinaux McElroy de San Diego, Cupich de Chicago, et Gregory de Washington, D.C. et le père James Martin.

7 juillet 2023

La liste des participants à la réunion d'octobre du Synode sur la synodalité a été publiée, avec les choix personnels du Pape François comprenant les cardinaux McElroy, Cupich, et Gregory et le Père James Martin.

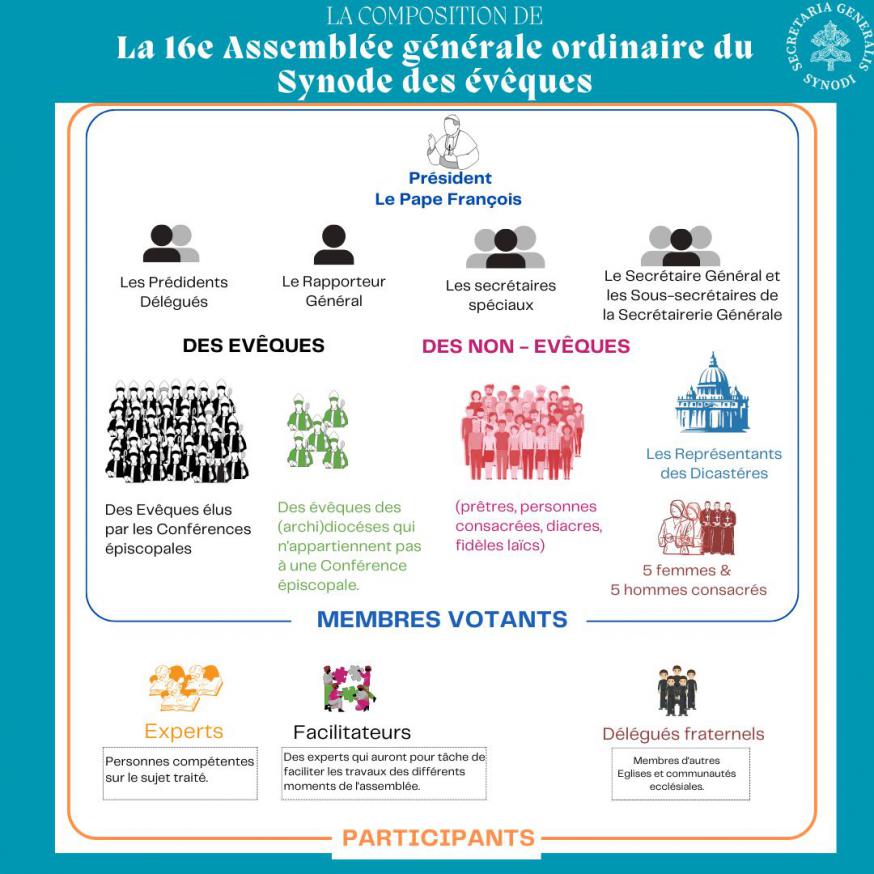

Publiée le 7 juillet, la liste de plusieurs centaines de participants à la 16e Assemblée générale du Synode ordinaire des évêques - ou Synode sur la synodalité - a été distribuée par le Vatican et le bureau de presse du Synode. Elle comprend les membres normaux, tels que régis par la Constitution apostolique Episcopalis Communio, mais aussi les participants spécifiquement nommés par le pape François.

Ainsi, une différenciation peut être observée entre les délégués choisis par leurs propres églises locales ou conférences épiscopales pour participer au Synode, et ceux choisis personnellement par le Pape François.

Qui le pape a-t-il choisi ?

Cinquante noms figurent parmi les choix personnels du pape pour les membres votants du Synode. Il s'agit de cardinaux, d'évêques, de prêtres et de religieuses. Parmi les choix les plus notables du pape, on peut citer :

- Le cardinal Jean-Marc Aveline : Originaire de Marseille, nommé cardinal en août 2022.

- Mgr Stephen Chow S.J. : l'évêque jésuite de Hong Kong, favorable au PCC, qui a minimisé les craintes concernant l'accord entre le Vatican et la Chine.

- Mgr Timothy Costelloe : Évêque anti-messe traditionnelle de Perth, membre clé du Synode sur la synodalité, qui a choqué les catholiques australiens lorsqu'il a supervisé un rituel païen indigène au début de la messe d'ouverture du 5ème Conseil plénier australien.

- Le cardinal Blase Cupich : Le célèbre cardinal de Chicago, connu notamment pour sa promotion des messes LGBT et sa restriction des messes en latin, qui a récemment fait l'éloge de la voie synodale allemande hétérodoxe.

- Cardinal Josef de Kesel : L'archevêque émérite de Malines-Bruxelles qui a signé et approuvé le document notoire de ses confrères évêques belges promulguant des bénédictions pour les couples de même sexe. Lors de leur visite ad limina avec François quelques mois plus tard, De Kesel a déclaré que la réunion avait été "invariablement chaleureuse" et que les Belges n'avaient pas été réprimandés pour leur document.

- Cardinal Wilton Gregory : Archevêque actuel de Washington D.C., élevé au cardinalat par François en 2020, avec une longue liste d'actions anti-famille et anti-traditionnelles.

- Cardinal Ladaria Ferrer S.J. : préfet sortant de la Congrégation pour la doctrine de la foi, sous le mandat duquel la CDF a interdit les bénédictions homosexuelles en 2021.

- Cardinal Gerhard Müller : Le prédécesseur du Cdl Ladaria en tant que préfet de la CDF, qui a condamné le Synode comme une "prise de contrôle hostile" de l'Église qui menace de "mettre fin" au catholicisme.

- Cardinal Jean-Claude Hollerich S.J. : Relateur général du Synode et récemment nommé membre du conseil des cardinaux du pape. Il s'agit d'un cardinal pro-LGBT qui a déjà affirmé qu'il était "en plein accord avec le pape François" sur la question de l'opposition à l'enseignement catholique sur l'homosexualité.

- Cardinal Robert McElroy : évêque notoirement hétérodoxe, récemment élevé au rang de cardinal en 2022, qui promeut la Sainte Communion pour les personnes ayant un mode de vie LGBT activement immoral, et qui a été accusé par les évêques Paprocki et Schneider de s'être excommunié lui-même de facto.

- Mgr Stefan Oster : Évêque allemand qui a été l'une des rares voix dissidentes à divers stades de la voie synodale désastreuse et hétérodoxe du pays.

- Cardinal Óscar Andrés Rodrígues Maradiaga : ancien président du conseil des cardinaux conseillers du pape François et proche confident du pape. Il a été entouré de scandales pendant de nombreuses années, y compris des allégations de dissimulation financière et sexuelle.

- Père James Martin S.J. : Jésuite notoirement pro-LGBT, également membre du dicastère pour la communication, qui a bénéficié d'une faveur papale croissante en dépit de sa longue histoire de promotion de l'idéologie LGBT en désaccord avec l'enseignement catholique. Il a promu une image tirée d'une série d'ouvrages blasphématoires et homoérotiques montrant le Christ comme un homosexuel, encouragé les unions civiles entre personnes du même sexe et qualifié de "dommageable" le fait de considérer Dieu comme un homme.

À la lumière de cette annonce, le journaliste vétéran du Vatican Edward Pentin a déclaré qu'un "haut responsable de l'Église" lui a récemment confié que certains de ces ecclésiastiques "n'ont aucun critère de théologie objective, méthodologique et correcte. Ils n'ont plus l'objectivité de la révélation divine, mais seulement une compréhension subjective, selon des préjugés".

Qui d'autre participe ?

Parmi les participants au Synode figurent des délégués des conférences épiscopales du monde entier, sélectionnés par les conférences épiscopales locales elles-mêmes. De nombreux préfets et membres éminents de la Curie romaine font également partie du groupe, tout comme les membres du Secrétariat du Synode.

Comme indiqué en avril, le pape François a modifié la structure organisationnelle du synode, ce qui signifie que pour la première fois, les laïcs auront le droit de vote à l'Assemblée des évêques. Il a personnellement sélectionné les 70 membres non évêques. En outre, le Synode sur la synodalité sera rejoint par d'autres "experts" qui n'auront pas le droit de vote et ne recevront donc pas le titre de "membre de l'Assemblée".

Ces "experts" - largement issus des "experts" qui ont élaboré le document de travail d'octobre 2022 pour l'étape continentale - seront rejoints par d'autres "facilitateurs".

Il y a aussi ceux qui ont été invités en tant qu'"invités spéciaux" ou "délégués fraternels", qui n'ont pas le droit de vote aux assemblées. Les "experts et facilitateurs" ne font que participer et donner des conseils, tout comme ils n'ont pas le droit de vote.

Parmi les "invités spéciaux" figure le père Alois, prieur de la communauté de Taizé. Il est très impliqué dans la conduite d'une veillée de prière œcuménique sur la place Saint-Pierre, destinée à favoriser "le chemin vers l'unité des chrétiens et le chemin de la conversion synodale de l'Église".

Par ailleurs, le père dominicain anglais Timothy Radcliffe, notoirement pro-LGBT, est cité comme l'un des deux "assistants spirituels". Le père Radcliffe O.P. a été personnellement invité par le pape à diriger une retraite pré-synodale pour les évêques ; son long passé de défenseur de l'homosexualité ne semble pas avoir été un facteur inhibant.

Comme indiqué, un grand nombre des "experts" sont ceux qui ont compilé le document de travail synodal de 2022, et comprennent des figures telles que le biographe papal Austen Ivereigh ; Monseigneur Piero Coda, le secrétaire de la Commission théologique internationale pontificale qui conseille la Congrégation pour la doctrine de la foi ; le pro-contraception et pro-homosexuel Monseigneur Philippe Bordeyne, le doyen de l'Institut théologique pontifical Jean-Paul II réorganisé pour les sciences du mariage et de la famille.

LifeSiteNews a mis en évidence les antécédents de ces "experts" du Synode dans des rapports précédents.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Le Synode se réunira le 4 octobre dans la salle d'audience Paul VI au Vatican.

Comme l'a indiqué l'équipe du Synode, tous les membres et les experts supplémentaires participeront aux deux sessions du Synode à Rome. La première aura lieu en octobre prochain et la seconde en octobre 2024.

En l'absence du pape François, neuf présidents délégués assureront la conduite des débats "au nom et par l'autorité" du pape. Ces neuf personnes sont

- Sa Béatitude Ibrahim Isaac Sedrak, Patriarche d'Alexandrie des Coptes, Chef du Synode de l'Eglise Copte Catholique (Egypte)

- Cardinal Carlos Aguiar Retes, archevêque de Mexico

- Mgr Luis Gerardo Cabrera Herrera, O.F.M., archevêque de Guayaquil (Équateur)

- Mgr Timothy John Costelloe S.D.B., archevêque de Perth

- Bisho Daniel Ernest Flores, évêque de Brownsville, USA

- Bisho Lúcio Andrice Muandula, évêque de Xai-Xai (Mozambique)

- Père Giuseppe Bonfrate (Italie)

- Sœur Maria de los Dolores Palencia, C.S.J. (Mexique)

- Momoko Nishimura, S.E.M.D. (Japon)

Le cardinal Hollerich, en tant que rapporteur général, jouera un rôle clé. Il présentera un rapport au début de l'ensemble des travaux et au début de chaque section de la réunion, en présentant les questions à traiter. Il sera également chargé de résumer les travaux de l'Assemblée d'octobre dans un texte qui servira de base à l'Assemblée de 2024.

Le Secrétariat du Synode a récemment publié le texte qui guidera les discussions de l'Assemblée synodale de 2023. Il présente des sujets tels que l'"ordination" diaconale des femmes, les prêtres mariés et la nécessité d'"accueillir" les "divorcés remariés, les personnes vivant dans des mariages polygames, les personnes LGBTQ+."

Les participants à l'assemblée étudieront le document, ainsi que les fiches de travail fournies, qui peuvent être utilisées pour "des réunions thématiques approfondies dans un style synodal à tous les niveaux de la vie de l'Église". Chaque fiche de travail contient des questions à débattre. Chaque feuille de travail contient des questions à débattre, notamment sur l'augmentation de la gouvernance féminine, l'acceptation des personnes LGBT, les prêtres mariés et l'avenir de la gouvernance ecclésiastique.

Notamment, l'interprétation largement acceptée et approuvée par le pape d'Amoris Laetitia, qui permet aux personnes divorcées et "remariées" de communier, a été présentée comme une question déjà finalisée dans le document dont les membres de l'assemblée discuteront. (...)