Hier, 8 mars, était la journée onusienne dédiée aux « droits de la femme ». Le site web des diocèses francophones de Belgique, « cathobel » (anagramme de « Belgicatho », à moins que ce ne soit l’inverse), relate à cette occasion un débat ertébéen sur le thème rebattu de la place des femmes dans l’Eglise. Ce compte rendu est signé Sarah Poucet :

« Dans la séquence du « Parti pris de la matinale de la Première », Eric de Beukelaer, vicaire général du diocèse de Liège et Caroline Sagesser, historienne et chercheuse au Crisp, ont débattu de la place des femmes dans l’Église et du voyage papal en Irak.

Dans cette séquence, tous deux se sont accordés sur les changements réalisés dans l’Église concernant la place des femmes. Cependant, Caroline Sagesser a relevé une obstruction fondamentale à l’égalité des sexes: l’interdiction de l’ordination sacerdotale des femmes. L’historienne a expliqué que garder une telle obstination au 21ème siècle desservait l’Église catholique. De même pour la société belge, avoir des postes financés par des fonds publics qui ne sont pas ouverts aux femmes, pose problème.

Si Eric de Beukelaer se dit favorable à la discussion, il appelle cependant à « laisser du temps au temps, pour permettre à la théologie d’avancer ». Et d’ajouter : « le débat sur l’ordination de femmes touche à l’image symbolique de l’homme et de la femme dans l’Église ».

Concernant le voyage papal en Irak, le vicaire général s’est réjouit de cette initiative, symbole du « style François ». Cette visite est « un soutien aux chrétiens d’Orient dont le nombre a chuté en une génération de 90%, et puis c’est un défi lancé à tous les fondamentalismes religieux. » a-t-il souligné. De son côté, Caroline Sagesser a noté un voyage « courageux de la part d’un homme qui a 84 ans et une santé fragile » et « un message important pour la paix entre religions » . Elle regrette tout de même qu’à Ur, le pape n’ait pas pu avoir de juifs à ses côtés malgré une demande du Vatican, pour célébrer la paix entre ces trois religions abrahamiques.

Retrouvez l’intégralité du Parti pris diffusé ce lundi 8 mars sur Auvio. »

Ref. L’Eglise est-elle un des derniers bastions phallocrates ? Débat.

L’accession des femmes au sacerdoce catholique (ou orthodoxe) n’est-elle qu’une question de temps comme l’article du site interdiocésain le donne à penser?

Sur ce sujet, un blogueur bien connu, l’abbé Dominique Rimaz (1), ne tourne pas autour du pot: « Jésus est un homme, dès lors le prêtre est un homme ».

Mais encore ?

« Dans un contexte où les femmes, avec les hommes, recherchent avec raison une égalité nécessaire, il est tout à fait légitime de poser cette question. A toute bonne question, il y a également des bonnes réponses.

Sans aucune discrimination, l’Eglise catholique avoue humblement: « elle n’a pas le pouvoir de conférer l’ordination sacerdotale aux femmes».

A la messe et lors de la confession, le prêtre agit «in persona Christi», dans ou en la personne de Jésus. Et Jésus est un homme. L’ordre, dans ses trois degrés (diacre, prêtre et évêque) est un sacrement. Ce dernier implique toujours un signe. En tant que tête de l’Eglise, Jésus est un homme; dès lors le prêtre est un homme.

Avec les Eglises orthodoxes, l’Eglise catholique romaine soutient cela par « l’exemple, rapporté par la Sainte Écriture, du Christ qui a choisi ses Apôtres uniquement parmi les hommes; la pratique constante de l’Eglise qui a imité le Christ en ne choisissant que des hommes; et son magistère vivant qui, de manière continue, a soutenu que l’exclusion des femmes du sacerdoce est en accord avec le plan de Dieu sur l’Eglise».

En 1994, saint Jean Paul II avait donné une réponse définitive, qui appelle l’assentiment de l’intelligence et de la volonté: «Je déclare (…) que l’Eglise n’a en aucune manière le pouvoir de conférer l’ordination sacerdotale à des femmes et que cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l’Eglise».

Cette doctrine n’a pas été exprimée par la modalité de l’infaillibilité pontificale, mais elle est de nature infaillible.

Le prêtre n’est pas le sommet de la vie chrétienne. Par contre, la sainteté est un appel pour tous et pour chacun. La Vierge Marie, comme premier principe de vie de l’Eglise (le second étant celui de Pierre, la hiérarchie), les femmes sont invitées à la prendre comme modèle éminent ».

______

(1) Dominique Rimaz est prêtre à Fribourg, spécialiste de la communication de l’Eglise et aumônier de Catholic Voices. Après une licence en théologie morale à Fribourg, il a poursuivi ses études à Rome, avec une licence en communication à l’Université pontificale de la Sainte-Croix.

***

Sur cette même question on lira avec profit l’article consacré par « Cathobel » au point de vue exprimé par Mgr Luis Ladaria, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi : « Pour Mgr Ladaria, l’ordination sacerdotale des femmes est impossible »,

JPSC

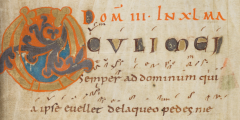

Aux Ve et VIe siècles, ce dimanche était pour les catéchumènes un jour de « scrutin », c’est-à-dire de réunion préparatoire au baptême, au cours de laquelle se pratiquaient des exorcismes. Si les textes que nous lisons aujourd’hui ne sont plus ceux de l’ancienne messe de scrutin, ils ne manquent pas d’un certain rapport avec les exorcismes de notre baptême où s’est ouverte notre lutte contre Satan.

Aux Ve et VIe siècles, ce dimanche était pour les catéchumènes un jour de « scrutin », c’est-à-dire de réunion préparatoire au baptême, au cours de laquelle se pratiquaient des exorcismes. Si les textes que nous lisons aujourd’hui ne sont plus ceux de l’ancienne messe de scrutin, ils ne manquent pas d’un certain rapport avec les exorcismes de notre baptême où s’est ouverte notre lutte contre Satan.