Le cardinal Sarah est dans le viseur des médias : un "ultra conservateur", un "rigide", un "digne héritier de l'Inquisition", etc. Il suffit d'une petite recherche sur google actualités pour se faire une idée de cette campagne de dénigrement du cardinal guinéen...

Eglise - Page 108

-

Le cardinal Sarah : un papabile qu'il faut mettre hors jeu

-

François, un "pro-vie" inconditionnel

De Stefan Rehder sur le Tagespost :

François pro-vie

Brut, mais miséricordieux : François n’était pas quelqu’un dont les formulations visaient à faire l’éloge des intellectuels. Mais son langage sur la valeur de la vie n’en était que plus clair.24 avril 2025

Aucun Vicaire du Christ n’a abordé la question de la protection de la vie plus souvent que le Pape François. Même le saint pape Jean-Paul II , dont le pontificat a duré près d’un quart de siècle et qui a donné à l’Église l’encyclique « Evangelium Vitae », n’avait pas montré autant de fréquence dans la protection de la vie que le jésuite Jorge Mario Bergoglio. L'Argentin, qui avait souvent le cœur sur la main, avait souvent recours à des mots et des comparaisons drastiques. Ce fut également le cas lors de l’audience générale du 10 octobre 2018.

Pendant des semaines, le jésuite sur le trône papal a parlé des Dix Commandements dans ses catéchismes du mercredi. Arrivé au cinquième – « Tu ne tueras point » – il a comparé les médecins pratiquant l’avortement à des « tueurs ». Le pape a alors déclaré : « Je vous le demande : est-il juste d'« éliminer » une vie humaine pour résoudre un problème ? Est-il juste d'engager un tueur à gages pour résoudre un problème ? » L'homme décédé le lundi de Pâques a immédiatement répondu : « Ce n'est pas possible. Il est inacceptable d'“éliminer” une personne, aussi petite soit-elle, pour résoudre un problème. C'est comme engager un tueur à gages pour résoudre un problème. »

Combattant pas poli

Le tollé ne s’est pas fait attendre, même dans les médias qui penchent vers le camp bourgeois : « Bild.de » a parlé d’une « comparaison perfide ». Le « Frankfurter Allgemeine Zeitung » a même voulu être « choqué » et a demandé s’il restait quelque chose de sacré pour ce pape ? François avait déjà répondu à cette question depuis longtemps. Même dans le même discours. Parce que pour Dieu « tout homme » est « digne du sang du Christ » (cf. 1 P 1, 18-19), l’homme doit lui aussi valoriser chaque vie. Celle des autres comme la sienne. Car : « Ce que Dieu a tant aimé ne doit pas être méprisé ! », a dit François.

De plus, le « Pape de l’autre côté du monde », qui aimait utiliser le langage brut des gens ordinaires et prenait rarement la peine de flatter les oreilles des érudits et des intellectuels avec des mots soigneusement choisis et des formulations euphoniques, a également révélé les raisons du manque de volonté de considérer chaque vie humaine comme un « don de Dieu ». Outre la « peur » des gens d’aujourd’hui de devoir quitter leur zone de confort individualiste, que le Pape trouve encore « compréhensible », c’est surtout la poursuite de « l’argent », du « pouvoir » et du « succès » qui les conduit à « rejeter la vie ».

Un enfant est toujours un cadeau

Une triade dans laquelle François voyait « les idoles de ce monde ». Quiconque juge la vie selon ces « faux critères » ne peut pas l’apprécier suffisamment. Car la « seule véritable mesure de la vie », selon le Pape, est « l’amour avec lequel Dieu aime chaque vie humaine ».

Dans ses discours du Nouvel An au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, François a également évoqué à plusieurs reprises la protection de la vie humaine. Par exemple, le 8 janvier 2024, lorsqu’il a vivement critiqué non seulement l’avortement mais aussi la pratique de la maternité de substitution. « Le chemin de la paix », a déclaré le Pape, « exige le respect de la vie, de toute vie humaine, à commencer par celle de l’enfant à naître dans le ventre maternel, qui ne doit être ni éliminée ni transformée en objet de commercialisation. » « Dans ce contexte », il considère également que « la pratique de la maternité de substitution est répréhensible », car elle « porte gravement atteinte à la dignité de la femme » et de l’enfant et repose sur « l’exploitation des difficultés matérielles de la mère ».« Un enfant » est « toujours un cadeau » et « jamais un objet contractuel ». « J'exhorte donc la communauté internationale à plaider en faveur d'une interdiction mondiale de cette pratique. La vie humaine doit être préservée et protégée à chaque instant de son existence. Parallèlement, je constate avec regret que, notamment en Occident, se répand une culture de la mort qui, au nom d'une compassion feinte, cible les enfants, les personnes âgées et les malades », a déclaré François.

Contre les « colonisations idéologiques »

Dans des occasions comme celles-ci, le Pontife, qui dans ses discours et ses sermons se contentait habituellement de ce qui était accessible à l'expérience quotidienne des masses de croyants, a également pu dérouler des panoramas entiers : « Le chemin de la paix », a écrit le Vicaire du Christ aux diplomates réunis, « exige le respect des droits de l'homme, tels qu'ils sont formulés simplement et clairement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous avons récemment célébré le 75e anniversaire. » Bien qu’il s’agisse de « principes rationnellement plausibles et généralement acceptés », « les tentatives des dernières décennies d’introduire de nouveaux droits qui ne correspondent pas entièrement à ceux initialement définis et ne sont pas toujours acceptables » ont conduit à une « colonisation idéologique ».

Cependant, la « colonisation idéologique », dans laquelle « la théorie du genre joue un rôle central », est non seulement « très dangereuse » « parce que, avec sa prétention à rendre tout le monde égal, elle efface les différences », mais aussi « ne sert pas à créer la paix », mais conduit plutôt à « des blessures et des divisions entre les États ».Alors que ses prédécesseurs, Jean-Paul II et Benoît XVI, avaient systématiquement défini la « culture de la vie » et la « culture de la mort », François a parlé, de manière moins élégante, d’une « culture du jetable », établissant ainsi de nouvelles normes. Si tel avait été son calcul, cela aurait fonctionné. Il n’y a pratiquement pas eu de « conférence de presse éclair » au cours de laquelle aucun journaliste n’a interrogé le pape sur sa position connue de longue date sur l’avortement ou l’euthanasie.

Si on y regarde de plus près, ce n’était en aucun cas original, mais simplement catholique. En substance, François répétait simplement, à sa manière, plutôt désinvolte, ce que l’Église avait enseigné depuis le début : parce que chaque être humain est l’« imago Dei », l’image de Dieu, et parce que Dieu s’est fait homme dans le Christ pour racheter l’humanité déchue, chaque vie humaine est sacrée. Par conséquent, quiconque tue un autre être humain pour des raisons autres que la légitime défense, l’aide à se suicider ou refuse de lui apporter une aide raisonnable, pèche en fin de compte contre Dieu.

Dignité de la conception à la mort naturelle

Le 1er janvier de cette année, solennité de la Mère de Dieu et Journée mondiale de la paix, le pape François en a donné un témoignage très éloquent. Dans son homélie lors de la célébration de la Sainte Messe dans la Basilique Saint-Pierre, il a dit, entre autres : « Confions cette nouvelle année, qui commence maintenant, à Marie, Mère de Dieu , afin que nous aussi, comme elle, nous apprenions à trouver la grandeur de Dieu dans la petitesse de la vie ; afin que nous apprenions à prendre soin de chaque créature née d'une femme, en gardant avant tout, comme le fait Marie, le don précieux de la vie : la vie dans le sein maternel, la vie des enfants, la vie des souffrants, des pauvres, des personnes âgées, des solitaires, des mourants. »

À l’occasion de la Journée mondiale de la paix, « nous sommes tous appelés à restaurer la dignité de la vie de chaque personne « née d’une femme ». C’est « la base fondamentale pour construire une civilisation de paix ». Et parce que c’est le cas, il appelle à « un engagement ferme en faveur du respect de la dignité de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle, afin que chaque personne puisse aimer sa vie et envisager l’avenir avec espoir. »

Pèlerins de l'espoir

En conséquence, le pape François a fait modifier le « Catéchisme de l’Église catholique ». Alors que le paragraphe 2267 du Code, dans lequel la « peine de mort » n'était pas complètement rejetée, était auparavant libellé comme suit : « Dans la mesure où des moyens non sanglants suffisent à défendre la vie humaine contre les agresseurs et à sauvegarder l'ordre public et la sécurité humaine, l'autorité doit recourir à ces moyens, car ils correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité humaine » (CCC, 2267 ancien), depuis 2018, ce qui suit s'applique : « Pendant longtemps, le recours à la peine de mort par l'autorité légitime – après une procédure légale régulière – a été considéré comme une réponse appropriée à la gravité de certains crimes et un moyen acceptable, bien qu'extrême, de sauvegarder le bien commun. Aujourd'hui, on prend de plus en plus conscience que la dignité de la personne n'est pas perdue, même lorsqu'une personne a commis les crimes les plus graves. En outre, une nouvelle compréhension de la finalité des sanctions pénales par l'État s'est répandue. Enfin, des systèmes de détention plus efficaces ont été développés, qui garantissent la bonne défense des citoyens, sans pour autant priver définitivement le délinquant de la possibilité de se réformer. » C’est pourquoi, à la lumière de l’Évangile, l’Église enseigne que « la peine de mort est inadmissible parce qu’elle viole l’inviolabilité et la dignité de la personne » (cf. Lc 23, 40-43), et elle œuvre résolument pour son abolition dans le monde entier » (CEC 2267 nouveau).

Dernier point, mais non des moindres : comme aucun pape avant lui, François a fréquemment accordé des audiences aux organisations pro-vie et a adressé ses salutations aux « marches pour la vie » qu’elles organisaient à travers le monde. Il n’a pas été impressionné par les tentatives de les qualifier de « nouvelle droite ». Car comme beaucoup de militants pro-vie, le pape, qui a appelé l'Église à aller jusqu'aux marges, savait que le cœur du mouvement n'est pas les vierges, mais souvent des femmes et des hommes qui ont eux-mêmes été touchés par des avortements dans leurs vies antérieures et qui ont pu faire l'expérience libératrice que la miséricorde de Dieu est encore plus grande que sa justice. S’il en était autrement, presque personne n’aurait de raison d’espérer, et le « pèlerin de l’espérance », comme François se le voyait lui-même, serait une farce plutôt qu’un modèle à l’aune duquel les gens peuvent se mesurer et s’orienter sur leur chemin vers Dieu.

Lien permanent Catégories : Actualité, Défense de la Vie, Doctrine, Eglise, Politique, Société 0 commentaire -

Revenir au vrai sens de la miséricorde divine

De Luisella Scrosati sur la NBQ :

Retour au vrai sens de la miséricorde de Dieu

Dieu veut toujours pardonner, c'est l'homme qui parfois lui résiste et le rejette. Pour cette raison, il n’existe pas d’obligation présumée de toujours se conformer. Le prochain pape devra donc corriger25_04_2025

En vue du prochain Conclave, nous publions une série d'articles approfondis inspirés du document signé par Dèmos II https://lanuovabq.it/it/lidentikit-del-prossimo-papa-gli-appunti-di-un-cardinale (un cardinal anonyme) qui fixe les priorités du prochain Conclave pour réparer la confusion et la crise créées par le pontificat de François.

La miséricorde de Dieu est le souffle de l’âme ; Sans elle, personne n’est sauvé, ni personne ne peut espérer le salut. « Misericordias Domini in æternum cantabo » (Ps 88, 2) : la vie éternelle sera un hymne perpétuel à la miséricorde de Dieu, qui ne nous a pas laissés esclaves du péché, mais nous a pardonnés et renouvelés par le Sang versé du Fils de Dieu et nous a fortifiés par le Corps offert du Seigneur.

Comme l'a enseigné saint Jean-Paul II, le mystère de la Rédemption est le mystère de la justice qui naît de la miséricorde et conduit à la miséricorde : « Dans la passion et la mort du Christ - dans le fait que le Père n'a pas épargné son Fils, mais l'a « traité comme péché pour nous » - s'exprime la justice absolue, car le Christ subit la passion et la croix à cause des péchés de l'humanité. Il s’agit même d’une « surabondance » de justice, car les péchés de l’homme sont « compensés » par le sacrifice de l’Homme-Dieu. Or, cette justice, qui est proprement une justice « faite sur mesure » par Dieu, naît tout entière de l’amour : de l’amour du Père et du Fils, et porte du fruit tout entier dans l’amour » ( Dives in misericordia , 7). La fausse opposition entre miséricorde et justice se dissout dans cette justice divine qui « naît de l'amour et s'accomplit dans l'amour » et restitue à l'homme cette « plénitude de vie et de sainteté qui vient de Dieu » ( Ibidem ) et cautérise « la racine même du mal dans l'histoire de l'homme » ( Ibidem , 8).

Nous trouvons ainsi à la fois une relation mutuelle entre la miséricorde et la justice, et une opposition totale entre la miséricorde et le mal, de sorte que l'œuvre de la miséricorde divine ne consiste pas à excuser les péchés de l'homme, mais à le régénérer à la vie de la grâce. Toute la vie et l’action de l’Église sont la proclamation et la réalisation de cette justice divine miséricordieuse, ou, si vous préférez, de la juste miséricorde. La passion et la mort du Christ annoncent la volonté salvifique universelle de Dieu (cf. 1 Tm 2, 4) : personne, si grand soit son péché, n’est exclu de l’offre de ce pardon et de cette régénération. Il est donc entendu que la miséricorde ne détruit pas la justice, mais la rétablit et la perfectionne ; afin qu'elle ne se limite pas à déclarer juste le pécheur qui l'accueille, mais qu'elle le rende véritablement tel.

Dans l’enseignement constant de l’Église, il a toujours été clair que cette vérité extraordinaire est offerte à l’homme, selon la nature de ce dernier, c'est-à-dire dans le plein respect de sa liberté. Et la raison en est très simple : le salut de l’homme n’est rien d’autre que « cet amour de Dieu […] répandu dans nos cœurs » (Rm 5, 5), qui nous rend capables d’aimer en retour. Et il n’est pas possible d’aimer à nouveau sans liberté. L’homme n’a pas d’autre but que d’aimer Dieu de tout son être et le salut réside précisément dans cette capacité retrouvée d’aimer, sous l’influence de la grâce divine et du concert des vertus théologales et cardinales et des dons du Saint-Esprit. La grâce qui meut, soutient, purifie et élève est toujours une grâce offerte à l'homme, appelé à correspondre à ces mouvements intérieurs par son adhésion : comme on le sait, la grâce n'enlève pas la nature, mais la purifie et la perfectionne.

Au cours de ce pontificat, nous avons été témoins à plusieurs reprises de déclarations verbales et d’expressions écrites parfois ambiguës et parfois carrément erronées, qui ont créé la confusion parmi les fidèles, conduisant à penser que le salut est une œuvre unilatérale de Dieu et provoquant un rapprochement dangereux avec la conception luthérienne du salut dans la double hypothèse de la sola fide et de la sola gratia . Il devient plus que jamais nécessaire de réitérer le principe brillamment résumé par saint Augustin : « Sans ta volonté, la justice de Dieu ne sera pas en toi. Sans doute, la volonté n'est que la tienne, la justice n'est que celle de Dieu. Sans ta volonté, la justice de Dieu peut être là, mais elle ne peut être en toi si tu es contre elle [...]. C'est pourquoi, celui qui t'a formé sans toi ne te rendra pas juste sans toi » ( Discours , 169, 11. 13).

Dieu veut toujours pardonner, mais son pardon n’atteint pas toujours les hommes , à cause de leur résistance à la repentance. La repentance est obtenue par la grâce, mais c’est en même temps un acte de l’homme qui rejette le péché, reconnaît sa culpabilité et se tourne vers la miséricorde de Dieu. Elle entraîne inséparablement avec elle la volonté de ne plus pécher ; Sans cette volonté, le péché continue de s’accrocher au cœur de l’homme. C’est donc une contradiction de croire que le pardon divin puisse entrer « de force » dans le cœur d’un homme qui garde ce cœur fermé à la miséricorde par l’attachement au péché ; ce serait comme dire que la miséricorde divine force l’homme à l’acte libre d’amour.

C'est pourquoi une attention particulière a été portée aux ambiguïtés concernant le devoir présumé du confesseur d'absoudre toujours , ainsi qu'à la possibilité d'admission à l'Eucharistie de personnes qui continuent à vivre more uxorio, selon l'interprétation de l'exhortation post-synodale Amoris Lætitia.C'est ce qu'a donné la Lettre des évêques de la région de Buenos Aires du 5 septembre 2016, une interprétation que le pape François a soutenue dans la lettre du même jour adressée à Monseigneur Sergío Alfredo Fenoy.

Il s’agit de positions qui mûrissent sur la base erronée du pardon comme acte unilatéral de Dieu, indépendamment de la réponse de l’homme, et qui révèlent en même temps une conception incohérente et déficiente de l’Église. L'accent a été mis sur la réduction de la responsabilité des personnes, sur l'éventuel manque de pleine conscience et de consentement délibéré, ce qui diminuerait, voire éliminerait, la responsabilité de la personne dans un acte pécheur. De cette réduction de responsabilité dériverait la possibilité, dans certains cas, d’absoudre et par conséquent d’admettre à la communion eucharistique des personnes qui continuent à vivre dans une situation objective de péché.

Suivre cette voie signifie déformer le sens de la réalité de l’Église et de l’absolution sacramentelle. Tout d’abord, parce que l’Église se prononce sur ce qui est manifeste, dans la mesure où cela contredit la loi de Dieu et la discipline de l’Église. Et cela parce que le chrétien appartient à l’Église visible, avec laquelle il est appelé à se réconcilier. La confession sacramentelle n’est en effet pas en premier lieu le « lieu » où se joue la relation entre la conscience personnelle et Dieu ; le sacrement de pénitence est au contraire le lieu où le pénitent s'approche de Dieu à travers l'Église et en tant que membre de l'Église. Le forum sacramentel ne coïncide pas avec le forum de la conscience ; et c'est pour cette raison que l'Église laisse ce dernier au jugement infaillible de Dieu – un forum qui inclut aussi la question du degré de conscience de l'homme dans l'accomplissement d'un acte moralement répréhensible – tout en se réservant le jugement sur ce qui est manifeste.

Par conséquent, si le pénitent ne manifeste pas une volonté sincère de se détacher d'une conduite pécheresse, le confesseur a le devoir de différer l'absolution sacramentelle, sans que cela implique un jugement sur le degré de conscience de la personne. De même, l’Église a le devoir de refuser les sacrements à ceux qui vivent une situation de péché public manifeste, précisément parce qu’elle met en évidence une incompatibilité objective entre la conduite publique de la personne et les commandements de Dieu et de l’Église. S'écarter de cette logique signifie nécessairement ne plus comprendre la réalité de l'Église comme société visible, aboutissant entre autres à la présomption de croire que l'on peut connaître quelle est la situation intérieure du pénitent, en « mesurant » sa conscience.

Il devient donc urgent et nécessaire de réitérer ces principes fondamentaux et de revenir à la mesure du saint Évangile, qui annonce la miséricorde de Dieu en même temps que la nécessité de la conversion et de la pénitence : « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle » (Mc 1, 15). -

Le Nigéria est en train de devenir une immense morgue nationale (Évêque Kukah)

Lu sur The Sun (Nigeria) :

Le Nigéria est en train de devenir une immense morgue nationale – Évêque Kukah

L'évêque catholique du diocèse de Sokoto, Mgr Matthew Kukah

De Shafa'atu Suleiman, Sokoto

Dans son message de Pâques pour 2025, l'évêque Matthew Hassan Kukah du diocèse catholique de Sokoto a lancé un avertissement terrible sur l'état du Nigeria, décrivant le pays comme devenant progressivement une « immense morgue nationale » en raison de l'insécurité et de la violence qui y règnent.

Selon l’évêque Kukah, la nation « atteint un point de rupture » alors que des citoyens innocents sont kidnappés et détenus dans des conditions inhumaines, et qu’un « sombre voile de mort » plane sur le pays.

Il a exhorté le président Bola Tinubu à « nous faire descendre de cette croix du mal » et à redonner espoir à la nation.

L'évêque reconnaît que, même si l'administration actuelle n'est pas à l'origine de cette crise, elle a la responsabilité d'y remédier. Il ajoute que la culture omniprésente de cynisme et de désespoir parmi les citoyens témoigne du besoin urgent d'un regain d'espoir et d'une gouvernance efficace.

« Il est temps maintenant de raviver et de renouveler cet espoir », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de la foi pour surmonter l’adversité.

« Nous sommes aujourd’hui confrontés à un dilemme, et la question est simple : la persistance de l’insécurité est-elle le signe d’un manque de capacités de nos hommes et femmes en uniforme, ou est-ce la preuve que ceux qui sont au sommet récoltent les fruits du financement de leur propre machine de guerre ? »

Permettre à cette insécurité de perdurer compromettra toute forme de bonne volonté défendue par ce gouvernement ou tout autre gouvernement nigérian. Nous avons tous les ingrédients pour créer un mélange toxique de violence susceptible de devenir incontrôlable.

Il a déploré la façon dont la frustration a pénétré tous les pans de la société, d’autant plus que le gouvernement et ses agences de sécurité semblent être devenus en grande partie spectateurs de la danse de la mort qui s’est emparée du pays.

L'évêque a rappelé aux fidèles chrétiens que la résurrection de Jésus permet aux chrétiens d'affronter les défis de la vie avec confiance.

À Pâques, rappelons-nous que la loi du Seigneur est inscrite dans nos cœurs (Romains 2:15). Les difformités structurelles, les iniquités et la corruption de notre pays ne doivent pas nous inciter à baisser la garde.

« Voyez, nous sommes la lumière du monde, une ville perchée sur une colline. Nous sommes dotés de la lumière du Christ pour chasser les ténèbres qui menacent d'engloutir notre pays. Renouvelons collectivement notre engagement et notre espoir de bâtir une société selon l'esprit de notre Créateur. »

Lire aussi : Nigeria : 200 chrétiens tués pendant la Semaine sainte

Lien permanent Catégories : Actualité, Christianisme, Eglise, International, Politique, Témoignages 0 commentaire -

François, ce pape qui donna le tournis aux catholiques

De Louis Daufresne sur La Sélection du Jour :

Pape François : qui sommes-nous pour juger ?

Mort le lundi de Pâques à l'âge de 88 ans, le pape François (1936-2025) aura mené son pontificat jusqu'à l'apogée christique de la Résurrection. Ce pape jusqu'au dernier souffle aura aussi été le pape des « premières fois » (jésuite, non européen et d'Amérique latine). Il se sera montré dur avec les siens et tolérant envers les autres. Promouvant une Église pour les « périphéries existentielles » – c'est-à-dire allant chercher ceux qui ne la fréquentent pas, Jorge Bergoglio déplut aux fidèles du noyau – ceux qui la font vivre. En douze ans de règne, le pape François illustra le grand basculement démographique des âmes, passées au Sud global. Ce pape à la fois drôle et brutal, jovial et bourru, ne se laissa point enfermer dans les murs du Vatican. Ni théologien audacieux, ni liturge accompli, ce pasteur de choc frappa le monde par ses gestes prophétiques et sa communication imprévisible. Double inversé de Donald Trump, il inventa le papulisme. Au nom de l'évangile, François donna le tournis aux catholiques.

Quand Jorge Bergoglio hérite de la charge de Pierre à 76 ans (13 mars 2013), on se dit très vite que l'Europe a perdu le pape. En renonçant, Benoît XVI avait déjà fait abdiquer le Vieux continent, dominateur, intellectuel, blanc et usé. Du sang neuf arrivait. Son successeur, peu initié à ce que l'Europe représente, la recouvrit du linceul de son indifférence. Son magistère de la miséricorde et de la consolation allait même la culpabiliser de vouloir rester ce qu'elle est. Nul ne perçut la limite de sa rhétorique de l'accueil. Les catholiques européens devaient se retrouver en porte-à-faux : croire ou mourir ? Leur foi faisait la guerre à leur identité. Conflit inédit. Depuis la Révolution, Rome était leur capitale de cœur. Elle devenait la tête-de-pont de « l'invasion migratoire ».

Ce discours émergea dès que le pape François posa son premier geste, décisif : le 8 juillet 2013, sur l'île italienne de Lampédouse (La Dépêche), il s'inspira de la fameuse image de Jean-Paul II au Mont Nébo contemplant la Terre promise (mars 2000) : la Méditerranée devait cesser d'être un cimetière et l'Europe devait continuer d'être un Eldorado. Sa croisade contre la « mondialisation de l'indifférence » et la « culture du déchet » marquera tout son pontificat. Lui, dont les parents, embarqués vers le Nouveau monde, avaient failli périr dans un naufrage, choisit son camp : à la citadelle du Vatican, qui reste sertie de murailles, il oppose le paradigme de la mobilité, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'institution : il faut que ça bouge, pour que tout respire et palpite, en écho à ce que le monde vit et désire. Benoît XVI était pessimiste, François sera optimiste. Bien sûr, il ne contesta point que le droit des nationaux est supérieur à celui des étrangers, que les migrants doivent respecter les lois et coutumes indigènes, qu'il faut combattre la corruption endémique des pays de départ. Mais ce message-là ne passa point dans les media ou pas assez. Sans doute parce que cet Argentin pense que le mélange des cultures est positif en soi, ce dont témoigne son escapade aux Rencontres méditerranéennes à Marseille (septembre 2023), porte d'entrée de toutes les influences sudistes.

Cette conviction commande un mouvement : lecteur de Léon Bloy, il aspire à irradier et à porter la parole des damnés de la Terre. L'Église ne vaut que si elle tournée vers les autres, et les autres, ce sont les pauvres. François assomme la Curie, fustige les quinze maux qui la rongent (2014, La Croix), autant qu'il la secoue (2014, Aleteia). En privant les fonctionnaires du Vatican de leur prime, il les fouette jusqu'au sang. Après tout, le rouge cardinalice est celui du martyre, pas des grands crus ! Nous sommes tous migrants, tous naufragés sur cette Terre où, sans mode d'emploi, chacun doit aider l'autre à poser le pied sur la rive du Royaume. Seul ce mouvement-là, perpétuel, compte.

À ses yeux, l'évangile n'est pas un grimoire mais un manuel de survie. Les frontières lui font obstacle si elles bétonnent l'indifférence des nantis. Le soin de l'autre, des bébés comme des aînés ou des migrants, telle est sa ligne. Il azimute la loi autorisant les « tueurs à gages » que sont les avorteurs, lors d'un déplacement mémorable à l'Université de Louvain (2024, BFMTV), au point que des catholiques belges, déjà subclaquants, se font débaptiser avant, sans doute, de se faire euthanasier.

Rien n'est plus étranger au pape François que la zone de confort : elle rime avec culture de mort. Celle-ci touche à tout ce qui est bio. Là aussi, il faut penser global. Ce sera l'encyclique Laudato Si' (2015, Laudato Si Movement), son texte le plus visionnaire sur l'écologie intégrale. Ici, c'est l'épithète qui importe. Dix ans après, cette réflexion attend le débat qu'elle mérite mais les milieux politiques, veillant sur leur boutique, ne sont pas près de partager. Pour beaucoup, la mort de Dieu est actée depuis longtemps, et le pape reste un diable réactionnaire qui sort de la boîte d'une histoire révolue et honteuse. Et on ne dîne pas avec le diable. Dit « progressiste », François ne sera jamais récompensé par les élites et les zélotes de la post-modernité. C'est la limite de ce courant : pour les progressites, l'Église aura beau donner tous les gages, elle n'ira jamais assez vite ni jamais assez loin.

Qu'à cela ne tienne : l'apôtre ne renonce pas. Il se dit que François Hollande n'entre jamais dans une église. L'ancien président rencontre le pape dans « un moment familier et singulier. (…) À la fin de l'entretien, alors qu'il n'ignorait rien de mon rapport à la religion, il m'a donné un chapelet avec un sourire complice », se souvient-il (2016, Paris-Match). Comment ce geste chemine-t-il dans les cœurs ? Nul ne le sait et c'est tant mieux. Pour agir ainsi, le pape François invite à oser. Aux jeunes, il dit : « Sortez du canapé, mettez le bazar, ne passez pas au mixeur la foi de Jésus-Christ » (JMJ de Rio, 2013, La Croix). L'évangile prime sur la doctrine, sans la renier. Le premier s'appuie sur la seconde. Confondre les priorités, c'est se fossiliser : François ne se laisse pas dicter sa conduite par les protocoles humains. Il garde sa liberté ancrée en Dieu quand il préfère Sainte-Marthe à l'appartement (pourtant modeste) du palais apostolique.

Proximité ou démagogie ? Sa question rhétorique bouscule quand il dit que « si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger ? » (2013, Le Point). Que cherche-t-il ? De belles âmes y voient l'agenda LGBT. Lui pense à la femme adultère. Pendant le confinement, il aide des prostituées transsexuelles vouées à une grande misère (2020, Aleteia). Que cherche-t-il encore quand il passe un coup de fil à Mario Rega, 12 ans, aveugle de naissance ? La réponse est simple : il veut que nous fassions la même chose. Quand le téléphone sonne, le mot « anonyme » s'affiche sur l'écran (Zenit). Sa communication en prise directe est celle que tout catho lambda doit avoir.

Ce style hors cadre déplaît au camp dit « conservateur ». Le « pape des non-catholiques », craint à l'intérieur et adulé à l'extérieur, joue un jeu dangereux. Sur les mœurs, l'Église multiséculaire glisse à toute vitesse sur la pente de l'inclusivisme. Ses gestes, même strictement pastoraux, sont vus comme des concessions voire des capitulations devant l'esprit du monde. Ainsi l'accès à la communion des divorcés remariés dans Amoris Laetitia (2016, Vatican News) jette le trouble quand il écrit qu'« il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante ».

La seconde partie du pontificat, axée sur une synodalité aux ambitions oiseuses, ne fera que cliver et désorienter : les progressistes sont déçus par des annonces qu'ils perçoivent sans lendemain ; les conservateurs sont crispés par des annonces dont ils redoutent le lendemain. On frise le schisme avec l'église catholique allemande dont le chemin synodal légitime l'onanisme, rejette l'altérité homme-femme dans la morale sexuelle, bénit des unions de même sexe, déjà répandue en Allemagne, ordonne les femmes ou les hommes mariés, fait participer les laïcs aux élections épiscopales, etc. François recule et bouge en même temps : il approuve l'ouverture de la bénédiction aux couples homosexuels, hors liturgie (2023, TV5 Monde). Les LGBT ont un pied dans la porte sainte. Symboliquement, la citadelle romaine craque lors du synode des jeunes : le sigle apparaît pour la première fois dans un document de préparation de cet événement organisé à Rome (2018, France Info).

Pendant que des minorités hostiles avancent, des fidèles de seconde zone se sentent délaissés et punis. Cela fait penser à la parabole du fils aîné et du fils prodigue. Du vivant de Benoît XVI, le pape François revient sur le motu proprio Summorum Pontificum libéralisant la messe dite « en latin » dos au peuple (2007). L'initiative papale Traditionis custodes (2021) s'emploie à les sortir de ce régime d'exception dont ils usaient pour rejeter le concile Vatican II. Philippe de Villiers parle de persécution. Lundi de Pâques, le jour même de son trépas, le Vendéen fustigea le « pape woke » : à ses yeux, François déconstruisait l'Église, la France, l'Occident. Cette caricature trahit la violence d'un ressenti partagé par un J.D Vance dans son discours de Munich. Jamais l'Argentin n'eut une parole forte dans la bataille culturelle, civilisationnelle, sécuritaire, que livrent les petites troupes de la vieille chrétienté dans un milieu doublement hostile, prises en tenaille par une islamisation conquérante et une laïcisation agressive. L'identité des Amazoniens ou des Timorais semblaient lui importer davantage. Or, l'Europe, quand il accède au trône de Pierre, est déjà une périphérie. Elle le deviendra encore plus avec lui puisque le Vieux continent ne compte plus que 39,2 % des cardinaux en âge de voter, contre 52 % en 2013 (Le Grand Continent) !

Pour le pape François, la tradition vient d'ailleurs. Elle se vit à travers la piété populaire, ne se confond pas avec la réplication d'un modèle passé ou la référence à des usages mondains ou à des pierres blondes. L'Argentin refusa la photo avec un Emmanuel Macron pavoisant devant Notre-Dame de Paris. Rétif à l'idée de se faire récupérer par un régime constitutionnalisant l'IVG, Jorge Bergoglio préféra les douceurs de la « laïcité douce » – qui laisse la foi s'épanouir dans la vie des gens. A l'heure du bilan, comment résumer ? Et surtout, qui sommes-nous pour pouvoir juger correctement tout cela ?

Le pape François était-il un Trump de gauche ?

-

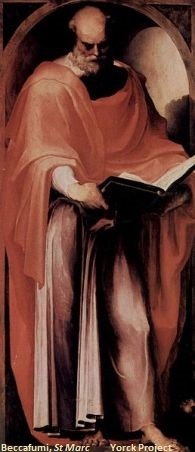

Saint Marc l'Evangéliste (25 avril)

Du

(archive du 25 avril 2017) St Marc (P. Bernard)

Nous fêtons avec joie et reconnaissance, en ce 25 avril, l’évangéliste Saint Marc, que Benoît XVI appelle « le collaborateur de Pierre». Le Père, avec énergie, nous a souvent rappelé que St Marc ne doit pas être confondu avec Jean-Marc, qui a accompagné Saint Paul et Saint Barnabé dans leur premier voyage apostolique. Pour la Bse Anne-Catherine Emmerich, il s’agit de deux hommes bien distincts.

La Tradition ne nous a pas transmis beaucoup d’éléments sur la vie de Saint Marc. ACE dit qu’il habitait dans le Nord de la Terre Sainte et qu’il a été un disciple de Jésus mais qu’il n’était pas toujours avec Jésus. Il fut l’un de ceux qui se scandalisèrent lorsque Jésus dit qu’il fallait manger sa chair et boire son sang. Il se scandalisa aussi de la folie de Marie Magdeleine oignant Jésus avec un parfum très cher ! Il abandonna les disciples après l’arrestation de Jésus et ne revint qu’au moment de l’apparition de Jésus sur la montagne.

Il accompagna souvent St Pierre ensuite puis mourut martyr à Alexandrie. Papias disait : Marc, qui avait été l'interprète de Pierre, écrivit exactement tout ce dont il se souvint, mais non dans l’ordre. Il ne se souciait que d'une chose : ne rien omettre de ce qu'il avait entendu, et ne rien rapporter que de véritable. Saint Irénée écrit qu'après la mort de Pierre et de Paul, Marc, disciple et interprète de Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce qui avait été prêché par Pierre (Contra haereses, Livre III, chapitre I, 1). Tertullien attribue à Pierre ce que Marc a écrit (Adversus Marcionem, Livre IV, chapitre V). St Clément d'Alexandrie et Origène soulignent le scrupule de St Marc d’écrire selon ce que Pierre lui avait enseigné. Le grand saint Jérôme parle de Marc, l’interprète de l'apôtre Pierre et le premier évêque d'Alexandrie. Le témoignage d’Eusèbe de Césarée est important : Pierre établit aussi les églises d'Egypte, avec celle d'Alexandrie, non pas en personne, mais par Marc, son disciple. Car lui-même pendant ce temps s'occupait de l'Italie et des nations environnantes ; il envoya don Marc, son disciple, destiné à devenir le docteur et le conquérant de l'Egypte.

Pourquoi l’évangile selon Saint Marc est-il symbolisé par le lion ? Parce que, d’une part, le lion fait partie des quatre bêtes de la vision d’Ezechiel (1,10), et de Saint Jean (Ap 4,7-8) et que, d’autre part, l’évangile selon Saint Marc commence par la prédication de Jean-Baptiste dans le désert dont le lion est l'animal.

En cette Fête de l’évangéliste Saint Marc, nous devons encore rappeler le primat du témoignage des évangélistes, qui est fondamental pour notre Foi. Comme nous l’Eglise le rappelle, en ce temps pascal, la Foi chrétienne ne se fonde pas sur une idéologie mais sur les faits réels de l’Histoire du Salut ! Le Père et Monsieur Gérard Soulages ont combattu les graves erreurs modernistes de notre temps, qui niaient l’historicité des évangiles. Benoît XVI a donné un enseignement lumineux dans son livre en trois tomes sur Jésus de Nazareth. L’historicité des évangiles ne devraient plus être remise en question, étant donné qu’un document dogmatique du Concile Vatican II, Dei Verbum, affirme avec autorité : « Notre sainte Mère l'Eglise a tenu et tient fermement et avec la plus grande constance, que ces quatre Evangiles, dont elle affirme sans hésiter l'historicité, transmettent fidèlement ce que Jésus le Fils de Dieu, durant sa vie parmi les hommes, a réellement fait et enseigné pour leur salut éternel, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel… Les évangélistes sont des apôtres ou des hommes évangéliques (DV 18). Ils sont donc témoins oculaires et serviteurs de la Parole. Saint Marc n’est pas un apôtre, mais il est le témoin fidèle de Pierre, le chef des apôtres. Il n’a transmis scrupuleusement que ce que Pierre enseignait avec l’autorité du grand témoin qu’il était, selon ce que Dei Verbum enseigne : Que ce soit à partir de leur propre mémoire et de leurs souvenirs, ou à partir du témoignage de ceux qui "furent dès le début ", ils composèrent leurs écrits dans le but de nous faire éprouver la "solidité" des enseignements que nous avons reçus (DV19). A la suite du Père, soyons fidèles et fermes pour transmettre cet autre enseignement du Concile qu’aucun exégète ou théologien n’a le droit de contester : « Toujours et partout l'Eglise a tenu et tient l'origine apostolique des quatre Evangiles. Ce que les apôtres, en effet, sur l'ordre du Christ, ont prêché, par la suite eux-mêmes et des hommes apostoliques nous l'ont, sous l'inspiration divine de l'Esprit, transmis dans des écrits qui sont le fondement de la foi, à savoir, l'Evangile quadriforme selon Matthieu, Marc, Luc et Jean (DV 18).

Concluons par la tradition conservée à Venise au sujet du corps de Saint Marc qui repose en cette ville : en 828, la ville de Venise en Italie se cherche un nouveau puissant protecteur céleste pour la protéger et pour remplacer saint Théodore afin de rivaliser avec Rome et son grand saint patron saint Pierre. Deux marchands vénitiens ravirent ses reliques sacrées dans la petite chapelle où elle se trouvait depuis sa mort. La basilique Saint-Marc de Venise a été spécialement construite pour les accueillir. Saint Marc devint ainsi le Saint Patron de Venise avec son lion comme symbole de la ville. Marc était venu évangéliser la région par bateau et avait fait naufrage dans la lagune qui allait donner naissance en 452 à Venise. Un ange lui était alors apparu et lui avait dit ces mots :" Paix sur toi Marc mon évangéliste, tu trouveras ici le repos." Remercions Saint Marc et, avec lui, soyons rigoureux pour ne transmettre dans notre prédication que ce que Jésus a réellement dit, réellement fait et ce qu’Il a réellement été : Notre-Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai Homme, le Sauveur.

Lien permanent Catégories : Au rythme de l'année liturgique, Eglise, Foi, Histoire, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -

Pape François : cinq paradoxes de son pontificat

D'

Pape François, cinq paradoxes de son pontificat

Paradoxal et incomplet. Le pontificat du pape François peut se résumer en ces deux mots. Le temps viendra de toutes les excellentes analyses susceptibles de nous aider à clarifier si la révolution du pape François a donné une direction à l'Église, ou s'il ne s'agissait que d'une tempête de douze ans dans un verre d'eau. En bref, de déterminer si les mentalités ont changé avec le pape François, ou si le pape était le seul révolutionnaire ; si les gens profitaient des changements qu'il a apportés, ou s'ils attendaient simplement que tout se passe autour de lui.

Lorsque le pape François est apparu pour la première fois depuis la loggia il y a douze ans , il était vêtu de blanc. Seulement, il est apparu sans la mozzarella rouge et il a parlé la langue du peuple avec un simple « Buonasera ». Il a d'ailleurs reçu la bénédiction du peuple – une des nombreuses interprétations sud-américaines auxquelles il allait nous habituer au fil du temps.

Mais le pontificat du pape François était-il un pontificat pour le peuple ?

Il s'agissait plutôt d'un pontificat pour le peuple, une catégorie quasi mystique typique du populisme latino-américain. Le pape pensait au peuple lorsqu'il s'associait aux mouvements populaires pour réclamer terre, abri et travail ; lorsqu'il soulignait la présence d'un Dieu qui accueille tout le monde ; lorsqu'il dénonçait les élites et soulignait que, depuis la périphérie, on voyait mieux le centre.

Mais en même temps, le pape François s'est comporté comme Juan Domingo Perón qui, en ôtant sa chemise avec les déshabillés, a montré qu'il était des leurs et a en même temps démontré qu'il ne l'était pas, car il s'est « abaissé » à leur niveau. Le pape François n'est pas allé à la périphérie. Il a créé un nouveau centre.

C'est là que réside le premier grand paradoxe. Son combat contre la cour papale, contre ce qu'il considérait comme l'État profond du Vatican, l'a conduit à créer un système différent, parallèle et tout aussi profond, à la différence près que le système autour du pape François, libéré des règles du formalisme et de l'institutionnalisation, était moins transparent que le précédent. Le pape François fut, d'une certaine manière, victime de sa réforme et victime des hommes qu'il avait choisis pour la mener à bien.

Le pape François décida de déplacer le centre d'influence de la Curie. Il le démontra par le choix des nouveaux cardinaux (en dix consistoires, à raison de près d'un par an). Il ne récompensa les curiens que lorsqu'ils étaient ses hommes – à quelques exceptions près au début de son pontificat – et il tendit à privilégier les sièges résidentiels secondaires, sauf s'il y avait des hommes de confiance dans les sièges importants. Il le démontra lorsque, après des années de discussions sur la réforme de la Curie, il mit en œuvre tous les changements en dehors des réunions du Conseil des cardinaux qu'il avait établi pour l'aider à élaborer la réforme curiale.

À bien y réfléchir, « victime » n’est probablement pas le bon mot.

Le pape François l’a démontré avec les procès importants du Vatican : visibles et presque humiliants dans les cas impliquant des personnes qui n’avaient plus sa confiance, comme celui sur la gestion des fonds du Vatican , qui impliquait le cardinal Becciu, ou celui du cardinal Cipriani Thorne, archevêque émérite de Lima ; invisibles et pas du tout transparents dans ceux impliquant des personnes qui avaient sa confiance, ou du moins son estime – les derniers cas, les plus sensationnels, ont impliqué le père Marko Rupnik et l’archevêque Zanchetta, tous deux protégés et même graciés même quand tout démontrait le contraire.

Sous le pontificat du pape François, tout était asymétrique, car tout se décidait en quelque sorte sur le moment. C'est le modèle de la réforme en cours : il y a d'abord eu l'ère des commissions, puis celle du motu proprio, et enfin celle des ajustements du motu proprio. Le plan était presque subversif et les moyens de le mettre en œuvre variaient selon la situation. On dit que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, et c'est vrai. Dans le cas des réformes, cependant, on constate un manque de planification à long terme ou, en tout cas, de compétence juridique nécessaire pour créer un système qui ne s'effondre pas.

Mais était-ce une véritable révolution ?

La réponse à cette question soulève un deuxième grand paradoxe. Le pape François souhaite changer les mentalités en partant des périphéries, mais ce faisant, il ne se contente pas de créer un nouveau centre . Il adopte plutôt le point de vue des élites qu'il combat. Il s'introduit dans la pensée occidentale à travers les thèmes les plus courants, tels que la question écologique, la traite des êtres humains du côté laïc, la question des divorcés remariés, le rôle des femmes et l'acceptation des homosexuels du côté doctrinal.

Ce sont tous des thèmes qui viennent du Premier Monde. Le Tiers-Monde – comme on l'appelait autrefois – désire vivre la foi. Les populations des périphéries désirent vivre la foi . Les populations d'Europe et d'Occident veulent sauver la planète. Les populations des pays en développement se préoccupent de leur survie, mais la foi chrétienne les y aide. Ce thème a connu une explosion dramatique lorsque le Dicastère pour la Doctrine de la Foi a publié la déclaration Fiducia Supplicans sur la bénédiction des couples irréguliers, presque entièrement rejetée par les régions chrétiennes auxquelles le Pape semblait s'adresser le plus souvent.

Dans ces situations, surgit le troisième paradoxe du pontificat : rendre universels les thèmes de l’Église (très) particulière d’Amérique latine.

Fiducia Supplicans a été publié lorsque le cardinal Victor Manuel Fernandez, nègre du pape, a pris la tête du Dicastère pour la doctrine de la foi. Le pape a attendu neuf ans avant de l'appeler à Rome, mais depuis sa nomination, il a marqué un tournant dans le discours.

La volonté de changer le récit était déjà manifeste dans la lettre insolite que le pape François adressa à Fernandez lorsqu'il le nomma préfet de l'ancien Saint-Office . Le pape y évoquait même les mauvaises pratiques du passé. Il s'agissait d'une déformation de l'histoire et d'une souillure d'une institution qui avait connu les limites de la nature humaine, mais qui portait aussi en elle la grandeur de la foi.

Fernandez a mis en avant des thèmes typiquement latino-américains, avec la publication continue de documents, responsa ad dubium, qui restaient auparavant confinés aux relations entre le Dicastère et l'évêque local . On parle même de fidèles qui refusent la communion par honte du jugement des pasteurs – un thème qui se transformera ensuite en demande de pardon pour la « doctrine utilisée comme pierre » au début du dernier Synode des évêques.

Ainsi, le pape François, qui souhaitait une « vision plus claire du centre » depuis les périphéries, a fini par porter tout le poids de son héritage et de sa déception dans la phase finale de son pontificat . On retrouve également une partie de ce sentiment dans la décision finale de dissoudre la Sodalitium Christiane Vitae, une société laïque dont le fondateur s'est rendu coupable d'abus . Cette décision est en dehors de la tradition de l'Église, qui cherche toujours à retrouver le bien dans les réalités de la foi. Elle s'inscrit néanmoins dans le contexte du renversement de la « guerre » vécue en Amérique latine après le Concile Vatican II.

Le quatrième paradoxe réside précisément dans le style de gouvernement .

C'est un pape qui veut cheminer en « évêque avec le peuple », mais qui, en fin de compte, prend seul toutes les décisions. Durant le pontificat du pape François, cinq synodes ont été célébrés (le dernier étant divisé en trois parties), et l'Église a été placée en état de synode permanent. En fin de compte, cependant, cette synodalité est plus affichée que pratiquée . Le pape a d'ailleurs accueilli favorablement le document final du synode, approuvant sa publication comme s'il s'agissait d'un document magistériel.

Au cours de ces douze années, cependant, le pape François n'a pas pris une seule décision qui se soit révélée synodale. Il a longuement parlé du Synode – mais son approbation du document final cette dernière fois était motivée par le fait que lui, le pape François, l'avait approuvé – mais il n'a accordé que très peu de choses au Synode. Lors du dernier Synode, le pape François a nommé dix groupes d'étude qui continuent de se réunir sur les questions les plus controversées. Il les a retirés du Synode.

Le cinquième paradoxe concerne la transparence .

Jamais un pape n'a autant parlé de lui-même, même dans quatre livres autobiographiques ces deux dernières années et des dizaines d'entretiens, accordés avec une générosité toujours plus extraordinaire et toujours en dehors du giron catholique. Et pourtant, nous savons très peu, voire rien, de ce pape. Nous ne connaissons pas la période du « désert » où les jésuites l'ont envoyé à Córdoba et l'ont isolé. Nous ignorons son comportement pendant la dictature argentine . Nous ignorons même la profondeur de ses véritables études théologiques, même si diverses études ont tenté de lui attribuer l'influence de divers auteurs.

Enfin, il y a le grand paradoxe du pontificat lui-même : il a été aimé et haï dans une égale mesure .

Ce pontificat fut apprécié au départ, même dans ses efforts diplomatiques fructueux. Cependant, il fut finalement méprisé, peut-être parce que le bien du début n'était qu'un vestige du travail accompli par le passé, tandis que la fin était entièrement attribuable aux hommes de François. Un pontificat populaire au début, où les coups de génie communicatifs du pape laissèrent des slogans destinés à l'histoire. Un pontificat discret et presque invisible à la fin, où le pape François continua à répéter les mêmes concepts sans artifices de nouveauté.

Alors, quel est l’héritage du pape François ?

Au niveau gouvernemental, il faut reconstruire l'institution et la confiance en elle. Au niveau doctrinal, il faut surmonter les incertitudes théologiques et clarifier certains aspects . Mais il y a aussi la beauté des gestes grandioses, du pape François s'agenouillant de façon théâtrale pour entendre la confession, ou du pape qui se consacre sans cesse à la foule.

Il s’agit d’un héritage complexe et finalement inachevé.

Pourquoi inachevé, alors ? Parce que la dernière grande révolution du pape François a été la nomination d'une femme, sœur Raffaella Petrini, à la tête du gouvernorat. Mais le mandat de sœur Petrini vient à peine de commencer, et un pape suivant pourrait prendre une décision différente : à sa mort, tous les postes de la Curie deviennent caducs.

La dernière grande décision ayant été de dissoudre le Sodalitium Christianae Vitae, cette dissolution vient d'être « initiée » par la congrégation, et un pape ultérieur pourrait décider de ne pas la poursuivre. Le Dicastère pour la Doctrine de la Foi travaillait sur des documents traitant de l'esclavage, de la monogamie et des questions mariologiques. Si ces documents sont un jour publiés, ils seront probablement publiés dans un style très différent de celui que les hommes du pape François avaient commencé à leur transmettre.

Tout est désormais entre les mains du successeur, mais la transition sera plus complexe que jamais.

-

Une évaluation des décisions les plus controversées du pape François

D'Elise Ann Allen sur The Catholic Herald :

Évaluation des décisions les plus controversées du pape François

23 avril 2025Le pape François fut une figure mondialement appréciée et respectée durant ses douze années à la tête de l'Église catholique. Mais il a également suscité de nombreuses controverses durant son pontificat, dont une grande partie…grâce aux réseaux sociaux, jouée visiblement en temps réel.

Après une première « phase de lune de miel » après l'élection de François, dont il avait lui-même prédit qu'elle ne durerait pas longtemps, les critiques ont commencé à affluer – atteignant parfois une cascade – lorsqu'il a commencé à prendre des décisions sérieuses, et il est devenu clair que son pontificat marquerait un changement par rapport au ton plus conservateur de ses deux prédécesseurs immédiats.

Alors que l’Église et le monde réfléchissent à l’héritage et à l’impact de son pontificat, voici un aperçu de ce qui est sans doute les décisions les plus controversées qu’il a prises.

Plaidoyer politique

La décision claire de François de s’impliquer dans ce qui est traditionnellement considéré comme des débats politiques, de l’économie à la politique migratoire – et, bien sûr, le camp qu’il a choisi – a été une source de débat presque dès le début.

Au début, ce débat s'est concentré sur son plaidoyer en faveur des pauvres et sa critique systématique du système capitaliste et de l'économie de ruissellement, ce qui lui a valu une réputation de marxiste auprès de certains. Sa critique de l'économie de marché a également suscité des réactions négatives, notamment de la part des catholiques américains de droite ; en 2013, une personnalité conservatrice de la radio américaine a notamment accusé François d'adopter un « marxisme pur ».

Ces allégations ont été encore renforcées lorsque François a reçu un crucifix en forme de marteau et de faucille, le symbole communiste traditionnel, du président bolivien Evo Morales lors d'une visite en Amérique du Sud en 2015 ; quelques mois plus tard, il a rencontré Fidel Castro lors d'une brève escale à Cuba en septembre de la même année.

Pourtant, François a constamment nié ces accusations, affirmant qu’il ne faisait que promouvoir les valeurs de l’Évangile et la doctrine sociale de l’Église catholique.

Ses opinions sur l’immigration, le changement climatique et l’environnement ont été parmi les plus controversées de son pontificat.

Lorsque le pape a publié son encyclique sur l'environnement Laudato Si en 2015, elle a immédiatement été accueillie par une vague de réactions négatives de la part des critiques qui soutenaient que le changement climatique était un mythe et n'était pas quelque chose causé par l'humanité, comme le pape l'avait soutenu, alors qu'il s'agissait d'un problème sur lequel l'Église n'avait de toute façon pas le droit de s'engager.

Les critiques du pape ont riposté à la science du document, le qualifiant de faux, et ont de nouveau contesté sa critique du système de marché mondial.

Les appels répétés du pape François en faveur d'une politique de porte ouverte pour les migrants et les réfugiés en Europe et au-delà ont également rencontré une résistance, non seulement de la part des citoyens qui considéraient l'afflux important de migrants comme un problème, mais aussi de la part des politiciens populistes de droite qui ont un point de vue très différent sur la question.

Au fil des ans, le pape François s'est heurté à plusieurs hommes politiques sur cette question, notamment l'homme politique italien Matteo Salvini, ancien ministre italien de l'Intérieur, le Premier ministre hongrois Viktor Orban et, plus récemment, le président américain Donald Trump au sujet de ses projets d'expulsion massive.

Amoris Laetitia

Le contrecoup est encore plus grand après son exhortation post-synodale de 2016, Amoris Laetitia , ou la « Joie de l’amour », qui s’appuyait sur les conclusions du Synode des évêques de 2014-2015 sur la famille.

Le tollé ne concernait pas tant le document lui-même, mais plutôt la note de bas de page 351 du chapitre huit, dans laquelle le pape ouvrait une porte prudente pour que les couples divorcés et remariés puissent recevoir la communion au cas par cas.

La note de bas de page se trouve au paragraphe 305 du document, dans une section sur les familles blessées et les familles vivant dans des situations irrégulières, qui dit qu'« un pasteur ne peut pas penser qu'il suffit simplement d'appliquer des lois morales à ceux qui vivent dans des situations « irrégulières », comme s'il s'agissait de pierres à jeter sur la vie des gens ».

En raison de facteurs atténuants, le pape a déclaré qu'il est possible que des personnes vivant dans « un état objectif de péché » puissent néanmoins vivre dans la grâce de Dieu et grandir dans cette grâce avec l'aide de l'Église.

À ce stade, le pape a inclus la désormais tristement célèbre note de bas de page 351, dans laquelle il a déclaré, en termes d’aide de l’Église : « Dans certains cas, cela peut inclure l’aide des sacrements. »

François a ensuite rappelé dans la note de bas de page aux prêtres que « le confessionnal ne doit pas être une chambre de torture, mais plutôt une rencontre avec la miséricorde du Seigneur… Je voudrais également souligner que l'Eucharistie n'est pas une récompense pour les parfaits, mais un puissant médicament et une nourriture pour les faibles. »

L’accès à la communion pour les couples divorcés et remariés a été l’une des questions les plus controversées lors des synodes des évêques sur la famille, beaucoup affirmant que l’autoriser violerait l’enseignement officiel de l’Église et impliquerait un changement dans la vision catholique du mariage.

La position du pape François était cependant que tous les couples ne sont pas identiques et qu'aucune situation n'est noire ou blanche, donc l'enseignement de l'Église devrait permettre aux pasteurs d'être proches de ces couples et de procéder à un discernement approprié avec eux pour savoir si et quand l'accès à la communion pourrait être accordé.

Dans le sillage d' Amoris Laetitia , de nombreuses conférences épiscopales nationales ont publié des directives pour son application, qui incluaient l'octroi de la communion aux divorcés remariés au cas par cas, ce qui a provoqué une réaction encore plus forte contre le pape François pour avoir ouvert la porte.

Le débat fut si intense que quatre cardinaux conservateurs de premier plan, dont le cardinal américain Raymond Burke, ont adressé cinq dubia , ou doutes, au pape François sur la validité de la note de bas de page 351 au vu de l'enseignement de l'Église ; cependant, sans recevoir de réponse, ils ont publié les dubia dans les médias catholiques conservateurs, provoquant un nouveau tollé et devenant un point de référence dans le débat pendant plusieurs années.

Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Doctrine, Doctrine Sociale, Eglise, Ethique, International, liturgie 0 commentaire -

Le pape François et l'État profond du Vatican

De

Le pape François et l'État profond du Vatican

Lorsque le cardinal Jorge Bergoglio est devenu pape en mars 2013, il semblait prometteur qu'il soit issu de ce qu'il appellerait, en tant que pape François, « les périphéries ». Son élection témoignait de l'universalité de l'Église dans un monde où plus des deux tiers des catholiques vivent désormais en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Et, relativement extérieur au Vatican, il semblait tout indiqué pour diriger une bureaucratie nécessitant des réformes majeures.

Les différents départements du Saint-Siège avaient fonctionné avec peu de surveillance sous les pontificats de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Leur méthode de gouvernance consistait à laisser les affaires internes du Vatican presque entièrement entre les mains de subordonnés de confiance. Parfois, la confiance placée en ces subordonnés était amplement méritée, mais comme le dit le vieil adage : « Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. » Certains départements sont devenus de petits fiefs. Dans le domaine financier, des individus peu recommandables ont rapidement repéré et exploité les vulnérabilités.

Lorsque le pape François a pris ses fonctions en 2013, il a été immédiatement confronté à un nouveau scandale au sein de l'Institut des œuvres religieuses (plus connu sous le nom de Banque du Vatican), où il y avait déjà eu suffisamment de scandales pour ravir romanciers et cinéastes depuis des années. Il était encourageant que le nouveau pape ait immédiatement nommé une commission (dont je faisais partie) pour enquêter sur l'institution en difficulté. Bien que nous disposions des pleins pouvoirs pour examiner tous les documents et interroger quiconque, nous avons été constamment bloqués par les responsables de la banque. Pour comprendre ce qui se passait, un autre commissaire et moi-même avons interrogé la quasi-totalité des 115 employés de la banque, mais nous avons constaté que les garanties de confidentialité données par le pape lui-même ne suffisaient pas à dissiper leur peur de parler franchement.

Quelques mois plus tard, lorsque le pape François confia au cardinal George Pell la tâche de réformer l'ensemble du système financier, le prélat australien fut stupéfait d'apprendre l'absence de contrôle centralisé des finances du Vatican. L'une de ses premières mesures fut donc de faire appel à un auditeur externe respecté. Mais Pell n'avait pas anticipé le pouvoir de la Curie. Dès que l'auditeur, Libero Milone, commença à examiner les finances de la puissante secrétairerie d'État (qui contrôlait alors une grande partie des actifs du Vatican), il fut limogé par le cardinal Giovanni Becciu, qui, en tant que suppléant, était le membre le plus haut placé de la Curie après le secrétaire d'État.

Becciu a continué à résister aux efforts de Pell jusqu'à ce que ce dernier soit contraint de retourner en Australie pour se défendre contre des accusations d'abus sur mineur. À ce jour, Becciu n'a jamais expliqué l'usage des sommes importantes qu'il a envoyées à une agence de détectives australienne alors que Pell faisait l'objet d'une enquête des autorités locales. Pell a été reconnu coupable et a purgé plus d'un an de prison avant que la décision du tribunal de première instance ne soit annulée par la Haute Cour australienne pour manque de preuves. Becciu a finalement été reconnu coupable de délits financiers par un tribunal du Vatican, mais seulement en 2023.

Fin 2014, des problèmes dans divers ministères semblent avoir fait prendre conscience au pape François que même un monarque absolu n'est pas à l'abri du problème décrit par Henry Kissinger dans un célèbre essai de 1968 sur « Bureaucratie et élaboration des politiques », à savoir que le pouvoir décisionnel de tout dirigeant est considérablement limité par la culture bureaucratique chargée de la mise en œuvre des politiques. Le pape a instauré un processus d'élaboration d'une nouvelle constitution et a consacré son discours de Noël cette année-là à ce qu'il a appelé les « maladies de la Curie ».

Par la suite, le pape François semble avoir largement abandonné toute idée de réforme interne pour se tourner vers l'extérieur. Comme ses prédécesseurs, il s'est appuyé sur des conseillers de confiance et leur a laissé un large pouvoir discrétionnaire. La nouvelle constitution qu'il a commandée est finalement apparue en 2023, mais ne prévoyait pas de mécanismes pour remédier aux déficits de responsabilité qui continuent de rendre le Saint-Siège vulnérable aux malversations financières et autres abus. Le seul élément de la constitution qui a retenu l'attention de la presse a été l'élargissement des possibilités de participation des laïcs. Ironiquement, cependant, les laïcs ont souvent été les renards dans le poulailler financier.

Aujourd'hui, le Saint-Siège traverse une situation financière difficile : recettes et dons en baisse, déficit colossal estimé à 87 millions de dollars, et absence de plan réaliste pour l'avenir. Fin 2018, le pape François a annoncé que le système de retraite n'était pas en mesure, « à moyen terme », de garantir ses obligations financières envers ses employés. Ces faits inquiétants pèseront sans aucun doute lourd lors du prochain conclave. Compte tenu de la composition actuelle du groupe des cardinaux ayant le droit de vote et du déplacement de la population catholique mondiale vers les pays du Sud, il est probable que les cardinaux électeurs seront disposés à poursuivre l'accent mis par le pape François sur l'Église pour les pauvres et par les pauvres. Mais ils pourraient aussi rechercher un pape qui incarnera l'Église à la fois comme Mater et Magistra.

Lorsque l'encyclique du pape Jean XXIII, portant ce nom, parut en 1961, feu William Buckley la salua par un article intitulé « Mater, si ; Magistra, no. » Il craignait que l'Église, en tant que Magistra, ne s'écarte de son rôle de témoin moral pour donner des leçons au monde sur des questions politiques où elle n'avait aucune autorité particulière. Mais dans les circonstances actuelles, je pense que le prochain conclave recherchera quelqu'un qui enseignera avec clarté et cohérence sur les questions de foi et de morale, qui aura à cœur les plus pauvres et les plus vulnérables du monde, et qui se penchera enfin sur les conditions qui, au sein même du Vatican, empêchent si souvent le Saint-Siège d'être une présence transformatrice dans un monde en quête de salut. Quelqu'un qui, comme Jean XXIII, considère l'Église à la fois comme mère et comme enseignante.

-

“Ne me tournez pas contre Cyrille” : le Pape François dans les souvenirs de Poutine et du patriarche de Moscou

De Sandro Magister sur Settimo Cielo (en français sur diakonos.be) :

“Ne me tournez pas contre Cyrille”. Le Pape François dans les souvenirs de Poutine et du patriarche de Moscou

Un commentaire très particulier se distingue de la masse de ceux qui suivi la mort du Pape François. Il est parvenu de Moscou d’où il émane des deux plus hautes autorités de la Russie politique et religieuse : le président Vladimir Poutine et le patriarche orthodoxe Cyrille.

L’après-midi du mardi 22 avril, Poutine et Cyrille ont eu une entrevue au Kremlin avec le patriarche de Serbie, Porphyre (voir photo). Et aussi bien la vidéo que la retranscription de ce colloque ont fait leur apparition sur le site web officiel du président russe.

Voici quelques extraits de déclarations qu’ils se sont échangées, tout d’abord sur la proximité entre la Serbie et la Russie en tant que partis du « Russkij mir » commun opposé à l’Occident « démoniaque » et ensuite avec des références directes au Pape François.

Ni Poutine ni Cyrille ne seront à Rome aux funérailles du Pape François samedi 26 avril. C’est le métropolite Antoine de Volokolamsk, président du département pour les relations ecclésiastiques extérieures, très proche de la Communauté de Sant’Egidio et du cardinal Matteo Zuppi, qui sera présent.

*

Extrait de la retranscription de la rencontre au Kremlin entre Poutine, Cyrille et Porphyre

Moscou, le 22 avril 2025

Patriarche Porphyre : J’étais à Jérusalem il y a deux semaines où j’ai discuté avec le patriarche [orthodoxe] de Jérusalem. […] Et quand nous avons parlé de l’orthodoxie au niveau mondial, il m’a dit : nous, les orthodoxes, avons une carte maîtresse. J’ai demandé : laquelle ? Vladimir Poutine, m’a‑t-il répondu. […] Mon souhait et celui de la majorité de notre Église est qu’à l’avenir, s’il y avait une nouvelle division géopolitique, nous restions proches dans ce monde russe commun. […]

V. Poutine : Votre Sainteté, vous avez parlé d’identité. C’est ce qu’est en train de faire l’Église orthodoxe russe sous la direction de Sa Sainteté le patriarche de Moscou et de toute les Russies. Sa Sainteté le Patriarche [Cyrille] fait de grands efforts pour renforcer nos valeurs traditionnelles, nos principes spirituels.

Patriarche Cyrille : Cher Vladimir Vladimirovitch ! Je suis très heureux que cette rencontre ait eu lieu. De toutes les Églises orthodoxes, l’Église serbe est celle qui est la plus proche de l’Église russe, tant par la culture, la langue que par l’histoire. […] Mais il y a une autre chose que je voudrais dire : les Serbes sont, bien sûr, situés plus à l’ouest que nous, le Seigneur en a décidé ainsi. C’est une Église qui entre en contact direct avec le monde occidental, dont on peut recevoir, et dont on a probablement reçu, bien des choses utiles aussi bien dans le domaine scientifique que culturel. Mais avec ce qui est en train d’arriver à la moralité humaine, à l’éthique en Occident, oui, je le dis-le tout haut, de quoi peut-on avoir honte ? Toute cette histoire est démoniaque.

Patriarche Porphyre : c’est vrai.

Patriarche Cyrille : Et pourquoi démoniaque ? Parce que le rôle du démon, c’est de faire perdre à l’homme la différence entre le bien et le mal. Il existe des comportements au sujets desquels l’Église dit : tu ne peux pas le faire. Et la parole de Dieu dit : tu ne peux pas le faire. Mais la culture laïque moderne dit : pourquoi pas ? Une personne n’est-elle pas libre d’agir comme elle l’entend ? Est-ce que cela ne relève pas de la liberté de chacun ?

Cette approche détruit les fondements moraux de l’existence humaine et pourraient entraîner de terribles catastrophes civilisationnelles. Parce que si l’intégrité de la personne humaine est détruite, tout ce qui en découle s’effondre. L’Église orthodoxe russe, comme on sait, soutient ces positions et les défend sur la scène internationale. Mais naturellement, nous avons besoin de bons alliés.

V. Poutine : Votre Sainteté, vous avez parlé de ce qui est en train de se passer dans la partie occidentale de notre monde. Nous tous ici le savons bien, nous l’avons tous vu, nous avons été témoins de votre rencontre avec le pape, qui nous a quitté en ces jours de Pâques. Cela, me semble-t-il, démontre que même en Occident, il y a encore des personnes, il y a des forces, et des forces spirituelles, qui s’engagent à rétablir les relations et à faire revivre les principes spirituels.

Patriarche Cyrille : C’est à juste titre que vous avez évoqué le pape défunt. C’était un homme aux idées et aux convictions assez fortes, en dépit des fortes pressions auxquelles il était soumis, notamment en ce qui concerne le refroidissement des relations avec l’Église russe.

À présent qu’il est dans l’autre monde, je peux le citer avec confiance, sans lui demander la permission. Quand on lui a vraiment mis la pression, si vous me pardonnez cette expression vulgaire, il a seulement prononcé cette petite phrase : « Ne me tournez pas contre Cyrille ». Puis il a fait demi-tour et il est parti. Et ceux qui le pressaient étaient ses proches collaborateurs : [ils lui disaient] qu’il fallait changer de cap, qu’il était impossible, pour ainsi dire, de rester liés à la politique russe.

Cette petite phrase – « Ne me tournez pas contre Cyrille » — est restée dans ma mémoire et dans ma conscience pendant tout le temps qu’il était en vie. Nos relations étaient bonnes. À présent le Seigneur l’a rappelé dans un autre monde, mais les plus beaux souvenirs que je garde de lui concernent son attitude aussi bien envers la Russie qu’avec l’Église russe.

V. Poutine : C’est pareil pour moi. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises. Il était de manière naturelle – je peux le dire – bien disposé envers la Russie. Vu ses origines latino-américaines et l’état d’esprit de l’écrasante majorité des citoyens des pays latino-américains, il partageait probablement lui aussi ces sentiments et il a tissé des relations avec la Russie de la manière la plus bienveillante.

———

Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l’hebdomadaire L’Espresso.

Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur diakonos.be en langue française.

Ainsi que l’index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent. -

Regard rétrospectif sur un pontificat

De George Weigel sur le NCR :

Rétrospective sur un pontificat

COMMENTAIRE : Les communautés chrétiennes qui maintiennent une compréhension claire de leur identité et de leurs limites doctrinales et morales ont une chance de convertir le monde postmoderne.

Le pape François est étreint par un jeune visiteur lors de son audience générale au Vatican, le mercredi 12 février 2025. (photo : Vatican Media / Vatican Media) Durant l'interrègne de mars 2013 qui a suivi l'abdication du pape Benoît XVI, et lors du conclave lui-même, les partisans du cardinal Jorge Mario Bergoglio, SJ, comme successeur de Benoît XVI, l'ont décrit comme un réformateur orthodoxe, déterminé et courageux, qui nettoierait les écuries d'Augias du Vatican tout en maintenant la ligne théologique et pastorale qui avait guidé l'Église depuis l'élection de Jean-Paul II en 1978 : une orthodoxie dynamique au service d'une proclamation revitalisée de l'Évangile, dans un monde qui a cruellement besoin du témoignage et de la charité d'une Église de disciples missionnaires.

C'est ainsi que j'avais perçu le cardinal Bergoglio lors de notre rencontre de plus d'une heure à Buenos Aires, dix mois plus tôt. Au cours de cet entretien, le cardinal m'avait remercié pour ce que j'avais fait pour expliquer Jean-Paul II au monde dans Témoins de l'espérance. À mon tour, je lui avais exprimé mon admiration pour le « Document d'Aparecida » de 2007, dans lequel les évêques d'Amérique latine s'engageaient pour un avenir d'évangélisation intensifiée. C'était, disais-je, l'explication la plus impressionnante de la Nouvelle Évangélisation que j'aie jamais lue, et je l'avais remercié pour le rôle moteur qu'il avait joué dans sa rédaction.

Ainsi, lorsque le cardinal Bergoglio fut élu pape le 13 mars 2013, je m'attendais à un pontificat dans la continuité de ses deux prédécesseurs, même si avec des accents personnels distinctifs. C'est ce que pensaient, j'ose le dire, la plupart des cardinaux qui ont voté pour faire de l'archevêque de Buenos Aires le 266e évêque de Rome. François, pensait-on, serait un pape réformateur qui dynamiserait davantage l'Église pour la mission et l'évangélisation en redressant le bourbier vatican qui avait déstabilisé le pontificat de Benoît XVI.

Ce n’est pas tout à fait ce qui s’est passé au cours des 12 années suivantes.

La compassion manifeste du pape François pour les démunis et les pauvres a certainement aidé le monde à mieux comprendre que l'Église catholique suit son Seigneur en tendant une main de guérison aux marginalisés des périphéries de la société. Son exhortation apostolique inaugurale, Evangelii Gaudium (La Joie de l'Évangile), était une affirmation retentissante de l'intention évangélique du Concile Vatican II, dans la continuité de la grande encyclique Redemptoris Missio (La Mission du Rédempteur) de Jean-Paul II et du Document d'Aparecida. Tel était le défi lancé par le pape aux jeunes lors de ses premières Journées mondiales de la jeunesse au Brésil : n'ayez pas peur d'explorer de nouvelles voies pour amener les autres au Christ, même si certaines d'entre elles ne fonctionnent pas.

Pourtant, moins d'un an après son élection, le pape François a rouvert ce que l'on croyait être la question réglée : les catholiques mariés canoniquement en situation irrégulière – qui demeurent membres de l'Église cultuelle – pouvaient-ils légitimement recevoir la Sainte Communion ? Ce faisant, il a enclenché une dynamique qui allait faire obstacle à la réévangélisation d'un Occident sécularisé et semer la confusion là où la Nouvelle Évangélisation avait connu un grand succès, notamment en Afrique subsaharienne. Cette tendance à perturber ce que l'on croyait réglé s'est poursuivie tout au long du pontificat et a soulevé des questions de vie morale (notamment la réponse de l'Église aux revendications de plus en plus étranges de la révolution sexuelle), d'ordre ecclésial (notamment la question de savoir qui l'Église était autorisée à ordonner) et de relations du catholicisme avec les puissances mondiales désireuses de l'imposer (comme en Chine).

Fin 2016, le pape François m'a invité à ce qui allait être ma troisième et dernière audience privée avec lui. Ce fut une conversation amicale et franche, comme les précédentes. Mais lorsque j'ai suggéré que les débats sur la communion des personnes mariées irrégulièrement, qui s'étaient intensifiés après son exhortation apostolique Amoris Laetitia (La Joie de l'Amour), faisaient obstacle à l'évangélisation passionnée qu'il avait proposée dans Evangelii Gaudium , le pape a balayé mes inquiétudes en disant : « Oh, les débats sont acceptables. » Bien sûr, c'est le cas, me suis-je dit, dans bien d'autres circonstances. Mais est-il dans la nature de la papauté de remettre en question ce qui a été réglé ?

Il reste un grand travail de réforme à accomplir à Rome : sur les plans financier, théologique et autres. Plus fondamentalement encore, cependant, le prochain pontificat doit comprendre ce que le pontificat de François semble avoir ignoré : les communautés chrétiennes qui maintiennent une compréhension claire de leur identité et de leurs limites doctrinales et morales peuvent non seulement survivre aux assauts de la postmodernité ; elles ont une chance de convertir le monde postmoderne. À l’inverse, les communautés chrétiennes dont l’identité devient incohérente, dont les limites deviennent poreuses et qui reflètent la culture au lieu de chercher à la convertir dépérissent et meurent.

Car comme toujours, la question fondamentale pour l’avenir de l’Église catholique est : « Quand le Fils de l’homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Luc 18:8) — la « foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes » (Jude 1:3), et aucune autre.

-

24 avril 2005 : l'homélie de Benoît XVI lors de l'inauguration de son pontificat

MESSE INAUGURALE DU PONTIFICAT DU PAPE BENOÎT XVI

HOMÉLIE DE SA SAINTETÉ BENOÎT XVI

Place Saint-Pierre

Dimanche 24 avril 2005Messieurs les Cardinaux,Chers Frères dans l’Épiscopat et dans le Sacerdoce,

Mesdames et Messieurs les Membres des Autorités et du Corps diplomatique,