DISCOURS DU SAINT-PÈRE LÉON XIV AUX ENSEIGNANTS ET ÉTUDIANTS DE L'INSTITUT THÉOLOGIQUE PONTIFICAL JEAN-PAUL II POUR LES SCIENCES DU MARIAGE ET DE LA FAMILLE

Salle Clémentine

Vendredi 24 octobre 2025

_____________________________

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Que la paix soit avec vous !

Bonjour, buenos dias, good morning !

Chers frères et sœurs,

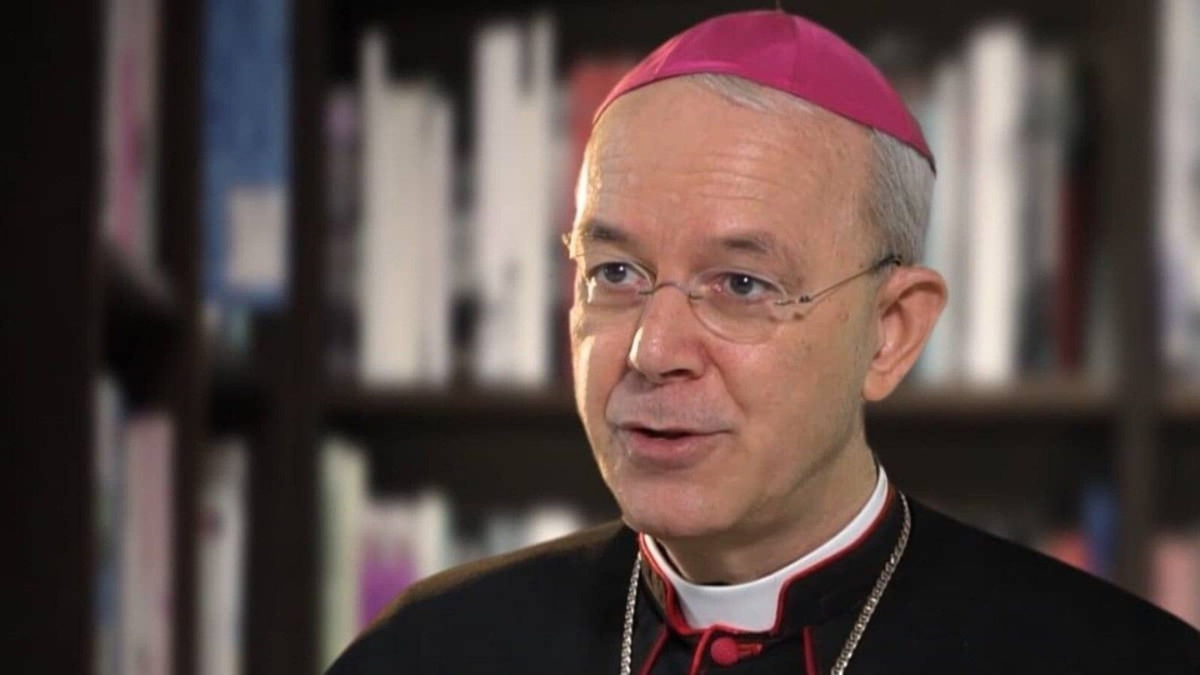

C'est avec joie que je vous souhaite la bienvenue, vous qui formez la communauté académique internationale de l'Institut théologique Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille. Je salue le Grand Chancelier, le Cardinal Baldassarre Reina, le Président, Mgr Philippe Bordeyne, les Vice-présidents des sections extra Urbe, les professeurs, les bienfaiteurs, vous tous, chers étudiants et étudiantes, ainsi que les anciens élèves venus de divers pays à l'occasion du Jubilé. Soyez tous les bienvenus !

Dans les différents contextes sociaux, économiques et culturels, les défis qui nous interpellent sont différents : partout et toujours, cependant, nous sommes appelés à soutenir, défendre et promouvoir la famille, avant tout par un style de vie cohérent avec l'Évangile. Sa fragilité et sa valeur, considérées à la lumière de la foi et de la raison saine, engagent vos études, que vous cultivez pour le bien des fiancés qui deviennent époux, des époux qui deviennent parents, et de leurs enfants, qui sont pour tous la promesse d'une humanité renouvelée par l'amour. La vocation de votre Institut, né de la vision prophétique de Saint Jean-Paul II dans le sillage du Synode de 1980 sur la famille, apparaît ainsi encore plus clairement : constituer un corps académique unique réparti sur les différents continents, afin de répondre aux besoins de formation en étant le plus proche possible des couples et des familles. De cette manière, il est possible de mieux développer des dynamiques pastorales adaptées aux réalités locales et inspirées par la tradition vivante de l'Église et sa doctrine sociale.

En participant à la mission et au cheminement de toute l'Église, votre Institut contribue à l'intelligence du magistère pontifical et à l'actualisation constante du dialogue entre la vie familiale, monde du travail et la justice sociale, en abordant des questions d'actualité brûlantes, telles que la paix, le soin de la vie et de la santé, le développement humain intégral, l'emploi des jeunes, la durabilité économique, l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, autant de facteurs qui influencent le choix de se marier et d'avoir des enfants. En ce sens, votre mission spécifique concerne la recherche et le témoignage commun de la vérité : en accomplissant cette tâche, la théologie est appelée à se confronter aux différentes disciplines qui étudient le mariage et la famille, sans se contenter de dire la vérité à leur sujet, mais en la vivant dans la grâce du Saint-Esprit et à l'exemple du Christ, qui nous a révélé le Père par ses actions et ses paroles.

L'annonce de l'Évangile, qui transforme la vie et la société, nous engage à promouvoir des actions organiques et concertées en faveur de la famille. La qualité de la vie sociale et politique d'un pays se mesure en effet notamment à la manière dont il permet aux familles de bien vivre, d'avoir du temps pour elles-mêmes, en cultivant les liens qui les unissent. Dans une société qui exalte souvent la productivité et la rapidité au détriment des relations, il devient urgent de redonner du temps et de l'espace à l'amour que l'on apprend dans la famille, où s'entremêlent les premières expériences de confiance, de don et de pardon, qui constituent le tissu de la vie sociale.

Lire la suite