Si vous introduisez les mots "nouvelle évangélisation" dans votre moteur de recherche, vous vous apercevrez qu'il faut remonter à plusieurs années en arrière pour voir évoquée cette nouvelle évangélisation si chère à Jean-Paul II et qu'un article de La Croix, en octobre 2012, définissait par le recours à cinq mots clefs :

La nouvelle évangélisation en cinq mots

Kérygme

La nouvelle évangélisation tend à recentrer l’annonce de la foi sur le kérygme (du grec kêrygma, « proclamation »), c’est-à-dire sur le noyau central de la confession chrétienne : l’annonce de « Jésus-Christ, mort, ressuscité et vivant en son Église ». L’une des formes les plus visibles (et parfois les plus caricaturées) de ce retour à une affirmation plus explicite est à l’évidence l’évangélisation de rue.

Mais il est bien plus large : il s’agit de la prise de conscience que dans une société où un tiers des moins de 35 ans n’a pas été baptisé et où un quart des catholiques n’a pas fait ou ne fera pas baptiser leurs enfants, il n’est plus possible de se vivre en chrétien sans en rendre compte. La prédication du kérygme est donc, selon Mgr Rino Fisichella « le but premier du ministère que les chrétiens sont appelés à exercer ».

Cela dit, cette prédication, qui se situe en amont de la catéchèse, comme porte d’entrée vers l’Église, ne doit pas faire l’économie d’une recherche sur la manière d’annoncer le message chrétien dans un langage compréhensible pour nos contemporains. Cela demande tout « un travail de recherche anthropologique », relève Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon.

Charisme

Puisant aux sources de Vatican II, la nouvelle évangélisation insiste sur le rôle missionnaire de chaque baptisé, dans le droit fil de l’appel universel à la sainteté. Aussi met-elle l’accent sur la vocation spécifique de chaque chrétien, vocation qui va bien au-delà du seul état de vie (prêtre, religieux ou marié) : il s’agit de découvrir ses propres charismes ou talents – des dons reçus gratuitement – et la manière de les mettre au service de l’Église.

Ce qui demande aux communautés chrétiennes de devenir des lieux de discernement et d’appel, de miser sur la formation et l’accompagnement. Cela passe aussi, pour les responsables d’Église ou de groupes d’évangélisation, par une nouvelle forme de gouvernance pastorale : une gouvernance plus participative, qui délègue et accompagne.

L’accent mis sur les charismes personnels a suscité un élan de créativité ces dernières années chez certains jeunes laïcs qui ont mis sur pied des initiatives de nouvelle évangélisation, des groupes de prière comme Abba aux colocations avec les sans-abri de la fraternité Lazare.

Communion

La plupart des évangélisateurs en conviennent : il ne peut y avoir de mission authentique sans communion, à plus forte raison dans une société où les catholiques sont devenus une minorité. C’est la prise de conscience que dans un monde individualiste, les communautés chrétiennes ne peuvent être de simples lieux de prestation cultuelle, mais doivent rayonner par la qualité de leur ferveur spirituelle, de leur charité et de leur ouverture à autrui.

Autrement dit : comment former une communauté qui rassemble des croyants aux sensibilités et aux parcours de plus en plus éclatés ? Inspirée par l’exemple des premières communautés chrétiennes, cette communion fraternelle repose sur l’accueil, l’écoute et l’hospitalité, comme en témoigne l’immense succès des cours Alpha.

Elle nécessite aussi une Église à taille humaine, où chacun est connu et reconnu : ainsi depuis quelques années se développent des cellules d’évangélisation, fraternités paroissiales, ou groupes de quartiers qui favorisent ce partage et cet accueil mutuel. Du reste, une vraie fraternité peut être la réponse au besoin de sécurité des nouvelles générations tentées par un certain repli identitaire. « La nouvelle évangélisation cherche à faire grandir le sens de l’identité personnelle en lien avec le sens de l’appartenance à la communauté », résume Mgr Rey.

Vision

Le terme de vision est emprunté au monde évangélique, en particulier au pasteur américain Rick Warren, fondateur de la « megachurch » de Saddleback (Californie) et auteur d’un best-seller intitulé « L’Église, une passion, une vision ». L’idée de Warren est qu’une Église ne peut grandir que si elle est conduite par un projet pastoral clairement défini.

À première vue, cette approche pourrait passer pour du marketing, mais cela va plus loin : Warren conseille aux responsables d’Église d’élaborer « leur » vision en méditant l’Écriture et en étudiant le milieu propre de leur communauté, afin de la recevoir dans la prière et en prise avec la réalité locale. Cette approche n’est d’ailleurs pas absente de l’Église catholique : la devise que chaque évêque choisit au moment de son ordination est en soi « une vision ».

Pour Warren, il faut toutefois aller plus loin : il ne suffit pas qu’un pasteur d’Église ait défini sa vision, encore lui faut-il la communiquer à chaque membre de sa communauté pour le mobiliser spirituellement et matériellement dans le projet missionnaire. Sans cela, la communauté chrétienne perd son souffle, disperse ses énergies, et n’attire pas.

Ce qui demande au pasteur d’Église d’exercer un nouveau « leadership », qui conjugue ferveur spirituelle et une gouvernance empruntant aux disciplines du coaching, du management et de la communication. Ce qui lui demande également une certaine vigilance pour respecter la diversité des approches au sein de sa communauté.

Mission

Au-delà du charisme personnel de quelques-uns, la nouvelle évangélisation, telle qu’encouragée par les derniers papes, ne se réalise véritablement que si chaque membre de la communauté parvient à se mobiliser autour du projet missionnaire. Qu’elle soit portée par une paroisse, un mouvement ou un groupe, la mission est avant tout une œuvre collective qui s’inscrit dans l’Église en tant que corps unifié. Elle n’est jamais un acte isolé.

D’où l’importance de mettre en place des formations adaptées pour les laïcs. Dans les universités catholiques, les centres spirituels, les paroisses et les mouvements, ces parcours connaissent un succès considérable, signe de la prise de conscience par les baptisés de leur responsabilité missionnaire.

De la formation approfondie des responsables (FAR) proposée dans le diocèse de Versailles à la formation des animateurs en pastorale (CIPAC) dans ceux de Lille, Arras et Cambrai, en passant par l’École de charité et mission (ECM) mise en place par la communauté de l’Emmanuel et l’École du Verbe Éternel et Nouveau (Even), ces formations ont pour but d’affermir la foi de ceux qui s’engagent. Ainsi formés, les nouveaux acteurs ne s’expriment non pas en leur nom propre, mais se font la voix de l’Église tout entière.

C.H. et F.-X. M.

Aujourd’hui, mercredi des Cendres, c’est le lancement officiel de la campagne de Carême des 40 Days for Life. Elle est assurément la plus importante jamais organisée puisqu’elle va se dérouler en 354 lieux différents aux États-Unis et aussi dans 24 autres pays. Pendant les quarante jours du Carême, des milliers de cœurs purs vont se réunir devant des avortoirs, 24 h sur 24 et 7 jours du 7 pour prier afin de faire reculer l’avortement et obtenir que des mamans enceintes renoncent à y recourir. Avec du succès… Depuis le lancement des campagnes des 40 Days for Life, en 2007, les responsables estiment qu’au moins 13 998 enfants à naître ont été sauvés de l’avortement. Depuis des années, Riposte Catholique s’associe à ces campagnes par des “prières de l’arrière”. De quoi s’agit-il ? D’inviter nos lecteurs à prier chaque jour une dizaine de chapelet (10 Je Vous salue Marie) aux intentions de la campagne et pendant toute la durée du Carême. Près de 1 000 personnes déjà prient en France à ces intentions. Pour les aider, nous adressons gracieusement une lettre quotidienne d’information qui leur indique l’intention du jour et une citation de la Sainte Écriture appropriée à l’intention… Dans ces lettres quotidiennes on trouvera aussi des informations sur le déroulement des “vigiles” et de nombreuses photos sur ces réunions de prière. Nous vous invitons donc à rejoindre cette chaîne de prière “de l’arrière” : signalez-nous que vous voulez y participer en confirmant votre adhésion à daniel.hamiche@gmail.com qui coordonne depuis des années cette chaîne de prière. Merci et… en union de prière pour la vie à naître !

Aujourd’hui, mercredi des Cendres, c’est le lancement officiel de la campagne de Carême des 40 Days for Life. Elle est assurément la plus importante jamais organisée puisqu’elle va se dérouler en 354 lieux différents aux États-Unis et aussi dans 24 autres pays. Pendant les quarante jours du Carême, des milliers de cœurs purs vont se réunir devant des avortoirs, 24 h sur 24 et 7 jours du 7 pour prier afin de faire reculer l’avortement et obtenir que des mamans enceintes renoncent à y recourir. Avec du succès… Depuis le lancement des campagnes des 40 Days for Life, en 2007, les responsables estiment qu’au moins 13 998 enfants à naître ont été sauvés de l’avortement. Depuis des années, Riposte Catholique s’associe à ces campagnes par des “prières de l’arrière”. De quoi s’agit-il ? D’inviter nos lecteurs à prier chaque jour une dizaine de chapelet (10 Je Vous salue Marie) aux intentions de la campagne et pendant toute la durée du Carême. Près de 1 000 personnes déjà prient en France à ces intentions. Pour les aider, nous adressons gracieusement une lettre quotidienne d’information qui leur indique l’intention du jour et une citation de la Sainte Écriture appropriée à l’intention… Dans ces lettres quotidiennes on trouvera aussi des informations sur le déroulement des “vigiles” et de nombreuses photos sur ces réunions de prière. Nous vous invitons donc à rejoindre cette chaîne de prière “de l’arrière” : signalez-nous que vous voulez y participer en confirmant votre adhésion à daniel.hamiche@gmail.com qui coordonne depuis des années cette chaîne de prière. Merci et… en union de prière pour la vie à naître !

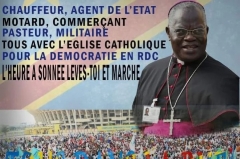

Mgr Fridolin Ambongo, nommé par le Pape archevêque coadjuteur de Kinshasa, au côté de Mgr Laurent Monsengwo, a indiqué dans une interview à la Deutsche Welle diffusée vendredi qu’il était dans la droite ligne du cardinal. Un article de Marie-France Cros sur le site de « La Libre Afrique » :

Mgr Fridolin Ambongo, nommé par le Pape archevêque coadjuteur de Kinshasa, au côté de Mgr Laurent Monsengwo, a indiqué dans une interview à la Deutsche Welle diffusée vendredi qu’il était dans la droite ligne du cardinal. Un article de Marie-France Cros sur le site de « La Libre Afrique » : Comme toute fête du calendrier chrétien, le mercredi des cendres, par lequel débute le carême, se situe en référence à la fête des fêtes qu’est Pâques qui célèbre le passage de la mort à la résurrection du Christ. Fête tellement importante qu’elle est célébrée durant cinquante jours (de là vient le mot Pentecôte), et qu’elle est précédée d’une préparation de quarante jours. Le mot "carême" est la contraction du mot latin quadragesima, qui signifie quarantième -sous-entendu : jour, le quarantième jour étant le jour de Pâques.

Comme toute fête du calendrier chrétien, le mercredi des cendres, par lequel débute le carême, se situe en référence à la fête des fêtes qu’est Pâques qui célèbre le passage de la mort à la résurrection du Christ. Fête tellement importante qu’elle est célébrée durant cinquante jours (de là vient le mot Pentecôte), et qu’elle est précédée d’une préparation de quarante jours. Le mot "carême" est la contraction du mot latin quadragesima, qui signifie quarantième -sous-entendu : jour, le quarantième jour étant le jour de Pâques. Le peuple congolais, majoritairement catholique, suit aujourd’hui l’Eglise, son seul recours avéré contre la toile tissée par Kabila mais, sans alternative politique crédible pour sortir de l’impasse, les marches de protestation réprimées dans le sang ne peuvent évidemment suffire : des élections sans candidats crédibles ont-elles un sens ? Après l’élimination de Lumumba, le leader pyromane brulé dans l’incendie qu’il avait lui-même allumé, la prise du pouvoir par Mobutu se révéla finalement le seul facteur possible de stabilisation : avec toutes les dérives qu’il a finalement généré. Si l’Eglise et les meilleurs de ses fils congolais a aujourd’hui un plan raisonnable pour assurer la transition vers une gestion politique digne d’un grand pays, elle doit s’assurer du concours de toutes les instances nationales et internationales susceptibles de le mettre en œuvre, sans quoi la galaxie Kabila a encore de beaux jours devant elle. Sur son blog, hébergé par le quotidien belge « Le Soir », la journaliste Colette Braekman, qui suit le dossier congolais depuis les affres de la proclamation de l’indépendance, nous rappelle ici en quoi consiste exactement cette galaxie actuellement au pouvoir :

Le peuple congolais, majoritairement catholique, suit aujourd’hui l’Eglise, son seul recours avéré contre la toile tissée par Kabila mais, sans alternative politique crédible pour sortir de l’impasse, les marches de protestation réprimées dans le sang ne peuvent évidemment suffire : des élections sans candidats crédibles ont-elles un sens ? Après l’élimination de Lumumba, le leader pyromane brulé dans l’incendie qu’il avait lui-même allumé, la prise du pouvoir par Mobutu se révéla finalement le seul facteur possible de stabilisation : avec toutes les dérives qu’il a finalement généré. Si l’Eglise et les meilleurs de ses fils congolais a aujourd’hui un plan raisonnable pour assurer la transition vers une gestion politique digne d’un grand pays, elle doit s’assurer du concours de toutes les instances nationales et internationales susceptibles de le mettre en œuvre, sans quoi la galaxie Kabila a encore de beaux jours devant elle. Sur son blog, hébergé par le quotidien belge « Le Soir », la journaliste Colette Braekman, qui suit le dossier congolais depuis les affres de la proclamation de l’indépendance, nous rappelle ici en quoi consiste exactement cette galaxie actuellement au pouvoir :