D'Elisabeth Geffroy sur le site de la Nef :

26 septembre 2023

Arménie : l’abandon coupable d’une sœur de l’Occident

Depuis l’attaque menée par l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabagh le 19 septembre, aucune sanction d’envergure n’a été prise contre l’agresseur, aucun soutien réel n’a été apporté à l’Arménie, la sœur de l’Occident. En quoi cet abandon est-il grave ? Quelle responsabilité abdiquons-nous ? Que dit-il de nous ?

« Le peuple arménien ne nous était connu que par les coups qui le frappaient », écrivait en 1916 Anatole France. Le siècle qui nous sépare de cette phrase ne l’a hélas pas rendue caduque, et les coups continuent de pleuvoir. La rayure bleue qui traverse son drapeau symbolise la volonté qu’a l’Arménie de vivre sous un ciel paisible. Paisible, leur ciel l’est hélas bien peu depuis le 19 septembre dernier, depuis que des roquettes et des drones azerbaïdjanais sont venus le troubler, depuis que le hurlement des sirènes le déchire en continu… À l’heure où nous écrivons, des dizaines de milliers d’Arméniens du Haut-Karabagh sont sur les routes, fuyant l’invasion qui menace de n’être que la première étape d’une guerre bien plus totale. Depuis quelques mois, l’Azerbaïdjan les avait déjà affamés et affaiblis : aucune nourriture, aucun médicament, aucun gaz ne passaient plus la frontière du Haut-Karabagh. Mais le blocus n’a pas eu raison de la détermination arménienne ; les troupes de Bakou ont alors envahi ce territoire déjà exsangue par les privations.

Le destin de l’Arménie… et bien plus encore

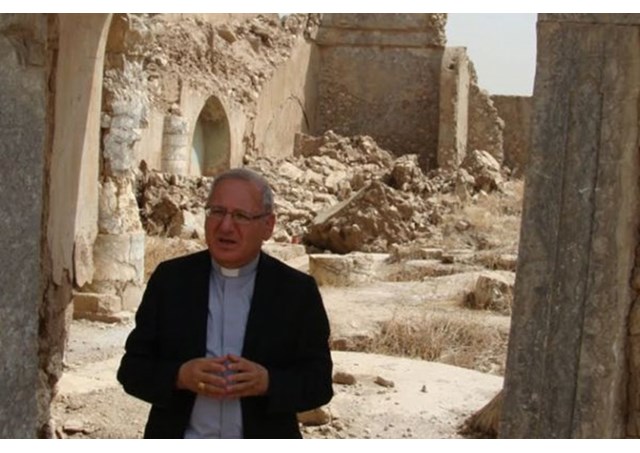

L’Arménie joue une part de son destin sur ces plateaux. Dressé sur leurs hauteurs, le monastère d’Amaras, fondé au IVe siècle par le moine qui a aussi créé l’alphabet arménien, témoigne et crie au monde entier que cette terre est arménienne, qu’elle est le berceau civilisationnel de tout un peuple. Elle n’est que plus arménienne depuis l’invasion et son cortège de morts : arménienne par le sang versé. Et pourtant foulée par des semelles azéries. Mais il se joue davantage encore que le sort d’une nation : c’est « l’avenir du droit international le plus élémentaire, le droit humanitaire »[1], qui se décide sur ce petit bout de terre. Un pays n’a pas le droit d’envahir son voisin dès lors qu’il le surpasse militairement. Un soldat conquérant n’a pas le droit de torturer des prisonniers, de mutiler des soldats, d’assassiner des civils. Le droit du plus fort ne prévaut pas. Ces principes simples structurent l’ordre international, sur eux repose la fragile paix du monde. Dès lors, quand un agresseur entreprend de rayer de la carte et de l’histoire son voisin et que la communauté internationale détourne les yeux, c’est cet ordre-là tout entier qu’elle laisse se défaire. Theodore Roosevelt avait tiré la leçon du génocide arménien : « le massacre des Arméniens fut le plus grand crime de la guerre [1914-1918], et ne pas agir contre la Turquie revient à le tolérer. Hésiter à prendre radicalement parti contre l’horreur turque signifie que toute parole garantissant la paix dans le monde à l’avenir n’est que baliverne », écrit-il en 1918.

Les malheurs de l’Arménie auraient-ils lassé notre pitié ?

Voulons-nous vraiment, à nouveau, « hésiter à prendre radicalement parti » contre le sombre plan d’Ilham Aliyev qui ressemble en tous points à une épuration ethnique ? Leur sang crie-t-il en vain à nos oreilles ? Les malheurs de l’Arménie auraient-ils lassé notre pitié ? L’Europe creuse le lit de son déshonneur quand elle annonce vouloir acheter plus de gaz à l’Azerbaïdjan. Quand un sursaut nous saisira-t-il enfin, quand allons-nous dénoncer le contrat pétrolier et gazier honteux qui nous lie les pieds et les mains ? Le silence de l’Occident est d’autant plus assourdissant que l’Arménie, premier peuple au monde à avoir adopté le christianisme comme religion d’État, est « unie à nous par les liens de famille », qu’elle « prolonge en Orient le génie latin ». Et Anatole France de continuer par ses mots qui devraient interpeler tous nos dirigeants : « nous comprîmes enfin que c’était notre sœur d’Orient qui mourait, et qui mourait parce qu’elle était notre sœur et pour le crime d’avoir partagé nos sentiments, d’avoir aimé ce que nous aimons, pensé ce que nous pensons, cru ce que nous croyons, goûté comme nous la sagesse, l’équité, la poésie, les arts. (…) Son histoire se résume dans un effort séculaire pour conserver l’héritage intellectuel et moral de la Grèce et de Rome. Puissante, l’Arménie le défendit par ses armes et ses lois ; vaincue, asservie, elle en garda le culte dans son cœur. »

Mais comment pourrions-nous nous rendre compte que l’Arménie est notre sœur et que c’est un morceau de notre civilisation qu’elle incarne et défend ? Nous ne savons même plus que nous sommes l’Occident, et qu’ailleurs certains « gens sans importance »[2] ont, eux, gardé le sens de qui ils sont et de ce à quoi ils tiennent.

Heureusement, le peuple arménien n’oublie pas ce que symbolise la rayure rouge de son drapeau : la lutte continue pour la survie, pour le maintien de la foi chrétienne, pour l’indépendance et la liberté de leur patrie. « Un peuple qui ne veut pas mourir ne meurt pas. »[3]

Elisabeth Geffroy

[1] François-Xavier Bellamy au Parlement européen le 20 septembre 2023.

[2] William Saroyan, Mon nom est Aram (1940).

[3] Anatole France, discours prononcé le 9 avril 1916 à la Sorbonne.