De LAI MINGXIA sur Bitter Winter :

Jacob Pius : Un "catholique traditionaliste" chinois reste en prison

17/06/2022

Un jeune catholique ayant le sens de l'humour a proposé d'établir une monarchie catholique traditionnelle dans une partie de la Chine. Le PCC n'a pas été amusé. Il a été arrêté en janvier 2021 et est toujours en prison.

*Massimo Introvigne a fourni des détails sur les mouvements non chinois mentionnés par "Jacob Pius".

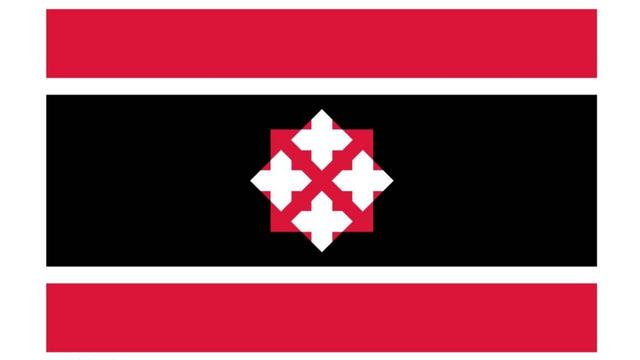

Proposition d'armoiries de la monarchie catholique traditionnelle de Yuyencia, conçue par Jacob Pius. De Weibo.

"Viva Cristo Rey". Ce slogan était le symbole de l'insurrection Cristero de 1926 contre la République mexicaine anticléricale, et résonne encore aujourd'hui chez les catholiques conservateurs du monde entier. L'entendre répéter en Chine au 21e siècle est une toute autre affaire.

En 2014, un jeune homme signant "Jacob Pius" a fait surface sur les médias sociaux chinois, plaidant pour l'indépendance d'un "pays" qu'il appelait Yuyencia (幽燕西亚), qui comprendrait une partie de l'actuel Hebei, Pékin et Tianjin. Il a étayé la création de Yuyencia par des théories sur la mythique première dynastie chinoise Xia.

Ses arguments semblaient si farfelus que beaucoup soupçonnaient qu'ils étaient proposés de manière ironique, bien que le jeune homme aurait dû savoir que prôner le séparatisme en Chine n'est pas un sujet de plaisanterie mais un crime puni de lourdes peines de prison.

Par la suite, "Jacob Pius" a expliqué que, même si d'autres religions seront tolérées, Yuyencia aura le catholicisme romain comme religion d'État et sera gouvernée selon le modèle des monarchies catholiques traditionnelles. "Jacob" a mentionné les théoriciens monarchistes français du 19e et du début du 20e siècle et la branche carliste traditionaliste du mouvement monarchiste en Espagne comme ses sources d'inspiration. Il a également déclaré que le catholicisme actuel est largement contaminé par "l'hérésie moderniste" et ne sera pas en mesure de fournir la doctrine officielle de l'État de Yuyencia. Il s'agira plutôt d'un catholicisme "traditionaliste". Là encore, c'est tout à fait inhabituel en Chine - et dangereux, puisque prôner des idéologies "contre-révolutionnaires" est également un crime.

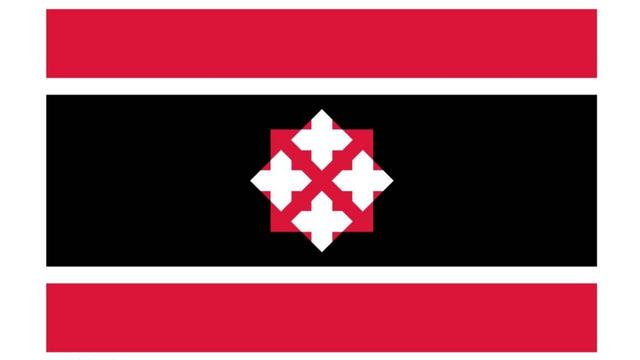

Proposition de drapeau du royaume de Yuyencia.

Certains net-citoyens doutaient du sérieux de "Jacob Pius". D'autres pensaient qu'il avait tiré ses idées de Liu Zhongjing, apparu sur le web au début des années 2000 et connu sous le surnom de "Tante" (阿姨). Son idéologie, appelée "Tatieologie", s'inspire du philosophe nationaliste allemand Oswald Spengler, mort en 1936. Liu a théorisé que la Chine, depuis les Qing, était devenue un projet déchu, et qu'il serait préférable qu'elle se désintègre en États indépendants autonomes, dont les frontières peuvent être reconstituées sur la base de l'histoire ancienne de la Chine. Certaines de ses remarques étaient racistes et anti-islamiques, et Liu a exprimé son admiration pour les partis européens de droite et anti-immigration.

Le fait qu'il n'ait pas été mis en prison et, bien que critiqué, qu'il ait même été invité à débattre avec des universitaires du PCC, témoigne de la tolérance limitée qui existait avant Xi Jinping - et en même temps du fait que l'extrémisme de droite de Liu n'était pas considéré comme réellement dangereux. Lorsque Xi Jinping est arrivé au pouvoir, Liu a été assez intelligent pour voir à temps ce qui s'écrivait sur les murs à temps et s'échapper aux États-Unis.

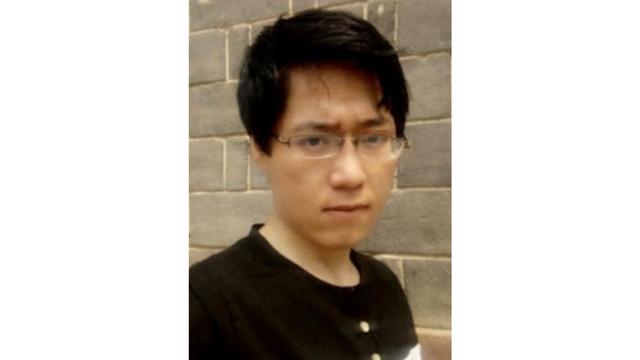

"Jacob Pius", lui, est resté en Chine. "Gao Yang" est un militant catholique des droits de l'homme qui a été interviewé par des médias de Hong Kong et occidentaux en 2019 et 2020 sous ce nom d'emprunt, et a fourni des informations sur la persécution dans le Hebei des "objecteurs de conscience" catholiques qui ont rejeté l'accord Vatican-Chine de 2018. Bitter Winter a appris que "Jacob Pius" et "Gao Yang" sont une seule et même personne. Son vrai nom est Pang Jian, et il est né dans la ville de Baoding, dans la province du Hebei, en 1991. Il réside à Gaobeidian, une ville de niveau comté sous la juridiction de la ville de Baoding, et a publié sous le nom de "Gao Yang" des articles sur l'histoire et le folklore du Hebei.

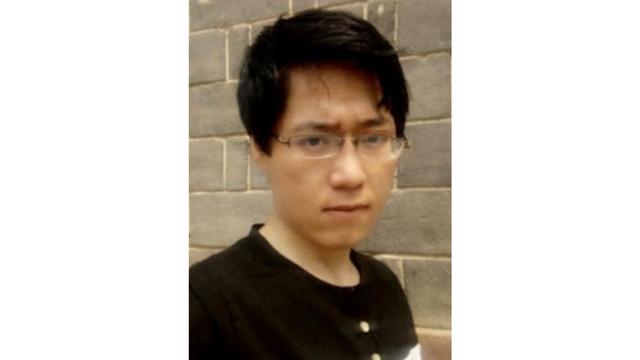

Pang Jian, alias "Jacob Pius". De Weibo.

Que Pang Jian alias Gao Yang alias Jacob Pius soit un catholique conservateur est vrai, bien que l'origine de sa passion pour le catholicisme monarchiste et contre-révolutionnaire européen reste obscure. Il est également difficile de distinguer les théories qu'il défend sérieusement, et celles qu'il propose simplement comme des paradoxes et des sortes d'expériences sociales.

Sur ces questions, cependant, le PCC préfère toujours être du côté le plus sûr. Le 15 janvier 2021, Pang a été arrêté par la police de Gaobeidian et emmené au centre de détention de Gaobeidian. Le 28 janvier 2021, il a été officiellement arrêté et accusé de "séparatisme", un délit très grave. Ses amis n'ont aucune information sur son procès, s'il a lieu, mais on pense qu'il est toujours dans la prison de Gaobeidian.

L'indépendance de Yuyencia était peut-être une blague. Mais la réaction du PCC est mortellement sérieuse.